Лечение переломов постоянным вытяжением

Этот метод предусматривает как репозицию,

так и удержание отломков. Используют

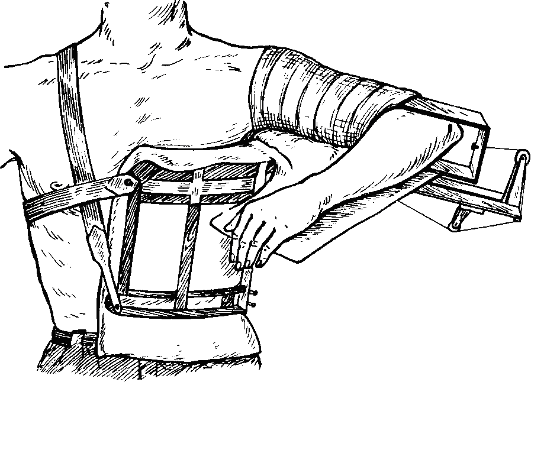

накожное (рис. 78) и скелетное вытяжение.

Последний вид вытяжения наиболее

эффективен. При лечении переломов

способом постоянного вытяжения нужно

учитывать несколько моментов.

1. Вытяжение следует проводить в

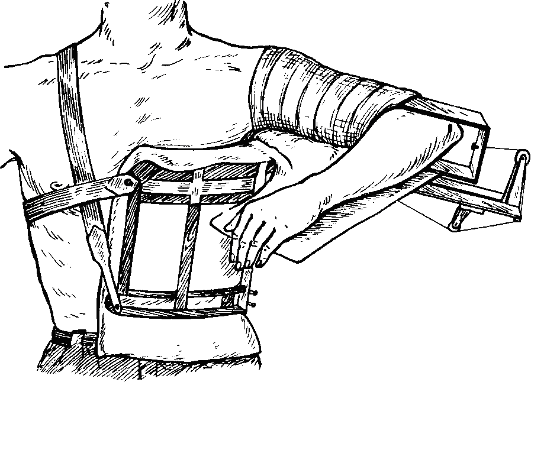

среднефизиологическом положении

повреждённой конечности, т.е. в состоянии

равновесия между мышцами-антагонистами.

Это достигается полусогнутым положением

конечности, уложенной на шины Белера,

Богданова (рис. 79).

2. Репозицию следует проводить по оси

центрального костного отломка, т.е.

периферический отломок должен быть

установлен по оси центрального.

3. Нагрузка при вытяжении должна

увеличиваться постепенно, что способствует

безболезненному растяжению мышц и

репозиции отломков.

4. Необходимо создание противотяги, что

достигается, например, приподниманием

ножного конца кровати при лечении

переломов нижних конечностей. В таком

положении масса тела больного создаёт

противотягу.

Рис. 78. Накожное (лейкопластырное)

вытяжение на шине ЦИТО при переломе

плеча

Рис. 79. Среднефизиологическое

положение верхней (а) и нижней (б)

конечностей.

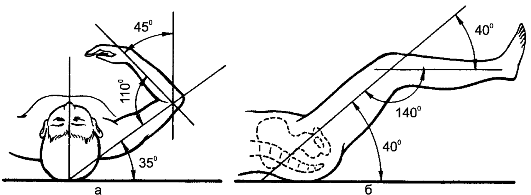

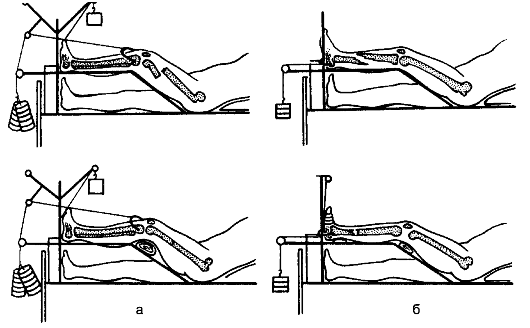

Рис. 80. Скелетное вытяжение

при переломе бедра (а) и голени (б).

Для скелетного вытяжения (рис. 80)

необходим следующий набор стерильных

инструментов: спицы Киршнера или ЦИТО,

специальная ручная дрель ЦИТО для

проведения спицы или электродрель.

Проведение спицы осуществляют в

операционной. Ногу больного после

обезболивания места перелома укладывают

на лечебную шину Белера. Обрабатывают

операционное поле по общепринятым

правилам и проводят местную анестезию:

0,5% раствором прокаина инфильтрируют

кожу, подкожную клетчатку и надкостницу

вначале в месте входного, а затем таким

же способом в месте выходного отверстия

спицы. При переломе бедренной кости

спицу проводят сразу над выступающей

частью мыщелков, что соответствует

уровню верхнего края надколенника, или

за бугристостью большеберцовой кости

на 1,5-2 см кзади от наиболее выступающей

точки. Спица проходит снаружи внутрь.

При переломах голени её проводят через

пяточную кость на 3-4 см кзади и книзу от

лодыжки. При переломе плечевой кости

спица проходит через локтевой отросток

в точке, расположенной на 2-3 см дистальнее

верхушки отростка и на 1-1,5 см вглубь от

его поверхности.

Спицу проводят через кость ручной или

электрической дрелью. Кожу прокалывают

спицей и упираются острым концом в кость

строго перпендикулярно продольной

плоскости кости. Движениями рукоятки

или включением электродрели начинают

вращать спицу и проводят её через кость.

Когда спица выступает в подкожной

клетчатке с противоположной стороны,

вращение прекращают, кожу накалывают

на спицу (чтобы предупредить наматывание

кожи и её дополнительную травму при

вращении) и вновь продвигают спицу путём

вращения так, чтобы с обеих сторон

выступали концы одинаковой длины. В

местах выхода спицы кожу смазывают

спиртовым раствором йода и наклеивают

клеолом марлевые шарики, винтами

специальных фиксаторов марлевые шарики

прижимают к коже, предупреждая смещение

спицы в сторону. На спицу надевают скобу,

которую прикрепляют винтами и специальным

ключом, вращая винт на скобе, натягивают

спицу, чтобы предупредить прорезывание

ей кости во время вытяжения.

Затем больного перевозят в палату, не

снимая ноги с шины, перекладывают вместе

с шиной на кровать с подложенным под

матрац деревянным щитом. К скобе крепят

шнур, перекидывают его через блоки по

оси шины, которую устанавливают по оси

центрального отломка кости, и подвешивают

груз. На подошву наклеивают клеолом

бинт, конец его со стороны пальцев

перебрасывают через блок и фиксируют

на нём небольшой груз, который позволяет

удерживать стопу под прямым углом и тем

самым предупреждает образование «конской

стопы».

Скелетное вытяжение позволяет постоянно

наблюдать за состоянием конечности,

осуществлять движения в суставах при

неподвижности в зоне перелома, что

улучшает кровоснабжение конечности и

создаёт благоприятные условия для

сращения костных отломков. Этот метод

лечения называют функциональным.

Величина груза для создания вытяжения

определяется степенью смещения отломков,

развитием мышц, массой тела больного.

Ориентировочно груз составляет при

переломе бедра — 15% массы тела, при

переломе голени — 10%. Противотягу при

постоянном вытяжении создают массой

тела за счёт поднятия ножного конца

кровати: при грузе 6-10 кг — на 30 см, при

грузе 11-15 кг — на 70 см.

Репозиция отломков длится 1-3 дня, после

чего наступает репарационный период

(образование костной мозоли), продолжающийся

в среднем 4-6 нед — в зависимости от

локализации и вида перелома.

Для создания нарастающей тяги в период

репозиции отломков груз увеличивают

постепенно, в течение суток, начиная с

4-5 кг и каждые 2 ч добавляя 1-2 кг. По

достижении репозиции отломков груз

уменьшают до 4-5 кг, чтобы предупредить

перерастяжение мышц и расхождение

отломков.

Лучшей консолидации переломов способствует

полноценное питание с достаточным

содержанием белков, витаминов, богатое

минеральными элементами, особенно

солями фосфора и кальция. К средствам,

улучшающим кровообращение в месте

перелома, относятся лечебная физкультура,

массаж, механо-, электро-, бальнеотерапия

и др.

Скелетное вытяжение проводят длительно,

иногда до 2 мес. По окончании вытяжения

груз снимают, скобу и спицу удаляют. Для

этого спицу и кожу тщательно смазывают

спиртовым раствором йода и у самой

кожной раны спицу перекусывают стерильными

кусачками, затем выдёргивают за

противоположный конец. Кожные раны

смазывают спиртовым раствором йода и

заклеивают. Показанием для досрочного

удаления спицы и прекращения скелетного

вытяжения считают появление воспалительных

изменений, болей в области проведённой

спицы. В этом случае спицу скусывают со

стороны, где нет воспалительных явлений,

а удаляют со стороны, где они более

выражены.

Постоянное вытяжение может проводиться

с помощью лямок, манжет, петель и др.

Принцип лечения аналогичен таковому

при скелетном вытяжении. Для репозиции

отломков при переломе шейных и верхних

грудных позвонков используют вытяжение

с помощью петли Глиссона (см. рис. 73).

Петлю фиксируют к головному концу

кровати, который поднимают на 50-60 см.

После репозиции отломков конец кровати

опускают до 25-30 см.

Источник

Метод постоянного вытяжения предусматривает как репозицию, так и удержание отломков. Используют накожное и скелетное вытяжение. Последний ннд вытяжения наиболее эффективен. При лечении переломов способом постоянного вытяжения следует учитывать следующие положения:

Для скелетного вытяжения необходим следующий набор стерильных инструментов: спицы Киршнера или ЦИТО, специальная ручная дрель ЦИТО для проведения спицы или электродрель. Проведение спицы осуществляется в операционной, ногу больного после обезболивания места перелома укладывают на лечебную шину Белера. Обрабатывают операционное поле по общепринятым правилам и проводят местную анестезию: 0,5% раствором новокаина инфильтрируют кожу, подкожную клетчатку и надкостницу вначале в месте входного, а затем таким же способом в месте выходного отверстия спицы. При переломе бедренной кости спицу проводят сразу над выступающей частью мыщелков, что соответствует уровню верхнего края надколенника, или за бугристостью болыпеберцовой кости—на 1,5—2 см кзади от наиболее выступающей точки бугристости. Спица проходит снаружи вовнутрь. При переломах голени спицу проводят через пяточную кость — на 3—4 см кзади и книзу от лодыжки. При переломе плечевой кости спица проходит через локтевой отросток в точке, расположенной на 2—3 см дистальнее верхушки отростка и на 1 — 1,5 см вглубь от его поверхности. Спицу проводят через кость ручной или электрической дрелью. Кожу прокалывают спицей и упираются острым концом в кость строго перпендикулярно к продольной плоскости кости. Движениями рукоятки или включением электродрели начинают вращать спицу и проводят ее через кость. Как только спица прошла кость и выступает в подкожной клетчатке с противоположной стороны, вращение прекращают, кожу накалывают на спицу (чтобы предупредить наматывание кожи и ее дополнительную травму при вращении) и вновь продвигают спицу путем вращения так, чтобы с обеих сторон выступали концы одинаковой длины. В местах выхода спицы кожу смазывают йодной настойкой и наклеивают клеолом марлевые шарики, их к концам спицы крепят винтами специальные фиксаторы, которые прижимают марлевые шарики к коже и предупреждают смещение спицы в ту или другую сторону. На спицу надевают скобу, которую прикрепляют винтами и специальным ключом, вращая винт на скобе, натягивают спицу, чтобы предупредить прорезывание кости спицей во время вытяжения. Затем больного перевозят в палату, не снимая ноги с шины, перекладывают вместе с шиной на кровать с подложенным под матрац деревянным щитом. К скобе крепят шнур, перекидывают его через блоки по оси шины, которую устанавливают по оси центрального отломка кости, и подвешивают груз. На подошву наклеивают клеолом бинт, конец его со стороны пальцев перебрасывают через блок и фиксируют на нем небольшой груз, который позволяет удерживать стопу под прямым углом и тем самым предупреждает образование «конской стопы». Скелетное вытяжение позволяет постоянно наблюдать за состоянием конечности, проводить движения в суставах при неподвижности в зоне перелома, что улучшает кровоснабжение конечности и создает благоприятные условия для сращения костных отломков. Этот метод лечения называют функциональным. Величина груза для создания вытяжения определяется степенью смещения отломков, развитием мышц, массой тела больного. Ориентировочный груз при переломах нижней конечности равен 15% от массы тела при переломе бедра и 10% от массы тела при переломе голени или же он равен первой цифре массы тела при переломе голени и первой цифре массы тела+половина ее значения при переломе бедра. Противотяга при постоянном вытяжении создается массой тела за счет поднятия ножного конца кровати с использованием специальных подставок под ножки кровати. Для обеспечения достаточной противотяги кровать поднимают на различную высоту в зависимости от применяемого груза: при грузе 6—10 кг—на 30 см, при грузе 11 —15 кг—на 70 см. Репозиция отломков длится 1—3 дня, после чего наступает репарационный период — образование костной мозоли, которое продолжается в среднем 4—6 нед в зависимости от локализации и вида перелома. Для создания нарастающей тяги в период репозиции отломков груз увеличивают постепенно, в течение суток, начиная с 4—5 кг и каждые 2 ч добавляют 1—2 кг. По достижении репозиции отломков груз уменьшают до 4—5 кг, чтобы предупредить перерастяжение мышц и расхождение отломков. Для создания благоприятных условий для консолидации переломов необходимо полноценное питание с достаточным содержанием белков, витаминов, богатое минеполная интерпозиция мягких тканей. Полная интерпозиция всегда приводит к образованию ложного сустава; 4) образовавшиеся дефекты кости вследствие удаления костных осколков, резекции кости; 5) остеомиелит костных отломков в зоне перелома; 6) трофические нарушения, обусловленные повреждением или сдавлением сосудов и нервов конечности, значительной травмой мягких тканей в области перелома. К причинам общего характера относятся истощающие заболевания, недостаточное питание, инфекционные заболевания, болезни обмена веществ (например, сахарный диабет), старческий возраст. Признаками замедленной консолидации являются патологическая подвижность конечности в месте перелома, гиперемия кожи, припухлость тканей, атрофия мышц, болезненность при осевой нагрузке (поколачивание по пятке, давление по оси на дистальный конец конечности вызывают боль в месте перелома). Дифференцировать замедленную консолидацию от ложного сустава помогает рентгенологическое исследование, при котором определяется склерозирование концов костных отломков, наличие щели между отломками. Для ложного сустава характерно зарастание костномозгового канала. При консервативном лечении замедленной консолидации применяют тщательную иммобилизацию на весь срок, необходимый для срастания свежего перелома. Иммобилизация достигается гипсовой повязкой или аппаратами для компрессионного остеосинтеза. При неудовлетворительном стоянии отломков перед наложением аппарата удаляют рубцовую ткань между ними и тщательно их сопоставляют. Для улучшения регенерации костной ткани применяют массаж, лечебную физкультуру, электрофорез ионов кальция, рекомендуют полноценное сбалансированное питание, анаболические стероидные гормоны. Лечение ложного сустава только оперативное. Во время операции иссекают рубцовые ткани между отломками, освежают их концы, вскрывают костномозговые каналы и тщательно сопоставляют отломки. Костные отломки фиксируют с помощью компрессионного аппарата или костными аутотрансплантатами, или операцией по типу «русского замка». Хорошие результаты дает сочетание костно-пластических операций и компрессионного остеосинтеза. |

Источник

Скелетное вытяжение — экстензионный метод лечения травматических повреждений конечностей. Цель метода — постепенное вправление отломков с помощью грузов и удержание их в правильном положении до образования первичной костной мозоли.

Техника проведения скелетного вытяжения[править | править код]

Для лечения методом постоянного скелетного вытяжения необходимо провести спицу Киршнера через определенную точку в зависимости от места перелома. Спица проводится под местной анестезией. Основными точками проведения спиц являются для верхней конечности, при переломах лопатки и плеча — локтевой отросток, для нижней конечности, при переломах таза и бедра — его надмыщелковая область или бугристость большеберцовой кости. При переломах голени спица проводится за надлодыжечную область, а при повреждениях голеностопного сустава и голени в нижней трети диафиза — за пяточную кость.

Величина первоначального вправляющего груза[править | править код]

После проведения спицы через кость, она закрепляется в скобе специальной конструкции, а затем через систему блоков устанавливается первоначальный вправляющий груз: при переломах плеча — 2-4 кг, бедра — 15 % от массы пострадавшего, при переломах голени — 10 %, а при переломах таза — на 2-3 кг больше, чем при переломах бедра. Индивидуальный вправляющий груз подбирается по контрольной рентгенограмме спустя 24-48 часов после начала лечения. После изменения груза по оси поврежденного сегмента или изменения направления боковых вправляющих петель через 1-2 суток обязательно показан рентгенологический контроль места перелома.

Положение поврежденной конечности при скелетном вытяжении[править | править код]

Поврежденная конечность должна занимать вынужденное положение. При переломах лопатки: в плечевом суставе — отведение до угла 90, в локтевом — сгибание 90. Предплечье должно находиться в среднем положении между пронацией и супинацией и фиксироваться клеевым вытяжением с грузом по оси предплечья до 1 кг. При переломах плеча положение руки такое же, за исключением плечевого сустава, в котором рука находится в положении сгибания до угла 90. При переломах нижней конечности нога укладывается на шину Белера, конструкция которой позволяет достичь равномерного расслабления мышц-антагонистов.

Длительность постельного режима[править | править код]

При переломах верхней конечности и голени лечение длится около 4 — 6 недель, при переломах таза и бедра около 6-8 недель. Достоверным клиническим критерием достаточности лечения методом постоянного скелетного вытяжения является исчезновение патологической подвижности в месте перелома, что должно быть подтверждено рентгенологически. После этого переходят на фиксационный метод лечения.

Показания к скелетному вытяжению[править | править код]

- перелом диафиза плечевой кости;

- перелом диафиза бедра;

- перелом диафиза костей голени;

- невозможно наложение гипсовой повязки (не удается провести ручную репозицию отломков).

Достоинства и недостатки метода[править | править код]

«Минусы» данного метода[править | править код]

- возможность гнойного инфицирования;

- большая длительность (от 4-6 недель в среднем);

- ограниченное применение у детей и у пожилых.

«Плюсы» данного метода[править | править код]

- возможность постоянного визуального контроля за поврежденной конечностью;

- отсутствие вторичного смещения отломков;

- малоинвазивность вмешательства;

- функциональность метода;

- уменьшение сроков реабилитации.

См. также[править | править код]

- Остеосинтез

- Репозиция

Ссылки[править | править код]

- Статьи для травматологов о методике скелетного вытяжения.

- Постоянное скелетное вытяжение в неонатологии.

- Краткий медицинский справочник. Статья о скелетном вытяжении.

Источник

1). Правильное оказание первой помощи.

2). Своевременная диагностика перелома (с обязательным рентгенографическим исследованием).

3). Ранняя репозиция костных отломков.

4). Надежная фиксация репонированных костных отломков до наступления сращения.

5). Проведение мероприятий, способствующих сращению костных отломков.

6). Комплексное функциональное лечение.

Первая помощь при переломах заключается в выполнении транспортной иммобилизации. Если этого не сделать, то возможно развитие травматического шока, вторичных кровотечений, вторичного смещения отломков, превращения закрытого перелома в открытый. При кровотечении проводят его временную остановку. При открытых переломах на рану накладывается асептическая повязка.

Для профилактики травматического шока выполняется обезболивание (промедол, пантопон подкожно). После этого необходимо доставить больного в лечебное учреждение.

Выделяют одномоментную и постепенную репозицию.

1). Одномоментная репозиция перелома проводится как можно раньше, до развития отека. Сопоставление костных отломков осуществляется либо вручную, либо с помощью специальных аппаратов (Иванова, Соколовского). Это закрытая репозиция. По определенным показаниям выполняется сопоставление костных отломков оперативным путем — открытая репозиция («кровавая»).

Необходимым условием успешного репонирования отломков является анестезия области перелома и расслабление мышц этой зоны.

Противопоказания для одномоментной репозиции:

1). Шок,

2). Декомпенсированная кровопотеря

3). Жизненная необходимость проведения оперативного вмешательства по поводу травмы органов живота и груди, а также по поводу внутричерепной гематомы.

В этом случае используется временная лечебная иммобилизация перелома с помощью гипсовой лонгеты или простейших аппаратов для чрезкостного остеосинтеза.

Постепенная репозиция отломков проводится методом скелетного вытяжения или с помощью внеочагового компрессионно-дистракционного остеосинтеза.

Правильность сопоставления костных отломков обязательно контролируется рентгенологически.

После репозиции, а также в тех случаях, когда смещения не было вовсе, осуществляется фиксация перелома, которая заключается в длительном удержании отломков в состоянии адекватного сопоставления. При этом обеспечивается неподвижность и хороший контакт отломков, а также возможность активных движений конечности для предупреждения атрофии мышц и расстройств кровообращения. В зависимости от используемого способа удержания отломков в репонированном состоянии выделяют четыре метода лечения переломов: гипсовыми повязками, постоянным вытяжением, внутриочаговым остеосинтезом металлическими конструкциями и внеочаговым компрессионно-дистракционным остеосинтезом.

Лечение переломов гипсовой повязкой

Широкое распространение имеет иммобилизация перелома гипсовыми повязками. Для этого используются беспрокладочный гипсовый материал, а также гипсовую повязку с ватно-марлевой или матерчатой прокладкой. Предпочтение отдается лонгете, круговую гипсовую повязку накладывают чаще после ликвидации отека и только в стационаре.

После наложения гипсовых повязок больные должны ежедневно осматриваться врачом даже в условиях поликлиники.

Противопоказаниями для применения гипсовых повязок являются наличие флегмоны в области перелома, в том числе анаэробного происхождения, и выраженный отек тканей.

В ряде случаев используются повязки из термопластического материала. Главным их преимуществом является быстрое затвердевание, гигиеничность (можно мыть) и легкость самой повязки.

Несмотря на очевидную простоту, доступность и достаточную надежность фиксации отломков. что в совокупности определяет преимущества этого метода лечения переломов, на практике нередко наблюдается ряд серьезных осложнений. Среди них необходимо отметить вероятность смещения костных отломков при купировании отека мягких тканей в области перелома. При прогрессировании отека возможно сдавление тканей с последующим развитием пролежней в области костных выступов, ишемии и гангрены конечности.

Другим опасным осложнением рассматриваемого метода лечения является венозный тромбоз с нарастанием посттравматического отека и возникновение тромбоэмболии. Кроме того, длительное обездвиживание конечности приводит к атрофии мышц и к нарушению двигательной функции ноги или руки вследствие тугоподвижности суставов вплоть до развития контрактуры.

Необходимо помнить, что нет ничего тяжелее, чем потеря конечности из-за плохо наложенной повязки. Больной после наложения гипсовой повязки до ее окончательного высыхания должен быть под постоянным медицинским контролем. Нельзя пренебрегать жалобами пациента, которые нужно принять к сведению» [Охотский В.П.. 1997].

Скелетное вытяжение

Классическим консервативным методом лечения переломов является постоянное липкопластырное и скелетное вытяжение. В первом случае тяга осуществляется с помощью лейкопластырных лент, крепящихся к коже. Накожное вытяжение применяется, когда для удержания отломков не требуется больших усилий чаще всего у ослабленных больных.

Более удобным и надежным считается вытяжение с помощью груза, прикрепленного к металлической конструкции (спица, гвоздь), проведенной через кость или крепящейся к ней скобе. Такой метод лечения получил название скелетного вытяжения.

Принципиальным совершенствованием метода скелетного вытяжения является использование в приспособительной системе пружины-демпфера [Митюнин И.К., 1966: Ключевский В.В., 1982]. С ее помощью существенно уменьшаются перепады силы тяги груза при движениях конечности. В результате значительно лучше сохраняется стабильность репонированного стояния костных отломков и появляется возможность ранней двигательной активности конечности. Такой способ получил название демпферированного скелетного вытяжения. Его относят к функциональным методам лечения переломов.

Среди показаний к применению постоянного вытяжения выделяют нестабильные переломы плечевой кости, голени и бедра, когда используемая после одномоментной репозиции гипсовая повязка не обеспечивает идеальной фиксации отломков. Среди стабильных переломов скелетным вытяжением необходимо лечить в тех случаях, когда имеется выраженный нарастающий локальный отек тканей.

Постоянное вытяжение противопоказано при наличии больших зон повреждения мягких тканей, главным образом, мышц, при воспалительном процессе в области перелома и в месте проведения спиц, при некритическом поведении больного в случаях опьянения, психоза или других психических нарушений. Кроме того. относительным противопоказанием использования постоянного вытяжения считается отсутствие передвижного рентгеновского аппарата.

Лечение вытяжением проводится с помощью специальных лечебных шин. устанавливаемых на постели со шитом (шина Бёлера для нижних конечностей) или фиксируемых к туловищу больного (абдукционная шина для верхних конечностей). Конечность укладывается на шину в среднефизиологическом состоянии, обеспечивающем равновесие мышц антагонистов (их одновременное максимальное расслабление).

Скелетное вытяжение проводится под местной анестезией. После обезболивания области перелома с помощью дрели через кость проводится металлическая спица (например, через пяточную кость — при переломах голени или через верхний метафиз — при переломе бедра). Спица натягивается скобой. за которую через леску и блок подвешивается груз, осуществляющий тягу по продольной оси сломанной кости. Для ликвидации смещений отломков под углом и по ширине рекомендуется использование бокового скелетного вытяжения.

В процессе лечения перелома методом скелетного вытяжения выделяют три фазы.

Репозиционная фаза длится до 3 суток. В это время осуществляется постепенное репонирование костных отломков, которое обязательно контролируется рентгенологическим исследованием. В течение последующих двух-трех недель отломки удерживаются в состоянии репозиции и данный период получил название ретенционной фазы лечения. С момента появления первых признаков костной мозоли до достижения достаточной консолидации констатируется третья фаза — репарационная. Она длится до 4 недель и по ее завершении скелетное вытяжение прекращается.

Среди положительных сторон постоянного вытяжения следует отметить:

1) легкость осуществления метода, простоту в обучении и техническом оснащении:

2) возможность визуального наблюдения за областью перелома и конечностью в целом:

3) доступность обследования с помощью специальных методов исследования:

4) возможность проведения раннего функционального лечения и физиотерапии.

Наряду с этим. нельзя забывать о недостатках постоянного вытяжения. Наиболее частым является инфицирование тканей в месте введения спицы и возникновение спицевого остеомиелита. Относительная подвижность конечности создает возможность смешения отломков. При лечении постоянным скелетным вытяжением больной находится длительное время в вынужденном нефизиологическом положении. И. наконец. громоздскость применяемой аппаратуры затрудняет транспортировку больного, существует трудоемкость обслуживания пациента, а также затруднения при физиологических отправлениях и при проведении гигиенических мероприятий.

Очаговый остеосинтез

При открытой репозиции фиксация костных отломков осуществляется оперативным путем, когда металлические конструкции проводя через зону перелома. Такой способ лечения получил название очагового остеосинтеза. В зависимости от расположения конструкции по отношению к кости выделяют интраоссальный и экстраоссальный остеосинтез.

Интраоссальный очаговый остеосинтез предполагает использование стержней, штифтов или спиц, которые вводятся в костномозговой канал. Используемые конструкции изготавливаются из различного металла. Перспективными считаются титановые стержни. Этот материал прочен, не подвергается коррозии. В то же время такие стержни можно моделировать в соответствии с имеющимися костными изгибами. благодаря чему метод лечения приобретает физиологичность.

Используя титановые стержни, предложена разновидность очагового остеосинтеза, которая получила название напряженного. Суть его заключается в том. что для фиксации отломков применяется два стержня, выгнутые в противоположные стороны. При этом напряжение одного согнутого стержня противодействует напряжению второго стержня, согнутого в противоположную сторону. Таким образом наращивается прочность удержания костных отломков в репонированном состоянии.

Этот способ фиксации отломков имеет ряд преимуществ перед другими методами лечения. При нем нет сдавления тканей и массивного повреждения надкостницы. Данный способ прост в техническом исполнении, а прочное удержание репонированных отломков такими металлическими конструкциями не требует дополнительной фиксации области перелома.

Вместе с тем. интраоссальный остеосинтез обладает существенными недостатками. Среди них в первую очередь необходимо указать высокую травматичность манипуляций, которая чревата развитием шокового состояния. По этой же причине возможно возникновение жировой эмболии. При присоединении инфекции развивается остеомиелит, и воспалительный процесс распространяется по кости на большом протяжении.

Очаговый остеосинтез может осуществляться также с помощью экстраоссально располагающихся винтов, пластин или комбинации этих металлических конструкций. Такой остеосинтез иногда называют экстраоссальны.м остеосинтезом.

Для остеосинтеза винтами (внутренний остеосинтез) используют кортикальные, спонгиозные, маллеолярные и мини-винты. Кортикальные винты показаны для остеосинтеза диафизарных переломов, при которых имеется длинная косая его линия (длина ее в 2 раза и более, чем диаметр кости). Спонгиозные винты предназначены для фиксации отломков при переломе мыщелков, бедренной и большеберцовой кости, при переломе шейки плечевой и бедренной кости и т.д. Маллеолярные винты применяются для остеосинтеза перелома ключицы. лодыжки, плечевой кисти. Эти винты перспективны только в тех случаях, когда они выполняют компрессирующую функцию. Рекомендуется свободное введение винта в ближайший отломок через отверстие и вворачивание его в противоположный отломок посредством резьбы.

При косом переломе с большой его линией, а также при наличии значительных по размерам костных осколков используется накостный остеосинтез. при котором фиксация фрагментов осуществляется с помощью так называемых «серкляжных швов». В качестве укрепляющего материала применяется проволока, леска или хромированный кетгут.

Экстраоссальный очаговый остеосинтез в ряде случаев осуществляется с помощью пластин, которые крепятся на кости с помощью винтов. Предлагаемые промышленностью наборы для остеосинтеза содержат пластины различного вида с круглыми или овальными отверстиями, прямой формы или в виде угла. крючка. Т-образные. крестовидные и т.д.

К сожалению, этот метод остеосинтеза имеет ряд недостатков. которые ограничивают его использование, в том числе трудность создания достаточной фиксации отломков, т.к. в силу физических нагрузок со временем кость вокруг шурупов рассасывается. Это определяет дополнительное наложение гипсовых повязок при любых накостных конструкциях. Кроме того, при данном методе лечения отсутствует аутоком-прессия и относительно широко повреждается надкостница.

Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез

Внеочаговый компрессионно-дистракционный способ лечения предполагает фиксацию костных отломков с помощью специальных аппаратов типа конструкции, которую разработал Г.А.Илизаров. Посредством этих аппаратов обеспечивается прочный контакт (сжатие) и неподвижность отломков, а также возможность ранней функциональной нагрузки конечности. Данный метод лечения используется при лечении различных переломов, ложных суставов и остеомиелита. Он показан при разработке контрактур в суставах и для роста кости.

Важным условием применения этого способа с лечебной целью является необходимость постоянного контроля хорошего натяжения спиц. благодаря чему достигается прочность конструкции и адекватное удержание костных отломков в положении репонирования. Это обстоятельство в совокупности с определенными трудностями освоения методики лечения составляют отрицательную сторону данного способа.

Достижение хороших результатов лечения переломов возможно лишь при ранней функциональной терапии, которая заключается в активном сокращении мышц сломанной конечности с первых дней лечебных мероприятий с помощью. главным образом, осторожного проведения общей лечебной физкультуры. Это лучше обеспечивается при фиксации костных отломков компрессионными аппаратами и вытяжением. и хуже — при иммобилизации перелома гипсовыми повязками.

Рациональное питание больного активно способствует консолидации. Для этого назначается калорийная пища. богатая белками, витаминами, солями кальция, фосфора. Комплексное лечение в период реабилитации включает разработку суставов, применение массажа, механотерапии, физиотерапии и ЛФК для восстановления функции конечности.

Резюмируя краткий обзор различных методов лечения переломов, следует сказать, что для достижения желаемого эффекта — консолидации области перелома, требуются условия, оптимизирующие регенерацию костной ткани (таблица 1). К ним относят:

— хорошее сопоставление костных отломков,

— создание полной неподвижности отломков,

— сохранение целостности надкостницы,

— достаточное кровоснабжение области перелома.

Метод лечения | Условия консолидации переломов | |||

Полное сопоставление отломков | Полная неподвижность отломков | Достаточное кровоснабжение области перелома | Сохранение надкостницы | |

Гипсовая повязка | ± | _ | + + + | + + + |

Скелетное вытяжение | ± | _ | + + + | |

Очаговый остеосинтез | + | + | _ _ _ | _ _ |

Внеочаговый остеосинтез | + | + | + | ++ |

Источник