Лечение патологических переломов шейки бедра

Перелом шейки бедра – это нарушение целостности верхней части бедренной кости в зоне чуть ниже тазобедренного сустава, между головкой бедра и большим вертелом. Является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и выявляется у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Проявляется умеренной болью, ограничением опоры и движений, а также нерезко выраженным укорочением конечности. Диагноз выставляется на основании симптомов и результатов рентгенографии. При таких травмах очень высок риск несращения, для восстановления функции конечности обычно требуется операция.

Общие сведения

Перелом шейки бедра – повреждение верхней части бедренной кости. Составляет около 6% от общего количества переломов, при этом в 90% случаев страдают люди преклонного возраста. У женщин переломы шейки бедра выявляются вдвое чаще, чем у мужчин. В 20% случаев такие травмы становятся причиной летального исхода. У пожилых пациентов с остеопорозом данное повреждение может возникать даже при незначительном травматическом воздействии.

Поскольку явная травма в анамнезе отсутствует, а клинические проявления выражены слабо или умеренно, часть пациентов даже не предполагают у себя серьезных повреждений и не сразу обращаются к врачам. Иногда больные с переломами шейки бедра (особенно вколоченными) долго самостоятельно лечатся от остеохондроза, ишиалгии или артроза тазобедренного сустава. Между тем, отсутствие квалифицированной помощи может негативно влиять как на состояние проксимального отломка, так и на общее состояние пациента, поэтому при возникновении характерных симптомов следует сразу обращаться к травматологу-ортопеду.

Перелом шейки бедра

Причины

Перелом шейки бедра является достаточно распространенной травмой, чаще возникает в быту и обнаруживается у пожилых людей, страдающих остеопорозом. Непосредственной причиной повреждения обычно становится падение на бок дома или на улице. У пациентов старческого возраста с выраженным снижением прочности кости травма может развиваться даже при резком наклоне или неловком повороте в постели. У молодых больных перелому бедра, как правило, предшествует более тяжелое высокоэнергетическое воздействие – автомобильная авария или падение с высоты.

Патанатомия

Тазобедренный сустав – один из самых крупных суставов. Он выполняет опорную функцию и несет значительную нагрузку при беге и ходьбе. Сустав состоит из шаровидной головки бедра и глубокой округлой вертлужной впадины, окруженных капсулой и мощными связками. Еще одна крупная связка располагается прямо в центре сустава и соединяет дно вертлужной впадины с головкой бедра. В своей периферической части головка переходит в шейку, а шейка – в тело бедренной кости. Шейка расположена под углом к основной части кости, в области угла располагаются большой и малый вертелы.

Кровоснабжение головки осуществляется тремя путями. Первый – через сосуды, расположенные в капсуле сустава, второй – через артерии, проходящие внутри кости, и третий – через сосуд, расположенный внутри связки между головкой бедра и вертлужной впадиной. С возрастом кровоснабжение головки бедра ухудшается, сосуды сужаются, а артерия внутри связки полностью закрывается и перестает «работать». При переломах шейки проксимальный отломок лишается питания из внутрикостных сосудов. Артерий в капсуле оказывается недостаточно для адекватного снабжения кости кровью, поэтому проксимальный костный фрагмент не прирастает к дистальному, а в некоторых случаях и вовсе рассасывается. Такое состояние называется аваскулярным некрозом или остеонекрозом шейки и головки бедра.

Классификация

Все принятые в травматологии и ортопедии классификации данных переломов носят клинический характер, отражают особенности течения заболевания и помогают подобрать оптимальный метод лечения с учетом конкретных обстоятельств. Одним из существенных критериев является расположение излома по отношению к головке бедра. Чем выше эта линия, тем хуже кровоснабжение проксимального отломка и тем больше вероятность развития аваскулярного некроза или несращения перелома. С учетом этого критерия переломы шейки бедра делятся на:

- Базисцервикальные – линия излома проходит у основания шейки, чуть выше вертелов.

- Трансцервикальные – линия излома располагается в центре или близко к центру шейки бедра.

- Субкапитальные – линия излома проходит недалеко от головки бедра.

Еще одним важным показателем является угол, под которым располагается линия перелома. Чем более вертикально она проходит, тем выше вероятность смещения и меньше шансы на нормальное сращение. Для описания данного признака используют классификацию Пауэлса:

- 1 степень – угол менее 30 градусов.

- 2 степень – угол 30-50 градусов.

- 3 степень – угол более 50 градусов.

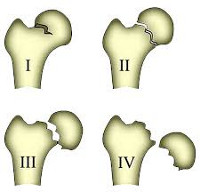

И, наконец, ряд травматологов для примерной оценки жизнеспособности шейки бедра и выбора тактики лечения используют классификацию Гардена (в рамках данной классификации рассматриваются только субкапитальные повреждения):

- 1 стадия (1 тип) – неполный или незавершенный перелом. Нижняя часть кости ломается по типу «зеленой ветки», верхняя немного поворачивается, что на рентгеновских снимках создает иллюзию образования вколоченного перелома. Без лечения может перейти в полный перелом.

- 2 стадия (2 тип) – полный или завершенный перелом без смещения. Целостность кости полностью нарушается, однако связки удерживают проксимальный отломок в нормальном или практически нормальном положении.

- 3 стадия (3 тип) – завершенный перелом с частичным смещением. Фрагменты частично удерживаются задним связочным креплением, головка «уходит» в положение абдукции и разворачивается кнутри.

- 4 стадия (4 тип) – завершенный перелом с полным смещением. Отломки полностью разобщены.

КТ таза. Перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Симптомы перелома

Пострадавшие с переломом шейки бедра жалуются на нерезко выраженную боль, усиливающуюся при движениях. Кровоподтеки в области повреждения обычно отсутствуют, отек незначительный. При смещении отломков возможно укорочение конечности (не превышает 4 см, больше заметно в положении лежа на спине с выпрямленными ногами). В большинстве случаев выявляется симптом «прилипшей пятки» — пациент не может самостоятельно поднять пятку над поверхностью. Стопа развернута и своим наружным краем опирается о постель. При поколачивании по пятке возникает боль в области тазобедренного сустава и иногда в паху. Пальпация зоны повреждения болезненна.

Осложнения

Большинство осложнений при данной травме обусловлено длительной вынужденной неподвижностью больных в сочетании с их преклонным возрастом. Пожилые пациенты, долгое время находящиеся на постельном режиме, часто страдают от застойной пневмонии, которая может стать причиной развития дыхательной недостаточности и последующего летального исхода. При продолжительном пребывании в постели у больных часто развиваются пролежни в области ягодиц и крестца.

Еще одним тяжелым осложнением данной травмы является тромбоз глубоких вен, также обусловленный продолжительной неподвижностью пациентов. Осложнением такого тромбоза может стать отрыв тромба с последующей тромбоэмболией легочной артерии. Кроме того, у пожилых больных с переломами шейки бедра достаточно часто развиваются психоэмоциональные расстройства – депрессии или психозы. Все это, а также высокая вероятность несращения перелома является серьезнейшим аргументом в пользу оперативного лечения.

Таким образом, в настоящее время хирургическое вмешательство при нарушениях целостности шейки бедра у пожилых пациентов рассматривается как основной метод лечения, применяемый по жизненным показаниям. Молодые больные тоже тяжело переносят длительную неподвижность. Вероятность развития перечисленных выше осложнений у молодых людей ниже, чем у пожилых, однако, продолжительный постельный режим у них способствует развитию атрофии мышц и формированию посттравматических контрактур коленного и тазобедренного сустава. Поэтому современные травматологи рассматривают операцию в качестве основного метода лечения переломов шейки бедра как у пожилых, так и у молодых пациентов.

Диагностика

Диагностический поиск осуществляется врачом-травматологом. Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию тазобедренного сустава. В сомнительных случаях осуществляют КТ тазобедренного сустава, МРТ тазобедренного сустава или сцинтиграфию. Поскольку при данной травме обычно показано оперативное лечение, пациенту назначают полное обследование для выявления соматической патологии, оценки анестезиологических и операционных рисков.

КТ тазобедренного сустава. Перелом шейки бедра у пациентки 1938 г. р.

Лечение перелома шейки бедра

Консервативное лечение

Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. Консервативную терапию проводят только в особых обстоятельствах – при наличии серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству (например, при недавно перенесенном инфаркте миокарда). В сомнительных случаях применяют индивидуальный подход, сравнивают риски длительного пребывания на постельном режиме (при консервативном лечении) и наркоза в сочетании с масштабной операцией (при оперативном лечении). Возможные варианты лечения:

- Скелетное вытяжение. Накладывают достаточно активным больным молодого, среднего и пожилого возраста при противопоказаниях к оперативному лечени.

- Деротационный сапожок. Является оптимальным вариантом при лечении пациентов старческого возраста (80-85 лет и старше), особенно при наличии старческого слабоумия и других психических отклонений. Эта методика, как правило, не обеспечивает сращения шейки бедра, но позволяет упростить уход за пациентом и дает возможность сохранить хотя бы минимальный уровень физической активности на тот период, пока в области перелома образуется соединительнотканная мозоль.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство показано сохранным пациентам. Выбор метода оперативного лечения осуществляют с учетом возраста больного и уровня его физической активности до перелома. Активным больным младше 65 лет проводят репозицию и выполняют остеосинтез перелома с использованием различных металлоконструкций. Людям старше 65 лет, при условии, что они до травмы свободно передвигались и выходили на улицу, устанавливают двухполюсные эндопротезы. Пациентам старше 75 лет, которые до перелома ограниченно передвигались в пределах дома или квартиры, проводят однополюсное эндопротезирование цементным эндопротезом.

Для остеосинтеза шейки бедра чаще используют три больших канюлированных (полых) винта. Вначале выполняют открытую репозицию, затем вводят в отломки несколько спиц, делают контрольную рентгенографию, выбирают наиболее удачно проведенные спицы и «надевают» на них винты, используя спицу как направитель. Реже для фиксации фрагментов применяют более массивные компрессионные винты, специальные пластины или трехлопастные гвозди.

В пожилом возрасте, когда увеличивается риск остеонекроза и несращения перелома, а также при значительном смещении отломков оптимальным вариантом становится эндопротезирование тазобедренного сустава. Двухполюсное эндопротезирование подразумевает замену не только шейки и головки бедренной кости, но и вертлужной впадины. Используются бесцементные протезы – специальные пористые конструкции, в которые в последующем прорастает кость. Иногда чашу, замещающую вертлужную впадину, дополнительно фиксируют винтами. Этот метод лучше подходит достаточно молодым пациентам – он обеспечивает надежную фиксацию и более удобен при последующей замене эндопротеза.

Оптимальным вариантом при переломе шейки бедра у пожилых, как правило, становится установка цементного эндопротеза – конструкции, которая не предполагает врастания костной ткани, а фиксируется к кости при помощи специального полимерного цемента. Использование данной методики позволяет обеспечить надежную быструю фиксацию эндопротеза даже при выраженном остеопорозе. Вместе с тем, вид эндопротеза определяется не только возрастом – всем пожилым больным протезы подбирают индивидуально, и при хорошем состоянии костей в преклонном возрасте в ряде случаев устанавливают бесцементные конструкции.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для профилактики развития тромбоэмболических осложнений применяют антикоагулянты (фондапаринукс, варфарин, далтепарин натрия, эноксапарин натрия и т. д.). После нормализации состояния пациента назначают ЛФК и физиотерапию. В восстановительном периоде осуществляют реабилитационные мероприятия.

Прогноз и профилактика

Прогноз при переломах шейки бедра зависит от общего состояния здоровья больного, правильного выбора метода лечения, адекватной подготовки к хирургическому вмешательству, качества восстановительных мероприятий и ряда других параметров.

При консервативном лечении истинное сращение обычно отсутствует, отломки кости удерживаются за счет фиброзной рубцовой ткани, что негативно влияет на функцию конечности. При установке металлоконструкции фрагменты также не срастаются, но удерживаются более прочным фиксатором, что обеспечивает более высокую функциональность. Наилучшие результаты наблюдаются после эндопротезирования. Профилактика заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении остопороза.

Источник

Патологический перелом бедренной кости – это нарушение ее целостности в месте, где по какой-то причине возникла патологическая перестройка тканей. Фактически любое заболевание, из-за которого меняется костная ткань (ухудшаются ее физические свойства), может привести к развитию данного нарушения.

Патологический перелом бедренной кости – это нарушение ее целостности в месте, где по какой-то причине возникла патологическая перестройка тканей. Фактически любое заболевание, из-за которого меняется костная ткань (ухудшаются ее физические свойства), может привести к развитию данного нарушения.

Отличия патологического перелома бедренной кости заключаются в том, что для его возникновения достаточно невыраженного травмирующего воздействия – несильного удара каким-либо предметом, падения с небольшой высоты, а нередко даже обычного напряжения мышц в области бедра.

Самыми частыми причинами образования патологического перелома бедренной кости являются остеопороз, остеомиелит и опухоли (злокачественные и доброкачественные).

Лечение, как правило, оперативное, но также имеет значение консервативная терапия патологии, на фоне которой и случился перелом.

Оглавление:

1. Общие данные

2. Причины

3. Развитие патологии

4. Симптомы патологического перелома бедра

5. Диагностика

6. Дифференциальная диагностика

7. Осложнения

8. Лечение патологического перелома бедра

9. Профилактика

10. Прогноз

Общие данные

Чаще всего данной патологией страдают люди пожилого и старческого возраста – даже если у них на протяжении жизни не возникало каких-либо нарушений, которые привели бы к ослаблению костной ткани, так или иначе они появляются на старости лет в результате «снашивания» костной ткани. Но минимальное физическое воздействие на бедренную кость, чтобы возник патологический перелом, все равно необходимо – нередко это может быть даже просто давление массы собственного тела.

Чаще всего данной патологией страдают люди пожилого и старческого возраста – даже если у них на протяжении жизни не возникало каких-либо нарушений, которые привели бы к ослаблению костной ткани, так или иначе они появляются на старости лет в результате «снашивания» костной ткани. Но минимальное физическое воздействие на бедренную кость, чтобы возник патологический перелом, все равно необходимо – нередко это может быть даже просто давление массы собственного тела.

Важно

Наибольшее значение для образования патологического перелома бедренной кости имеют процессы деминерализации – они могут лежать в основе целого ряда патологий. Это самая распространенная общая причина описываемой патологии.

Из всех структур бедренной кости при описываемой патологии чаще всего страдает шейка.

Самая большая проблема, которая возникает при данном виде повреждения – это затруднение сращения, так как оно проходит на фоне патологических изменений костной ткани.

По такой причине сроки постельного режима затягиваются, что влечет за собой развитие осложнений, непосредственно не связанных с патологией костной ткани – это:

- пролежни;

- застойные пневмонии;

- выраженные контрактуры.

Причины

Причинами возникновения патологического перелома бедренной кости чаще всего выступают такие типы нарушений, как:

- новообразования;

- остеодистрофии – группа болезней и вторичных патологических состояний, которые возникают из-за местного сбоя в обмене веществ;

- дисплазии – заболевания, при которых наблюдается нарушение развития бедренной кости:

- инфекционные поражения.

Первые две группы патологий чаще, чем другие, приводят к возникновению патологического перелома бедренной кости.

К нарушениям, на фоне которых обычно появляется описываемая патология, относятся:

- солитарные кисты – одиночные полостные образования с жидким содержимым внутри. По статистике, патологический перелом бедренной кости наблюдается в 50-60% диагностированных случаев солитарных кист;

- гигантоклеточные опухоли;

- болезнь Педжета – нарушение процесса рециркуляции (повторного использования) веществ в организме, при котором новая костная ткань должна заместить старую, изношенную;

- болезнь Реклингхаузена – генетическое заболевание, которое проявляется множеством опухолей и при котором, кроме прочих, поражаются костные структуры.

При опухолях патологический перелом бедренной кости встречается в 35-50% диагностированных случаев, при болезнях Педжета и Рикленхаузена – в 40-50%.

Особую роль в возникновении описываемой патологии играют опухоли – в частности, злокачественные. Это могут быть опухоли:

- первичные – те, которые появились при перерождении нормальной ткани;

- метастатические – неоплазии, которые образуются при поступлении с током крови или лимфы клеток из злокачественных опухолей другой локализации.

Патологический перелом бедренной кости чаще развивается при метастатических опухолях. Характерной особенностью такого повреждения является то, что возникает не один перелом, а несколько. Описываемая патология чаще появляется на фоне таких злокачественных поражений бедренной кости, как:

- миелома – злокачественное заболевание крови, которое возникает из-за сбоя со стороны плазматических клеток костного мозга;

- гипернефрома – злокачественное новообразование почек;

- рак почки – злокачественная опухоль почки, которая формируется из эпителия;

- остеопластический костный карциноз – опухолевая патология в виде множественных метастазов;

- остеокластическая саркома – опухоль, которая развивается в виде костных пластинок и шипов, расположенных в косом направлении или перпендикулярно к продольной оси кости.

Доброкачественные опухоли бедренной кости также могут осложняться ее переломами, но не так часто, как злокачественные. Это:

- хондромы – опухоли из ткани хрящевых суставных поверхностей;

- остеомы – новообразования из собственно костной ткани.

К группе заболеваний дистрофического характера, на фоне которых часто развивается патологический перелом бедренной кости, относятся:

- остеомаляция – повышенная гибкость костных структур, которая возникает на фоне их сниженной минерализации;

- остеопороз – повышенная хрупкость костей, появляющаяся при сниженной минерализации;

- остеохондроз – нарушение структуры костной ткани, которое развивается на фоне дистрофического процесса;

- остеосклероз – повышенная выработка соединительной ткани, которая может замещать костную;

- рахит – ненормальное формирование костей из-за нехватки в организме солей кальция и их нарушенного обмена.

Обратите внимание

Остеопороз является одной из самых частых причин возникновения патологического перелома бедренной кости. На его фоне описываемое повреждение чаще всего возникает у женщин постклимактерического возраста – как правило, это повреждение шейки бедренной кости.

Заболевания костной ткани дистрофического и диспластического характера, которые способны спровоцировать возникновение патологического перелома бедренной кости, могут быть не только приобретенными, но и врожденными – появляющимися из-за сбоя внутриутробного развития будущего ребенка. Так, в ряде случаев диагностируется остеопсатироз – врожденная хрупкость костных структур. Это зачастую системное заболевание – то есть, с поражением многих костных структур, в том числе и бедренной кости.

Из инфекционных поражений фоном для возникновения описываемой патологии могут стать:

-

эхинококкокоз – заболевание, которое вызывается гельминтами из группы цестодозов и характеризуется формированием в разных органах паразитарных кист (полостей с тонкой стенкой и жидким содержимым, в котором содержится множество паразитов);

эхинококкокоз – заболевание, которое вызывается гельминтами из группы цестодозов и характеризуется формированием в разных органах паразитарных кист (полостей с тонкой стенкой и жидким содержимым, в котором содержится множество паразитов); - туберкулез – инфекционная патология из ряда специфических, которую вызывают микобактерии туберкулеза (палочка Коха). Патологический перелом бедренной кости зачастую возникает на фоне вторичного туберкулеза костей;

- остеомиелит – формирование в костных структурах гнойно-некротического очага с последующим образованием свищей, или фистул (патологических ходов);

- третичный сифилис – поражение бледной трепонемой.

Патологическая ломкость бедренной кости также может наблюдаться при таких патологиях, как:

- несовершенный остеогенез – наследственное системное заболевание скелета, при котором ухудшается коллагенообразование;

- остеоартропатии – хронические невоспалительные поражения суставов и суставных концов сочленяющихся костей (в данном случае с задействованием бедренной кости);

- цинга – нехватка витамина C. Патологический перелом бедренной кости при этом заболевании чаще всего возникает в детском возрасте.

Нарушения костной ткани с последующим возникновением патологического перелома бедренной кости наступают также при следующих заболеваниях:

- сирингомиелия – хроническое прогрессирующее поражение центральной нервной системы, при котором в спинном мозге образуются полости;

- сухотка спинного мозга – разновидность позднего нейросифилиса (третичного сифилиса). Для нее характерно поражение спинальных нервных веток и задних столбов спинного мозга;

- остеосклероз различного происхождения.

Патологический перелом бедренной кости может возникать на фоне неврогенных нарушений – в основном это парезы и параличи как травматического, так и нетравматического происхождения.

Патологический перелом бедренной кости может возникать на фоне неврогенных нарушений – в основном это парезы и параличи как травматического, так и нетравматического происхождения.

Озвученные причины играют неодинаковую роль в возникновении патологических переломов бедренной кости. Так, микропереломы, которые могут диагностироваться с опозданием, всегда формируются при остеохондропатиях, несколько реже такое наблюдается при врожденном сифилисе и детской цинге. Еще реже патологический перелом бедренной кости возникает при остеомаляции и рахите.

Эта патология также может возникать из-за нарушения целостности костной мозоли, которая формируется после травматического перелома бедренной кости.

Особым случаем является патологический перелом бедренной кости, возникающий при анкилозе – полной неподвижности сустава, формирующейся вследствие травмы, артроза или артрита. В данном случае патологический перелом может возникнуть при анкилозе тазобедренного или коленного суставов, в формировании которых бедренная кость принимает участие. Механизм возникновения такого нарушения следующий. Пациент делает какое-то движение нижней конечностью, но нагрузка приходится не на неподвижный сустав, а на ослабленную часть кости, из-за чего она ломается.

Развитие патологии

Различают целый ряд патологических переломов бедренной кости. Их классификация отображает общую классификацию таких повреждений. В зависимости от локализации линии перелома бывают патологические переломы:

- тазобедренного сустава;

- шейки бедра;

- диафиза;

- мыщелковые.

В свою очередь, патологические переломы тазобедренного сустава разделяются на:

- капитальный – перелом головки бедренной кости;

- субкапитальный – повреждение ниже головки бедренной кости;

- чрезвертельный.

Отрывы большого и малого вертелов вследствие патологии бедренной кости диагностируются редко.

Патологический перелом шейки бедренной кости бывает:

- трансцервикальный – травмируется собственно шейка;

- базисцервикальный – линия перелома проходит у основания шейки.

Диафизарным патологическим переломом бедренной кости является нарушение целостности диафиза – той части, которая находится между двумя эпифизами (концами кости). Такие переломы наиболее часто сопровождаются смещением костных фрагментов. Если возникла травматизация верхней трети кости, то под воздействием ягодичных мышц отломки смещаются в разные стороны, при повреждении в нижней трети бедренной кости икроножная мышца тянет костные фрагменты в заднем направлении.

Диафизарным патологическим переломом бедренной кости является нарушение целостности диафиза – той части, которая находится между двумя эпифизами (концами кости). Такие переломы наиболее часто сопровождаются смещением костных фрагментов. Если возникла травматизация верхней трети кости, то под воздействием ягодичных мышц отломки смещаются в разные стороны, при повреждении в нижней трети бедренной кости икроножная мышца тянет костные фрагменты в заднем направлении.

Мыщелковые патологические переломы бедренной кости также диагностируются несколько реже. Их выявляют в нижнем сегменте бедренной кости, который принимает участие в формировании коленного сустава.

Существенное смещение костных отломков при патологическом переломе бедренной кости наблюдается довольно редко. При этом могут возникать такие виды нарушений, как:

- компрессионные поражения (вдавливания);

- крупные трещины;

- переломы в форме подзорной трубы. Это специфические поперечные повреждения, при которых истонченный корковый слой одного костного фрагмента буквально надвигается на другой костный фрагмент.

Симптомы патологического перелома бедра

Отличительная особенность патологического перелома бедренной кости – слабая выраженность симптоматики по сравнению с травматическими переломами. Из признаков характерными являются:

- боли;

- отечность мягких тканей.

Характеристики болей:

- по локализации – в области перелома;

- по распространению – без какой-либо типичной иррадиации;

- по характеру – ноющие;

- по интенсивности – невыраженные, могут нарастать при физической активности пострадавшего (при этом отломки смещаются и задевают нервные структуры);

- по возникновению – возникают в момент перелома, но им нередко не придается значения.

Отечность в области перелома невыраженная, в ряде случаев может отсутствовать.

Перед появлением патологического перелома может наблюдаться специфическая клиническая картина, которая должна насторожить – это:

- костные деформации;

- непонятные спонтанные боли;

- болезненность в бедренной кости при нагрузке.

Важно

Нередко патологический перелом бедренной кости становится первым проявлением какого-либо заболевания со стороны кости. Если перелом диагностирован, но травматизации как таковой не было, то пострадавшего необходимо обследовать на предмет системных патологий, которые могли привести к патологическому перелому бедренной кости.

Патологическая подвижность и крепитация при описываемой патологии не определяются. Кровотечение слабо выраженное или также клинически не проявляется.

Диагностика

Слабая выраженность клинических проявлений затрудняет диагностику при патологическом переломе бедренной кости. Поэтому имеет значение проведение дополнительных методов исследования.

Слабая выраженность клинических проявлений затрудняет диагностику при патологическом переломе бедренной кости. Поэтому имеет значение проведение дополнительных методов исследования.

Из анамнеза выясняется, болел ли пострадавший системными патологиями, не было ли у него болезненных ощущений в области бедренной кости при выполнении физических нагрузок.

Результаты физикального обследования малоинформативны – общее состояние пациента может быть обычным, измерение нижних конечностей также не всегда укажет на наличие описываемой патологии.

В обязательном порядке привлекаются инструментальные методы диагностики:

- рентгенологическое обследование – оно имеет наибольшее значение в выявлении патологического перелома бедренной кости. Делают снимки в двух проекциях, на них выявляют линию перелома, смещение отломков (если оно имеется);

- компьютерная томография (КТ) – привлекается в спорных случаях. Компьютерные срезы помогут оценить состояние костной ткани больше, чем рентгенография;

- магнитно-резонансное обследование (МРТ) – помимо оценки состояния костной ткани, поможет проанализировать состояние мягких тканей в области повреждения;

- сцинтиграфия – пациенту внутривенно вводят фармпрепарат с радиоактивными изотопами, он распределяется в организме и при томографическом исследовании создает цветную картинку, по которой и оценивают состояние костных тканей. Данный метод наиболее информативен при опухолевом происхождении патологического перелома бедренной кости – сцинтиграфия позволяет в четыре раза чаще обычной рентгенографии диагностировать метастатические поражения;

- денситометрия – неинвазивный метод определения минеральной плотности костной ткани;

- биопсия – забор костных тканей для изучения под микроскопом. Позволяет идентифицировать патологию, которая могла привести к слабости костной ткани с последующим формированием патологического перелома.

Лабораторные методы исследования также играют роль в диагностике болезней, которые могли привести к образованию патологического перелома бедренной кости. Это:

-

общий анализ крови – повышение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) и СОЭ свидетельствует о воспалительном процессе, резкое увеличение СОЭ сигнализирует о наличии злокачественной опухоли;

общий анализ крови – повышение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) и СОЭ свидетельствует о воспалительном процессе, резкое увеличение СОЭ сигнализирует о наличии злокачественной опухоли; - биохимический анализ крови – при остеолитических процессах, которые могут спровоцировать развитие патологических переломах, часто выявляются гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови), при остеопластических нарушениях отмечается уменьшение количества кальция и повышение уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови;

- анализ мочи – в ней выявляется большое количество кальция;

- микроскопическое исследование – под микроскопом изучают биоптат, при этом в первую очередь, исключают или подтверждают опухолевую природу заболевания, которое спровоцировало появление патологического перелома бедренной кости.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику следует проводить:

- между разновидностями патологического перелома бедренной кости;

- между патологиями, которые его спровоцировали.

Осложнения

Наиболее частыми осложнениями патологического перелома бедренной кости являются:

- контрактура – нарушение подвижности в суставах, в формировании которых принимает участие бедренная кость;

- анкилоз – полное обездвиживание.

Также возможно развитие осложнений, возникающих в силу того, что такие больные долгое время соблюдают постельный режим:

- гипотрофия мышц – их ослабление;

- пролежни – омертвение тканей в том месте, где кость находится близко к кожным покровам;

- тромбофлебит – воспаление венозной стенки и формирование в этом месте тромба;

- трофические язвы – образование дефектов мягких тканей из-за нарушения их питания;

- застойная пневмония – воспаление легких из-за ухудшения циркуляции воздуха.

Лечение патологического перелома бедра

Комплексное лечение патологического перелома бедренной кости включает терапию заболевания, которое его спровоцировало.

Сам перелом требует хирургического вмешательства – благодаря ему:

- сокращаются сроки лечения в стационаре;

- облегчается уход за пациентом;

- становится возможной ранняя активизация пострадавшего;

- снижается риск возникновения осложнений.

Объем операции также зависит от вида патологии, спровоцировавшей возникновение перелома:

-

при доброкачественных новообразованиях выполняют резекцию пораженного участка в сочетании с остеосинтезом (скреплением отломков). Если возник большой дефект тканей – проводят замещение алло- или гомотрансплантатом в сочетании с остеосинтезом;

при доброкачественных новообразованиях выполняют резекцию пораженного участка в сочетании с остеосинтезом (скреплением отломков). Если возник большой дефект тканей – проводят замещение алло- или гомотрансплантатом в сочетании с остеосинтезом; - при поражении сустава или околосуставной области проводят эндопротезирование – замену сустава на искусственный;

- если диагностировано нарушение целостности диафиза, то поврежденный участок укрепляют костным цементом или замещают дефект трансплантатом.

Костные фрагменты фиксируют с помощью гвоздей, пластин, штифтов, винтов или аппарата Илизарова.

В периоде реабилитации имеют значение ЛФК и достаточное употребление пищи, обогащенной микроэлементами и витаминами.

Профилактика

Мерами профилактики патологического перелома бедренной кости являются:

- предупреждение возникновения заболеваний, которые ведут к ослаблению костной ткани бедренной кости, в случае их появления – своевременное выявление и лечение;

- укрепление костных тканей. Этому способствуют сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой;

- создание благоприятных условий для течения беременности – это поможет снизить риск внутриутробных нарушений, на фоне которых нередко возникает патологический перелом бедренной кости.