Латеральный перелом шейки бедра что это

ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÐµÐ´Ñенной коÑÑи могÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð¾Ð²Ð°ÑÑÑÑ Ð² ÑазнÑÑ ÑÑаÑÑкаÑ

Ð ÑÑаÑÑе ÑаÑÑказано о пÑиÑÐ¸Ð½Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑвлениÑÑ Ð»Ð°ÑеÑалÑного пеÑелома бедÑа (femur). ÐпиÑÐ°Ð½Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑиÑеÑкие и леÑебнÑе меÑопÑиÑÑиÑ.

ÐаÑеÑалÑнÑй пеÑелом Ñейки бедÑа (collum femoris) наблÑдаÑÑ Ð½Ðµ оÑобенно ÑаÑÑо. Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ ÑÑавма более Ñ Ð°ÑакÑеÑна Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»Ñдей Ð²Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð²Ð¾Ð·ÑаÑÑнÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей. ÐеÑелом оÑноÑиÑÑÑ Ðº внеÑÑÑÑавнÑм и пÑоÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð¾ÑноÑиÑелÑно легко, Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð¿ÑиÑÑнÑй пÑогноз.

ÐнаÑомиÑеÑÐºÐ°Ñ ÑпÑавка

ÐаÑеÑалÑнÑм назÑваÑÑ Ð¾Ñдел пÑокÑималÑной ÑаÑÑи коÑÑи, вклÑÑаÑÑий два веÑÑела â болÑÑой и малÑй. СооÑвеÑÑÑвенно, лаÑеÑалÑнÑе пеÑеломÑ femur â ÑÑо Ñе, коÑоÑÑе возникаÑÑ Ð² облаÑÑи веÑÑелов или Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð½Ð¸Ð¼Ð¸. ÐÑноÑÑÑÑÑ Ðº внеÑÑÑÑавнÑм, Ñак как ÑÑа ÑаÑÑÑ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð½Ðµ внÑÑÑи ÑазобедÑенного ÑоÑленениÑ.

РаÑположение веÑÑелов

Также лаÑеÑалÑнÑми ÑÑиÑаÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑелка femur, Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑегоÑÑ Ñ Ð½Ð°ÑÑжной ÑÑоÑонÑ. ÐмпÑеÑÑионнÑй пеÑелом лаÑеÑалÑного мÑÑелка Ñже Ð²Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² каÑегоÑÐ¸Ñ Ð²Ð½ÑÑÑиÑÑÑÑавнÑÑ , Ñак как мÑÑелок ÑвлÑеÑÑÑ ÑаÑÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÑÑава.

ÐÑиÑÐ¸Ð½Ñ Ð¸ клаÑÑиÑикаÑиÑ

Такой пеÑелом назÑваÑÑ ÐµÑе веÑÑелÑнÑм. ÐÑ ÑазделÑÑÑ Ð½Ð° две гÑÑппÑ:

- ÑÑезвеÑÑелÑнÑй, когда Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑелома пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑеÑез оба веÑÑела;

- межвеÑÑелÑнÑй, когда ломаеÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑÑанÑÑво Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð²ÐµÑÑелами, а они оÑÑаÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð²ÑежденнÑми.

Рв Ñой, и в дÑÑгой гÑÑппе вÑделÑÑÑ Ð²ÐºÐ¾Ð»Ð¾ÑеннÑе и невколоÑеннÑе пеÑеломÑ. ÐколоÑеннÑми назÑваÑÑ Ñакие повÑеждениÑ, пÑи коÑоÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑнÑе оÑломки внедÑÑÑÑÑÑ Ð´ÑÑг в дÑÑга. ÐÑогноз пÑи ÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ благопÑиÑÑнÑй, Ñем пÑи невколоÑеннÑÑ .

ÐÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑиÑина Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑелома â ÑÑо нагÑÑзка на болÑÑой веÑÑел. ÐоÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð½Ð° пÑи ÑилÑном ÑдаÑе в облаÑÑÑ ÑазобедÑенного ÑÑÑÑава или пÑи падении на бок.

СпоÑобÑÑвÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑелома ÑменÑÑение плоÑноÑÑи коÑÑной Ñкани. Ðменно поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑелом ÑаÑе обнаÑÑживаÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»Ñдей â в ÑÑом возÑаÑÑе пÑакÑиÑеÑки Ñ Ð²ÑÐµÑ ÐµÑÑÑ Ð¾ÑÑеопоÑоз.

ТÑÐ°Ð²Ð¼Ñ ÑаÑе наблÑдаÑÑ Ð² пожилом возÑаÑÑе

ÐÑоÑвлениÑ

Такой пеÑелом Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно Ñ Ð°ÑакÑеÑнÑе пÑоÑвлениÑ:

- Ð Ñпокойном положении Ð±Ð¾Ð»Ñ Ñеловека пÑакÑиÑеÑки не беÑпокоиÑ, она ÑÑиливаеÑÑÑ ÑолÑко пÑи попÑÑке движений. Ðменно ÑÑа оÑобенноÑÑÑ ÑÑановиÑÑÑ Ð¿ÑиÑиной Ñого, ÑÑо пеÑелом диагноÑÑиÑÑеÑÑÑ Ð½ÐµÑвоевÑеменно, оÑобенно Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑÑ Ð»Ñдей.

- ÐпоÑÐ½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ð³Ð¸ наÑÑÑена пÑи невколоÑеннÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ â Ñеловек не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÑÑаÑÑ Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð³Ñ Ð¸Ð·-за ÑÑÐ¸Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»Ð¸. ÐÑи вколоÑеннÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждениÑÑ Ð¾Ð¿Ð¾Ñа на Ð½Ð¾Ð³Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ðµ ÑÑÑадаÑÑ.

- ÐÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи. Человек не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑамоÑÑоÑÑелÑно повеÑнÑÑÑ Ð½Ð¾Ð³Ñ Ð²Ð¾ внÑÑÑеннÑÑ ÑÑоÑонÑ.

- СимпÑом пÑилипÑей пÑÑки. ЯвлÑеÑÑÑ ÑпеÑиÑиÑнÑм Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ²ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ñенного пеÑелома. Человек, лежа на Ñпине, не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð½ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑежденнÑÑ Ð½Ð¾Ð³Ñ Ð²Ð²ÐµÑÑ .

УказаннÑе ÑимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ðµ вÑегда пÑоÑвлÑÑÑÑÑ Ð² полном обÑеме, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑелом бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ñложно оÑлиÑиÑÑ Ð¾Ñ Ð²ÑÐ²Ð¸Ñ Ð° бедÑа. ÐÐ»Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·Ð° ÑÑебÑеÑÑÑ Ð¿ÑоводиÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑное обÑледование.

ÐиагноÑÑика

ÐпÑеделÑÑÑим меÑодом диагноÑÑики ÑвлÑеÑÑÑ ÑенÑгенологиÑеÑкое иÑÑледование (ÑоÑо). ÐÑи ÑмеÑеннÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ñнимок делаÑÑ Ð² двÑÑ ÑÑандаÑÑнÑÑ Ð¿ÑоекÑиÑÑ .

ÐодобнÑй пеÑелом collum femoris не вÑегда замеÑен на ÑенÑгене

ÐпÑеделеннÑе ÑÑÑдноÑÑи возникаÑÑ, еÑли пеÑелом вколоÑеннÑй, или имееÑÑÑ ÑÑÐ±Ñ Ð¾Ð½Ð´ÑалÑнÑй пеÑелом лаÑеÑалÑного мÑÑелка, пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´ÑÑий ÑеÑез Ñ ÑÑÑ. Ð ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿ÑоводÑÑ ÑÑнкÑионалÑнÑе ÑенÑгеногÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ â Ñ Ð¿Ñиведенной и оÑведенной ногой. Снимок повÑоÑÑÑÑ ÑеÑез 10 дней Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñенки динамики.

Ðолее ÑÑÑекÑивнÑм меÑодом обÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑвлÑеÑÑÑ ÑомогÑаÑиÑ. Ðднако Ñена ее знаÑиÑелÑно вÑÑе, Ñем Ñ ÑенÑгенологиÑеÑкого иÑÑледованиÑ.

ÐеÑение

ÐедиÑинÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ð° бÑÑÑ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð° еÑе на догоÑпиÑалÑном ÑÑапе. Ðна вклÑÑÐ°ÐµÑ Ð¼Ð°ÐºÑималÑно возможное обезболивание и ÑикÑаÑÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи.

ÐÐ»Ñ ÑÑанÑпоÑÑиÑовки не иÑполÑзÑÑÑ ÑпеÑиалÑнÑе ÑинÑ, а неподвижноÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи обеÑпеÑиваÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð²Ð°Ð»Ð¸ÐºÐ°, подложенного под колено. РмеÑÐ¾Ð´Ð°Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑвой помоÑи и пÑÐ°Ð²Ð¸Ð»Ð°Ñ ÑÑанÑпоÑÑиÑовки ÑаÑÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑпеÑиалиÑÑ Ð² видео в ÑÑой ÑÑаÑÑе.

ÐÑновное леÑение

ÐеÑвонаÑалÑно вÑÐ°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð°Ð½ÐµÑÑÐµÐ·Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑÑа пеÑелома пÑÑем Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 20 мл новокаина или лидокаина. Ðалее пÑоводиÑÑÑ Ð¾Ñновное леÑение â конÑеÑваÑивнÑм или опеÑаÑивнÑм ÑпоÑобом.

ÐеÑиÑÑ Ð»Ð°ÑеÑалÑнÑй пеÑелом намного легÑе, Ñем ÑееÑное повÑеждение. ÐеÑÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ Ñ Ð¾ÑоÑо кÑовоÑнабжаеÑÑÑ Ð¸ пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÑÑ Ð² ÑеÑение 2-3 меÑÑÑев, пÑакÑиÑеÑки не Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñложнений.

ТаблиÑа. ТакÑики леÑениÑ:

| ÐаÑегоÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑов | ÐеÑÐµÐ±Ð½Ð°Ñ ÑакÑика |

| ÐолодÑе лÑди, коÑÑнÑе оÑломки не ÑмеÑÐµÐ½Ñ | ÐопÑÑкаеÑÑÑ Ð¿ÑоводиÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑваÑивное леÑение. ÐакладÑваÑÑ Ð³Ð¸Ð¿Ñ Ð½Ð° вÑÑ Ð½Ð¾Ð³Ñ, Ð·Ð°Ñ Ð²Ð°ÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑниÑÑ. СÑок Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² Ñакой повÑзке ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 3 меÑÑÑев. |

| ÐолодÑе лÑди, имееÑÑÑ ÑаÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ оÑломков | ÐÑполÑзÑÑÑ Ð¼ÐµÑод ÑкелеÑного вÑÑÑжениÑ. ÐÑÑз маÑÑой 6-10 кг подвеÑиваÑÑ Ð½Ð° ÑпиÑÑ, пÑоведеннÑÑ ÑеÑез бÑгÑÑ ÐºÐ¾ÑÑи голени. СÑок леÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð´Ð¾ 8 неделÑ. |

| ÐожилÑе | Ð ÑÐ¸Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð·ÑаÑÑнÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей конÑеÑваÑивное леÑение не ÑекомендÑеÑÑÑ. ÐÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð´Ð»Ð¸ÑелÑного поÑÑелÑного Ñежима пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð¿Ñолежней и заÑÑойнÑÑ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ð¹. ÐпеÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð°ÐºÐ»ÑÑаеÑÑÑ Ð² пÑоведении ÑеÑез коÑÑнÑе оÑломки меÑаллиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð²Ð¸Ð½Ñов или гвоздей. ÐÑи оÑколÑÑаÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑеждениÑÑ Ð¿ÑоводÑÑ Ð½Ð°ÐºÐ¾ÑÑнÑй оÑÑеоÑинÑез Ñ Ð¸ÑполÑзованием плаÑÑин. |

ÐпеÑаÑивное леÑение заклÑÑаеÑÑÑ Ð² пÑоведении оÑÑеоÑинÑеза

РеабилиÑаÑиÑ

РмолодÑм, и пожилÑм лÑдÑм поÑле пеÑелома веÑÑелов femur Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ оÑÑÑеÑÑвлÑÑÑ ÑеабилиÑаÑиÑ. Ðна напÑавлена на пÑоÑилакÑÐ¸ÐºÑ Ð¾Ñложнений и воÑÑÑановление наÑÑÑеннÑÑ ÑÑнкÑий.

СкладÑваеÑÑÑ ÑеабилиÑаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð· неÑколÑÐºÐ¸Ñ ÑÑапов:

- леÑÐµÐ±Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÐµÑа;

- маÑÑаж и ÐФÐ;

- ÑизиопÑоÑедÑÑÑ;

- медикаменÑозное леÑение.

ÐÑÐ°Ð¿Ñ ÑÑи не поÑледоваÑелÑнÑе, наÑинаÑÑ Ð¸Ñ Ð¿ÑакÑиÑеÑки одновÑеменно, на Ñоне оÑновного леÑениÑ.

ÐоÑÑÑадавÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ñенное пиÑание, ÑодеÑжаÑее мÑÑнÑе и молоÑнÑе пÑодÑкÑÑ. Ð Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ калÑÑÐ¸Ñ Ð¸ белка, Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑной Ñкани.

ÐÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÑнÑе пÑодÑкÑÑ

ÐаÑÑаж и леÑебнÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÐºÑ ÑекомендÑÑÑ Ð½Ð°ÑинаÑÑ Ñ Ð¿ÐµÑвÑÑ Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÑавмÑ. ÐнÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ вÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑедÑÑ Ð´Ð°ÐµÑÑÑ ÑпеÑиалиÑÑами. ÐеÑвÑе занÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоводÑÑÑÑ Ð²Ð¼ÐµÑÑе Ñ Ð²ÑаÑом, далее Ñеловек занимаеÑÑÑ ÑамоÑÑоÑÑелÑно. ÐеÑебнÑÑ Ð³Ð¸Ð¼Ð½Ð°ÑÑÐ¸ÐºÑ ÑекомендÑÑÑ Ð²ÑполнÑÑÑ ÑегÑлÑÑно, Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð³Ð¾ обÑема движений в конеÑноÑÑÑÑ .

ФизиопÑоÑедÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑ ÐºÑÑÑом, 10-15 ÑеанÑов. ÐÑименÑÑÑ ÑазлиÑнÑе меÑодики:

- магниÑоÑеÑапиÑ;

- ÑлÑÑÑаÑиолеÑовое облÑÑение;

- импÑлÑÑнÑе Ñоки;

- леÑебнÑе ваннÑ.

ФизиолеÑение ÑпоÑобÑÑвÑÐµÑ ÑлÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÑовообÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² повÑежденнÑÑ ÑканÑÑ , ÑÑкоÑÑÐµÑ Ð¸Ñ ÑегенеÑаÑиÑ. ÐедикаменÑозное леÑение назнаÑаеÑÑÑ Ñ ÑелÑÑ Ð¾Ð±Ð»ÐµÐ³ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑамоÑÑвÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑа.

ÐÑполÑзÑÑÑ ÑледÑÑÑие гÑÑÐ¿Ð¿Ñ Ð¿ÑепаÑаÑов:

- неÑÑеÑоиднÑе пÑоÑивовоÑпалиÑелÑнÑе â Ð´Ð»Ñ ÑÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ облегÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÑ Ð¾ÑÑÑений;

- пÑепаÑаÑÑ ÐºÐ°Ð»ÑÑÐ¸Ñ â Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÑной Ñкани;

- Ñ Ð¾Ð½Ð´ÑопÑоÑекÑоÑÑ â Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°ÑиÑÑ Ð¸ воÑÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑÑа;

- виÑÐ°Ð¼Ð¸Ð½Ñ â Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑезиÑÑенÑноÑÑи оÑганизма.

РеабилиÑаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоводиÑÑÑ ÑовмеÑÑно Ñ Ð²ÑаÑом

ÐаÑеÑалÑнÑй пеÑелом Ñейки бедÑа Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¾ÑноÑиÑелÑно благопÑиÑÑнÑй пÑогноз, Ñедко Ð´Ð°ÐµÑ Ð¾ÑложнениÑ. ÐвигаÑелÑÐ½Ð°Ñ ÑÑнкÑÐ¸Ñ Ð²Ð¾ÑÑÑанавливаеÑÑÑ Ð² полном обÑеме. ÐÐ»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑого Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð° ÑвоевÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑика и вÑполнение леÑебнÑÑ ÑекомендаÑий.

Источник

02.05.2013

Медиальный и латеральный переломы шейки бедренной кости.

Медиальный перелом шейки бедренной кости

Признаки

Жалобы на боли в области тазобедренного сустава, усиливающиеся при попытке поднять или повернуть больную ногу. При переломах со смещением отломков больная нога вывернута кнаружи так, что наружная сторона стопы почти касается плоскости постели. Больной не может самостоятельно повернуть ногу внутрь или поднять кверху. Наблюдается относительное укорочение конечности. При переломах без смещения и вколоченных переломах могут наблюдаться только постоянные боли в тазобедренном суставе, усиливающиеся при движениях.

Принципы лечения

При вколоченных медиальных переломах шейки бедренной кости лечение сводится к иммобилизации конечности в течение 3—4 месяцев с помощью циркулярной гипсовой повязки для тазобедренного сустава. Больные пожилого возраста плохо переносят длительную иммобилизацию гипсовой повязкой, поэтому им лучше применить клеевое вытяжение за бедро и голень с грузами по 2 кг или вытяжение за голеностопный сустав с грузом 2—3 кг. Медиальные переломы шейки бедренной кости со смещением требуют сборки фрагментов и фиксации конечности циркулярной гипсовой повязкой. В этом случае накладывают циркулярную гипсовую повязку для фиксации тазобедренного сустава сроком на 4—6 месяцев. Затем назначают ходьбу на костылях, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию.

При наличии противопоказаний к наложению гипсовой повязки можно применить постоянное скелетное вытяжение. Конечности придают положение отведения и легкого сгибания в тазобедренном и коленном суставах. Наружную ротацию (поворот) ноги устраняют с помощью ротационных петель, наложенных на бедро и голень. Клемму или спицу накладывают над мыщелками бедренной кости. Этот метод позволяет уже со 2го дня применить функциональную терапию (движения в голеностопном суставе и пальцами стопы, сокращение четырехглавой мышцы бедра). Назначают дыхательную гимнастику.

Смещение по длине устраняют с помощью грузов от 5—6 до 7—8 кг в зависимости от степени смещения фрагментов и развития мускулатуры больного. Через 6—7 недель спицу или клемму удаляют и на 2—3 недели накладывают клеевое вытяжение на бедро и голень. Через 2,5— 3 месяца допускается ходьба на костылях без нагрузки на поврежденную конечность. Дозированную нагрузку разрешают через 3,5—4 месяца, полную нагрузку — только после сращения перелома, подтвержденного клинически и рентгенологически, но не раньше чем через 6 месяцев.

Латеральный перелом шейки бедренной кости

Течение латеральных переломов более благоприятное, чем медиальных. Эти переломы чаще наблюдаются у людей пожилого и старческого возраста. Причины их возникновения — преимущественно падение на бок и удар по области большого вертела. Предрасполагающим фактором являются возрастные изменения прочности костной ткани.

Признаки

Клиническая картина вертельных переломов и переломов шейки бедренной кости имеет ряд общих симптомов сильные боли в области тазобедренного сустава, укорочение и ротация конечности кнаружи. Однако при вертельных переломах все эти симптомы выражены более отчетливо. Поврежденная конечность полностью лежит наружной поверхностью на плоскости постели. Диагноз уточняется при рентгенографии.

Теги:

234567

Описание для анонса:

234567

Начало активности (дата): 02.05.2013

234567

Кем создан (ID): 6

234567

Ключевые слова:

медиальный и латеральный переломы шейки бедренной кости

12354567899

Похожие статьи

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН НА ДОМУ

8-495-22-555-6-8

при переломе шейки бедра и пневмонии от компании МосРентген Центр — партнера Института имени Склифосовского

подробно

РЕНТГЕН ПОД КЛЮЧ

Лицензирование рентгеновских кабинетов

подробно

Продажа цифрового рентгена

Рентген дигитайзер AGFA CR12-X — оцифровщик рентгеновских снимков

подробно

Источник

Субкапитальный перелом шейки бедра.

Для диагностики перелома шейки бедра используется методика рентгена на дому.

По рентгено-диагностическим и терапевтическим соображениям мы рассмотрим в этой главе переломы бедренной кости по следующим областям:

1. шейка бедренной кости;

2. область вертелов;

3. подвертельная область;

4. диафиз;

5. дистальный конец бедренной кости.

Перед описанием переломов приведем некоторые рентгеноанатомические особенности области тазобедренного сустава.

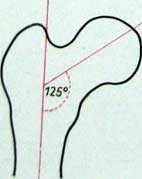

Проксимальный суставной конец бедренной кости образуется шаровидной головкой бедренной кости и сравнительно длинной шейкой. Шейка образует с диафизом так называемый шеечно-диафизарный угол, который — за исключением патологических форм: варусного таза и вальгусного таза — образует тупой угол, уменьшающийся с возрастом. У новорожденного этот угол составляет 140—150°. С возрастом этот угол постепенно уменьшается и в зрелом возрасте составляет 120—130°. Отклонения определяются индивидуальными, конституциональными и половыми особенностями.

Рентгеновское определение шеечно-диафизарного угла возможно только при повороте нижней конечности на 12—15° вовнутрь, в результате чего шейка бедренной кости располагается во фронтальной плоскости. Величина угла меняется в зависимости от ротации бедра. При повороте кнаружи проекция угла увеличивается, при повороте вовнутрь — уменьшается.

Определяемый на заднем снимке медиальный, дугообразный край шейки бедренной кости определяется как дуга Адама. Эта дуга служит ориентиром при классификации переломов шейки бедренной кости, а также при оценке положения гвоздя.

Даже небольшие травмы у пожилых женщин могут приводить к перелому шейки бедренной кости. Вообще этот перелом встречается в различных формах в любом возрасте у лиц обоего пола.

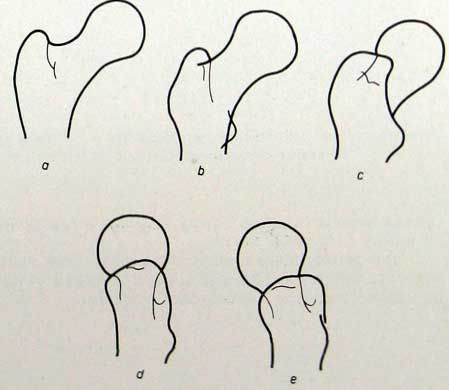

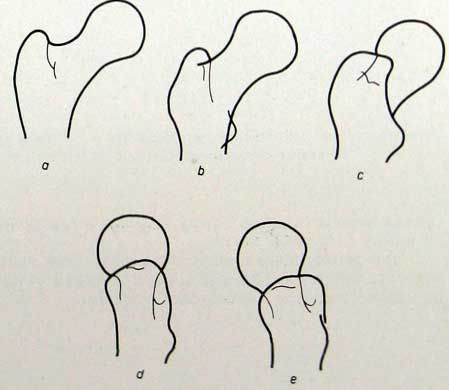

Классификации переломов шейки бедренной кости в различное время основывались на различных данных. На основании клинических данных различались только внесуставные и внутрисуставные переломы. Позже пытались классифицировать переломы на основании их анатомической локализации. Различали: а) медиальные или субкапитальные, б) трансцервикальные и в) базоцервикальные или латеральные переломы шейки бедренной кости.

В зависимости от положения после травмы различали: 1. абдукционные и 2. аддукционные

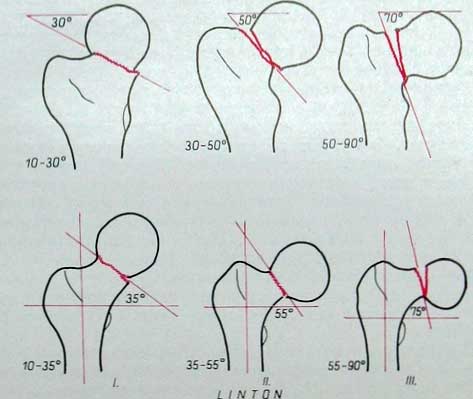

Паувельс, основываясь на механизме перелома, в 1935 году предложил новую классификацию. Так он связывает вклинивание с наклоном плоскости перелома. Сюда он причисляет переломы, при которых определяемый угол не превышает 30°. Это I тип перелома по Паувельсу. При типе II по Паувельсу угол наклона поверхности перелома составляет По методу Паувельса этот угол определяется следующим образом: на рентгеновском снимке (или на бумажной его копии) через плоскость перелома дистального отломка проводится линия . и над ней вторая, горизонтальная вспомогательная линия, пересекающая первую. Величина угла на месте пересечения двух линий (угол наклона) определяет тип перелома по классификации Паувельса (I, II или III). По Паувельсу, горизонтальная вспомогательная линия — это прямая, соединяющая верхние углы суставных впадин. Для определения угла Паувельса делают обзорные снимки всего таза на пленке большого размера 30×40 см. Однако практически при переломах шейки бедренной кости обычно не делаются снимки всего таза. Поэтому мы рекомендуем метод измерения Линтона, который можно осуществить на снимках меньшего формата, где изображается только поврежденная область бедра.

Определение угла наклона плоскости перелома по Линтону производится так: на снимок наносятся ось диафиза и направление плоскости диафизарного угла перелома. Затем от этой линии проводится третья вспомогательная линия перпендикулярно к оси диафиза. Угол, образуемый этой линией и линией, проведенной через плоскость перелома, соответствует углу Линтона. Таким образом, здесь, в отличие от метода Паувсльса, определяется нижний угол. Эти методы отличаются друг от друга лишь тем, что при методе Линтона получаем угол на 5—7° больше. Эта разница возникает в результате того, что диафиз бедренной кости и вертикальная плоскость образуют угол приблизительно в 5—7 (физиологическое положение приведенного бедра).

Независимо от того, каким методом измерения мы пользуемся, нужно стремиться к тому, чтобы центральный луч падал на плоскость перелома при сагиттальном ходе лучей. Для этого конечность поворачивается на 12—15° внутрь, иначе шейка бедренной кости на снимке будет казаться укороченной и поверхность перелома будет иметь овальную форму.

В 1938 г. Нистрём предложил вместо абдукционных и аддукционных переломов различать вальгусные и варусные переломы.

Линтон (1944) разделение по такому признаку считает недостаточным, так как механизм перелома в обоих случаях аналогичен (поворот кнаружи). Разница, по его мнению, заключается только в степени смещения. Линтон разделяет переломы шейки бедренной кости на семь главных групп. Из них следует выделить группу, определяемую им как «интермедиарные переломы». К этому типу относятся переломы без смещения.

Уатсон-Джонс в своей классификации принимает во внимание возраст пострадавшего, прочность костей и соответствующее лечение.

По нашему мнению, с точки зрения практических требований наиболее целесообразно различать переломы шейки бедренной кости по следующей классификации: 1. медиальный варусный тип, 2. медиальный вальгусный тип, 3. латеральные переломы, 4. отслоение эпифиза.

1. Медиальный варусный перелом.

Чаще происходит перелом шейки бедренной кости по медиальному варусному типу (80-85%). Частота различна в зависимости от пола: 2/3 случаев приходятся на женщин, 1/3 — на мужчин. Обычно эта форма перелома встречается в преклонном возрасте, когда кости вследствие остеопороза ломаются даже при незначительных травмах. Встречаются такие переломы и в более молодом возрасте.

Для этого типа перелома характерно отсутствие вклинивания отломков и открытый в медиальную сторону угол между осью головки и осью шейки. Линия перелома проходит поперечно или косо у места перехода шейки в головку бедра; с головкой отламывается различной величины участок Адамовой дуги. Поврежденная конечность сильно ротирована кнаружи, поэтому задний снимок, сделанный в этом положении, непригоден для точной оценки поверхностей перелома. Проекция шейки укорочена, значительная часть ее покрыта большим вертелом, обе поверхности перелома повернуты кпереди и проецируются друг на друга. Головка бедренной кости в суставной впадине ротирована книзу, ее окружность кажется большей, чем обычно; наклон книзу является одним из признаков варусного положения.

Соответственно значительной ротации кнаружи на рентгеновском снимке малый вертел изображен полностью, шейка укорочена и почти закрыта большим вертелом.

Типичной формой смещения является укорочение, возникающее в результате того, что дистальный обломок смещается краниально, а верхушка большого вертела стоит высоко (в норме она находится на 1 см ниже верхнего края суставной впадины). Может произойти отлом небольших костных фрагментов, которые обычно смещаются кзади и каудально. К этому типу перелома относятся переломы шейки бедренной кости, ранее определявшиеся как трансцервикальные.

Снимки, сделанные при повороте конечности вовнутрь, позволяют точно определить поверхности перелома. На рентгеновском снимке шейка изображается во всю длину, малый вертел меньше или едва заметен, большой вертел виден в профиль и не закрывает шейку.

Поверхности перелома обычно хорошо изображаются на боковом снимке. Наличие открытого кзади угла является почти правилом, при этом дистальный отломок по отношению к головке бедренной кости смещается кзади; головка повернута назад.

2. Медиальный вальгусный перелом.

Медиальные вальгусные переломы, известные также под названием «вклиненные переломы», составляют 2—20% всех переломов шейки бедренной кости. По статистическим данным нашего института, эта форма повреждения составляла 13,4% всех медиальных переломов. Эта группа переломов характеризуется вклиниванием отломков. Вальгусная позиция обычно выражена незначительно. Линтон, изучая эти переломы, отмечает, что не всегда имеет место вальгусная позиция. В некоторых случаях между головкой и шейкой бедренной кости сохраняется нормальный угол. Эту форму перелома Линтон назвал «интермедиарной». В нашей практике также встречались такие виды переломов. Если поврежденная конечность не повернута кнаружи, то на заднем снимке шейка изображается во всю длину. Линия перелома проходит непосредственно на границе шейки и головки бедренной кости перпендикулярно к оси шейки. Оси головки и шейки образуют вальгусный угол. При «интермедиарном» переломе нет отклонения оси во фронтальной плоскости. На рентгеновском снимке в верхней трети перелома видно или пересечение контуров или линии уплотнения тени (вклинившиеся отломки).

При вколоченных переломах нужно определить отклонение оси в сагиттальной плоскости. Этот перелом обычно характеризуется небольшим, открытым кзади углом между головкой и шейкой. Если этот угол будет больше 20°, то перелом не может считаться стабильным и после вправления необходимо оперативное вмешательство (введение гвоздя). Стабильные переломы оперативного вмешательства не требуют.

3. Латеральный перелом шейки бедренной кости.

Это самая редкая форма из всех переломов шейки бедренной кости. Линия перелома проходит точно вдоль латеральной границы, пересекая так называемое основание шейки бедренной кости, не достигая области вертелов. Существенного смещения обычно нет. Может образоваться ротация кнаружи и варусная позиция. На боковом снимке положение оси нормальное, но могут наблюдаться варианты изгиба кпереди или кзади, выраженные в различной степени.

Этот тип перелома по своей локализации близок к переломам вертелов и практически причисляется к ним.

4. Эпифизеолиз.

Следует дифференцировать травматическое отделение эпифиза от так называемого coxa vara adolestentium, изменения, возникающего обычно при гормональных расстройствах в период полового созревания, главным образом у мальчиков. Характер изменения можно определить на •основании анамнеза и клинического обследования. Coxa vara adoles? tentium характеризуется на рентгеновском снимке изгибом шейки бедренной кости в форме посоха. При этом шейка немного расширена и дугообразно изогнута. Эпифизарная щель неправильна и может быть шире, чем на здоровой стороне, ход не горизонтальный, как в норме, а почти вертикальный.

Для точной оценки переломов шейки бедренной кости необходимы задний и боковой снимки. Задний снимок производится при повороте бедра кнутри или кнаружи. Для получения снимков и боковой проекции имеется несколько способов. Для получения заднего снимка, при сагиттальном ходе лучей, бедро должно быть повернуто кнутри или кнаружи, используется пленка размером 18×24 см. Центральный луч направляется перпендикулярно на средину тазобедренного сустава. Соответствующая точка на коже определяется таким образом: от середины линии, соединяющей передне-верхнюю ость подвздошной кости с симфизом, перпендикулярно вниз отмеряется 2 см. В зависимости от поворота конечности, вертела, шейка и головка будут изображены на снимке различно.

На снимке, сделанном в среднем положении, малый вертел имеет вид небольшого выпячивания на внутренней стороне. Чем больше конечность поворачивается кнаружи, тем полнее изображается малый вертел, в то время как шейка укорачивается. При полном повороте кнаружи проекции большого вертела и головки бедренной кости совпадают. При повороте кнутри малый вертел становится меньше и наконец полностью исчезает, в то время как шейка изображается во всю длину. По форме и положению головки бедренной кости можно до определенной степени установить направление и степень поворота. В среднем положении участок головки бедренной кости, находящийся в вертлужной впадине, имеет форму полукруга, ямка головки не видна, и суставная щель имеет одинаковую ширину.

Чем больше головка поворачивается кпереди или кзади, тем лучше и полнее она будет видна; при среднем повороте кнаружи ямка головки изображается сбоку и хорошо видна на снимке. При варусном положении контур головки пересекает нижний край вертлужной впадины, а при вальгусном положении — дно суставной впадины.

Боковые снимки могут быть сделаны различно в зависимости от технических условий и от состояния пострадавшего. При наличии только одного рентгеновского аппарата большой мощности, трубку которого трудно установить горизонтально на уровне стола, применяется следующий метод: больной лежит на спине, поврежденная конечность (после обезболивания) сгибается в коленном и в тазобедренном суставах и отводится по возможности так, чтобы бедро прилегало своей наружной поверхностью к столу. Луч направляется перпендикулярно столу на тазобед