Куда открыт угол при переломе

Начинающему рентгенологу. Травматология.

Справка.

Травматологи — крайне ревнивые существа.

Ареол обитания они защищают зубами и когтями, и у них есть страшные инструменты — бойся травматологов, коллега-рентгенолог!

Никто не застрахован от перелома, а они могут и отомстить!

Не касаюсь разговора об обоснованности направлений, что подчас пациенту направление на рентгенографию пишет медсестра приёмного отделения, а врач его и не смотрел (на операции или спит — неважно), что без подписи врача вообще нельзя выполнять рентгенографию, тем более детям… Это предмет другого разговора, кому интересно. Но не тут, плиз). И диагноз порой вместо «перелом II пястной кости» написан как «травма» — тоже имеет место быть, селявишечка. Речь о другом.

Советы для тех, кто начинает, но имеет представление о рентгеновских лучах, умеет отличить снимок черепа и таза. Советы без претензию на истину в последней инстанции. Немного опыта и уже набитых шишек в помощь тем, кто предпочитает учиться на чужих ошибках. И всё написанное — сплошь ИМХО!

1. Знание нормальной анатомии и вариантов нормы.

Можно долго и упорно считать переломом нормальный вариант развития кости, переругаться c клиницистами, а в результате долго краснеть и объяснять, что типа я не знала… Личный опыт)).

Атласов анатомии и рентгеновской анатомии много и на любой вкус, анатомические варианты можно посмотреть здесь:

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/ch_101.html

Книги Рейнберга, Косинской, Майковой-Строгановой учить бесполезно. Кто прочитал — молодец, кто понял — умница, кто запомнил, где и что можно найти — гений.

Статью из книги С.А.Рейнберга РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ https://xray1.nm.ru/book/kosti/1-7.html читать раз в год, каждый раз удивляясь новому, раньше не читанному…

2. Знание рентгеновских укладок.

Атлас укладок стоит изучить и требовать с лаборанта соответствия (исключения всегда есть, переломы связаны с болью и прочее — тут сами решаете, насколько быть принципиальными и требовательными). Если лаборант выполняет снимки в классических укладках нормального качества, если знает, что при травме надколенника снимки коленного сустава делаются в передней прямой укладке и аксиально, если такое реально; что переломы рёбер лучше видны в косых укладках 10-150 (но не 45!) к кассете, что все крупные суставы следует снимать в 2-х проекциях, в том числе тазобедренные и плечевые, что изолированный перелом дистальной трети локтевой кости — редкость и надо доснять локтевой сустав, что голень при первичном обращении надо снимать с коленным и голеностопным суставами, а еще куча мелких нюансов — то Вам повезло.

3. Требования травматологов.

Прежде, чем описывать снимки по травме, подымите седалищные бугры и снесите их на консилиум. Рентгенолог, описывающий снимки 1)в городской поликлинике, 2)в стационаре с общим профилем или с крупным травматологическим отделением, выполняющим остеосинтез и протезирование, 3) в НИИ травматологии — небольшая, но разница есть. Есть разница к требованию по протоколу и технической стороне дела. А потому консультироваться с клиницистами придётся поначалу часто, что не умаляет ни гордости, ни умений, а надо для дела.

Обычно хирургу описание снимков рентгенологом нужно для записи в истории, чтоб задокументировать травму или её отсутствие, для прокурора/страховой компании. Большинство травматологов очень неплохо сами читают снимки. Кроме того, они чаще видят пациента и знают, где что болит и где что хрустит.

Если Вы не видите перелома, а хирург считает, что он есть, пересмотрите еще раз снимки. Фраза «клиника на первом месте» считается дежурной у травматолога в разговоре с рентгенологом, это нормально. Ответной должна быть одна из фраз «у каждого метода есть ограничения», «давайте сделаем снимок в спец.укладке/сравнительный», «я не вижу перелома, я так и написал» — выбор фраз индивидуален для каждого случая расхождения клиники и рентгеновского заключения. При вынужденном уходе в рентгеновский штопор принципиальности, предложите клиницисту отметить письменно в истории/карте несогласие с мнением рентгенолога и назначить консультацию зав.рентгенологическим (диагностическим) отделением.

4. Описание снимков.

Рентгенологу необходимо помнить, что снимок есть отражение данной конечности или иной части скелета в данном положении в данный сиюсекундный момент времени, и что через минуту положение руки-ноги изменится и всё сдвинется, развернётся и угол поменяется, и смещение тоже не останется фиксированным.

Следует отмечать в протоколе следующие моменты:

— скурпулёзно описать, что именно снято на плёнке: средняя и нижняя треть такой-то кости с таким-то суставом; кисть, запятье (именно, а не лучезапястный, как заказано), пальцы, какие рёбра; отметить атипичность укладки; отметить фиксированное вынужденное положение конечности; в гипсе; динамическая нерезкость; засветка плёнки, артефакты плёнки; фиксирующие устройства; инородные тела; состояние после остеосинтеза такими-то железяками или состояние после протезирования;

— есть ли перелом : да, нет, не знаю (подозрение на перелом там-то — рекомендовано дообследование: снимки в спец.укладках, тангенциальные, сравнительные по показаниям; а написав в рекомендации фразу «по назначению лечащего врача», вы оставляете на усмотрение хирурга необходимость дообследования в соответствии с клиникой);

— какой есть перелом: линейный [продольный, поперечный, косой]; винтообразный; V-, Y-, Л- или T-образный; оскольчатый, вколоченный, импрессионный, депрессионный; внутрисуставной;

— изменена ли ось конечности (спросить у травматологов, как описывать: куда открыт угол или куда направлен угол деформации — я пишу угол открыт) и на сколько градусов

— какое смещение. Расписывать в миллиметрах кнаружи, в миллиметрах каудально и в какой плоскости — кому оно надо?! Смещение всегда бывает при полном переломе. Если есть полный перелом, а смещения типа нет, то пишите «практически без смещения» — это грамотно и верно с любой точки зрения. Про кости носа грамотно писать «в сагиттальной плоскости» . С точки зрения функциональности конечности, отмечаете смещение на ширину кортикала, на 1/4 ширины диафиза, 1/3 ширины диафиза, на половину ширины диафиза, на ширину диафиза или более — тогда уже в сантиметрах. Всегда отмечаете расхождение или захождение отломков в сантиметрах. При травмах тазобедренных суставов желателен снимок таза с обоими суставами на одной плёнке для оценки длины конечностей (укорочение на … см по костным опорным точкам — нижние края крестцово-подвздошных сочленений, верхние точки вертелов, фигура «слезы» и др)

— не пишите «удовлетворительное/неудовлетворительное состояние отломков«!!! Во-первых, для детей и взрослых оно сильно разнится… Во-вторых, углы и степени смещения для каждого отдела скелета свои, нужно учитывать функциональность конечности, правша или левша, пианист или дворник и кучу факторов. Так что если Вы не травматолог + рентгенолог по совместительству, не стоит быть столь самоуверенными;

— контроль. Не имея предыдущих снимков, даёте описательную картину и фразу: «без предыдущих снимков судить о динамике не представляется возможным». Имея архив, достаточно написать: по сравнению с …. (дата)

—смещение уменьшилось до …/увеличилось;

—ось сохранена/угловое смещение в градусах;

—захождение устранено/уменьшилось до …/сохраняется;

—диастаз устранен, уменьшился до …/сохраняется;

—подвывих сохраняется/уменьшился/устранен.

Если изменений не видите, пишете, что динамики нет.

— состояние после остеосинтеза и протезирования. Потратьте время на изучение железяк: перфорированных пластин, винтов, интрамедуллярных стержней, спиц, фиксирующих болтов с гайками и без, Т-образных пластин и прочее, забейте в папку закладок браузера несколько ссылок на первое время (англоязычные ссылки открывать в браузере Гугл хром с автопереводчиком)

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/app_2.html

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/ch_120.html

https://www.radiologyassistant.nl/en/p431c8258e7ac3/hip-total-hip-arthroplasty.html

https://www.spinesurgery.ru/netcat_files/383/271/h_318d256169a5eaf2eb941399f3f99914

https://www.spineinfo.ru/infosources/case/cases_25.html

https://www.orthopedicsurgery.ru/prosthesisintervertebraldisks/

В протоколе отражать перелом, состояние после остеосинтеза какой кости, чем, ось, деформацию, смещение отломков, нарушение плотности прилегания пластины к кости.

И никакие снимки с железяками не оценивайте без предыдущих рентгенограмм. Описываете консолидированный/неконсолидированный перелом, ось, состояние после МОС или ТЭП, какими железяками и всё.

Вроде бы хватит для начала)).

Несколько полезных ссылок:

https://www.radiologyassistant.nl/en/p42037085786a0/bmusculoskeletal-indexb.html

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/app_1.html

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/ch_38.html

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/app_4.html

https://mariorad.com/lectures/mskexpert/data/html/app_5.html

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&twu=1&u=https://radiographics.rsna.org/content/24/4/1009.full&usg=ALkJrhitWlaUuSOG_ySNHFvRyLionOANaw

https://www.medbor.ru/metodika_i_tehnika_polucheniya_rentgenovskog/konechnosti/

Источник

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

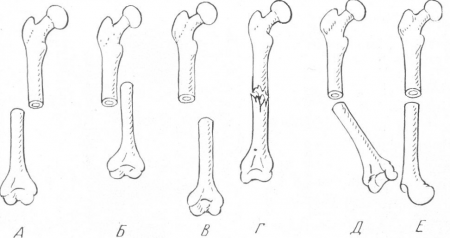

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

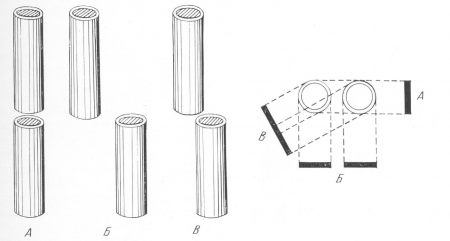

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

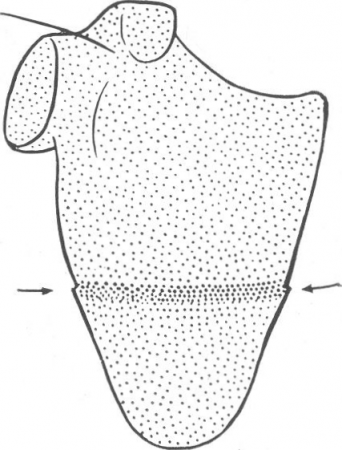

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

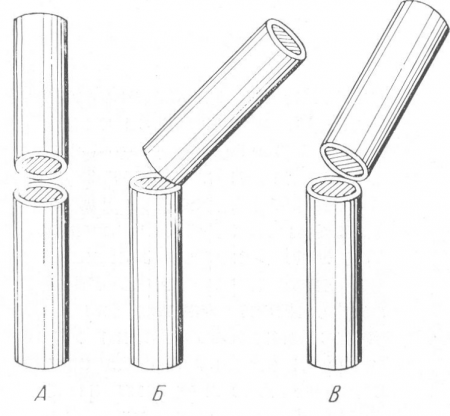

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

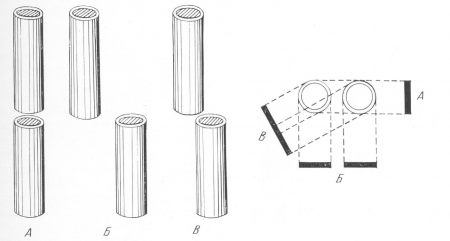

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

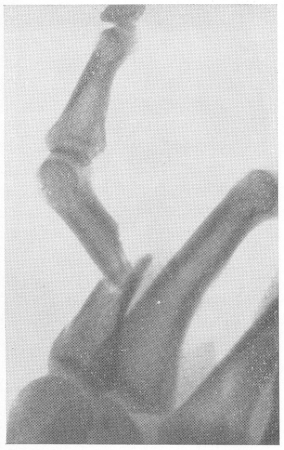

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

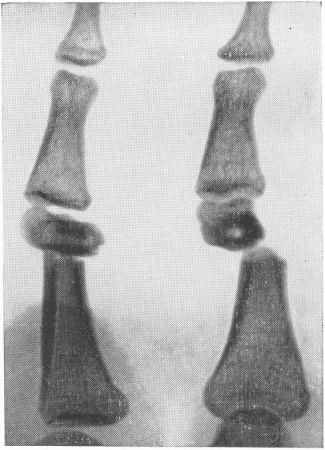

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник