Кровотечение и переломы костей

Человеческий организм подвержен травмам, влекущим за собой переломы и кровотечения. Что касается кровотечений, то это серьезная травма, требующая оказания незамедлительной помощи пострадавшему. Самыми опасными считаются разрывы артерий и внутренние кровотечения, когда любое промедление чревато гибелью человека. Важно знать, как можно оказать первую помощь.

Первая помощь

Травмы могут быть разные: ожоги, падения, ушибы, колото-резаные, огнестрельные. Их результатом могут быть повреждения тканей, костей и кровеносной системы. Важно знать, какая первая помощь необходима при переломах и при кровотечениях.

Кровотечение

Организм человека состоит из сети мелких и крупных кровеносных сосудов. Порез мелкого капилляра на пальце устраняется с помощью наложения давящей повязки, которую необходимо прокапать в месте пореза зеленкой или йодом. Куда сложнее устранить венозное или артериальное кровотечение. Для этого следует соблюдать ряд правил.

- Наложить жгут выше места повреждения для остановки крови. Очень важно зафиксировать время его наложения и передать записку врачу. Остановить кровотечение можно также максимальным сгибом конечности, при котором артерии прижимаются к костям, а также при помощи пальца, наложенного на место артерии чуть выше раны.

- Порез обрабатывается перекисью водорода для удалении грязи. Края следует обработать йодом или зеленкой.

- На рану накладывается несколько слоев ваты и забинтовывается. Травмированный участок обездвиживается.

- Пострадавший доставляется в ближайшую больницу.

Внутреннее капиллярное кровотечение происходит из-за обычного ушиба или падения. Такая травма проходит сама по себе со временем и выглядит, как обычный синяк. Симптомы внутреннего артериального кровотечения: бледная кожа, большой подкожный синяк, сниженное артериальное давление и нитевидный пульс. Первая помощь заключается в приложении льда к месту предполагаемого разрыва и немедленной транспортировке пострадавшего в больницу.

Перелом

Симптомом перелома является невозможность пострадавшего пошевелить поврежденной конечностью. Перелом бывает открытый и закрытый. Открытая травма сопровождается раной, через которую можно увидеть отломки костей, ткани неравномерно разорваны, имеется кровотечение. Первым делом необходимо применить выше описанные действия для устранения крови. Единственное отличие: не допускается максимальный сгиб конечности, поэтому устранение кровотечения возможно только путем наложения кровоостанавливающего жгута выше места перелома. Дальше применяются такие же меры, как и при закрытом переломе.

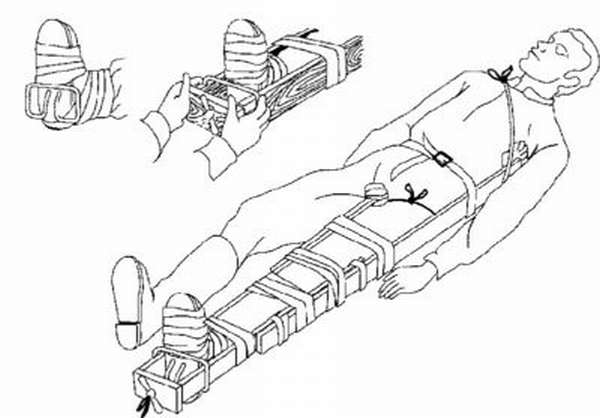

В первую очередь больного необходимо полностью иммобилизовать. Делается это путем наложения шины на пострадавший участок тела. Шины могут быть импровизированные: из двух ровных палок и обычного платка. Пострадавшую конечность оставляют в позе, при которой болезненные ощущения меньше. С двух сторон прокладываются шины (они могут быть составленными из нескольких частей, чтобы описать форму тела) и закрепляются бинтами или элементами одежды.

Например, при переломе голени потребуется поместить в шину нижнюю часть ноги, а при переломе бедра иммобилизации подлежит все тело человека. Снимать верхнюю одежду для наложения шины не рекомендуется, она защитит кожный покров от неровностей самодельной шины. Для обездвиживания руки потребуется обычная косынка. Если ее нет, то можно использовать одежду или мягкую ткань, которая есть под рукой. Она обматывается на руке и краями завязывается сзади шеи, оставляя конечность в подвешенном состоянии.

Переломы сопровождаются сильными болями. Пострадавшему необходимо будет дать болеутоляющее средство, чтобы унять боль, иначе она может спровоцировать больного на движения, которые могут усугубить перелом. При перевозке в больницу следует не нарушать положение пострадавшего, даже если для этого потребуется оставить его в горизонтальном положении.

Источник

- Введение

- Переломы

- Причины, виды, природа, симптомы

- Первая помощь при переломе

- Перелом черепа и травмы мозгa

- Перелом позвоночника

- Перелом костей таза

- Кровотечения

- Виды кровотечений

- Первая помощь при кровотечениях

- Травматический шок

- Виды травматического шока

- Первая помощь при травматическом шoке

- Заключение

- Список использованной литературы

I. Введение

Эту тему для своего реферата я

выбрал не случайно. Дело в том, что

в нашей повседневной жизни нас

подстерегает масса опасностей как

техногенного и природного характера.

Но в большинстве случаев, мы имеем дело

не столько с травмами производственного

характера, сколько бытового. Наиболее

распространненые виды бытовых травм

– это кровотечения различной степени

тяжести и переломы различной степени

тяжести. Такой вывод я сделал исходя из

собственного опыта.

Поэтому, каждый гражданин должен

уметь оказать адекватную первую

медицинскую помощь до прибытия квалифицированного

врача. Опасности, исходящие от этих

травм, могут быть различной степени.

Вплоть до непосредственной угрозы

жизни вследствие потери крови или болевого

шока. Для оказания адекватной помощи

надо обязательно знать не только саму

методику оказания первой помощи, но и

природу травмы. Поскольку именно знание

природы травмы позволяет правильно диагностировать

последнюю. А правильная диагностика –

это наиболее важный момент в лечении

любой болезни (и не только оказани первой

помощи). Прежде чем начать что-то лечить,

мы должны знать что мы лечим, отчего исходит

болезнь, как лечить. Не умея правильно

диагностировать травму можно не только

не оказать помощь, но и серьезно навредить

пострадавшему. Это можно легко рассмотреть

на примере случаев, когда венозное кровотечение

принимается за артериальное. При артериальном

кровотечении накладывается жгут, который

при венозном кровотечении может оказать

«медвежью услугу». Чем отличается венозное

кровотечение от артериального, открытый

перелом от закрытого и призвана разъяснить

моя работа. Она состоит из нескольких

глав, имеющих сходную структуру. Описывается

природа травмы, а затем показывается

метод оказания первой помощи при той

или иной травме.

II. Переломы

Причины, природа, виды, симптомы.

Переломом называется нарушение целости

кости. Наступают вследствие определенного

механического воздействия на кость.

Переломы делятся на закрытые (без

повреждения кожи) и открытые, при которых

имеется повреждение кожи в зоне перелома.

Переломы бывают разнообразной формы:

поперечные, косые, спиральные,продольные.

Для перелома характерны :

резкая боль, усиливающаяся при

любом движении и нагрузке на конечность,

изменение положения и формы конечности,

нарушении ее функции (невозможность пользоваться

конечностью), появление отечности и кровоподтека

в зоне перелома, укорочение конечности,

патологическая (ненормальная) подвижность

кости.

Первая помощь при переломе конечности.

Основными мероприятиями первой помощи

при переломах костей являются:

1). создание неподвижности костей в области

перелома;

2). проведение мер, направленных на борьбу

с шоком или на его предупреждение;

3). организация быстрейшей доставки пострадавшего

в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности костей

в области перелома — иммобилизация уменьшает

боль и является главным моментом в предупреждении

шока.

Иммобилизация конечности достигается

наложением транспортных шин или шин из

подручного твердого материала. Наложение

шины нужно проводить непосредственно

на месте происшествия и только после

этого транспортировать больного.

При открытом переломе перед иммобилизацией

конечности необходимо наложить асептическую

(стерильную) повязку. При кровотечении

из раны должны быть применены способы

временной остановки кровотечения (давящая

повязка, наложение жгута и др. ).

Иммобилизацию нижней конечности удобней

осуществлять с помощью транспортной

шины Дитерихса, верхне-лестничной шины

Крамера или пневматической шины. Если

транспортных шин нет, иммобилизацию ледует

проводить при помощи импровизированных

шин из любых подручных материалов.

При отсутствии подсобного материала

иммобилизацию следует провести путем

прибинтовывания поврежденной конечности

к здоровой части тела : верхней конечности

— к туловищу при помощи бинта или косынки,

нижней — к здоровой ноге.

При проведении транспортной иммобилизации

надо соблюдать следующие правила:

1).шины должны быть надежно закреплены

и хорошо фиксировать область перелома;

2).шину нельзя накладывать непосредственно

на обнаженную конечность, последнюю предварительно

надо обложить ватой или какой-нибудь

тканью;

3).создавая неподвижность в зоне перелома,

необходимо произвести фиксацию двух

суставов выше и ниже места перелома (например,

при переломе голени фиксируют голеностопный

и коленный сустав) в положении, удобном

для больного и для транспортировки;

4).при переломах бедра следует фиксировать

все суставы нижней конечности (коленный,

голеностопный тазобедренный).

Профилактика шока и других общих

явлений во многом обеспечивается

правильно произведенной фиксацией поврежденных

костей.

Переломы черепа и травмы мозгa.

Наибольшую опасность при ушибах

головы представляют повреждения

мозга. Выделяют повреждения мозга : сотрясение,

ушиб(контузия), и сдавливание.

Для травмы мозга характерны общемозговые

симптомы :

головокружение, головная боль, тошнота

и рвота.

Наиболее часто встречаются сотрясения

головного мозга. Основные симптомы : потеря

сознания (от нескольких минут до суток

и более) и ретроградная амнезия — пострадавший

не может вспомнить событий, которые предшествовали

травме. При ушибе и сдавливании мозга

появляются симптомы очагового поражения

: нарушения речи, чувствительности, движений

конечности, мимики и т. д.

Первая помощь при травмах черепа

и мозгa.

Первая помощь заключается в

создании покоя. Пострадавшему придают

горизонтальное положение. К голове

— пузырь со льдом или ткань, смоченную

холодной водой. Если пострадавший

без сознания, необходимо очистить полость

рта от слизи, рвотных масс, уложить его

в фиксированно-стабилизированное положение.

Транспортировку пострадавших с ранениями

головы, повреждениями костей черепа и

головного мозга следует осуществлять

на носилках в положении лежа на спине.

Перед транспортировкой пострадавших

с повреждением челюстей следует произвести

иммобилизацию челюстей : при переломах

нижней челюсти — путем наложения пращевидной

повязки, при переломах верхней — введением

между челюстями полоски фанеры или линейки

и фиксацией ее к голове.

Перелом позвоночника.

Перелом позвоночника — чрезвычайно

тяжелая травма. Признаком ее является

сильнейшая боль в спине при малейшем

движении.

Категорически запрещается пострадавшего

с подозрением на перелом позвоночника

сажать, ставить на ноги. Создать покой,

уложив его на ровную твердую поверхность

— деревянный щит, доски. Эти же предметы

используют для транспортной иммобилизации.

При отсутствии доски и бессознательном

состоянии пострадавшего транспортировка

наименее опасна на носилках в положении

лежа на животе.

Перелом костей таза.

Перелом костей таза — одна из наиболее

тяжелых костных травм, часто

сопровождается повреждением внутренних

органов и тяжелым шоком.

Первая помощь при переломе костей

таза.

Больного следует уложить на

ровную твердую поверхность, ноги согнуть

в коленных и тазобедренных суставах,

бедра несколько развести в стороны

(положение лягушки), под колени положить

тугой валик из подушки, одеяла, пальто,

сена и т. д. высотой 25-30 см.

III. Кровотечения

Переломы нередко сопровождаются

кровотечениями и травматическим шоком,

что делает их еще более неприятными

и опасными для жизни пострадавшего.

Первая

медицинская помощь при кровотечениях

и травматическом шоке.

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ.

Различают артериальное, венозное, капиллярное

и паренхиматозное кровотечение.

Артериальное

кровотечение — кровотечение из поврежденных

артерий. Изливающаяся кровь ярко-красного

цвета, выбрасывается сильной пульсирующей

струей.

Венозное

кровотечение возникает при повреждении

вен. Давление в венах значительно ниже,

чем в артериях, поэтому кровь вытекает

медленно, равномерной и неравномерной

струей. Кровь при таком кровотечении

темно-вишневого цвета.

Капиллярное

кровотечение возникает при повреждении

мельчайших кровеносных сосудов — капилляров.

Печень,

селезенка, почки и другие паренхиматозные

органы имеют очень развитую сеть артериальных,

венозных сосудов и капилляров.

Различают

кровотечения наружные и внутренние.

Наружные кровотечения характеризуются

поступлением крови непосредственно на

поверхность тела через рану кожи. При

внутренних кровотечениях кровь поступает

в какую-нибудь полость.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.

К способам временной остановки

кровотечения относятся:

- придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению к туловищу;

- прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей повязки;

- прижатие артерии на протяжении;

- остановка кровотечения фиксированием конечности в положении максимального сгибания или разгибания в суставе;

- круговое сдавливание конечности жгутом;

- остановка кровотечения наложением зажима на кровоточащий сосуд в ране.

Капиллярное кровотечение легко останавливается

наложением обычной повязки на рану.

При венозном кровотечении надежная

временная остановка кровотечения осуществляется

наложением давящей повязки. Артериальное

кровотечение из небольшой артерии можно

с успехом остановить при помощи давящей

повязки. Для экстренной остановки артериального

кровотечения широко применяется способ

прижатия артерий на протяжении. Прижать

артерию можно большим пальцем, ладонью,

кулаком. Прижатие артерий фиксацией конечности

в определенном положении применяют во

время транспортировки больного в стационар.

Надежно останавливает кровотечение из

артерий тугое круговое перетягивание

конечности, обеспечивающее пережатие

всех сосудов выше места ранения. Наиболее

легко это выполняется с помощью специального

резинового жгута. Наложение жгута показано

лишь при сильном кровотечении из артерий

конечности. Для предупреждения защемления

кожи под жгут подкладывают полотенце,

одежду раненого и т. д. Конечность несколько

поднимают вверх, жгут подводят под конечность,

растягивают и несколько раз обертывают

вокруг конечности до прекращения кровотечения.

Туры жгута должны ложиться рядом друг

с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим

должен быть первый тур, второй накладывают

с меньшим натяжением, а остальные — с минимальным.

Концы жгута фиксируют при помощи цепочки

и крючка поверх всех туров. Ткани должны

сдавливаться лишь до остановки кровотечения.

При правильно наложенном жгуте артериальное

кровотечение немедленно прекращается,

конечность бледнеет, пульсация сосудов

ниже наложенного жгута прекращается.

Жгут на конечности накладывается

не более чем на 1.5-2 ч. Если окончательная

остановка кровотечения по каким-либо

причинам затягивается, то необходимо

на 15-20 мин жгут снять (артериальное кровотечение

в этот период предупреждают пальцевым

прижатием артерии) и наложить вновь

несколько выше или ниже.

АРТЕРИЯ ПЕРЕЖИМАЕТСЯ В МЕСТЕ В Ы Ш

Е РАНЫ.

При отсутствии специального жгута круговое

перетягивание конечности может быть

осуществлено резиновой трубкой, ремнем,

платком, куском материи. Необходимо

помнить, что грубые жесткие предметы

могут легко вызвать повреждение нервов.

ОСТРОЕ МАЛОКРОВИЕ. Развивается

при значительной потере крови. Одномоментная

потеря крови (2-2.5 л) является смертельной.

Потеря 1-1.5 л крови очень опасна и проявляется

развитием тяжелой картины острого малокровия,

выражающегося нарушением кровообращения

и развитием кислородного голодания. Больной

жалуется на нарастающую слабость, головокружение,

шум в ушах, потемнение и мелькание мушек

в глазах, жажду, тошноту, рвоту. Кожные

покровы и видимые слизистые оболочки

становятся бледными, черты лица заостряются.

Больной заторможен, иногда, наоборот,

возбужден, дыхание частое, пульс слабого

наполнения или совсем не определяется,

артериальное давление низкое. В дальнейшем

в результате потери крови может наблюдаться

потеря сознания, обусловленная обескровливанием

мозга, исчезает пульс, не определятся

давление, появляются судороги. Если экстренно

не принять соответствующих мер, наступает

смерть.

Пострадавшего следует уложить на

ровную поверхность для предупреждения

анемизации головного мозга. При значительной

кровопотере, вызвавшей обморок, шок, больного

(раненого) укладывают в положение, при

котором голова находится ниже туловища.

Группы крови.

В крови могут находиться различные

белки (агглютиногены и агглютиннины),

комбинацией (наличием или отсутствием)

которых и образуются четыре группы крови.

Каждой группе дано условное обозначение: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV).

IV. Травматический шок

Наиболее часто шок возникает в результате

тяжелых обширных повреждений, сопровождающихся

кровопотерей. Предрасполагающими моментами

к развитию травматического шока являются

нервное и физическое переутомление, охлаждения,

радиационные поражения. Травматический

шок может возникнуть при повреждениях,

не сопровождающихся большим кровотечением,

особенно если травмированы наиболее

чувствительные, так называемые рефлексогенные

зоны (грудная полость, череп, брюшная

полость, промежность).

В течении травматического шока выделяют

две фазы.

Первая фаза эректильная — возникает

в момент травмы, резкое возбуждение

нервной системы. Вторая фаза – торпидная

(фаза торможения), угнетение деятельности

нервной системы, сердца, легких, печени,

почек. Вторая фаза шока подразделяется

на четыре степени :

Источник

Тема урока: Правила оказания ПМП при кровотечениях, переломах и ожогах.

Кровотечение — излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок. В зависимости от вида поврежденных сосудов, кровотечение бывает:

— артериальное — кровь ярко-красного цвета, выбрасывается пульсирующей струей, величина которой зависит от диаметра сосуда;

— венозное — кровь темно-вишневого цвета, изливается спокойно;

— капиллярное -наблюдается при неглубоких порезах кожи, ссадинах;

— смешанное — характеризуется признаками артериального и венозного кровотечений.

Различают также наружное и внутреннее кровотечения. Наружное происходит, когда острый предмет, например, нож или сломанная кость, прокалывает кожу и повреждает другие органы. Внутреннее кровотечение возникает при закрытой травме и при резком ударе, например, в случае автомобильной аварии, когда водителя бросает на рулевое колесо или когда человек падает с большой высоты.

Наружное кровотечение.

Данный вид кровотечения вызывается повреждением кровеносного сосуда с выходом крови на поверхность кожи. При повреждении крупных кровеносных сосудов, или когда кровь вытекает слишком быстро, не успевая свертываться, кровотечение может представлять угрозу для жизни. Первая медицинская помощь при кровотечении зависит от его характера и заключается во временной его остановке и доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Сильное артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в два этапа: вначале прижимают артерию выше места повреждения к кости, чтобы прекратить поступление крови к месту ранения, а затем накладывают стандартный или импровизированный жгут. Прижимать артерии к костным выступам лучше всего в определенных (наиболее удобных для этого) точках; именно в них хорошо прощупывается пульс.

Височную артерию прижимают большим пальцем впереди и чуть выше ушной раковины на виске.

Сонную артерию следует прижимать слева или справа на боковой поверхности шеи. Давление пальцами надо производить по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к позвоночнику.

Внимание! Прижимать сонную артерию допустимо только с одной стороны.

Подключичную артерию нужно прижимать в ямке над ключицей к первому ребру. Подмышечную артерию прижимают к головке плечевой кости по переднему краю роста волос в подмышечной впадине при кровотечении из раны в области плечевого сустава и надплечья.

Плечевую артерию прижимают к плечевой кости с внутренней стороны от двуглавой мышцы при кровотечении из ран средней и нижней трети плеча, предплечья и кисти.

Лучевую артерию прижимают к подлежащей кости в области запястья у большого пальца при кровотечении из ран кисти.

Бедренную артерию прижимают в области паховой складки в ее средней части при кровотечении из ран в области бедра. Прижатие производят в паховой области на середине расстояния между лобком и выступом подвздошной кости.

Подколенную артерию прижимают в области подколенной ямки при кровотечении из ран голени и стопы.

Артерии тыла стопы прижимают к подлежащей кости при кровотечении из раны на стопе.

Пальцевое прижатие дает возможность остановить кровотечение почти моментально. Но даже сильный человек не может проводить его более 10-15 мин, так как руки устают и прижатие ослабевает. В связи с этим такой прием важен главным образом потому, что он позволяет выиграть какое-то время для других способов остановки кровотечения.

При артериальных кровотечениях из сосудов верхних и нижних конечностей прижатие артерий можно осуществить иным способом: при кровотечении из артерии предплечья вложить пачку бинтов в локтевой сгиб и максимально согнуть руку в локтевом суставе; то же самое сделать для артерий голени и стопы — в подколенную область вложить две пачки бинтов, а ногу максимально согнуть в суставе.

После прижатия артерий следует наложить жгут. Его накладывают на одежду или специально подложенную под него ткань (полотенце, кусок марли, косынку). Жгут подводят под конечность выше места кровотечения и ближе к ране (не ближе 5-6 см), сильно растягивают и, не уменьшая натяжения, затягивают вокруг конечности и закрепляют концы. При правильном наложении жгута кровотечение прекращается, конечность ниже места наложения бледнеет, пульс на артерии исчезает. Под жгут подкладывают записку с указанием даты и времени (часы и минуты) его наложения. Конечность ниже места наложения жгута сохраняет жизнеспособность в течение 1,5-2 ч. Через 2 ч жгут необходимо снять, а через несколько минут наложить на другое место. При этом пострадавший потеряет некоторое количество крови. Поэтому следует принять меры для доставки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Ошибки при наложении жгута:

— слишком слабое затягивание вызывает сдавливание только вен, в результате чего артериальное кровотечение усиливается;

— слишком сильное затягивание, особенно на плече, приводит к повреждению нервных стволов и параличу конечности;

— наложение жгута непосредственно на кожу приводит, как правило, через 40-60 мин к сильным болям в месте его наложения.

При отсутствии жгута для остановки кровотечения используют ремень, платок, полоску прочной ткани. Ремень складывают в виде двойной петли, надевают на конечность и затягивают. Платок или другую ткань используют для наложения закрутки.

При внутреннем кровотечении кровь из поврежденной артерии, вены или капилляра не выходит за пределы кожною покрова. Незначительное внутреннее капиллярное кровотечение вызывает образование под кожей синяков и не является серьезным. Однако более глубокое артериальное или венозное кровотечение может привести к большой потери крови.

Внутреннее кровотечение.

Признаками внутреннего кровотечения являются: посинение кожи (образование синяка) в области повреждения; болезненность, опухание или отвердение мягких тканей; чувство волнения или беспокойства у пострадавшего; учащенный слабый пульс; частое дыхание; бледная или посиневшая кожа, прохладная или влажная на ощупь; тошнота и рвота; чувство неутолимой жажды; снижение уровня сознания; падение артериального давления.

При внутреннем кровотечении выполняют следующие рекомендации:

— прижать область кровотечения (приводит к его уменьшению или полной остановке);

— приподнять травмированную конечность (помогает уменьшить кровотечение);

— использовать холод (для облегчения боли и снятия припухлости); при использовании льда заверните его в марлю, полотенце или ткань прежде, чем прикладывать к поврежденной области; прикладывайте холод на 15 мин каждый час;

— осмотреть пострадавшего (с целью определения у него травм внутренних органов);

— вызвать «скорую помощь», если пострадавший жалуется на сильную боль или не может пошевелить конечностью, а также если вы, считаете, что полученная травма достаточно серьезна.

Наложение давящей повязки — еще один из простых и надежных способов остановки кровотечения, уменьшения боли и создания покоя поврежденной части тела. Повязку можно наложит на часть тела: голову, глаза, грудную клетку и живот, руку и ногу. Всего их насчитывается более двадцати пяти. Перед наложением повязки рану надо обработать перекисью водорода или марганцонков (2-3 крупинки тщательно растворить с такане желательно кипяченой воды). После этого на рану следует поместить стерильную салфетку или небольшой кусочек бинта. И только затем накладывать бинт.

Во всех случаях поверхностных ранений верхних или нижних конечностей одним из возможных способов венозного кровотечения является придание возвышенного положения конечности. Это делается довольно просто. Поврежденную руку поднимают вверх немного выше головы. Под поврежденную ногу подкладывают небольшой валик, свернутый из какой-либо материи (можно использовать сумку, рюкзак, одеяло, подушку, охапку сена). Нога должна быть выше грудной клетки. При этом человеку следует лежать на спине.

Внимание! Для уменьшения риска передачи заболеваний в случаях оказания помощи при кровотечениях надо выполнять следующие правила предосторожности:

— между вашей рукой и раной положите марлевую салфетку или другую чистую и сухую ткань, или используйте руку пострадавшего; в качестве защиты можно также использовать целлофановую обертку, резиновые или одноразовые перчатки;

— непосредственно после оказания первой помощи тщательно вымойте руки с мылом, даже если они были в перчатках; не мойте руки вблизи пищевых продуктов;

— избегайте принимать пищу или пить во время оказания помощи; после этого тщательно вымойте руки

Правила и приемы наложения повязок на раны

Повязка состоит из двух частей: внутренней, соприкасающейся с раной и наружной, закрепляющей и удерживающей повязку на ране. Внутренняя часть повязки должна быть стерильной. Процесс наложения повязки на рану называется перевязкой.

В качестве перевязочного материала применяются марля, вата белая и серая, лигнин, косынки. Перевязочный материал должен быть гигроскопичным, хорошо впитывать из раны кровь и гной, быстро высыхать после стирки, легко стерилизоваться. Из марли производятся: пакеты перевязочные медицинские, бинты стерильные и не стерильные различных размеров, салфетки и повязки стерильные большие и малые. При наложении повязок необходимо стремиться не вызывать излишней боли.

Общие правила наложения повязок таковы:

— при наложении повязки необходимо стоять липом к пострадавшему, чтобы видеть его состояние; если повязка очень тугая, надо ослабить ее или прекратить бинтование;

— фиксируемая бинтом часть тела (чаще всего это рука или нога) должна занимать удобное положение, так как при этом мышцы расслаблены и боль во время бинтования будет меньше;

— головку бинта надо держать в правой руке, а начало в левой; бинтуют слева направо (по отношению к бинтующему) и снизу вверх:

— головка бинта должна как бы катиться по бинтуемой поверхности, не удаляясь от нее далеко;

— любую повязку начинают с фиксирующих ходов, т. е. первый оборот (тур) надо обязательно закрепить, загнув кончик бинта и зафиксировав его вторым туром;

— последующий тур бинта накладывают на половину предыдущего, благодаря чему получается двойной слой повязки;

— повязку необходимо делать двумя руками одновременно (правая рука раскатывает головку бинта, левая поправляет бинт, разрывает затяжки);

— начинают и заканчивают повязку на узкой части тела; завязывают на некотором расстоянии от повреждения, т.е. на здоровом, неповрежденном месте;

— после наложения плоского бинта накладывают трубчатый соответствующего номера;

— при значительном повреждении верхней конечности ее необходимо подвязать на косынке.

Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных и местных условий снимают или разрезают. Сначала снимают одежду со здоровой стороны, затем — с пораженной. В холодное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных случаях у пораженных в тяжелом состоянии одежду в области раны разрезают. Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду, ее надо осторожно обстричь ножницами и затем наложить повязку. Надевают снятую одежду в обратном порядке, т. е. сначала на пораженную, а затем на здоровую сторону.

Повязку накладывают при ранениях, ушибах, растяжениях, разрывах, переломах костей, вывихах. Существует несколько разновидностей повязок на различные участки тела человека: на голову, грудную клетку, живот и таз, руку и ногу. Особый вид повязки используют при ранении грудной клетки, когда оно проникает внутрь нее. Эта повязка очень плотная, и накладывают ее так, чтобы воздух при вдохе не попадал через рану в грудную клетку. При растяжении связок, заболевании вен применяют эластичные повязки. Они дают возможность обеспечить не только фиксацию поврежденной части тела, но и некоторую мягкость (подвижность).

Отдельно остановимся на индивидуальном перевязочном пакете. Он изготовлен из марлевого бинта шириной 9 см и одной или двух подушечек, заполненных ватой. Размер подушечек 15×15 см. Одна подушечка пришита у начала бинта, другую можно передвигать вдоль бинта на нужное расстояние. Индивидуальный перевязочный пакет с двумя головками используют, когда человек получает сквозное ранение. Одну подушечку прикладывают на входе раны, а другую — на выходе. Затем их фиксируют бинтом при помощи нескольких туров вокруг тела.

Первая медицинская помощь при переломах

Перелом — внезапное нарушение целостности кости. Переломы бывают открытыми и закрытыми.

Для перелома характерны резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, нарушение ее функций, изменение положения и формы конечности, появление отечности и кровоподтека, укорочение и патологическая подвижность кости (появляется подвижность в необычном месте).

Обнаружить перелом можно при наружном осмотре поврежден-

ной части тела. При необходимости прощупывают место перелома; почти всегда удается обнаружить неровности кости, острые края обломков и характерный хруст при легком надавливании. Ощупывать, особенно для определения подвижности кости вне области сустава, нужно осторожно, двумя руками, стараясь не причинить дополнительной боли и травмы пострадавшему.

Открытые переломы — это переломы, при которых имеется рана в зоне перелома, и область перелома сообщается с внешней средой.

Они могут представлять собой опасность для жизни вследствие развития шока, кровопотери, инфицирования.

Внимание! При открытых переломах транспортирование пострадавшего в лечебное учреждение проводится на носилках в положении лежа на спине.

Закрытые переломы – это переломы, при которых отсутствует рана в зоне перелома.

Характерными внешними признаками закрытых переломов являются нарушение прямолинейности и появление «ступеньки» в месте перелома. Отмечаются ненормальная подвижность, боль, хруст отломков, припухлость.

В оказании помощи при переломах и повреждениях составов главное — надежная и своевременная иммобилизация поврежденной части тела. Иммобилизацией достигается неподвижность поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает усиление травматического шока, устраняет опасность дополнительного повреждения и снижается возможность инфекционных осложнений. Временная иммобилизация проводится, как правило, с помощью различного рода шин и подручных материалов.

При отсутствии стандартных шин можно использовать подручные средства: доски, палки, фанеру, картон, свернутые журналы, весла, зонтики и другие предметы. В исключительных случаях допускается транспортная иммобилизация путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней – к туловищу, нижней – к здоровой ноге.

Основными принципами транспортной иммобилизации являются:

— шина обязательно должна захватывать два (выше и ниже перелома), а иногда и три сустава (при переломах бедра, плеча);

— при иммобилизации конечности необходимо по возможности придать ей физиологическое положение, а если это невозможно, то такое положение, при котором конечность меньше всего травмируется;

— при открытых переломах вправление отломков не производят; накладывают стерильную повязку на место повреждения и конечность фиксируют в том положении, в каком она находится в момент повреждения;

— при закрытых переломах снимать одежду с пострадавшего не нужно;

— нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело, под нее необходимо подложить мягкую прокладку (вата, полотенце);

— во время перекладывания больного с носилок поврежденную конечность должен поддерживать помощник.

4 вопрос. Первая помощь при химических и термических ожогах.

Одной из наиболее часто случающихся разновидностей травматических повреждений являются ожоги. Они возникают вследствие попадания на тело горячей жидкости, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В зависимости от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги разной степени.

— ожоги первой степени — это повреждения рогового слоя клеток кожи, которые проявляются покраснением обожженных участков кожи, незначительным отеком и жгучими болями, довольно быстро проходящими.

— ожоги второй степени — полностью повреждается роговой слой кожи. Обожженная кожа — интенсивно-красного цвета, появляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, ощущается резкая боль.

— ожоги третьей степени образуются при повреждении более глубоких слоев кожи. На коже помимо пузырей образуются корочки — струпья

— ожоги четвертой степени — обугливание кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей вплоть до костей.

Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления, зависят от происхождения ожога и его степени, площади обожженной поверхности, особенностей оказания первой помощи пострадавшему и многих других обстоятельств. Наиболее тяжело протекают ожоги, вызванные пламенем, так как температура пламени на