Костная крепитация при переломе

- Медицинская энциклопедия

I

Крепитация (crepitatio; лат. crepitare скрипеть, хрустеть)

потрескивание или похрустывание, выявляемое путем аускультации либо пальпации. Различают альвеолярную, подкожную и костную крепитацию.

Альвеолярная крепитация определяется аускультативно как патологический дыхательный шум в легких, напоминающий звук трения волос между пальцами; является специфическим симптомом острой, как правило крупозной, пневмонии (см. Дыхательные шумы).

Подкожная крепитация — пальпаторный или пальпаторно-аускультативный феномен: ощущение хруста при пальпации (или выслушивание треска при надавливании мембранной частью головки фонендоскопа) участков тела, в подкожной клетчатке которых имеются скопления пузырьков свободного газа. Хорошо выявляется путем попеременного глубокого надавливания на кожу близко расположенными подушечками указательного и среднего пальцев. Подкожная К. определяется при анаэробной инфекции (Анаэробная инфекция) и подкожной эмфиземе (Эмфизема) вследствие ранений, спонтанных разрывов воздухсодержащих полых органов, а также при введении газа в различные области тела с лечебной целью.

От подкожной следует отличать своеобразную сухожильную К. — ощущение похрустывания (скрипа) при пальпации области припухлости кожи над пораженным сухожилием при остром асептическом Тендовагините (так называемый крепитирующий тендовагинит).

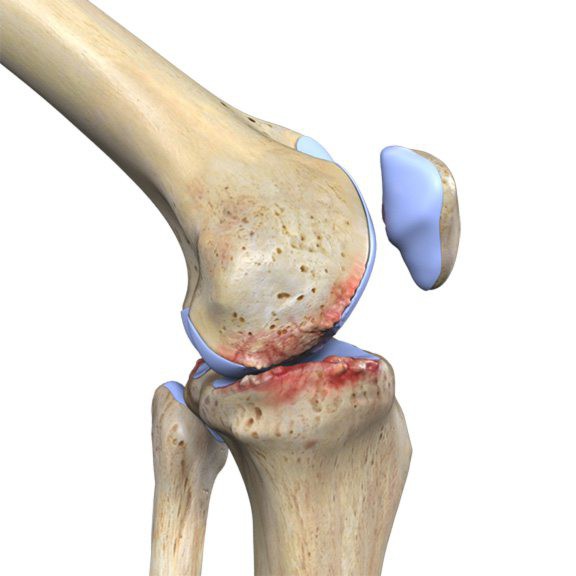

Костная крепитация — хруст, возникающий от взаимного трения соприкасающихся костных отломков; выявляется, как и при подкожной К., пальпаторно и аускультативно. Является специфическим симптомом перелома кости, используется для диагностики переломов при обследовании пострадавшего на месте (до рентгенологического исследования). При сложных травмах (например, сочетание перелома ребер с разрывом легочной ткани) возможно одновременное появление костной и подкожной крепитации.

II

Крепитация (crepitatio; лат. crepito скрипеть, хрустеть)

ощущение похрустывания или потрескивания, возникающее при пальпации или аускультации.

Крепитация газовая (с. gasea; син. К. подкожная) — К. при пальпации мягких тканей или при надавливании на них головкой фонендоскопа, наблюдаемая при подкожной эмфиземе.

Крепитация костная (с. ossea) — К. при ощупывании области перелома в ранние сроки после травмы, обусловленная взаимным трением костных отломков.

Крепитация подкожная (с. subcutanea) — см. Крепитация газовая.

Крепитация пупка (с. umbilici) — К. под кожей в области пупка при прободении желудка или кишечника у больного с пупочной грыжей.

Крепитация сухожильная (с. tendinea) — К. в области синовиальных влагалищ сухожилий, возникающая при движении; симптом фибринозного тендовагинита.

Источник:

Медицинская энциклопедия

на Gufo.me

Значения в других словарях

- крепитация —

сущ., кол-во синонимов: 5 звук 90 симптом 10 треск 17 хрип 12 шум 96

Словарь синонимов русского языка - крепитация —

орф. крепитация, -и

Орфографический словарь Лопатина - крепитация —

[< лат. crepitare скрипеть, хрустеть] – особого рода звук в виде хруста, наблюдаемый в лёгких при некоторых болезненных процессах, а также при трении друг о друга костных обломков в местах переломов или в суставах при отложении в них солей и т.п.

Большой словарь иностранных слов - крепитация —

КРЕПИТАЦИЯ (от лат. crepito — скриплю, трещу), звук или ощущение скрипа или треска при некоторых болезнях, воспринимаемые при пальпации или аускультации. Различают К. костную, фибринозную, газовую и воздушную. Костная К. наблюдается при переломах костей.

Ветеринарный энциклопедический словарь - крепитация —

Крепитация, крепитации, крепитации, крепитаций, крепитации, крепитациям, крепитацию, крепитации, крепитацией, крепитациею, крепитациями, крепитации, крепитациях

Грамматический словарь Зализняка - крепитация —

КРЕПИТАЦИЯ и, ж. crépitation f. <�лат. crepitare скрипеть, хрустеть.. В медицине — особого рода шумы, слышимые в легких. Они походят на шум, замечаемый при трении волос между пальцами или при растрескивании соли на огне. Павленков 1911.

Словарь галлицизмов русского языка

Источник

В медицине есть множество разных терминов, которые понятны лишь докторам. Если же их слышит человек, не имеющий отношения к врачебному делу, он не понимает, о чем идет речь. Одним из наиболее часто встречающихся понятий является «крепитация». Это слово можно услышать от множества врачей во время проверки. Что такое крепитация? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Крепитация: описание и виды симптома

Сам термин в медицинской сфере обозначает хрустящий характерный звук, выявляемый при пальпации (прощупывании) либо аускультации (прослушивании).

Существует несколько видов крепитации:

- Костная. Хрустящий звук появляется вследствие трения друг о друга костных отломков, которые соприкасаются. Такой вид выявляют путем выслушивания и прощупывания, а также в качестве специфического симптома при переломе кости. Может служить для диагностирования переломов в момент первого обследования пострадавшего.

- Подкожная крепитация. Это симптом, возникающий при выслушивании или пальпации в те моменты, когда происходит надавливание головки с мембраной на участки тела, имеющие в подкожной клетчатке скопления газовых пузырьков. Симптом характерен для подкожной эмфиземы или анаэробной инфекции.

- Альвеолярная крепитация. Это симптом, определяемый при прослушивании легких. Он напоминает звук, возникающий при трении волос, которые зажаты между пальцев. Данный специфический симптом возникает при острой пневмонии. Им сопровождаются этапы появления и рассасывания экссудата в альвеолах. Выслушивается альвеолярная крепитация как серия щелчков в высшей фазе вдоха.

Можно также выделить своеобразную сухожильную крепитацию, возникающую при прощупывании припухлости в месте сухожилия, которое поражено тендовагинитом.

Во время движения в суставах также может возникать звук хруста. Суставная крепитация – это характерный симптом остеоартрита. Еще это заболевание называют остеоартрозом. При нем поражается хрящевая ткань поверхностей суставов, а лечение занимает очень много времени.

Крепитация: причины возникновения симптома

Основная причина – это трение тканей в организме, выходящее за пределы нормы.

Альвеолярная крепитация возникает вследствие «разлипания» в моменты вдоха альвеолярных стенок, которые склеились при выдохе по причине наличия в альвеолах транссудата, экссудата либо крови. Такой тип крепитации выслушивается в следующих случаях:

- На 1-й и 3-й стадиях крупозной пневмонии.

- В случае инфаркта легкого.

- При застойных явлениях в легких.

Также симптом может выслушиваться в легких при альвеолярных поражениях, которые вызваны системными заболеваниями.

Подкожный тип крепитации обнаруживается при:

- При подкожной эмфиземе.

- Наличии анаэробных возбудителей.

Также можно выявить данный тип при введении газа в различные части тела с целью диагностики или лечения.

Крепитация, возникающая в суставах, наблюдается:

- При ревматоидном артрите.

- Остеоартрите.

- Дисфункции наколенника.

Симптомы крепитации

Если присутствует хруст, вполне возможно, что это симптом заболевания, которое может угрожать жизни человека. Самостоятельно выявить крепитацию очень трудно. Другие симптомы, которые сопровождают ее, зависят от причин возникновения и места локализации.

Крепитация в легких может сопровождаться синюшностью кожи и губ, учащенным дыханием, одышкой и кашлем, тошнотой или рвотой, ощущением давления или болью в груди.

Также возможны следующие симптомы, в зависимости от заболевания:

- Жидкий стул.

- Потливость.

- Кровохарканье.

- Затруднение дыхания.

- Потеря сознания.

Главный симптом подкожной крепитации – наличие припухлости подкожной клетчатки.

Крепитация костных отломков может сопровождаться нарушением функций, болью в травмированной области, отеками и гематомой, которые могут появиться позже.

Суставная крепитация сопровождается болью в нездоровых суставах, которая усиливается при нагрузках, отечностью, плохой подвижностью. Также возможно местное повышение температуры и покраснение кожи.

Диагностика

Наиболее часто симптом в легких выслушивают. Звук может напоминать хрипы и хруст, которые меняют свой калибр в моменты кашля.

Также крепитация может проявлять себя как шум, возникающий при трении плевры, которая воспалилась. Шум может иметь большую длительность и слышаться как при вдохе, так и при выдохе.

Костный симптом выявляется путем ощупывания места перелома, а звук часто слышен даже на расстоянии.

Подкожная крепитация диагностируется также путем пальпации.

Суставная определяется при ощупывании больного сустава. При этом учитываются жалобы больного. Причина устанавливается с помощью рентгенологического исследования.

Лечение крепитации

Так как это симптом, а не заболевание, лечение его невозможно. А устранить крепитацию получится только в случае лечения той патологии, которая ее вызвала. В зависимости от основного заболевания только врач может назначить правильное лечение, в результате которого исчезнет и симптом.

Источник

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости с повреждением окружающих мягких тканей. Это частая патология, составляющая приблизительно 6-7% от всех закрытых травм. Наиболее распространены переломы костей стопы — 23,5% и костей предплечья — 11,5% случаев (по Крупко И. Л.) Открытые переломы в мирное время встречаются менее чем в 10% случаев от всех переломов.

Симптомы переломов

- Абсолютные симптомы (достоверные признаки). Характерны только для переломов. Специально проверяются только врачом и после обезболивания! Зачастую эти признаки ощущает сам пострадавший.

- Патологическая подвижность – подвижность конечности, в норме не характерная для этой зоны.

- Костная крепитация – звук и ощущение по типу хруста снега, вызываемые трением костных отломков друг о друга.

- Видимые костные отломки (при открытом переломе).

- Относительные симптомы (вероятные признаки). Встречаются не только при переломах, но и при других повреждениях (например, вывихах, повреждениях связок):

- боль;

- нарушение функции конечности;

- отёк мягких тканей;

- гематома;

- изменение формы конечности.

Классификации переломов

По причине возникновения

1. Травматические – возникающие под действием травмирующего фактора. Структура кости и её механическая прочность, как правило, нормальная. Сила травмирующего фактора высокая.

2. Патологические – возникающие спонтанно или под действием крайне малой силы травмирующего фактора (чихание, смена положения тела, подъём нетяжёлого предмета).

Причина – в изменении структуры костной ткани и снижении механической прочности кости (остеопороз, метастазы злокачественных опухолей, костный туберкулёз).

По виду смещения костных отломков

- Без смещения.

- Со смещением:

- по длине;

- по ширине;

- по периферии;

- под углом;

- с расхождением отломков;

- сколоченные переломы.

По отношению к окружающим кожным покровам:

- закрытые;

- открытые.

По линии перелома:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- вколоченные;

- отрывные.

Диагностика

Диагностику и лечение осуществляет врач-травматолог, реже хирург. Основным диагностическим методом является рентгенография в двух проекциях – прямой и боковой. Для некоторых видов переломов применяют специальные проекции (например, подвздошную и запирательную при переломе вертлужной впадины). Более информативным (и дорогостоящим) методом является рентгеновская компьютерная томография (РКТ), позволяющая получить объёмное 3D-изображение повреждённого сегмента. Для дополнительной диагностики повреждения мягких тканей используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), реже – ангиографию, электронейромиографию.

Лечение переломов костей

Основные принципы лечения переломов – сохранение жизни пациента, устранение анатомических нарушений, препятствующих деятельности жизненно важных органов, восстановление анатомии и функции повреждённых конечностей.

Для лечения закрытых переломов применяют иммобилизацию – обездвиживание повреждённого сегмента при помощи гипсовых повязок, пластиковых лонгет или жёстких ортезов. При смещении костных отломков накладывают скелетное вытяжение (длительное сопоставление отломков при помощи системы грузов). Многие переломы требуют хирургического вмешательства. Его преимуществами являются качественное сопоставление и надёжная фиксация отломков, возможность ранней активизации пациента, сокращение времени пребывания в стационаре и сроков временной нетрудоспособности. К нему относятся остеосинтез – соединение костных отломков пластинами, штифтами, винтами, и эндопротезирование – полная или частичная замена сустава («золотой стандарт» при переломах шейки бедренной кости у пожилых).

Медикаментозное лечение направлено на снятие боли и предотвращение развития осложнений. Для обезболивания применяют наркотические препараты (только в стационаре — при тяжёлых травмах и угрозе развития травматического шока), нестероидные противовоспалительные (НПВС). Среди последних предпочтительнее препараты с преобладающей обезболивающей активностью – анальгин, кеторол, кетонал. Для профилактики тромбообразования (при переломах костей нижних конечностей, а также у лежачих больных) назначаются антикоагулянты (препятствующие свёртыванию крови) – инъекционные производные гепарина (гепарин, фраксипарин, эноксапарин) и современные таблетированные средства – прадакса, ксарелто, а также антиагреганты (улучшающие текучесть крови) – аспирин, клопидогрел, трентал. При открытых переломах обязательна профилактика инфекционных осложнений. Для этого используют антибиотики (чаще цефалоспорины – цефтриаксон, цефотаксим) и антибактериальные препараты (офлоксацин. пефлоксацин, метронидазол).

Физиолечение применяется в остром периоде для снижения травматического отёка и болевого синдрома, а в фазе реабилитации – для улучшения кровообращения в зоне перелома и созревания костной мозоли.

В остром периоде наиболее эффективна магнитотерапия. Применять её можно даже через гипсовую повязку, которая не является преградой для магнитного поля. При снятии отёка наступает хороший обезболивающий эффект, уменьшается сдавление мягких тканей, снижается вероятность развития пузырей на коже, которые являются противопоказанием к хирургическому лечению.

Криотерапия является хорошим дополнением к магнитному полю, однако возможна к применению только на свободные от иммобилизующих повязок области. Местное снижение температуры снижает чувствительность болевых рецепторов, сужает кровеносные сосуды, уменьшая отёк.

В период реабилитации арсенал физиотерапевтических методов более разнообразен. Кроме описанных выше методов применяют ультразвуковую терапию (фонофорез) с гидрокортизоновой мазью для обезболивания и размягчения тканей после иммобилизации. Электромиостимуляция направлена на восстановление утраченного объёма мышц.

Лазеротерапия расширяет кровеносные сосуды над зоной перелома, способствуя созреванию костной мозоли. Ударно-волновая терапия уничтожает болевые точки и нежизнеспособные клетки, способствуя регенерации тканей, улучшает формирование костной мозоли.

Профилактика

Профилактикой переломов костей является ношение обуви на нескользкой подошве, соблюдение правил дорожного движения, регулярные занятия физической культурой для улучшения координации движений, внимательное отношение к своему здоровью. Отдельно следует упомянуть необходимость проведения денситометрии (исследования минеральной плотности костной ткани) у людей старше 50 лет, особенно у женщин.

Задать вопрос врачу

Остались вопросы по теме «Симптомы и лечение переломов костей»?

Задайте их врачу и получите бесплатную консультацию.

Источник

КРЕПИТАЦИЯ (crepitatio; лат. crepitare скрипеть, хрустеть) — патологический феномен, выявляемый выслушиванием или ощупыванием, весьма сходный с потрескиванием или мелким хрустом.

Различают К. альвеолярную, подкожную и костную.

Альвеолярная К. относится к высокочастотным патол, дыхательным шумам (см.). Напоминает звук, возникающий при разминании пальцами пучка волос около уха.

Для выслушивания альвеолярной К. (см. Аускультация) необходимо плотно прижимать к коже фонендоскоп, что уменьшает слышимость низкочастотных звуков и предотвращает появление посторонних шумов от взаимодействия кожи с мембраной прибора. Волосы на грудной клетке в местах выслушивания смачивают водой или смазывают жиром, т. к. трение сухих волос может имитировать К.

К. слышна лучше или исключительно на высоте вдоха (часто только на высоте глубокого вдоха); образуется от разлипания или расправления увлажненных более, чем обычно, стенок альвеол и проявляется как короткая звуковая «вспышка» или «взрыв».

К. имеет постоянный состав и однородный калибр звуков, неизменяющийся в процессе дыхания или после кашля. Иногда трудно отличить К. от мелкопузырчатых влажных хрипов (см.), возникающих в бронхиолах и мельчайших бронхах. В отличие от К., хрипы часто неоднородны по калибру (возникают в бронхах разного диаметра), выслушиваются с самого начала вдоха, иногда и в фазу выдоха, более продолжительны по звучанию и нередко изменяются по количеству и калибру после кашля. Шум трения плевры нередко напоминает К., но он обычно более грубый по тембру, отличается большей продолжительностью, слышимостью в обеих фазах дыхания и как бы близким звучанием (шум выслушивается как бы непосредственно под мембраной фонендоскопа).

Наиболее часто альвеолярная К. является признаком острой пневмонии, сопровождая фазы появления и рассасывания экссудата. При острой пневмонии с разновременным воспалением отдельных участков легочной паренхимы К. может выслушиваться в течение нескольких дней. При крупозной пневмонии она выслушивается только в начале болезни — crepitatio indux, исчезает в фазу опеченения пораженной доли и вновь (не всегда) появляется в стадии разрешения пневмонии, когда экссудат рассасывается,— crepitatio redux (см. Пневмония). К. может выслушиваться длительно у больных с затяжными альвеолитами (напр., при коллагенозах). Появление К. у больных с тромбоэмболией ветвей легочной артерии обычно свидетельствует о начале «инфарктной» пневмонии. Изредка К. можно выслушать в самом начале развития отека легких (см.), в аускультативных признаках к-рого доминируют влажные хрипы.

Сходными с К. по механизму образования являются хрипы, выслушиваемые при глубоком дыхании над ателектазированными участками легких у ослабленных, долго лежащих, особенно пожилых, людей. В отличие от истинной К., хрипы от расправления ателектазированных участков легких исчезают после нескольких глубоких вдохов.

Подкожная крепитация — пальпаторный или пальпаторно-аускультативный феномен: ощущение хруста и потрескивания при пальпации (или при надавливании головкой фонендоскопа) участков тела, содержащих в подкожной клетчатке скопления пузырьков свободного газа. Наблюдается при анаэробной инфекции (см.), подкожной эмфиземе (см.) вследствие ранений, спонтанных разрывов полых органов, а также при введении воздуха в различные области тела с леч. целью.

Костная крепитация — ощущение или звук хруста от взаимного трения отломков кости в области перелома (см.) выявляется пальпаторно и аускультативно.

К. наблюдается также при крепитирующем тендовагините (см.).

Библиография: См. библиогр, к ст. Дыхательные шумы.

В. П. Жмуркин.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник