Коррекция альвеолярного перелома

Альвеолярный отросток представляет собой анатомическую часть челюсти. Такие образования встречаются как на верхней, так и на нижней челюсти. Внешний вид альвеолярного отростка напоминает губку. Высота его может быть различной, что зависит от наследственных факторов, возраста, перенесенных заболеваний зубов.

Строение

В состав альвеолярного отростка входят следующие элементы:

- Наружная стенка, которая включает в себя щеки и губы.

- Внутренняя, включающая язык, челюсть, зубы.

- Пространство между обеими стенками заполнено зубными лунками, из которых растут зубы. Интересно, что альвеолы появляются вместе с ростом зуба и полностью исчезают после его выпадения. Они являются частью челюсти, а сверху покрываются кортикальным слоем. На снимке рентгена он представляет собой плотную линию, которая отличается от губчатой ткани.

Патология отростка

Коррекция альвеолярного отростка может понадобиться в том случае, если эта часть челюсти подверглась патологическим изменениям. Среди них можно выделить следующие:

- Атрофия. Происходит она по различным причинам. Если врач определил атрофию, то перед коррекцией он должен выполнить еще и альвеолопластику, методы которой могут быть разнообразными. Необходимость такого процесса заключается в увеличении количества костной ткани в месте, где в дальнейшем будет проведена операция. При атрофии необходима имплантация.

- Неправильное развитие. У некоторых пациентов врачи наблюдают слишком большие альвеолярные отростки. В таком случае их размер уменьшается только в процессе хирургического вмешательства.

- Переломы альвеолярного отростка. Они могут быть полными, частичными и оскольчатыми. Нередко такое явление сопряжено с переломом зубов. Симптомами недуга являются кровотечение, опухание пораженной области, отекание щеки, невыносимая боль.

Заболевания

Альвеолярный отросток подвергается разнообразным заболеваниям, в результате чего и может потребоваться его коррекция. Рассмотрим болезни, при которых врач может назначить имплантацию:

- Частичное разрушение отростка.

- Дефекты, появившиеся в результате различных травм. Кроме того, они могут стать следствием удаления опухоли, если у пациента она когда-то была.

Как выполняется коррекция?

Коррекция осуществляется в случае, когда альвеолярный отросток был деформирован. Происходит она как на нижней, так и на верхней челюсти. Делают ее с помощью альвеопластики или других методов.

В некоторых случаях отросток является бугристым узким и неровным. При этом используемый биоматериал размещается одновременно по костной поверхности и над ней. За счет этого врач может придать кости необходимую форму. Во время коррекции может также понадобиться рассечение надкостницы и надрезание слизистой оболочки отростка. После этого врач подготавливает кость (придает ей нужную форму), а затем ставит используемый для имплантации материал. Края надкостницы сшиваются, чтобы получилась более правильная форма. Вся процедура осуществляется под местным наркозом. Кроме того, доктор может удалить излишки, тяжи, нависающие края. Реконструкция произойдет без осложнений, если до и после операции больной будет придерживаться всех рекомендаций своего лечащего врача.

Способы альвеолопластики

Челюсть человека – это часть тела, которую довольно тяжело оперировать. Ведь для благоприятного результата необходимо максимально расширить рот пациента, поэтому в процессе работы могут возникнуть некоторые затруднения. Альвеолопластика происходит под действием анестезии, поскольку этот процесс является довольно болезненным. Всего есть четыре способа осуществления процедуры:

- Выполнение коррекции внутри кости. Однако врач не может сразу приступить к пластике, поскольку сначала он должен сделать вертикальную остеотомию, а также транспозицию костных стенок.

- Осуществление реконструкции путем разрезания гребня отростка.

- Также пластика может происходить на поверхности костного ската. Делается она внакладку.

- Остеотомия. Ее выполняет врач-хирург путем надломления стенки. Полученное пространство в результате операции заполняется специальным биоматериалом.

Таким образом, все четыре метода осуществляются по-разному. Однако их общей целью является увеличение костной ткани в той части челюсти, где в дальнейшем будет происходить хирургическое лечение.

Что такое аугментация и для чего она необходима?

Аугментация – это способ наращивания кости челюсти. В первую очередь происходит наращение высоты деформированной нижней части. Это происходит за счет костных блоков, а также имплантации искусственной кости. Такой метод применим в тех случаях, когда пациент потерял зубы, что привело к рассасыванию кости.

Процесс выполняется в несколько этапов. Сначала хирург должен обеспечить доступ для костной лунки зуба, который был потерян. Она наполняется специальным препаратом искусственной кости. После этого врач зашивает рану. Интеграция костной ткани может происходить от одного до нескольких месяцев. Все это время пациент должен находиться под строгим наблюдением врача. Если появятся какие-то осложнения, может потребоваться еще одна операция. Если костная ткань обладает высотой меньше 10 мм, то во время имплантации нерв, который располагается в нижней лунке, может немного атрофироваться. Чтобы этого не случилось, врач должен выполнить его транспозицию.

Что происходит после коррекции?

После того как произошла коррекция альвеолярного отростка, не рекомендуется перегружать челюсть человека. Всю первую неделю после операции необходимо ездить к своему лечащему врачу, который будет накладывать парадонтологическую повязку. Спустя некоторое время накладывается каппа. Имплантация зубов может быть осуществлена не менее чем через полгода после пластики.

Таким образом, коррекция альвеолярного отростка – это неизбежная процедура, если появилась необходимость имплантации зубов. Процесс происходит достаточно быстро под местной анестезией. Но чтобы не возникло осложнений, пациент должен находиться некоторое время под наблюдением врача.

Источник

ГЛАВА IV ПЕРЕЛОМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА.

1. Особенности анатомического строения альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей во многом определяет частоту и локализацию их перелома.

Альвеолярный

отросток верхней челюсти представляет собой изогнутую костную

структуру. Он является продолжением тела верхней челюсти книзу и имеет

вестибулярную, небную поверхности и край, на котором расположены восемь

альвеол. Альвеолярный отросток состоит из губчатого вещества,

заключенного между наружной и внутренней пластинками компактного

вещества. Луночки отделены друг от друга костными межальвеолярными

перегородками. По бокам они выстланы твердой пластинкой, которая в

области дна прилежит к губчатому веществу альвеолярного отростка, а в

краевой части сливается с наружной вестибулярной и внутренней оральной

компактными пластинками альвеолярного отростка. Твердая пластинка

содержит фиброзные волокна, которые принимают участие в фиксации зуба в

лунке. Луночка клыка является самой глубокой, достигая 18 мм.

Межлуночковые

и межкорневые перегородки состоят из губчатого вещества, покрытого

твердой пластинкой. Губчатое вещество составляет 2/3, а компактное — 1/3

общего объема костной ткани альвеолярного отростка. Наружная компактная

пластинка тоньше внутренней, особенно в области передних зубов.

Альвеолярная

часть нижней челюсти также содержит по восемь луночек с каждой стороны.

Анатомические обозначения их составляющих не отличаются от таковых для

верхней челюсти. Луночки резцов сдавлены с боков, а дно их расположено

ближе к губной компактной пластинке. Поэтому в области этих зубов

язычная стенка луночек толще, чем губная. Такое же соотношение

сохраняется и в области луночек клыков и премоляров. Наиболее глубокой

является луночка клыка и второго премоляра. Стенки луночек в области

клыков и премоляров толще, чем в области резцов. Эта разница в области

моляров выражена еще больше, особенно у второго большого коренного зуба.

Толщина язычной и щечной стенок практически одинаковая. Стенки луночек

моляров утолщены за счет косой и челюстно-подъязычной линий.

Следует

обратить внимание, что общая толщина компактных пластинок и губчатого

вещества в области основания тела нижней челюсти меньше, чем в

альвеолярной части. Толщина наружной компактной пластинки альвеолярной

части больше, чем внутренней.

Изолированный перелом альвеолярного отростка возникает вследствие перегиба или сдвига в месте приложения силы.

Наибольшее

распространение получила классификация переломов альвеолярного

отростка, предложенная К.С. Ядровой, согласно которой выделяют следующие

виды переломов:

1. Частичный — линия

перелома проходит через наружную часть альвеолярного отростка. При этом

возникает перелом наружной компактной пластинки в пределах лунок

нескольких зубов и части межзубных перегородок.

2. Неполный —

линия перелома в виде трещины проходит через всю толщу альвеолярного

отростка, захватывая наружную и внутреннюю компактные пластики, губчатое

вещество. Смещения отломков не происходит.

3. Полный — две вертикальные линии перелома объединены одной горизонтальной и проходят через толщу всего альвеолярного отростка.

4. Оскольчатый — линии переломов пересекаются в нескольких направлениях.

5. С дефектом кости —

происходит отрыв сломанной части альвеолярного отростка. Альвеолярный

отросток верхней челюсти ломается чаще, чем нижней, что связано с

его

анатомическими особенностями. Известно, что альвеолярный отросток

верхней челюсти длиннее и тоньше, чем нижней. Компактные пластинки его

также тоньше и пронизаны большим количеством отверстий для сосудов и

нерных стволиков. Он более уязвим при ударе в сагиттальной плоскости,

так как верхняя челюсть у большинства больных несколько перекрывает

нижнюю. Иллюзорной защитой для него в этом случае является лишь хрящевая

часть носа.

Альвеолярная часть нижней челюсти при

этих же условиях оказывается защищенной выступающим подбородочным бугром

и альвеолярным отростком верхней челюсти (при широкой площади ранящего

предмета). При ударе сбоку, когда сила приложена на значительной

площади, защитой для бокового отдела альвеолярного отростка верхней

челюсти может служить скуловая дуга и кость, а для бокового отдела

альвеолярной части нижней челюсти в той же ситуации — скуловая дуга,

кость, а также утолщенный боковой участок тела нижней челюсти за счет

косой линии.

Отломанный фрагмент

альвеолярного отростка смещается, как правило, по направлению

действующей силы: фронтальный отдел — кзади в полость рта, а боковой —

медиально, в полость рта. Редко отломок может дополнительно развернуться

вокруг своей продольной оси. Иногда фронтальный участок альвеолярного

отростка верхней челюсти смещается кнаружи. Это возможно при нанесении

удара по подбородку снизу вверх у больного с глубоким прикусом при

отсутствии малых и больших коренных зубов. В этом случае воздействие на

альвеолярный отросток верхней челюсти происходит через зубы нижней

челюсти.

Отломленный участок альвеолярного отростка

чаще сохраняет связь с надкостницей и слизистой оболочкой хотя бы с

одной стороны, реже происходит полный его отрыв.

Перелом альвеолярного отростка нередко сопровождается переломом или вывихом зубов. Щель перелома чаще имеет аркообразную форму.

Она начинается от гребня альвеолярного отростка в межзубном промежутке,

поднимается вверх (на верхней челюсти) или вниз (на нижней челюсти),

идет горизонтально вдоль нескольких зубов с неодинаковым уровнем

расположения верхушек корней и неодинаковой толщиной компактной

пластинки соответственно им, затем опускается вниз между зубами до

гребня альвеолярного отростка. Щель перелома чаще проходит вне корней

зубов, то есть на верхней челюсти — выше верхушек, на нижней — ниже их.

Реже -располагается в пределах корней зубов, что сочетается с их

переломом в верхушечной трети. Во втором случае условия для лечения

крайне неблагоприятны и отломленный фрагмент, как правило, не приживает.

Перелом

бокового отдела альвеолярного отростка возникает при нанесении удара во

фронтальной плоскости между скуловой костью и телом нижней челюсти

узким предметом (ломиком, трубой, прутом и др.). При переломе бокового

участка альвеолярного отростка верхней челюсти может произойти отлом дна

верхнечелюстной пазухи.

2. Клиническая картина и диагностика переломов альвеолярного отростка или альвеолярной части.

Больные

могут предъявлять жалобы на кровотечение изо рта, боль

самопроизвольного характера в области верхней или нижней челюстей,

усиливающуюся при смыкании зубов или попытке пережевывания пищи,

неправильный контакт зубов или невозможность сомкнуть их вследствие

усиливающейся боли. Ткани в приротовой области и щек отечны. Могут

отмечаться ссадины, раны, кровоподтеки. Рот у больного полуоткрыт,

иногда из него выделяется слюна с примесью крови. На слизистой оболочке

губ или щек

имеются рвано-ушибленные раны и

кровоизлияния вследствие повреждения мягких тканей о зубы в момент

удара. При смещении отломка возможен разрыв слизистой оболочки

альвеолярного отростка по линии перелома. В этом случае через рану на

слизистой оболочке иногда можно увидеть излом костной ткани. Зубы

сломанного фрагмента смещены в полость рта или в сторону окклюзионной

плоскости, что приводит к нарушению конфигурации зубной дуги. При

смыкании челюстей в контакт входят зубы только сместившегося участка

альвеолярного отростка. Они, как правило, подвижны, перкуссия их

болезненна.

При незначительном смещении отломка

разрыва слизистой оболочки может и не быть. Однако кровоизлияние по

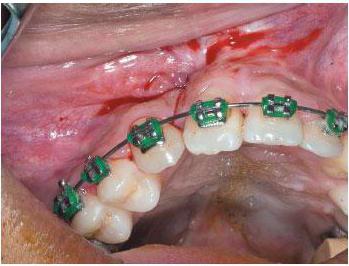

переходной складке определяется обязательно (рис. 18). Наиболее

интенсивным оно будет в проекции щели перелома. Перкуссия зубов, между

которыми проходит щель перелома, болезненная.

Если

клинически смещения отломка не определяется, щель перелома можно

определить, аккуратно смещая предполагаемый фрагмент в передне-заднем

или боковом направлениях и пальпаторно определяя пальцами другой руки

его подвижность. Проецируя ряд подвижных точек на слизистую оболочку

десны, можно воспроизвести на ней проекцию щели перелома.

Рентгенологическое

исследование позволяет подтвердить диагноз. На рентгенограмме щель

перелома альвеолярного отростка верхней челюсти видна в виде полосы

просветления с нечеткими и неровными краями (рис. 19). На нижней челюсти

щель перелома альвеолярной части более четкая, что объясняется отличием

ее анатомического строения от верхней челюсти (рис. 20). По

рентгенограмме можно также проследить взаимоотношение ее с верхушками

зубов отломка.

3. Лечение больных с переломом альвеолярного отростка или альвеолярной части.

Под

проводниковым обезболиванием производят репозицию отломка в правильное

положение. При этом пальцы рук фиксируют на здоровом участке

альвеолярного отростка с тем, чтобы случайно дополнительно не разорвать

слизистую оболочку и надкостницу, что имеет существенное значение для

исхода лечения.

Рис.

Рис.

18. Перелом альвеолярного отростка верхней челюсти во фронтальном

отделе. Определяется смещение зубов и кровоизлияние по переходной

складке.

Иммобилизацию отломка можно осуществить с

помощью гладкой шины-скобы, если на неповрежденном участке

альвеолярного отростка имеется достаточное количество устойчивых зубов

(не менее 2 — 3 с каждой стороны от щели перелома).

В

случае перелома бокового участка альвеолярного отростка при

односторонней опоре шины-скобы следует включать в нее не менее 4-5

устойчивых зубов. Иногда дополнительно следует наложить подбородочную

пращу.

Если по бокам отломленного участка

альвеолярного отростка нет зубов (или их невозможно использовать для

прикрепления назубной проволочной шины), для иммобилизации отломка

изготавливают из быстротвердеющей пластмассы зубонадесневую шину. Центр

ее располагают на поврежденном альвеолярном отростке, а боковые отделы в

виде базиса протеза — по обе стороны от него. Через шину просверливают

насквозь неповрежденный альвеолярный отросток с обеих сторон с

вестибулярной стороны в оральную. В образовавшиеся каналы вводят

капроновые или проволочные лигатуры и их концы связывают над шиной в

преддверии рта. Иммобилизацию отломка осуществляют в течение 5 — 7

недель.

Если произошел

полный отрыв отломка, острые костные края необходимо сгладить фрезой, а

слизистую оболочку после мобилизации ушивают наглухо над костной раной.

Если это сделать не представляется возможным, костную рану закрывают

марлевым тампоном, пропитанным йодоформной смесью или пастой Alvogil.

Первую смену тампона производят на 7 — 8-е сутки.

Если

щель перелома проходит через корни зубов, консолидация отломка чаще не

наступает. Связано это с плохим кровоснабжением и нарушением иннервации

фрагмента, так как он оказывается как бы скелетированным при столь

близком расположении щели перелома к десневому краю. Кроме того, удалить

отломанные верхушки зубов без дополнительных разрезов и отслаивания

слизистонадкостничного лоскута не всегда представляется возможным. Это

еще больше ухудшает питание отломанного участка альвеолярного отростка.

Поэтому велика вероятность развития воспалительного процесса и

последующей его секвестрации. С учетом сказанного в данной клинической

ситуации рациональнее сразу же провести первичную хирургическую

обработку раны, аналогичную таковой при полном отрыве сломанного

фрагмента.

Рис. 19. Внутриротовая рентгенограмма. Определяется щель перелома альвеолярного отростка верхней челюсти.

Рис. 19. Внутриротовая рентгенограмма. Определяется щель перелома альвеолярного отростка верхней челюсти.

Рис. 20. Боковая рентгенограмма нижней челюсти. Определяется перелом альвеолярной части и смещение отломка.

Рис. 20. Боковая рентгенограмма нижней челюсти. Определяется перелом альвеолярной части и смещение отломка.

Источник

Возможности современной стоматологии стремительно расширяются, а вместе с ними неустранимых проблем, связанных с различными патологиями ротовой полости, становится все меньше.

Но часть из них, к примеру, фрагментарная атрофия альвеоляра, стоит особняком среди остальных диагнозов. Это объясняется естественным механизмом формирования заболевания.

Определение

Альвеолярный отросток – это костное углубление, характеризующееся пористым строением. Формируется ложе ответвлениями нижнего и верхнего челюстных рядов. Они пронизаны мельчайшими кровеносными капиллярами и нервными отростками.

При частичной потере зубов спустя определенный период времени нарушается нормальный прикус, и основная причина данного явления – атрофия альвеолярного отростка.

Его высота может варьировать в зависимости от принадлежности человека к старшей возрастной группе.

Потеряв корневую часть органа, лунка существенно деформируется, ее мягкие ткани постепенно меняют свои размеры в меньшую сторону. Диаметр ложа также сужается. По мере заживления костной ранки появляются первые признаки истощения краевой части лунки, а альвеоляр начинает быстро перестраиваться.

Давящая сила соседних органов на этот фрагмент слишком велика. Его функциональность резко снижается, а затем и вовсе прекращается.

Дисфункция – явление необратимое. Костная ткань будет постоянно убывать, делая невозможным последующее протезирование, вследствие чрезмерного сужения зубного ложа.

Причины развития патологии

Для всех стоматологических аномалий тканей диспластического характера, все провоцирующие их появление, факторы, можно классифицировать по двум направлениям:

- воспалительные – пародонтит, гингивит. Большую роль играет также кариес в области шейки зуба. Эти негативные проявления являются основной причиной развития истончения тканей на фоне постоянного влияния на них указанных воспалительных процессов;

- невоспалительные – это, в основном, воспаление пародонта в хронической стадии течения заболевания, а также экстракция органа.

При этом природа его повреждения может быть как механического характера, вследствие полученной травмы, так и природная.

Часто такое явление возникает по причине чрезмерного давления соседних органов, когда противодействие на них в месте удаления фрагмента, отсутствует.

Степени выраженности

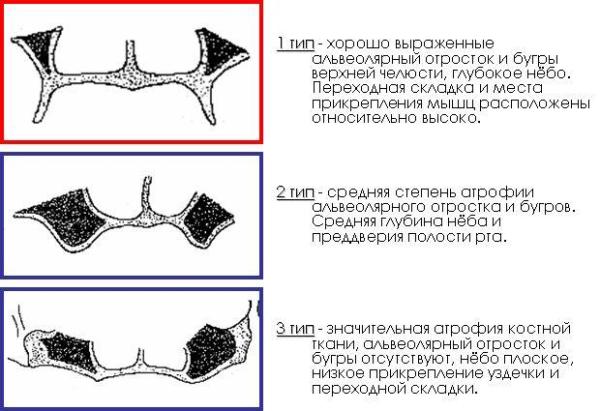

Проявляющая способность патологии выражается в трех степенях, имеющих различную клиническую картину:

- легкая – гребень еще сохраняет первоначальную величину, сверху его опоясывает слизистая оболочка довольно плотной консистенции.

Рельеф верхней челюсти выражен, четко просматриваются все бугристые элементы. На данном этапе протез сохраняет свою фиксацию и не исключает проведения процедуры искусственной реставрации органа;

- среднетяжелая – мягкие ткани слизистой уже слишком тонкие, костная лунка значительно уменьшилась, бугры верхней челюсти не так видны.

На такой стадии прогрессирования патологии стандартное протезирование затруднительно. Для осуществления манипуляции потребуются подготовительные процедуры;

- резкая – данная атрофия альвеоляра – это практически полное его отсутствие. Бугры почти отсутствуют, ложе челюсти сужено до минимальных размеров.

В видео представлена схема формирования атрофии альвеолярного гребня.

Классификация

После ампутации зуба образовавшаяся на его месте, лунка, сокращает свою первоначальную высоту на 30%. После этого процесс приостанавливается, и патология переходит в стадию латентности.

При этом сам атипичный процесс продолжает скрытое прогрессирование. Разрушающее действие никогда не бывает идентичным – это определяется очередностью ампутации, провоцирующих факторов и специфики проведения хирургии.

На фоне данного диагноза начинается смещение челюстного ряда, а неравномерная подача силовой нагрузки на органы еще больше атрофирует альвеолярный отросток.

В зависимости от происходящих с ним, изменений, аномалию классифицируют следующим образом.

По Шредеру – Курляндскому

Данный вариант описания заболевания выглядит так:

- легкая атрофия – начальная стадия, позволяющая проводить протезирование стандартными способами. Все анатомические фрагменты сохраняют структурное содержание и первоначальную целостность;

- средняя – слизистая тонкая, диаметр умеренно допустимый. Имплантация возможна только при условии проведения предварительной подготовки;

- запущенная либо полная – альвеоляр почти отсутствует. Челюстная площадь практически ровная.

По Кеплеру

Данный метод разделяет недуг по следующим характеристикам:

- невыраженная дистрофия – проявляется поражающими процессами слизистой различных степеней изменения, но сам альвеоляр на этом фоне полностью сохранен. Стадия относится к классу благоприятных клинических ситуаций;

- дистрофия прогрессирующая;

- гипоплазия с неравномерным распределением – наиболее сильную патологию можно наблюдать в зоне локализации резцовых органов, наименее повреждены места роста коренных фрагментов.

По Оксману

Деление диагноза по Оксману более специфично:

- гипоплазия нижней челюсти на фоне практически невыраженной атрофии верхнего альвеоляра;

- аналогичная верхнему пункту, ситуация, с точностью до наоборот;

- равнозначные дистрофические поражения всех альвеолярных фрагментов;

- непропорциональные деструктивные патологии.

Методы лечения

Принцип лечебного восстановления отростка состоит в наращивании его высоты посредством применения медицинских методик и технологических манипуляций различной степени сложности.

Выбор конкретного варианта устранения аномалии определяется степенью прогрессирования заболевания и клиническими его проявлениями.

Коррекция альвеолярного отростка

Коррекция фрагмента органа проводится посредством пластической хирургии. Альвеопластика ставит своей целью увеличение не только параметров костных тканей, но и их уплотнение в той зоне, где впоследствии будет проводиться имплантация.

Выполняется она следующими способами:

- внакладку – делается либо во внутренней части лунки, либо на внешней костной поверхности. Перед этим проводят предварительную обработку площади, после чего мягкие фрагменты иссекаются.

Необходимо проверить, достаточно ли их будет для обеспечения нормального кровотока и полноценного закрытия трансплантата.

Объект располагают вдоль дуги, а чтобы сделать ложе нижней челюсти, его помещают у основания. Если применяется костный подвоздушный гребень, конструкция может расщепляться;

- внутрь – после рассечения тканей слизистой и переустановки стенок кости делают надлом, с помощью которого наполняют появившееся место специальными биоматериалами.

Метод внедрения трансплантата проводится путем распила и раздвоения костного челюстного тела. Во внутреннюю часть вживляют пересадочный объект.

Образовавшуюся после манипуляции костную стружку перемещают в область локализации пересаженных участков и челюстной зоны.

Перемещение нижелуночного нерва

В ряде случаев в нижнем челюстном ряду начинают формироваться деструкционные патологические явления, на фоне которых величина края кости локализована ниже, чем на 1 см от нижелуночного нервного ответвления.

При такой клинической картине показано его перемещение. В медицинской терминологии такая манипуляция называется «транспозиция» нерва.

Процедура относится к категории хирургических операций средней сложности и проводится под местным обезболиванием. Риск развития осложнений присутствует и зависит от квалификации и практического опыта хирурга.

Посадка трансплантата

Если процесс атрофии отростка слишком запущен и иные методы лечения не дают положительной динамики, применяют технологию посадки трансплантата, который может быть:

- эксплантическим – в периостную зону внедряется металлическая интанктная конструкция, из которой потом, в имеющуюся пустоту, выводятся стержни, предназначенные для внедрения искусственного протеза съемного типа;

- аутопластическим — все излишки костных фрагментов убираются, а недостатки наращиваются за счет них;

- аллопластическим – в качестве материала для наращивания используют полимерные виды смоляных смесей.

Гингивоостеопластика

Основное показание для ее проведения – запущенные стадии воспаления пародонта тканей. Относится к лоскутным операциям на деснах.

Для пересадки применяются костные трансплантаты – стружка, хрящ, мука. Операция имеет ряд модификаций, основная из которых – рассечение десны в премолярной области и зоне коренных органов.

Продольные разрезы располагают вертикально, на размер карманов. Папиллярный сегмент также иссекают и формируют лоскутный фрагмент. Технология показывает стойкий, выраженный результат, а процесс реабилитации проходит быстрее и не так болезненно.

В видео представлены методы лечения атрофии альвеолярного отростка.

Цена

Стоимость лечения напрямую зависит от выбранной методики, клинической картины прогрессирования патологии, региона проживания и статуса лечебного учреждения, где оно проводится и выглядит следующим образом:

Вид манипуляции | Стоимость в рублях |

| Гингиво — остеопластика | От 800 до 10 000 |

| Коррекция альвеолярного отростка | От 8 400 |

| Перемещение нижелуночного нерва | От 6 200 |

| Посадка трансплантата | От 4000 |

Отзывы

Ротовая полость – важный фрагмент функционирования. От ее состояния, от целостности и здоровья зубов зависит не только комфорт человека во время пережевывания пищи, но и деятельность важнейших органов желудочно-кишечного тракта.

Атрофия альвеолярного отростка – заболевание, способное значительно ухудшить качество жизни пациента и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Если вам знакома ситуация, рассмотренная в данной статье, оставить свой комментарий можно в соответствующем разделе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

похожие статьи

Источник