Компрессионные неосложненные переломы тел

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Скрябин Е.Г.

1

Смирных А.Г.

1

1 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»

Проблема правильной и своевременной постановки клинического диагноза переломов позвонков у детей продолжает сохранять свою актуальность и в наши дни. От того, насколько правильно, точно и своевременно будет установлен диагноз, зависит лечебная тактика. Из 331 ребенка, госпитализированного с диагнозом компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков, у 43 (12,99%) детей, в ходе проведения более тщательной диагностики, переломы позвонков были исключены. Среди этих 43 детей мальчиков было 28 (65,12%) человек, девочек – 15 (34,88%). Средний возраст пациентов составил 9 лет 8 месяцев. При анализе гипердиагностики переломов тел позвонков по отделам позвоночника было установлено, что ошибки чаще всего допускались применительно к изолированным поражением грудного отдела – 37 (86,06%) клинических наблюдений. Чаще других гипердиагностика была допущена в отношении ThVII позвонка – 18 (19,78%) детей. Ключевыми моментами в профилактике гипердиагностики вертеброгенных фрактур является знание анатомо-физиологических особенностей растущего детского позвоночника, учет механизма травмы тяжести полученного повреждения и необходимость проведения МРТ-исследования, особенно при стертой клинической и рентгенологической картине.

гипердиагностика переломов позвонков

переломы грудных и поясничных позвонков

дети

1. Андрейкин А.Б. Судебно-медицинские критерии механизмов непрямой травмы грудного отдела позвоночника у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1988. – 20 с.

2. Андрианов В.Л. Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков / В.Л. Андрианов, Г.А. Баиров, В.И. Садофьева. – Л. : Медицина, 1985. – 255 с.

3. Андрушко Н.С. Компрессионные переломы тел позвонков у детей / Н.С. Андрушко, А.В. Распопина. – М. : Медицина, 1977. – 148 с.

4. Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы у детей. – Л. : Медицина, 1990. – 250 с.

5. Скрябин Е.Г. Эпидемиология компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков у детей и подростков / Е.Г. Скрябин, А.Г. Смирных // Медицинская наука и образование Урала. – 2014. – № 1. – С. 90-93.

6. Adiotomre E. Diagnosis of vertebral fractures in children: is a simplified algoritm-based gualitative rechnique reliable? / E. Adiotomre, L. Summers, A. Allison // Pediatr. Radiol. – 2016. – Vol. 46, № 5. – P. 680-688.

7. Angelliaume A. Post-trauma scoliosis after conservative treatment of thoracolumbar spinal fracture in children and adolescents: results in 48 patients / A. Angelliaume, A. Bouty, J. Sales De Gauzy // Eur. Spine J. – 2016. – Vol. 25, № 4. – P. 1144-1152.

8. Ozkan N. Management of traumatic spinal injuries in children and young adults / N. Ozkan, K. Wrede, A. Ardeshiri // Child. Nerv. Syst. – 2015. – Vol. 31, № 7. – P. 1139-1148.

9. Lentle B. The radiology of vertebral fractures in childhood osteoporosis related to glucocorticoid administration / B. Lentle, J. Ma, J.L. Jaremko // J. Clin. Densitom. – 2016. – Vol. 19, № 1. – P. 81-88.

10. McKenzie L.B. Epidemiology of skateboarding-related injuries sustained by children and adolescents 5-19 years of age and treatment in US emergency departments: 1990 trough 2008. / L.B. McKenzie, E. Fletcher, N.G. Nelson // Inj. Epidemiol. – 2016. — № 3. – P. 10.

11. Piatt J.H. Pediatric spinal injury in the US: epidemiology and disparities // J. Neurosurg. Pediatr. – 2015. – Vol. 16, № 4. – P. 463-471.

12. Sayama C. A review of pediatric lumbar spine trauma / C. Sayama, T. Chen, C. Trost, A. Jea // Neurosurg. Focus. – 2014. – Vol. 37, № 1. – E6.

13. Sawyer J.R. Age-related patterns of spine injury in children involved in all-terrian vehicle accidents / J.R. Sawyer, M. Beebe, A.T. Creek // J. Pediatr. Orthop. – 2012. – Vol. 32, № 5. – P. 435-439.

14. Sellin J.N. Multicenter retrospective evaluation of the validity of the thoracicolumbar injury classification and severity score system in children / J.N. Sellin, W.J. Steele, L. Simpson, W.X. Huff // J. Neurosurg. Pediatr. – 2016. — № 8. – P. 1-7.

15. Schroder M. Spinal injuries in children and adolescent / M. Schroder, H. Hertlein // Unfallchirurg. – 2013. – Vol. 116, № 12. – P. 1054.

Проблема диагностики и лечения переломов тел позвонков у детей продолжает оставаться актуальной и в наши дни. Относится это не только к тем пострадавшим, кто получает тяжелые травмы, требующие оперативного лечения, но и к пациентам, у кого диагностируют менее тяжелые повреждения, нуждающиеся в проведении консервативной терапии [3; 7; 11; 14].

Актуальность проблемы консервативного лечения переломов позвонков у детей обусловлена несколькими причинами. Важнейшей из них, как следует из литературных источников, является неуклонный рост количества детей, получающих данный вид повреждений [3; 9], при этом разнятся данные о частоте встречаемости вертеброгенных фрактур в детской популяции. Так, по данным отечественных авторов, число травмированных, получивших компрессионные неосложненные переломы тел позвонков, составляет от 1 до 10% от общего числа детей с переломами костей скелета [3-5]. В иностранной литературе аналогичный обобщенный показатель составляет в среднем 24,3 случая на 100 000 детского населения [8; 14; 15].

Гипердиагностика компрессионных неосложненных переломов тел позвонков у детей также является одной из тем, определяющих актуальность проблемы вертеброгенных фрактур детского возраста в настоящее время [7; 11]. Именно от своевременной и безошибочной постановки клинического диагноза зависит правильность и адекватность назначения лечебных процедур, которые в последующем будут определять эффективность проводимой терапии [9; 12; 15].

Цель исследования. Улучшить результаты консервативного лечения детей, получивших компрессионные неосложненные переломы тел грудных и поясничных позвонков, путем исключения случаев гипердиагностики вертеброгенных фрактур.

Материал и методы исследования. За анализируемый период времени (с 1.09.2010 г. по 31.08.2013 г.) в единственное в Тюменской области детское травматолого-ортопедическое отделение, функционирующее на базе ОКБ № 2, был госпитализирован 331 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет с предварительным диагнозом компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков. Трехдневный срок, в течение которого экстренному стационарному больному проводится весь комплекс необходимых диагностических процедур, выставляется клинический диагноз и определяется тактика лечения, позволил исключить переломы тел позвонков у 43 из 331 госпитализированных детей. Среди этих 43 детей мальчиков было 28 (65,12%) человек, девочек – 15 (34,88%), при t>2. Средний возраст пациентов составил 9 лет 8 месяцев. В структуре механизмов получения травмы этими детьми преобладали бытовой и уличный — по 11 (25,58%+13,15) случаев каждого из указанных видов травматизма. Значительно реже были зарегистрированы спортивный (8 (18,6%+13,7) случаев), школьный (7 (16,27%+13,95) случаев), автотранспортный (5 (11,62%) случаев) и производственный (1 (3,35%) случай) виды травматизма.

Для постановки клинического диагноза использовали традиционные для экстренной травматологии методы исследования: оценку жалоб, анамнез, результаты клинической и лучевой диагностики. Из лучевых методов исследования использовались обзорная рентгенография травмированного отдела позвоночника в передне-задней и в боковой проекциях, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Статистическая обработка клинического материала состояла в определении средней величины и ошибки средней величины (+m).

Результаты исследования и их обсуждение. Частота гипердиагностики компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков у детей составила 12,99%+1,84 случая. Проведенный анализ представленных возрастных характеристик позволил установить, что первое ранговое место в возрастной структуре детей с гипердиагностикой переломов тел грудных и поясничных позвонков пришлось на группу детей 8-12 лет. Второе и третье ранговые места по частоте гипердиагностики составили дети 5-8 и 15-18 лет соответственно. Реже всего гипердиагностика вертеброгенных фрактур была допущена в отношении детей до 5 лет.

При анализе гипердиагностики переломов тел позвонков по отделам позвоночника было установлено, что ошибки чаще всего допускались применительно к изолированным повреждениям грудного отдела – 37 (86,06%+7,4) клинических наблюдений. Переломы поясничных позвонков, как причина гипердиагностики, были зафиксированы в отношении 3 (6,97%) детей. Такому же количеству пострадавших – 3 (6,97%) человека – был выставлен неправильный предварительный диагноз переломов тел позвонков одновременно в грудном и в поясничном отделах позвоночника.

В общей сложности ошибки были допущены в отношении 91 позвонка, с уровня ThIII по LIII позвонки включительно. Чаще других гипердиагностика была допущена в отношении ThVII позвонка – 18 (19,78%+9,38) детей. На втором и третьем ранговых местах, по частоте гипердиагностики переломов, были ThVI и ThV позвонки — 13 (14,28%+9,7) и 11 (12,08%+9,8) случаев соответственно. Реже всего неправильный предварительный диагноз выставлялся применительно к ThX и LI позвонкам – по 1 (1,09%) клиническому наблюдению.

Известно, что часто дети получают не изолированные, а множественные переломы позвонков, при этом процесс реабилитации у них значительно продолжительнее и исходы проводимой терапии хуже [5; 6; 8; 10; 13; 14]. Учитывая эти известные факты, проанализировали: в отношении каких повреждений, единичных или множественных, чаще всего допускались случаи гипердиагностики травматических повреждений.

Как показывают результаты проведенного анализа, практически с одинаковой частотой – 15 (34,88%+12,3) и 16 (37,22%+12,08) клинических наблюдений – гипердиагностика была допущена в отношении пациентов, кому выставлялся предварительный диагноз перелома одного или двух позвонков. Реже всего – по 2 (4,65%) случая — неправильный диагноз детям выставлялся при переломах четырех и пяти позвонков.

При анализе причин, приведших к гипердиагностике компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков у детей, на наш взгляд, следует принимать во внимание несколько факторов, три из которых имеют важнейшее значение. Первое – следует помнить о том, что существуют до определенного времени не проявляющиеся нозологические формы патологии детского позвоночника, для которых характерна форма тел позвонков, напоминающая компримированные тела без всякого эпизода травмы в анамнезе [4]. Второе — необходимость проанализировать частоту гипердиагностики указанной патологии по годам, начиная с первого года проводимого исследования и далее – второй и третий годы. И третье – это квалификация дежурных травматологов-ортопедов, госпитализирующих детей с предварительным диагнозом компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков.

Анализ указанных факторов нами был проведен. Применительно к первому из факторов информация будет представлена ниже по тексту. Информация по второму фактору характеризовалась следующим: установлено, что частота детей с подтвержденным диагнозом компрессионных неосложненных переломов тел грудных и поясничных позвонков в ходе исследования снижалась: 98 (37,26%+4,88) случаев – в первый год, 83 (31,55%+5,1) – во второй и 82 (31,19%+5,11) – в третий год. Частота же случаев гипердиагностики указанных повреждений имела волнообразный характер – наряду со снижением во втором году (10 (23,25%+13,35) случаев) относительно к первому (17 (39,53%+11,85) случаев), в третий год исследования вновь отмечается подъем диагностических ошибок – 16 (37,22%+12,08) клинических наблюдений. Общий коэффициент случаев гипердиагностики переломов позвонков к действительной их компрессии составил – 6,11, т.е. 1 случай гипердиагностики приходился чуть более чем на 6 случаев действительной компрессии тел позвонков [5].

Интерес представляет полученная информация о том, зависит ли квалификация и стаж работы детского травматолога-ортопеда от частоты допускаемых им диагностических ошибок применительно к компрессионным неосложненным переломам тел позвонков. Так, за анализируемый период времени экстренную травматологическую помощь детям с повреждениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и с травмами позвоночника, оказывали 10 врачей травматологов-ортопедов. В среднем каждый из них имел в месяц от 7 до 9 экстренных дежурств. Оказалось, что большинство случаев гипердиагностики допустили самые опытные врачи, со стажем практической работы более 15 лет – 8 (18,6%+13,92) и 7 (16,27%+13,95) случаев соответственно. Меньшее количество диагностических ошибок допустили молодые врачи-совместители со стажем работы от 1 года до 3 лет – от 1 (2,38%) до 3 (6,97%) клинических случаев.

Данный факт, на наш взгляд, можно объяснить лишь тем, что опытный врач в дежурной бригаде берет на себя ответственность в неясных ситуациях и занимается госпитализацией ребенка с оформлением его медицинской документации, в данном случае – истории болезни.

Как показало проведенное исследование, причины, приводящие к гипердиагностике компрессионных неосложненных переломов тел позвонков у детей, были различными. Самый типичный случай представлен в клиническом примере.

Клинический пример. Пациент Ш., 12 лет, поступил в приемно-диагностическое отделение детского стационара ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» 11.12.2012 года с жалобами на боли в грудном отделе позвоночника в состоянии покоя и особенно при ходьбе.

Обстоятельства травмы: со слов ребенка, двое суток назад, 09.12.2012 года, на тренировке по борьбе он неудачно упал на спину, после чего появились перехват дыхания в течение 10-12 секунд и боли в межлопаточной области, беспокоящие до момента обращения за медицинской помощью. Постельный режим после падения ребенок не соблюдал, посещал школьные занятия. Дежурным травматологом-ортопедом проведен весь комплекс необходимых экстренных диагностических мероприятий: собраны жалобы, анамнез, проведена тщательная клиническая диагностика. В ходе проведенной клинической диагностики установлены локальная болезненность в проекции средних грудных позвонков, напряжение паравертебральной мускулатуры межлопаточной области, болезненное ограничение объемов активного сгибания, боковых наклонов и ротации туловища, болезненная осевая нагрузка на позвоночник.

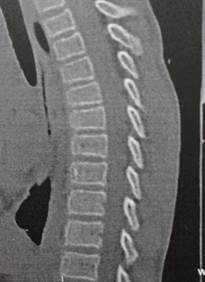

С целью подтверждения вертеброгенных фрактур выполнены рентгенологическое исследование и КТ-исследование грудного отдела позвоночника (рис. 1).

Рис. 1. Фото КТ-граммы грудного отдела позвоночника пациента Ш., 12 л. Клиновидная форма тел ThV-ThVIII позвонков

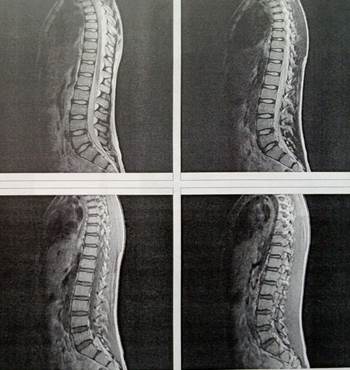

С предварительным диагнозом: «Компрессионные неосложненные переломы тел ThV, ThVI, ThVII, ThVIII позвонков» (код МКБ-10: S22.1) ребенок был госпитализирован в детское травматолого-ортопедическое отделение, где ему проведен весь комплекс лечебных мероприятий: анальгетики в возрастной дозировке, соблюдение ортопедического режима с вытяжением за таз по наклонной плоскости ортопедической кровати на валике-реклинаторе, физиотерапевтическое лечение (УВЧ-терапия), занятия лечебной физкультурой. На вторые сутки пребывания в стационаре ребенку проведено МРТ-исследование позвоночника (рис. 2).

Рис. 2. Фото МРТ-граммы позвоночника пациента Ш., 12 лет. Отсутствуют МРТ-симптомы переломов тел позвонков

На полученной МРТ-грамме не установлено патогномоничного симптома вертеброгенных фрактур в детском возрасте – отека костного мозга тел средних грудных и поясничных позвонков, проявляющегося «свечением».

На основании проведенного клинико-лучевого исследования, в том числе МРТ-диагностики, диагноз заключительный клинический стал звучать так: «Ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника» (код МКБ-10: S20.2).

Считаем, что в данном клиническом наблюдении причиной гипердиагностики вертеброгенных фрактур явилась клиновидная форма средних грудных позвонков, являющаяся вариантом нормы для этого отдела позвоночника [1-4].

Представленный клинический пример свидетельствует о типичной ошибке при постановке правильного клинического диагноза, а значит своевременном назначении адекватной тяжести повреждения терапии.

Интересно отметить, что если процент гипердиагностики вертеброгенных фрактур у исследуемых детей составил 12,99%, то случаев гиподиагностики не было зарегистрировано ни в одном из клинических наблюдений. Под гиподиагностикой понимали состояние, когда пациенту устанавливался бы диагноз менее тяжелый, чем был на самом деле. Например, ребенку устанавливали бы диагноз ушиба мягких тканей позвоночника, а на самом деле, после проведения дополнительных методов исследования, у него бы оказался перелом одного или нескольких позвонков этого же отдела позвоночника.

Данный факт, на наш взгляд, обусловлен тем, что травматологи-ортопеды приемно-диагностического отделения, в момент первичного обращения пострадавшего ребенка за экстренной медицинской помощью, намеренно «утяжеляют» диагноз с целью исключения диагностической ошибки. Известно, что в первую очередь именно ошибки диагностики ведут к выбору неверной лечебной тактики, что значительно ухудшает, а нередко и усугубляет конечный результат проводимой терапии.

Заключение. На основании проведенного исследования считаем, что ключевыми вопросами в профилактике гипердиагностики вертеброгенных фрактур является знание анатомо-физиологических особенностей растущего детского позвоночника, учет механизма травмы тяжести полученного повреждения и необходимость проведения МРТ-исследования, особенно при стертой клинической и рентгенологической картине. Неукоснительное соблюдение этих основополагающих принципов экстренной травматологии позволит снизить частоту случаев гипердиагностики переломов позвонков у детей.

Библиографическая ссылка

Скрябин Е.Г., Смирных А.Г. ГИПЕРДИАГНОСТИКА КОМПРЕССИОННЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26373 (дата обращения: 15.07.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Автор admin1 На чтение 7 мин. Просмотров 10.3k.

Компрессионный перелом позвоночника – одна из самых распространенных травм спины, которая возникает при одновременном сжатии и сгибании позвоночника. Наиболее часто страдает поясничный отдел, на который приходится тяжелая нагрузка.

Лечение и реабилитация занимают длительное время и проводятся под строгим наблюдением специалиста. Класс МКБ компрессионного перелома позвоночника – 10.

Что это такое?

Компрессионная травма возникает вследствие сжатия и сгибания позвоночного столба. Под высоким давлением происходит сжатие позвоночника, и он трескается.

Самыми распространенными считаются травмы нижегрудного (11-12 позвонки) и поясничного отдела (в первом позвонке).

Компенсированные переломы шейного и грудного отдела позвоночника возникают редко. Чаще всего они являются следствием автомобильных травм и ударов по голове.

Причиной компрессионного и импрессионного перелома являются различные травмы, удары и ушибы при нырянии и плавании, занятиях спортом, падении с высоты и неправильном распределении нагрузки.

Компрессия может возникнуть при таком заболевании, как остеопороз (недостаток кальция в организме).

Неосложненный перелом часто остается не диагностированным, так как он имеет неярко выраженные симптомы и редко повреждается конский хвост (пучок нервных волокон).

Какие виды бывают?

Выделяют переломы следующих отделов:

- Поясничного.

- Шейного.

- Грудного.

- Копчикового.

- Крестцового.

Кроме того, выделяют следующие степени переломов позвоночника в зависимости изменения высоты позвонка:

- 1 степени. Высота уменьшается менее, чем на треть.

- 2 степень. Высота уменьшается менее, чем на половину.

- 3 степень. Уменьшение более, чем на половину.

По характеру травмы выделяют:

- Клиновидный.

- Компрессионно- оскольчатый.

По тяжести травмы:

- Неосложнённый.

- Осложненный.

Менее опасным является перелом 1 степени – он редко приводит к необратимым последствиям. Признаки перелома незначительные, а при своевременной диагностике он эффективно поддается лечению.

Переломы последних стадий часто требуют длительного восстановления и могут стать причиной остеопороза, неврологических патологий, перелоцировать позвонки и других осложнений.

Симптомы

Клиника заболевания зависит от степени тяжести и локализации трещины.

Общими симптомами, характерными для сломанного позвоночника, являются:

- Боли в зоне позвоночника. Иногда в районе нижних или верхних конечностей.

- Ограничение подвижности.

- Усиление дискомфорта во время движения.

В зависимости от локализации кататравма проявляется:

- Шейный отдел. Боль в области шеи, усиливающаяся при движении. Клиновидная деформация позвонков проявляется болезненностью при пальпации и поворотах головы.

- Грудной и поясничный отдел. Дискомфорт возникает при движении. Однако и в положении лежа при декомпрессионном переломе наблюдается боль, особенно при поворотах со спины и подъеме ног.

При неосложненном переломе 1 степени позвонка l1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 11 может не наблюдаться каких-либо признаков травмы, кроме незначительной болезненности и чувства дискомфорта.

Многие люди в таком случае не обращаются к специалисту, не подозревая, что любая травма позвонка – это опасность для организма.

В тяжелых случаях могут наблюдаться:

- Нарушение мочеиспускания.

- Проблемы с опорожнением кишечника.

- Онемение.

- Нестерпимые боли.

Не зависимо от травмы и интенсивности болевого синдрома, человек обязательно должен посетить специалиста. Это поможет поставить верный диагноз и подобрать грамотное лечение.

В домашних условиях при травмах первого, второго, третьего, Th5, тела th7,

Th11, Th12 и других позвонков провести качественное лечение невозможно.

Импрессионные, компрессорные и трансмиссионные переломы нередко требуют проведения операции на позвоночнике.

Диагностика

Основной симптом заболевания – боль, и она может появиться при самых разных заболеваниях костной системы.

Диагностические процедуры включают:

- Рентген.

- КТ.

- Миелографию или МРТ.

- Неврологический осмотр.

Только после проведения данных процедур врач сможет поставить точный диагноз и выявить степень повреждения.

Первая помощь

Не зависимо от типа и формы компрессионного перелома, первая помощь заключается в следующих действиях:

- Ограничить любые движения пострадавшего. Нельзя вставать, ходить и присаживаться. Зафиксировать травмированный участок, а лучше весь позвоночный столб.

- Вызвать бригаду скорой помощи.

- Проверить, находится ли человек в сознании, если ли у него пульс и признаки дыхания.

- В случае сильных болей можно сделать укол обезболивающих препаратов.

- Если дыхание и пульс отсутствуют, проводят сердечно-легочную реанимацию.

- Транспортировка пострадавшего осуществляется на носилках минимум 3 человеками.

Очень важно зафиксировать шейный отдел позвоночника, даже если он не поврежден. Движения головы будут приводить к ненужным колебаниям в области позвоночного столба. Сделать это можно с помощью специального воротника или самостоятельно изготовить его из картона, ваты и мягкой ткани, после чего сверху замотать бинтом.

Как лечить?

Какой нужен врач, зависит от клиники заболевания, но, в целом, лечением занимаются:

- Ортопед.

- Хирург.

- Невролог.

Лечение травм и переломов позвоночника включает:

- Обезболивающие препараты.

- Физиотерапию.

- Массаж и специальные упражнения.

- Хирургическое лечение.

Самое важное – фиксация травмированного отдела позвоночника. Пациенту показан строгий постельный режим. Часто используется корсет при компрессионном переломе и различные реклинаторы.

Сколько носить корсет, зависит от тяжести перелома, но в среднем – от 2-х месяцев.

Операция показана в тяжелых случаях, и в настоящее время наиболее часто проводят кифопластику или вертебропластику.

- Можно ли ходить и сидеть при переломе, зависит от его тяжести и характера повреждения. В среднем несколько недель человеку запрещено вставать с постель и нужно правильно лежать.

- Запрещена любая нагрузка как физическая, так и эмоциональная, важно полноценное и высококалорийное питание. Спать нужно не менее 9 часов в сутки.

- Когда можно садиться, скажет только врач, основываясь на результатах обследования.

- Больничный при компрессионном переломе позвоночника выдается примерно на 12 недель по усмотрению лечащего специалиста.

- Сломанная спина требует длительного лечения – от 3-х месяцев. У детей этот период проходит немного быстрее, а у взрослых может растянуться на год.

Компрессионное расстройство требует на протяжении всего лечения делать рентген или КТ, чтобы определить степень восстановления позвонка.

Цена лечения

| Процедура | Стоимость, рублей |

|---|---|

| Консультация невролога, травматолога, хирурга или ортопеда | 2000-2500 |

| МРТ | От 3000 |

| Рентгенография | От 1700 |

| Консультация нейрохирурга | От 2500 |

| Массаж | От 800 |

| Консультация травматолога на дому | От 4500 |

| КТ позвоночника | От 7000 |

| Миелография | 8500- 9000 |

| МРТ позвоночника ребенку | От 10000 |

Возможные последствия

Чаще всего причиной осложнений является самолечение. Возникают консолидированные застарелые переломы, разрушение хрящей, деформация позвоночника, травмы спинного мозга и нервных корешков.

Тяжелые переломы отделов Л1, L2, S5, L3, S3, T12 могут стать причиной паралича или контузии.

Наиболее частые последствия компрессионных переломов:

- Остеохондроз.

- Радикулит.

- Люмбоишиалгия.

- Артроз.

При частых переломах, особенно у пожилых женщин, страдающих остеопорозом, возможно образование остроконечного или пологого горба. Деформация позвонка при этом вызывает сильные боли, становится причиной уменьшения объема грудины и смещения внутренних органов брюшины, невральных патологий.

Переломы и армия

При компрессионном переломе 1 степени, который был ранее, мужчина призыву не подлежит.

Для этого должны быть в наличии все необходимые документы, доказывающие данный диагноз, и наличие незначительного болевого синдрома.

Жизнь после перелома

Примерно через 1,5 месяца с начала получения перелома проводят реабилитацию, которая включает:

- Легкий массаж.

- Магнит.

- УВЧ.

- Электрофорез.

- Лфк.

Полная консолидация и стабильное срастание позвонков при отсутствии осложнений в среднем занимает 3 месяца. После этого восстановительный период длится ещё около полугода.

Закрытые и открытые компрессионные переломы поясницы или шейного отдела можно вылечить полностью за год, если все рекомендации специалиста будут строго соблюдаться.

Переломы последних степеней, оскольчатые, двояковогнутые часто требует проведения хирургического вмешательства. В таком случае проводятся манипуляции по удалению декомпрессии, чтобы восстановить функцию спинного мозга.

Применение современных синтетических материалов позволяет заменить поврежденную ткань.

Профилактика

Единственные профилактические методы, которые могут уменьшить риск переломов:

- Правильное питание, богатое белком и кальцием.

- Умеренная физическая нагрузка.

- Своевременное лечение заболеваний костной системы.

- Здоровый образ жизни.

- Профилактика авитаминозов.

Отзывы пациентов

Сергей: «У меня был компрессионный перелом пятого позвонка, который получил после ДТП. Первоначально наблюдалась высокая температура, болели руки и спина. Болевой синдром в первые три дня был невыносим. Однако я очень быстро пошел на поправку — и через 2 месяца чувствовал себя значительно лучше. Выписали меня через 48 дней. Носил компрессионку больше полугода и делал упражнения, которые рекомендует Бубновский. Через год проверка на рентгене подтвердила полное восстановление».

Эдуард: «Старый недолеченный перелом позвоночника иногда дает о себе знать ноющими болями в области спины. После месяца лечения и чувства полного выздоровления отказался от терапии, а теперь жалею и боюсь представить, что будет потом. Пытаюсь найти учреждение, где лечат последствия старых травм».

Источник