Клинические симптомы перелома конечности

Перелом происходит, когда нарушается целостность кости из-за травмы. Многие виды и признаки переломов легко обнаружить на месте, без помощи специалиста, однако некоторые из них коварны тем, что сразу пострадавший может и не понять, что у него перелом, и срочно необходима медицинская помощь: он продолжает вести прежний образ жизни испытывая незначительную боль и ограниченность в движениях, считая, что произошел сильный ушиб.

Давайте разберемся, какие признаки перелома говорят о себе в первую же минуту после травмы, а какие лишь указывают на то, что, вероятно, кость повредилась.

Клинические признаки переломов

В зависимости от типа перелома, его признаки можно разделить на достоверные – те, которые не оставляют сомнений в том, что кость деформировалась от удара, и относительные – те, которые могут вызывать сомнения: имеет место перелом или ушиб.

Достоверные признаки переломов:

- Неестественное положение руки или ноги (если речь идет о признаках перелома конечности).

- Подвижность поломанной части в том месте, где нет сустава.

- Слышимость хруста.

- При открытом переломе в ране видны обломки кости.

- Укорачивание или удлинение травмированной области.

Если подтверждается хотя бы один из этих симптомов, тогда можно говорить со 100% вероятностью, что есть перелом. Однако наличие этих признаков не лишает обязанности делать обследование с помощью рентгена.

Относительные признаки перелома:

- Болезненные ощущения в месте перелома при обездвиженном состоянии или во время движений. Также, если сделать осевую нагрузку, то боль усиливается (например, если при переломе голени постучать в области пятки).

- Отечность в месте перелома может возникнуть быстро (в течение 15 минут после травмы) или развиваться в течение нескольких часов. Вместе с этим такой симптом имеет незначительную роль в определении перелома, потому что сопровождает и другие виды повреждений.

- Гематома. Она может и отсутствовать, но зачастую все же возникает на месте перелома, при чем не всегда сразу. Если она пульсирует, значит, кровотечение продолжается.

- Ограничение подвижности. Как правило, поврежденная часть не может функционировать либо вовсе, либо частично. Если случился перелом не конечности, а, например, копчика, то человек будет ощущать трудности при ходьбе, т.е. происходит не только ограничение в функции поврежденной части, но и тех, которые соприкасаются с ней.

Наличие этих признаков не может говорить со 100% вероятностью о переломе, но многие из этой категории сопровождают любой перелом (боль, отек, ограничение в движении).

Признаки закрытого перелома

Все переломы классифицируются на открытые и закрытые. Последние диагностировать гораздо легче, чем первые без рентгена и помощи специалиста.

Закрытый перелом не сопровождается повреждением мягких тканей: в этом случае страдают кости и суставы, которые могут изменить положение (т.н. перелом со смещением) или просто потерять целостность: расколоться (т.н. оскольчатый перелом), сохраняя при этом прежнее положение.

Первые признаки перелома – боль в области повреждения и отек. Движения ограничены, причиняют боль, также может наблюдаться движение кости не в области сустава (зависит от места повреждения). Зачастую формируется гематома.

Окончательно убедиться в том, что имеет место закрытый перелом можно лишь с помощью рентгена.

Признаки открытого перелома

Открытый перелом – более тяжелая травма, чем закрытый, т.к. в этом случае, помимо повреждения кости ткани тоже теряют целостность. Это может произойти от внешнего воздействия (при ДТП, или попадания конечности в движущийся механизм на производстве) или из-за того, что сломанная кость сама повреждает ткани.

Исходя из этого, основными признаками открытого перелома являются рана, кровотечение, видимость сломанной кости или ее отломков, боль и отек. Если повреждение было очень сильным, то у пострадавшего может наступить травматический шок.

Источник

Ïðèçíàêè âûâèõà

Âûâèõàìè íàçûâàþòñÿ ñòîéêîå ñìåùåíèå ñóñòàâíûõ ÷àñòåé ñî÷ëåíÿþùèõñÿ êîñòåé, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ïîâðåæäåíèåì ñóñòàâíîé ñóìêè. Ïðèçíàêàìè âûâèõà ñëóæàò:

- èçìåíåíèå ôîðìû ñóñòàâà;

- íåõàðàêòåðíîå ïîëîæåíèå êîíå÷íîñòè;

- áîëü;

- ïðóæèíÿùàÿ ôèêñàöèÿ êîíå÷íîñòè ïðè ïîïûòêå ïðèäàòü åé ôèçèîëîãè÷åñêîå ïîëîæåíèå;

- íàðóøåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà.

Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ òðàâìàòè÷åñêèå âûâèõè, îáóñëîâëåííûå ÷ðåçìåðíûì äâèæåíèåì â ñóñòàâå. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, ïðè ñèëüíîì óäàðå â îáëàñòü ñóñòàâà, ïàäåíèè. Êàê ïðàâèëî, âûâèõè ñîïðîâîæäàþòñÿ ðàçðûâîì ñóñòàâíîé ñóìêè è ðàçúåäèíåíèåì ñî÷ëåíÿþùèõñÿ ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé. Ïîïûòêà ñîïîñòàâèòü èõ íå ïðèíîñèò óñïåõà è ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèëüíåéøåé áîëüþ è ïðóæèíÿùèì ñîïðîòèâëåíèåì. Èíîãäà âûâèõè îñëîæíÿþòñÿ ïåðåëîìàìè — ïåðåëîìîâûâèõè. Âïðàâëåíèå òðàâìàòè÷åñêîãî âûâèõà äîëæíî áûòü êàê ìîæíî áîëåå ðàííèì.

Ïîìîùü ïðè âûâèõàõ

Ïîñêîëüêó ëþáîå, äàæå íåçíà÷èòåëüíîå äâèæåíèå êîíå÷íîñòè íåñåò íåñòåðïèìóþ áîëü, ïðåæäå âñåãî, Âû äîëæíû çàôèêñèðîâàòü êîíå÷íîñòü â òîì ïîëîæåíèè, â êîòîðîì îíà îêàçàëàñü, îáåñïå÷èâ åé ïîêîé íà ýòàïå ãîñïèòàëèçàöèè. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ òðàíñïîðòíûå øèíû, ñïåöèàëüíûå  ïîâÿçêè èëè ëþáûå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. Äëÿ èììîáèëèçàöèè âåðõíåé êîíå÷íîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîñûíêó, óçêèå êîíöû êîòîðîé çàâÿçûâàþò ÷åðåç øåþ. Ïðè âûâèõå íèæíåé êîíå÷íîñòè ïîä íåå è ñ áîêîâ ïîäêëàäûâàþò øèíû èëè äîñêè è ïðèáèíòîâûâàþò ê íèì êîíå÷íîñòü. Ïðè âûâèõå ïàëüöåâ êèñòè ïðîèçâîäÿò èììîáèëèçàöèþ âñåé êèñòè ê êàêîé ëèáî ðîâíîé òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.  îáëàñòè ñóñòàâîâ ìåæäó øèíîé è êîíå÷íîñòüþ ïðîêëàäûâàþò ñëîé âàòû. Ïðè âûâèõå íèæíåé ÷åëþñòè ïîä íåå ïîäâîäÿò ïðàùåâèäíóþ ïîâÿçêó (íàïîìèíàåò ïîâÿçêó, íàäåâàåìóþ íà ðóêó äåæóðíûì), êîíöû êîòîðîé ïåðåêðåñòíûì îáðàçîì çàâÿçûâàþò íà çàòûëêå.

ïîâÿçêè èëè ëþáûå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà. Äëÿ èììîáèëèçàöèè âåðõíåé êîíå÷íîñòè ìîæíî èñïîëüçîâàòü êîñûíêó, óçêèå êîíöû êîòîðîé çàâÿçûâàþò ÷åðåç øåþ. Ïðè âûâèõå íèæíåé êîíå÷íîñòè ïîä íåå è ñ áîêîâ ïîäêëàäûâàþò øèíû èëè äîñêè è ïðèáèíòîâûâàþò ê íèì êîíå÷íîñòü. Ïðè âûâèõå ïàëüöåâ êèñòè ïðîèçâîäÿò èììîáèëèçàöèþ âñåé êèñòè ê êàêîé ëèáî ðîâíîé òâåðäîé ïîâåðõíîñòè.  îáëàñòè ñóñòàâîâ ìåæäó øèíîé è êîíå÷íîñòüþ ïðîêëàäûâàþò ñëîé âàòû. Ïðè âûâèõå íèæíåé ÷åëþñòè ïîä íåå ïîäâîäÿò ïðàùåâèäíóþ ïîâÿçêó (íàïîìèíàåò ïîâÿçêó, íàäåâàåìóþ íà ðóêó äåæóðíûì), êîíöû êîòîðîé ïåðåêðåñòíûì îáðàçîì çàâÿçûâàþò íà çàòûëêå.

Ïîñëå íàëîæåíèÿ øèíû èëè ôèêñèðóþùåé ïîâÿçêè ïàöèåíòà íåîáõîäèìî ãîñïèòàëèçèðîâàòü äëÿ âïðàâëåíèÿ âûâèõà.

Ïðèçíàêè ïåðåëîìà

Ïåðåëîìàìè íàçûâàþò ïîâðåæäåíèå êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòíîñòè. Ïåðåëîìû ìîãóò áûòü çàêðûòûìè (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà) è îòêðûòûìè (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà). Âîçìîæíû òàêæå òðåùèíû êîñòè.

Ïåðåëîìàìè íàçûâàþò ïîâðåæäåíèå êîñòè ñ íàðóøåíèåì åå öåëîñòíîñòè. Ïåðåëîìû ìîãóò áûòü çàêðûòûìè (áåç ïîâðåæäåíèÿ êîæíîãî ïîêðîâà) è îòêðûòûìè (ñ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà). Âîçìîæíû òàêæå òðåùèíû êîñòè.

Ïðèçíàêàìè ïåðåëîìà ñëóæàò:

- äåôîðìàöèÿ êîíå÷íîñòè â ìåñòå ïåðåëîìà;

- íåâîçìîæíîñòü äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòè;

- óêîðî÷åíèå êîíå÷íîñòè;

- ïîõðóñòûâàíèå êîñòíûõ îòëîìêîâ ïîä êîæåé;

- áîëü ïðè îñåâîì ïîêîëà÷èâàíèè (âäîëü êîñòè);

- ïðè ïåðåëîìå êîñòåé òàçà — íåâîçìîæíîñòü îòîðâàòü íîãó îò ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðîé ëåæèò ïàöèåíò.

Åñëè ïåðåëîì ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîâðåæäåíèåì êîæíîãî ïîêðîâà, åãî íåòðóäíî ðàñïîçíàòü ïðè íàëè÷èè êîñòíûõ îòëîìêîâ, âûõîäÿùèõ â ðàíó. Ñëîæíåå óñòàíîâèòü çàêðûòûå ïåðåëîìû. Îñíîâíûå ïðèçíàêè ïðè óøèáàõ è ïåðåëîìàõ — áîëü, ïðèïóõëîñòü, ãåìàòîìà, íåâîçìîæíîñòü äâèæåíèé — ñîâïàäàþò. Îðèåíòèðîâàòüñÿ ñëåäóåò íà îùóùåíèå ïîõðóñòûâàíèÿ â îáëàñòè ïåðåëîìà è áîëü ïðè îñåâîé íàãðóçêå. Ïîñëåäíèé ñèìïòîì ïðîâåðÿåòñÿ ïðè ëåãêîì ïîêîëà÷èâàíèè âäîëü îñè êîíå÷íîñòè. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò ðåçêàÿ áîëü â ìåñòå ïåðåëîìà.

Ïîìîùü ïðè ïåðåëîìàõ

Ïðè çàêðûòûõ ïåðåëîìàõ, òî÷íî òàêæå êàê è ïðè âûâèõàõ, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü èììîáèëèçàöèþ êîíå÷íîñòè è ïîêîé. Ñðåäñòâà èììîáèëèçàöèè âêëþ÷àþò øèíû, âñïîìîãàòåëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé áåäðà è ïëå÷à øèíû íàêëàäûâàþò, çàõâàòûâàÿ òðè ñóñòàâà (ãîëåíîñòîïíûé, êîëåííûé, áåäðåííûé è ëó÷åçàïÿñòíûé, ëîêòåâîé è ïëå÷åâîé).  îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ôèêñèðóþò äâà ñóñòàâà — âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå íàäî ïûòàòüñÿ ñîïîñòàâèòü îòëîìêè êîñòåé — ýòèì Âû ìîæåòå âûçâàòü êðîâîòå÷åíèå.

Ïðè îòêðûòûõ ïåðåëîìàõ ïåðåä Âàìè áóäóò ñòîÿòü äâå çàäà÷è: îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå è ïðîèçâåñòè èììîáèëèçàöèþ êîíå÷íîñòè. Åñëè Âû âèäèòå, ÷òî êðîâü èçëèâàåòñÿ ïóëüñèðóþùåé ñòðóåé (àðòåðèàëüíîå êðîâîòå÷åíèå), âûøå ìåñòà êðîâîòå÷åíèÿ ñëåäóåò íàëîæèòü æãóò (ñì. Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè êðîâîòå÷åíèè). Ïîñëå îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ íà îáëàñòü ðàíû íàëîæèòå àñåïòè÷åñêóþ (ñòåðèëüíóþ) ïîâÿçêó è ïðîèçâåäèòå èììîáèëèçàöèþ. Åñëè êðîâü èçëèâàåòñÿ ðàâíîìåðíîé ñòðóåé, íàëîæèòå äàâÿùóþ àñåïòè÷åñêóþ ïîâÿçêó è ïðîèçâåäèòå èììîáèëèçàöèþ.

Ïðè èììîáèëèçàöèè êîíå÷íîñòè ñëåäóåò îáåçäâèæèòü äâà ñóñòàâà — âûøå è íèæå ìåñòà ïåðåëîìà. À ïðè ïåðåëîìå áåäðåííîé è ïëå÷åâîé êîñòè îáåçäâèæèâàþò òðè ñóñòàâà (ñì. âûøå). Íå çàáóäüòå, ÷òî øèíó íå óêëàäûâàþò íà ãîëóþ êîæó — ïîä íåå îáÿçàòåëüíî ïîäêëàäûâàþò îäåæäó èëè âàòó.

Âû äîëæíû çíàòü, ÷òî ïðè îòêðûòîì èëè çàêðûòîì (ñî ñìåùåíèåì êîñòíûõ îòëîìêîâ) ïåðåëîìå êðóïíûõ êîñòåé íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ è ðåïîçèöèÿ (âîññòàíîâëåíèå àíàòîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ) êîñòåé â óñëîâèÿõ áîëüíèöû. Åñëè ïîñëå ïåðåëîìà ïðîøëî áîëåå 2 ÷, à êîñòíûå îòëîìêè íå ñîïîñòàâëåíû, âîçìîæíî òÿæåëåéøåå îñëîæíåíèå — æèðîâàÿ ýìáîëèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè èíâàëèäèçàöèè áîëüíîãî. Çíàÿ ýòî, íàñòàèâàéòå â ïðèåìíîì ïîêîå, ÷òîáû Âàøåìó ïàöèåíòó îêàçàëè ñðî÷íóþ ïîìîùü.

Источник

Образование периостальной (в основном)

и эндостальной мозолей обеспечивает

временную фиксацию костных отломков.

Таким образом, создаются условия для

роста костного регенерата. В дальнейшем

сращение перелома может осуществляться

двумя путями. Выделяют первичное и

вторичное сращения перелома (аналогично

заживлению ран мягких тканей первичным

или вторичным натяжением).

Первичное сращение

Если костные отломки точно сопоставлены

и надёжно фиксированы, регенерат не

травмируется и хорошо кровоснабжается,

репаративная регенерация начинается

сразу с образования интермедиарной

мозоли, представленной костной тканью.

Таким образом, происходит полноценное

костное сращение в ранние сроки. Такой

тип сращения отломков получил название

первичного костного сращения.

Вторичное сращение

Сохраняющаяся подвижность костных

отломков неизбежно сопровождается

травматизацией и нарушением микроциркуляции

образующегося регенерата. При таких

условиях регенерат замещается вначале

хрящевой тканью, образование которой

требует меньшей оксигенации и меньшего

количества биологически активных

веществ. Впоследствии эта хрящевая

ткань замещается костной. Такой вид

сращения получил название вторичного.

Отличительные его черты: образование

выраженной периостальной мозоли и

временное образование хрящевой мозоли.

Диагностика переломов

Диагноз перелома является клиническим.

Его устанавливают на основании жалоб,

анамнеза и клинических симптомов. Важный

момент диагностики перелома —

рентгенологическое исследование.

Абсолютные и относительные признаки перелома

Клиническое обследование пострадавшего

с переломом проводят по общим принципам.

При сборе анамнеза необходимо дополнительно

уточнить характер нарушения функций

после повреждения (мог ли пациент двигать

конечностью и опираться на неё,

самостоятельно передвигаться и т.д.). В

некоторых случаях в момент получения

травмы пострадавший ощущает хруст

ломающейся кости, что при адекватном

состоянии больного можно считать

достоверным признаком перелома.

При объективном исследовании определяют

характерные для перелома симптомы,

которые разделяют на две группы:

абсолютные и относительные.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными называют симптомы, выявление

хотя бы одного из которых достоверно

свидетельствует о наличии перелома:

1. деформация в месте перелома;

2. патологическая подвижность;

3. крепитация костных отломков.

Следует отметить, что в ряде случаев

при переломе может не быть ни одного из

абсолютных признаков. Так бывает,

например, при вколоченных переломах,

переломах плоских костей и т.д.

Деформация в месте перелома—

характерное изменение конфигурации

повреждённого сегмента или конечности

(штыкообразная деформация, изменение

по оси, ротация в области перелома),

иногда при этом визуально определяют

костные отломки.

Патологическая подвижность—

наличие движений вне зоны сустава. Её

определяют следующим образом: проксимальную

часть конечности фиксируют рукой, а

дистальную часть, осторожно, не вызывая

боли, пытаются пошевелить лёгкими

качательными движениями. Симптом считают

положительным в случае ощущения

подвижности периферической части

конечности.

Крепитация костных отломков—

характерный хруст или соответствующие

пальпаторные ощущения, возникающие при

касании между собой костных отломков.

Её можно ощутить при попытках пострадавшего

двигать конечностью, а также в момент

наложения либо снятия повязки или

транспортной шины. Специально вызывать

кос- тную крепитацию не следует из-за

усиления боли, а также возможного

повреждения мягких тканей, сосудов,

нервов вследствие смещения костных

отломков.

Относительные симптомы перелома

При отсутствии абсолютных симптомов

перелома этот диагноз может быть

поставлен на основании относительных

признаков, характерных для перелома,

хотя каждый из них может наблюдаться и

при других видах повреждений.

Болевой синдром всегда сопутствует

переломам костей. Боль носит интенсивный

характер, усиливается при движении.

Особенно важно выявление локальной

болезненности и боли в области перелома

при нагрузке по оси конечности.

Так, весьма достоверным признаком

перелома ребра является появление

локальной боли при одновременном

надавливании на позвоночник и грудину.

В области перелома, как правило, имеется

гематома, которая при переломе

крупных костей, например, при переломе

бедра, может достигать довольно больших

размеров — до 1500 мл, а в случае множественных

переломов костей таза — 2500 мл и более.

Для перелома весьма характерно укорочение

и вынужденное положениеконечности.

Следует помнить, что эти же признаки

могут появляться и при вывихе.

Нарушение функцийконечности

при переломе весьма существенно: пациент

не может встать с опорой на конечность,

оторвать конечность от поверхности

(симптом «прилипшей пятки» при переломе

лонных костей, вертлужной впадины, шейки

бедра), конечность не может удерживать

собственный вес и т.д.

Относительные симптомы чаще всего

свидетельствует о возможности перелома

и позволяют клинически его заподозрить

даже при отсутствии абсолютных признаков.

Подтверждать диагноз (перелом) во всех

случаях необходимо с помощью

рентгенологического исследования.

Соседние файлы в папке Общая хирургия. Петров

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

При

объективном обследовании выявляют

симптомы, характерные для перелома. Они

делятся на две группы: абсолютные

(прямые) и относительные (косвенные).

Абсолютные

симптомы:

—

характерная деформация – изменение

конфигурации конечности, ее оси;

—

патологическая подвижность – наличие

движений в зоне вне сустава;

—

крепитация – костный хруст на месте

перелома из-за трения костных отломков.

Относительные

симптомы:

—

боль в месте перелома, усиливающаяся

при движении;

—

локальная болезненность при пальпации;

—

усиление болезненности в месте перелома

при нагрузке по оси кости;

—

гематома в области перелома;

—

укорочение конечности при смещении

отломков по длине;

—

вынужденное положение конечности;

—

нарушение функции.

При

открытых

переломах в рану могут выступать костные

отломки.

Первая медицинская помощь.

Прежде

всего, следует оказать помощь пострадавшим

с открытыми переломами.

По

показаниям следует наложить

кровоостанавливающий жгут или давящую

повязку, ввести обезболивающее средство,

а также осуществить транспортную

иммобилизацию табельными или подручными

средствами.

При

закрытых переломах обычно осуществляют

обезболивание и транспортную

иммобилизацию. С помощью иммобилизации

конечности создают покой, предупреждают

вторичное повреждение сосудов, нервов

и мягких

тканей костными отломками.

Выносу

(вывозу) из очага поражения в первую

очередь подлежат пострадавшие

с наложенными жгутами и в состоянии

шока.

Оказанию

первой врачебной помощи предшествует

проведение медицинской

сортировки, в процессе которой выделяют

следующие группы пораженных:

I

группа — пострадавшие с множественными

переломами, сопровождающимися

необратимым шоком и кровопотерей. Такие

раненые обычно находятся в состоянии

агонии;

группа

— пострадавшие, помощь которым требуется

по жизненным показаниям

(неостановленное наружное кровотечение,

травматический шок,

травматическая

ампутация конечности);группа

— пострадавшие, помощь которым может

быть оказана во вторую очередь или

отложена до следующего этапа (переломы

костей и вывихи

суставов без признаков

массивной кровопотери и шока);

IV группа

— пострадавшие с легкими переломами.

ТРАНСПОРТНАЯ

ИММОБИЛИЗАЦИЯ.

Транспортную

иммобилизацию применяют с целью

предотвращения дальнейшего смещения

костных отломков, уменьшения болевого

синдрома и профилактики травматического

шока, вторичных повреждений тканей,

вторичных кровотечений, инфекционных

осложнений ран, создания возможностей

для транспортировки пострадавшего в

медицинское учреждение.

Предложено

большое количество транспортных шин:

лестничные (шина Крамера), фанерные

(лубки), специальные для бедра (шина

Дитерихса), пластмассовые

для иммобилизации нижней челюсти, а

также созданные за последнее время

пневматические шины и носилки

иммобилизирующие вакуумные. При

благоприятных

условиях для транспортной иммобилизации

могут быть использованы лонгетные

гипсовые повязки, а также гипсовые

кольца для лучшей

фиксации транспортных шин.

Основные

правила наложения транспортных шин:

1.Обеспечение

неподвижности не менее 2 суставов

(при переломе плечевой и бедренной кости

3 сустава), расположенных выше и ниже

поврежденного

сегмента.

2.Конечности

придают функционально выгодное положение

(если

оно удобно для транспортировки).

3.Шину

моделируют по здоровой конечности

пострадавшего.

4.Шина

накладывается поверх одежды, обуви -при

закрытых травмах; при открытых -одежду

разрезают для наложения асептической

повязки.

5.Надежно

фиксируют бинтами или другим материалом.

6.Кончики

пальцев кисти и стопы должны быть

открытыми для контроля за кровообращением.

7.Кровоостанавливающий

жгут не должен закрываться фиксирующим

шину материалом.

8.Конечность

с наложенной шиной в холодное время

года утепляют.

9.Транспортная

иммобилизация верхней конечности может

осуществляться

мягким материалом (косынкой или бинтом).

Иммобилизацию

косынкой осуществляют 2 способами.

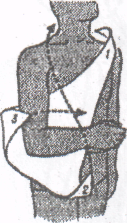

Первый

способ (Рис.1):

косынку накладывают при согнутой в

локтевом суставе конечности, приведенной

к туловищу. Поврежденную руку укладывают

на среднюю часть косынки, а длинные

острые концы ее связывают сзади на

шее. Тупой угол косынки подворачивают

кпереди и фиксируют локоть и нижнюю

часть плеча. Этот угол косынки закрепляют

безопасной булавкой.

Рис.1

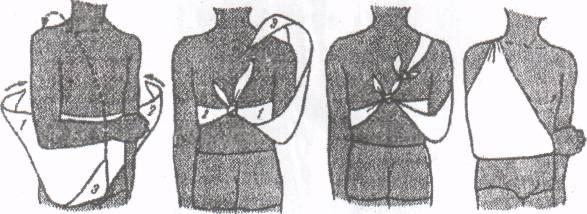

Второй

способ (Рис.2):

косынку завязывают сзади на уровне

здоровой лопатки

так, чтобы один из концов узла был,

возможно, длиннее. Косынку фиксируют

к туловищу приблизительно на уровне

мечевидного отростка. Вершина косынки

(ее тупой угол) должна свисать по передней

поверхности бедра поврежденной стороны.

Эту вершину поднимают вверх и в нее

укладывают

больную руку. Длинный конец от угла на

спине связывают с вершиной

косынки сзади туловища. Если концов

косынки для связывания не хватит, то их

можно удлинить носовым платком или

другим материалом. Второй способ

надежнее фиксирует руку, чем первый.

Рис.2

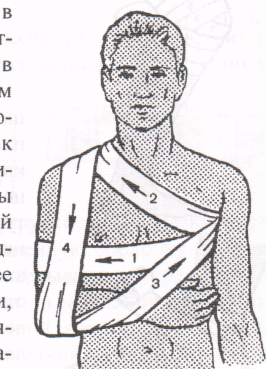

Повязка |

Рис.3

Туры

бинта показаны на рис. 3; номерами и

стрелками указан путь бинта. Необходимо

выполнять приблизительно 4-5 таких

петлеобразных туров, а затем фиксировать

их 3-4 циркулярными турами бинта (по

возможности гипсовыми) через

грудную клетку и руку. Последовательность

наложения туров бинта легко

запомнить по их направлению

«подмышка-плечо-локоть». Если кисть

не была захвачена повязкой, то ее

подвешивают на отдельную лямку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник