Классификация переломов верхней челюсти по энтину

I. Срединный перелом — между центральными резцами.

II. Ментальный перелом — боковой в области клыков.

III. Ангулярный перелом — в области угла нижней челюсти.

IV. Цервикальный перелом — перелом шейки и суставного отростка. Сравнительно редко наблюдается перелом венечного отростка нижней челюсти.

Особенности переломов челюстно-лицевой области

I. При огнестрельных переломах:

1. Сопровождаются повреждением мягких тканей, т.е. открывание раны-ворота для инфекций.

2. Не имеют типичных линий.

3. Имеют различную локализацию.

4. Многооскольчатость.

5. Наличие зубов.

6. Близость жизненно важных органов.

II. При лучевых переломов.

1. Радиоактивное поражение.

2. Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация).

Осложнения при огнестрельных и неогнестрельных переломах челюстно-лицевой области

Ранние осложнения:

1. Инфицирование раны при открытом переломе.

2. Раздробление твердых и мягких тканей.

3. Кровотечение.

4. Асфиксия.

5. Шок.

6. Потеря сознания.

7. Смещение отломков:

а) под действием ранящей силы и ее направления;

б) под тяжестью самого отломка;

в) под действием тяги мышц (10 кг на 1 см кв. поперечного сечения мышцы).

Последующие осложнения:

1. Психические травмы — в результате обезображивания лица, а также из-за несоответствия между видом и тяжестью ранения.

2. Не правильное сращение переломов.

3. Образование ложных суставов.

4. Образование контрактур.

5. Образование грубых рубцов и, как результат, микростомия.

Признаки переломов

1. Нарушение целостности твердых и мягких тканей.

2. Кровотечение (при открытых переломах).

3. Боль в области перелома.

4. Патологическая подвижность костей.

5. Нарушение прикуса в результате смещения отломков.

6. Ограничение подвижности нижней челюсти.

Методы лечения переломов челюстей и их последствий.

- Хирургический

- Аппаратурный

- Аппаратурно — хирургический

- Функциональный

Осложнения при переломах.

Ранние:

1. инфицирование при открытых переломах.

2. раздробление твердых и мягких тканей

3. кровотечения

4. асфиксия

5. шок

6. потеря сознания

7. смещение отломков

Последующие осложнения:

1. психические травмы

2. неправильное сращение отломков

3. образование ложных суставов

4. образование контрактур

Особенности переломов челюстно — лицевой области.

I. При огнестрельных переломах

· Сопровождаются повреждениями мягких тканей, т. е. открытые раны- ворота для инфекции

· Не имеют типичных линий, имеют размягченную локализацию.

· Многооскольчатость

· Наличие зубов( вторичный ранящий снаряд)

· Близость жизненно важных органов

II. При лучевых:

· Радиоактивные поражения

· Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация)

Раздел № 2.Ортопедическое лечение переломов челюстей репонирующими и фиксирующими аппаратами.

Лекция №1.

Аппараты для лечения переломов с тугоподвижными отломками ( аппараты Катца, Бруна, Поста, Шура итд.)

Первая помощь при переломах

1. .Первая доврачебная медицинская помощь:

1.1. Остановка кровотечения.

1.2. Профилактика аспирации и асфиксии.

1.3. Защита раны от инфекции.

2. Первая врачебная помощь:

2.1. Фиксация языка при угрозе асфиксии.

2.2. Первичная обработка ран

2.3. Введение противостолбячной сыворотки.

2.4. Противошоковая терапия(сердечные средства, морфин, согревающие мероприятия).

2.5. Наложение временных шин.

3. Первая специализированная помощь:

3.1. лигатурное связывание зубов.

Источник

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. — Также рекомендуем «Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.» Оглавление темы «Устранение аномалий прикуса.»: |

Источник

I. По локализации перелома

1. Перелом альвеолярного отростка (аркообразный);

2. Перелом верхней челюсти Ле Фор I (поперечный);

3. Перелом верхней челюсти Ле Фор II (суборбитальный);

4. Перелом верхней челюсти Ле Фор III (суббазальный);

5. Перелом верхней челюсти Герена (саггитальный).

II. По характеру перелома

1. Со смещением отломков;

2. Без смещения отломков.

На основании особенностей анатомического строения верхней челюсти, а также экспериментов, проведенных Ле Фором, и клинических наблюдений были установлены слабые линии, где наиболее часто происходят переломы верхней челюсти. Различают три основных типа переломов верхней челюсти (по Ле Фору).

Первый тип (Ле Фор I). Линия перелома при этом типе проходит от края грушевидного отверстия горизонтально кзади выше альвеолярного отростка, к бугру верхней челюсти и к крыловидному отростку клиновидной кости. Перелом проходит в горизонтальной плоскости, отламывается дно верхнечелюстной пазухи, дно носа. При двустороннем переломе происходит горизонтальный перелом перегородки носа.

Второй тип (Ле Фор II). Линия перелома проходит горизонтально через носовые кости, переходит на внутреннюю поверхность глазницы и доходит по ней до нижнеглазничной щели. Затем идет по нижней стенке глазницы вперед, пересекает нижнеглазничный край вблизи от скуловерхнечелюстного шва или по нему и вдоль шва переходит с передней стенки верхней челюсти к нижнему отделу крыловидного отростка. При двустороннем переломе верхней челюсти по второму типу обязательно ломается перегородка носа в вертикальном направлении и несколько спереди назад

Третий тип (Ле Фор III). Линия перелома при этом типе проходит поперечно через носовые кости, переходит на внутреннюю стенку глазницы и доходит до нижнеглазничной щели. Далее от нее линия перелома проходит по наружной стенке глазницы вперед, пересекает наружный край глазницы по лобно-скуловому шву или вблизи его и идет кзади, к верхнему отделу крыловидного отростка клиновидной кости, который отделяется вместе с верхней челюстью. При переломе по третьему типу происходит перелом височного отростка скуловой кости вблизи от скуловисочного шва. При двусторонних переломах по третьему типу определяется вертикальный перлом перегородки носа. А.А. Лимберг называет такой перелом черепно-лицевым разъединением, т.к. вся верхняя челюсть со скуловой костью отделяются от основания черепа.

Следует отметить, что нередко наблюдаются смешанные переломы, когда с одной стороны может возникать перелом по второму, а с другой – по третьему типу или комбинация перелома по первому и второму типу и т.д.

Смещение отломков верхней челюсти происходит под влиянием продолжающегося действия силы (как правило, кзади) и под действием собственной силы тяжести (книзу).

Переломы верхней челюсти по линии Ле Фор II и Ле Фор III сочетаются, как правило, с черепно-мозговой травмой.

Клиника. Жалобы.Больные отмечают боли при смыкании челюстей и жевании. Часто жалуются на невозможность откусить пищу передними зубами (открытый прикус). В большинстве случаев больные отмечают потерю сознания в момент травмы (сотрясение или ушиб головного мозга). У всех больных отмечается носовое кровотечение, т.к. при переломах верхней челюсти повреждается слизистая оболочка носа, верхнечелюстной пазухи или решетчатого лабиринта. Иногда возникает подкожная эмфизема мягких тканей лица (крепитация при пальпации). При переломе по Ле Фор II нередко утрачивается чувствительность (чувство онемения) подглазничной области, верхней губы, крыла носа в связи с повреждением подглазничного нерва. В случае перелома по Ле Фор II, Ле Фор III при смещении отломков вниз (особенно в положении стоя) больные отмечают двоение в глазах (диплопия).

Осмотр больного при переломе Ле Фор I. Отмечается припухлость верхней губы, сглаженность носогубной борозды. В случае значительного смещения отломков можно определить удлинение нижнего отдела лица (верхней губы). При осмотре полости рта имеется кровоизлияние в слизистую оболочку преддверия полости рта в пределах перелома. У больных с односторонним переломом можно видеть разрывы слизистой оболочки альвеолярного отростка, обычно в переднем отделе. При перкуссии зубов на стороне перелома отмечается глухой перкуторный звук. При пальпации скулоальвеолярного гребня определяется выступ. Альвеолярный отросток верхней челюсти подвижен.

Осмотр больного при переломе Ле Фор II. Припухлость в подглазничной области и у основания носа. Кровоизлияние в нижние веки или симптом очков. При значительном смещении отломков – удлинение среднего отдела лица. При пальпации может определяться крепитация отломков в области основания носа, болезненность и костные выступы по нижнему краю глазницы. В полости рта: кровоизлияние в слизистую оболочку преддверия рта в области больших и малых коренных зубов. При пальпации скулоальвеолярного гребня определяется выступ.

Осмотр больного при переломе Ле Фор III. Припухлость у основания носа, в височной области, кровоизлияние в верхнее и нижнее веко (симптом очков). При значительном смещении отломков – удлинение средней зоны лица. Определяются крепитация отломков в области основания носа, костные выступы и болезненность в области наружного края глазницы.

При осмотре полости рта в случае смещения отломков верхней челюсти между верхними и нижними передними зубами нет контакта, соприкасаются только боковые зубы (открытый прикус). Очень важным для определения типа перелома является симптом нагрузки. Для этого, встав сзади и справа от больного, указательными пальцами следует надавить на область проекции крючков крыловидных отростков (сразу за твердым небом кнутри от альвеолярного отростка), при этом появляется болезненность в тех участках, где проходит линия перелома. При этом исследовании определяется и подвижность отломков – передний отдел верхней челюсти несколько смещается книзу.

При подозрении на перелом верхней челюсти проводят рентгенологическое исследование (в полуаксиальной проекции, ОПГ). Наиболее информативным является рентгеновская компьютерная томография (РКТ).

Источник

Челюстно-лицевая хирургия ¦ Переломы челюстей — классификация переломов челюстей

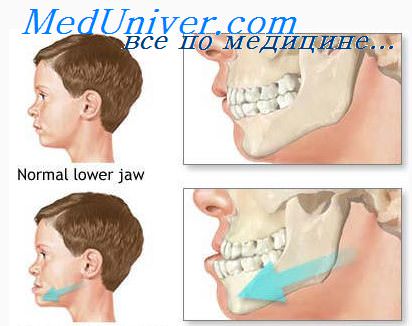

Переломы челюстей имеют едва ли не наибольшее значение среди всех повреждений костей лицевого скелета. При этом их преобладающее число (около 70%) приходится на переломы именно нижней челюсти, которые чаще всего бывают двойными и тройными, что объясняется формой кости, имеющей вид подковы, и сопровождаются сотрясением головного мозга.

В зависимости от этиологии (причины), характера перелома, его линии и ряда других признаков имеются различные варианты переломов челюстей. По этиологии их в первую очередь делят на травматические, произошедшие под воздействием той либо иной внешней силы, и патологические, самопроизвольно или спонтанно возникшие на фоне протекающего в костях болезненного процесса (например, при остеомиелите, туберкулёзном или опухолевом поражении, при сифилисе и т.д.). Что касается травматических переломов челюсти, обязательно учитывают также и тот факт, что травма может быть огнестрельной или же неогнестрельной. Огнестрельные переломы челюсти довольно часто бывают оскольчатыми и осложняются костными дефектами различной величины и глубины.

Переломы челюстей делят также на полные, сопряжённые с патологическим изменением непрерывности повреждённой челюсти, и неполные по типу вдавлений, отломов и трещин, а также на закрытые, когда ни кожа, ни слизистая не пострадали, и открытые, когда целостность внешних покровов нарушена либо непосредственно травмирующим агентом, либо острым краем отломка кости. Открытые переломы абсолютно всегда инфицированы и обычно характеризуются более тяжёлой клинической симптоматикой. Кстати, переломы альвеолярных отростков обеих челюстей и тела нижней челюсти практически всегда бывают открытыми в виду того, что покрывающая кость слизистая оболочка интимно соединена с надкостницей и в подавляющем большинстве случаев параллельно с переломом кости происходит повреждение и слизистой.

Исходя из характеристик линии перелома челюстей, различают прямые, продольные, поперечные, косые, зигзагообразные, а также вышеупомянутые оскольчатые переломы. По числу отломков переломы могут быть одинарными, двойными, тройными и множественными, а по механизму возникновения прямыми, возникающими непосредственно в месте воздействия травмирующей силы, и непрямыми, произошедшими вдалеке от места приложения силы (например, перелом в области шейки суставного отростка при ударе в подбородок).

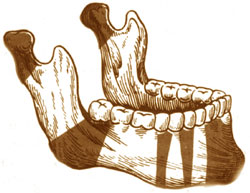

Дополнительно на нижней челюсти различают срединные переломы, локализующиеся в районе центральных резцов, ментальные (боковые) — в области ментальных отверстий либо области клыков, угловые (ангулярные) или же антиангулярные — в районе угла нижней челюсти либо впереди него, цервикальные (пришеечные) — в зоне шейки суставных отростков.

Переломы верхней челюсти делят на переломы альвеолярного отростка, орбитальные (суббазальные), суборбитальные и переломы отдельных костей лицевого скелета. Суборбитальными переломами называют те, что проходят ниже инфраорбитального отверстия. В свою очередь они бывают линейными, дырчатыми и оскольчатыми. Если линия перелома идёт под основанием черепа либо вблизи него, переломы называют суббазальными, или орбитальными. Орбитальные переломы, так как они расположены ближе к основанию черепа, по своему течению более тяжелы, чем суборбитальные.

(495) 506-61-01— где лучше оперировать головной мозг

ЗАПРОС в КЛИНИКУ

Источник