Классификация переломов у собак

Переломы костей главным образом подразделяются на патологические и травматические. Патологические переломы возникают в местах патологической перестройки костной ткани вследствие различных патологий (например, при остеопорозе или остеосаркоме); травматические переломы происходят в результате травмы, при которой механическая сила, воздействующая на кость, превышает предел прочности кости.

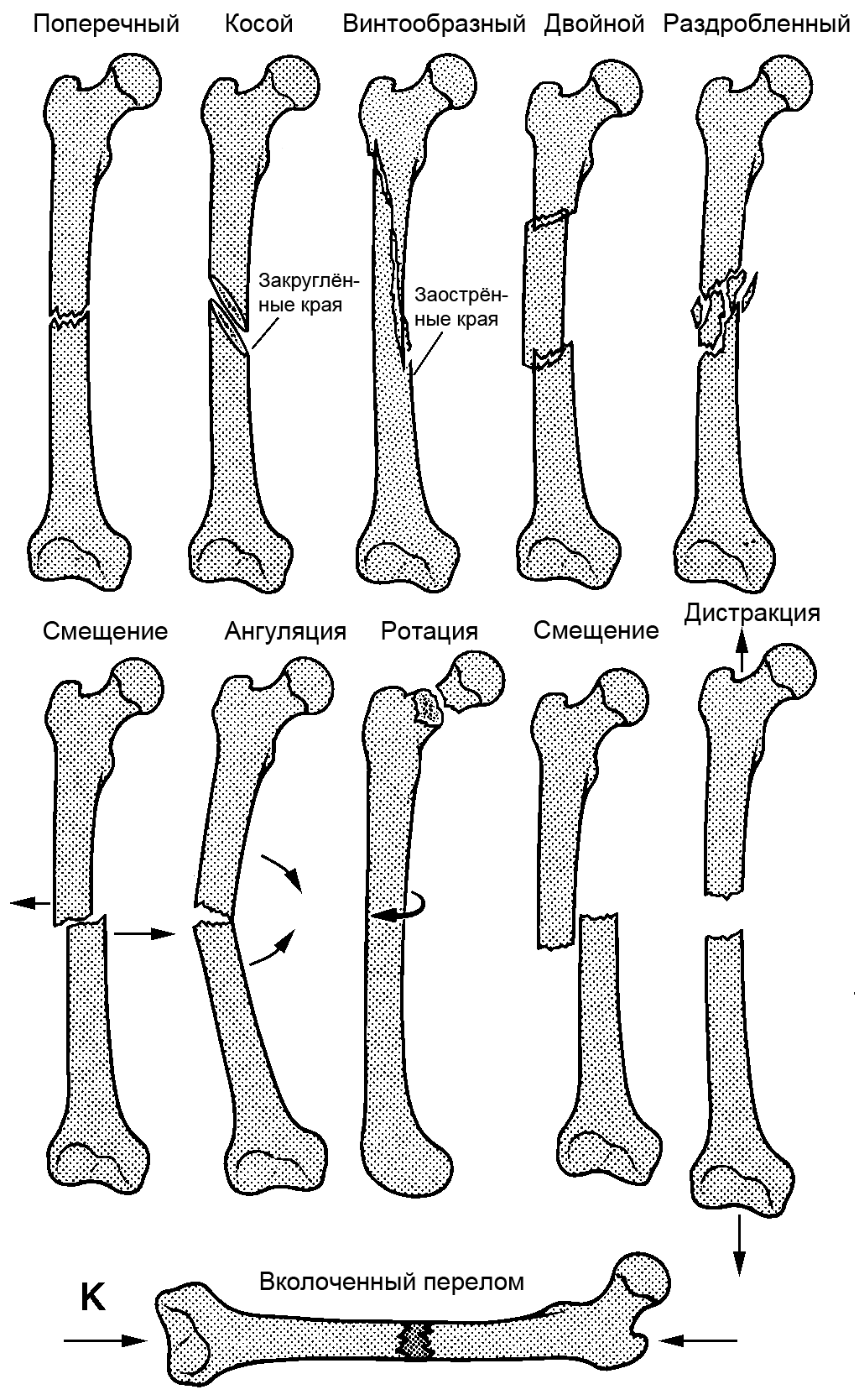

Основным рентгенологическим признаком перелома является его линия — линейное просветление, проходящее через тень кости в различной плоскости. Плоскость перелома — это отношение линии перелома к продольной оси кости. Различают следующие виды переломов в зависимости от направления их плоскостей:

- поперечный

- продольный

- Т-образный (комбинация продольного и поперечного)

- V-образный, Y-образный (часто встречаются при метафизарных переломах)

- косой (плоскость перелома проходит под углом)

- винтообразный (линия перелома проходит по спирали)

- краевой (отрыв небольшого костного фрагмента)

- незавершённый линейный перелом (по типу трещины)

- дырчатый (например, следствие черепно-мозговой травмы)

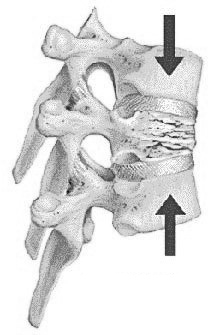

- компрессионный (для позвонков), вколоченный (для трубчатых костей)

Клинически переломы подразделяются на открытые, при которых отломок повреждает мягкие ткани и выходит наружу, и закрытые — при ненарушенной целостности мягких тканей. Если перелом присутствует на ограниченном участке кости в нескольких плоскостях, то такой перелом называется оскольчатым, который в зависимости от размеров и количества осколков подразделяется на следующие виды:

- крупнооскольчатый

- мелкооскольчатый

- раздробленный

- размозжённый (единая масса из костной и мягких тканей)

Простые переломы характеризуются одной плоскостью, а сложные — несколькими плоскостями или отломками. К сложным переломам также относят те виды переломов, при которых невозможно полное восстановление структуры кости —даже после успешной консолидации отломков кость становится деформированной. Следующие виды переломов также классифицируют как сложные:

- Если на одной кости имеется несколько переломов, а их плоскости расположены на расстоянии друг от друга, то в зависимости от количества их плоскостей выделяют двойные, тройные и множественные переломы.

- Если линия перелома доходит до суставной щели, то такие переломы относятся к внутрисуставным. Внутрисуставные переломы в свою очередь могут классифицироваться по типу повреждения эпифиза, например чрезмыщелковый перелом, а также мыщелковый перелом.

- При компрессионных и вколоченных переломах края отломков внедряются друг в друга.

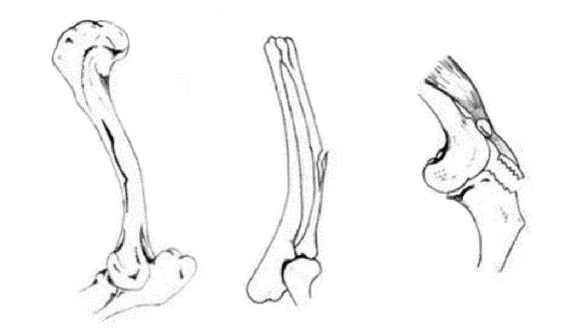

- У растущих животных встречаются поднадкостничные переломы по типу «зелёной ветки», при которых эластичная надкостница не разрывается, а удерживает отломки подобно коре ветки. У растущих животных также наблюдаются переломы по зонам роста (эпифизиолиз) и отрывы апофизов костей. Так как места прикрепления апофизов и ростковые зоны менее прочные, при воздействии механической силы на кость они являются «слабым звеном» и повреждаются раньше остальных, более прочных структур.

Место перелома принято указывать по уровням повреждения кости:

- Эпифиз (проксимальный или дистальный)

- Зона диафиза (верхняя, средняя или нижняя треть)

- Метафиз

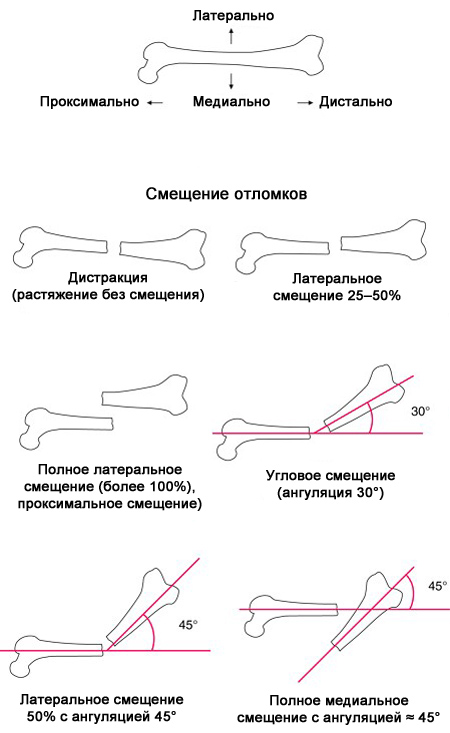

Кроме локализации переломов, при наличии, указывают также смещение отломков, которое подразделяется на следующие типы:

- Поперечное (латеральное, медиальное)

- Продольное (проксимальное, дистальное)

- Угловое (ангуляция)

- Ротационное

Примеры названий некоторых переломов:

- Мелкооскольчатый внутрисуставной перелом дистального эпифиза бедренной кости;

- Поднадкостничный перелом малоберцовой кости с ангуляцией 15°, отрыв апофиза большеберцовой кости;

- Дистальный эпифизиолиз плечевой кости с проксимальным смещением и медиальной ротацией;

- Поперечный перелом верхний трети диафиза бедренной кости с латеральным смещением и ангуляцией 45°.

Рисунок типичных переломов и направлений смещения отломков

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рентгенограммы переломов различных типов

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

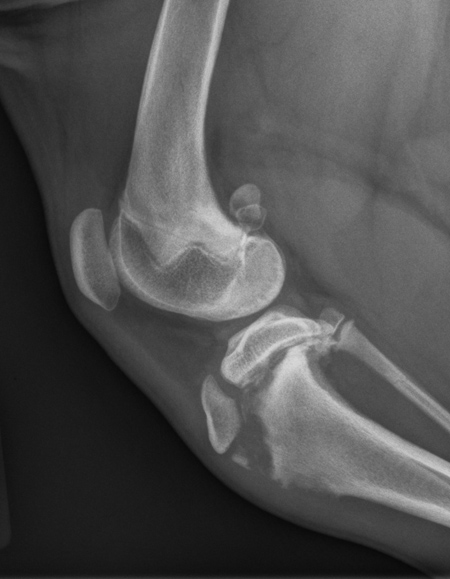

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

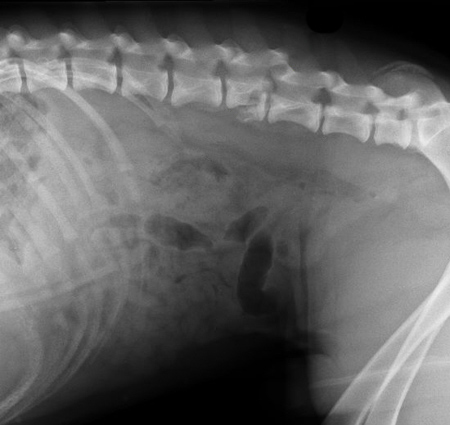

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

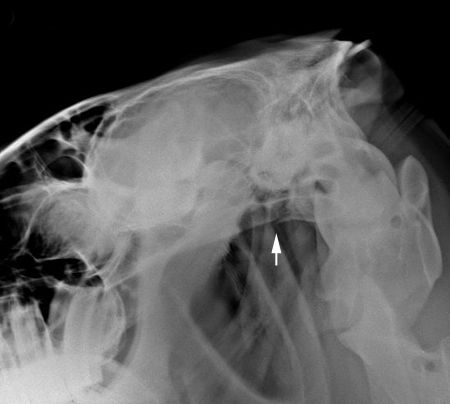

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Функция печати недоступна из системного меню вашего браузера. Для того чтобы распечатать эту страницу, нажмите на ссылку «Версия для печати» в заголовке статьи.

Охраняется законом РФ «Об авторском праве».

Размещение материалов на сторонних ресурсах возможно только с разрешения редакции портала.

Источник

Перелом – полное или неполное нарушение целостности кости и/или хряща. Перелом сопровождается различной степенью повреждения окружающих мягких тканей, включая нарушения кровоснабжения кости и функции опорно-двигательной (локомоторной) системы. Врач работающий с переломом должен рассматривать как локальное так и общее состояние пациента.

Переломы могут быть классифицированы на основании своей локализации, сопоставимости, направления, количества линий перелома, стабильности после анатомической реконструкции и соединения его с окружающей средой. Далее будет описана классификация на основании данных AO Vet, которая адаптировала классификацию переломов длинных трубчатых костей из гуманной медицины с учетом требований ветеринарии мелких домашних животных. Локализация и морфология переломов характеризуется и определяется обычными терминами и переводится в алфавитно-цифровой код для облегчения доступа и введения данных в компьютер. Также будут описаны некоторые другие характеристики переломов.

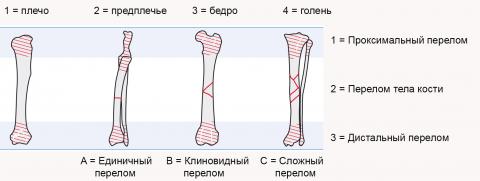

Рисунок. Алфавитно-цифровая система классификации переломов (источник рисунка: AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat). Каждой длинной кости присвоен номер: 1 = плечевая кость; 2 = лучевая и локтевая кости; 3 = бедро; 4 = большеберцовая и малоберцовая кости (голень). Каждой зоне кости также присвоен определенный номер: 1 = проксимальная зона; 2 = тело кости; 3 = дистальная зона. Каждый перелом дальше подразделяется исходя из тяжести на единичный (A), клиновидный (B) и сложный (C). Далее в тексте следует более подробное описание.

Таблица. Алфавитно-цифровая морфологическая система классификации переломов AO Vet

Локализация | Морфология перелома | ||

Кости 1, 2, 3, 4 | Сегмент 1, 2, 3. | Тип A, B, C | Подгруппа 1, 2, 3. |

Роль причинных факторов

Перелом может развиваться при прямом и косвенном воздействии на кость, а также учитываются механические воздействия на патологически измененную кость. Прямое воздействие силы на кость характеризуется формированием перелома в зоне воздействия физического фактора, характерным примером являются переломы тела кости после дорожно-транспортного происшествия (по зарубежной статистике, порядка 75%–80% переломов вызваны ДТП). Непрямое воздействие силы на кость характеризуется формированием переломов в точке отдаленной от места непосредственного воздействия физического фактора передачи силы через кость или мышцы (пр. перелом шейки бедра, отрыв бугорка большеберцовой кости, переломы мыщелков плеча или бедра). Повторяющийся стресс (усталостные переломы) также может играть роль в развитии переломов у мелких домашних животных, данные переломы чаще ограничены костями задних или передних конечностей (пр. переломы пясти и плюсны у беговых грейхаундов). Патологические переломы – перелом кости на фоне воздействия обычной механической силы на измененную кость (пр. остеосаркома кости, вторичный пищевой гиперпаратиреоз).

Соединение перелома с окружающей средой

В зависимости от коммуникации места перелома с окружающей средой, он разделяется на закрытый и открытый. При закрытом переломе сохраняется целостность кожных покровов и он не соединяется с окружающей средой. При открытом переломе – место перелома выходит наружу, и в зависимости от степени соединения он может быть разделен на несколько групп:

Таблица. Подразделение открытых переломов.

Классификация перелома | Описание |

Тип I | Повреждение кожи менее 1 см. |

Тип II | Повреждения кожи более 1 см. |

Тип III(a) | Широкая мягкотканевая лацерация или наличие лоскутов или травма полученная от предмета с большой энергией. |

Тип III(b) | Тяжелое повреждение мягких тканей с потерей части. |

Тип III(c) | Повреждения артериального кровотока конечности |

Морфология и тяжесть перелома

Итак, после присоединения номера каждой кости и определения локализации (сегмента) поражения, далее каждый перелом определяется как простой, клинообразный и сложный типы (A, B, и C соответственно), после чего он может быть разделен на несколько групп в зависимости от типа и длительности фрагментации кости (пр., A1, A2, A3)

Далее идет более подробное описание терминов, используемых для описания тяжести перелома.

Термины определяющие направление линии перелома:

Поперечный перелом — пересекает кость под углом к продольной оси не более чем на 30 градусов. Косой перелом – угол пересечения продольной оси кости составляет более 30 градусов. Спиральный перелом – отдельный случай косого перелома, при котором линия перелом искривляется вокруг диафиза.

Термины определяющие степень перелома:

Неполный переломы (трещина) – термин используемый для описания переломов затрагивающих только одну сторону коркового вещества, неполный перелом именуется как перелом «зеленой ветки» у молодых животных, ввиду наклона несломанной стороны. Щель перелома проявляет четкие контуры проникающие в кору в линейном или спиральном направлении. У зрелых животных, периост обычно остается интактным.

Полный перелом – термин описывающий одно полное разрушение кости. Любая фрагментация ведущая к дефекту в месте перелома должна быть меньше одной трети кости диаметра, после редукции перелома.

Многофрагментарный (оскольчатый, раздробленный) перелом – имеет один или более полностью отделенных фрагментов промежуточного размера. Данные переломы дальше могут быть описаны следующим образом:

• клиновидный перелом – многофрагментный перелом с частичным контактом между основными фрагментами после редукции.

• редуцируемый клин – фрагмент с длиной и толщиной более одной трети диаметра кости, после редукции и фиксации клина к основному фрагменту, это приводит к формированию простого перелома.

• нередуцируемый клин – фрагмент с длиной и толщиной менее одной трети диаметра кости, он ведет в формированию дефекта основного фрагмента после редукции более чем на одну треть диаметра кости.

Множественный или сегментарный перелом – кость сломана на три или более сегментов, линия переломов не встречается в общей точке. Это специальный случай редуцируемого клиновидного перелома.

Следующие дополнительные термины могут использоваться для разъяснения характера переломов:

Вколоченный перелом – костные фрагмента после перелома внедряются друг в друга.

Перелом отрыва – фрагмент кости, который является местом прикрепления мышцы, сухожилия или связки, отсоединяется в результате натяжения.

Стабильность после редукции (возвращения в нормальную анатомическую позицию)

Стабильные переломы. Фрагменты соединяются и не ведут к укорочению кости (пр. поперечный перелом, перелом «зеленой ветки», вколоченные переломы.

Нестабильные переломы. Фрагменты не соединяются, и поэтому скользят относительно другу друга при сопоставлении (пр. косые переломы или нередуцируемые клиновидные переломы). При лечения, показана фиксация для поддержания длины, выравнивания и предотвращения ротации.

Отдельные характеристики переломов проксимальных и дистальных зон метафиза

Проксимальные и дистальные зоны метафиза требуют специфической номенклатуры для описания широкой вариабельности внесуставных и внутрисуставных переломов наблюдаемых в локации. Вначале они подразделяются в зависимости от вовлечения в зону перелома прилегающего сустава:

Внесуставные переломы. Суставная поверхность не вовлечена в перелом, отделена от диафиза кости. Они обычно именуются как переломы метафиза. При переломе физа – отделение перелома развивается по зоне физа или зоне роста. Это происходит только у молодых, растущих животных (с открытым физом или зоной роста).

Частичные внутрисуставные переломы. Вовлечена только часть поверхности сустава, оставшаяся часть присоединена к диафизу. Характерный пример – отлом одного мыщелка плечевой кости.

Полные внутрисуставные переломы. Поверхность сустава сломана и полностью отделена от диафиза кости. Классическим примером является T- или Y-образный перелом дистального отдела плечевой кости.

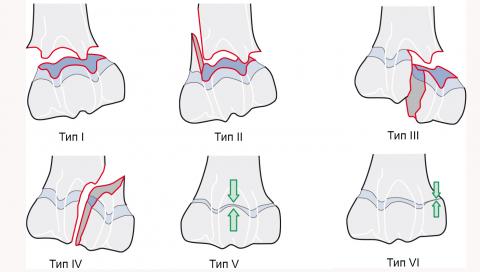

Более подробно переломы проксимальных и дистальных отделов длинных костей характеризует система классификация Салтера-Харриса, которая разделяет переломы вовлекающие зоны роста в 6 типов (I-VI).

Тип I. Переломы идущие через зону роста (физ)

Тип II. Перелом идущий через физ и часть метафиза.

Тип III. Перелом идущий через эпифиз и физ, и в основном внутрисуставной.

Тип IV. Перелом внутрисуставной, идущий через эпифиз, поперек физа, и через метафиз.

Тип V. Перелом разрушающий физ, который не определяется радиографически, но проявляется через несколько недель, когда останавливается рост физа.

Тип VI. Перелом характеризуется частичным закрытием зоны роста, в результате повреждения части зоны роста (физа).

Рисунок. Система классификации переломов зоны роста Салтера-Харриса. (источник рисунка: AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat).

Источник

Переломы костей (Fracturae ossium). Переломом называется частичное или полное нарушение анатомической целости кости, сопровождающееся повреждением мягких тканей. В зависимости от характера и силы насильственного воздействия, анатомических особенностей костей (плоские, трубчатые), физиологического состояния костной ткани переломы могут быть самыми разнообразными как по величине, так и по сложности повреждения тканей.

Переломы костей (Fracturae ossium). Переломом называется частичное или полное нарушение анатомической целости кости, сопровождающееся повреждением мягких тканей. В зависимости от характера и силы насильственного воздействия, анатомических особенностей костей (плоские, трубчатые), физиологического состояния костной ткани переломы могут быть самыми разнообразными как по величине, так и по сложности повреждения тканей.

При этом в любом случае переломы костей обязательно сопровождаются в той или иной степени повреждением мышц, фасций, сосудов, нервов, связок, суставов и даже внутренних органов (сердце, легкие, диафрагма, спинной и головной мозг и др.). Эти повреждения являются следствием не только внешнего, но и внутреннего воздействия острыми обломками и осколками костей. Различают переломы врожденные, возникающие в период внутриутробной жизни плода, и приобретенные во время родовспоможения и в постнатальный период.

Все переломы, в зависимости от того, нарушена целостность кожи или не нарушена, подразделяются на открытые и закрытые. Одновременный перелом нескольких костей называется множественным. Наиболее часто этот вид переломов отмечается при попадании собак под колеса автомашин, при огнестрельных ранениях, остеомаляции, рахите. В зависимости от локализации наблюдаются переломы трубчатых, плоских и других костей (ребер, позвонков и их отростков и др.).

По анатомическому положению переломы трубчатых костей делятся на эпифизарные (внутрисуставные), метафизарные (околосуставные), диафизарные (тела кости). Также различают переломы полные и неполные.

К неполным относятся: поднадкостничные переломы, трещины, надломы, отломы бугров (краевых участков костей), дырчатые, или пробоины, наблюдаемые в плоских костях при колотых и огнестрельных ранах.

Полные переломы по линии изломов к оси кости подразделяются на следующие формы:

- поперечный — линия излома расположена перпендикулярно в длинной оси кости;

- продольный — линия излома совпадает с длинной осью излома;

- косой — линия излома лежит под углом к оси кости;

- спиральный или винтообразный — линия излома спирально изогнута возникает при застревании конечности собаки между твердыми предметами (в щелях дощатых полов, в двери или изгороди) в случаях, когда животное резко поворачивает лапу вокруг продольной оси;

- зубчатый — концы излома имеют зубчатый вид; вколоченный — вследствие сдавливания кости в продольном направлении плотный конец диафиза вгоняется в более податливую губчатую структуру эпифиза;

- оскольчатый — характеризуется наличием 1-3 осколков в месте перелома; раздробленный — образуется много мелких и крупных осколков;

- размозженный — кость превращается в мелкие осколки, которые перемешиваются с размозженными мягкими тканями. Этот вид перелома часто наблюдается при огнестрельных ранениях и попаданиях животных под колеса движущегося транспорта.

Наиболее опасными для жизни собаки являются огнестрельные переломы, так как они связаны с большим повреждением мягких тканей и самой кости, в связи с гидродинамическим действием ранящего предмета. Они могут быть сквозными, слепыми, касательными, крупно- и мелкооскольчатыми, с трещинами в различных анатомических областях.

Этиология. К непосредственным или вызывающим переломы причинам относятся различные механические воздействия (удары, ушибы, падения, огнестрельные ранения, резкие мышечные сокращения, насильственные освобождения застрявшей в щелях конечности и др.). Предрасполагающими причинам являются патологические или физиологические изменения костной ткани (остеомаляция, рахит, остеосаркомы, остеомиелит, авитаминоз, старческий возраст и др.).

Клинические признаки. Основными признаками переломов костей являются припухлость, деформация, нарушение функции, подвижность за пределами суставов, костная крепитация и боль. Припухлость в области перелома обычно горячая, болезненная. Степень ее выраженности зависит от анатомического расположения перелома, развития воспалительного процесса, кровоизлияния в мягкие ткани и характера смещения отломков. Деформация на месте перелома проявляется изменением конфигурации анатомической области: искривление, укорочение, смещение костей внутрь, наружу и т. п.

Нарушение функции связано с анатомической локализацией перелома и функциональной значимостью поврежденной кости. Так, в случаях перелома челюсти нарушается прием пищи и акт пережевывания; переломы трубчатых костей конечностей сопровождаются хромотой опорного типа третьей степени. Слабее проявляется хромота при трещинах, сагиттальных переломах фаланг, маклока, седалищного бугра. В случаях переломов тел позвонков с их смещением развивается полный паралич. Функциональные нарушения при переломах ребер, остистых отростков выражены слабо.

Наибольшая подвижность кости, на ее протяжении наблюдается при полных диафизарных переломах, слабее она выражена при метафизарных, сагиттальных и переломах ребер, однако может отсутствовать при эпифизарных вколоченных переломах и трещинах.

Костная крепитация наблюдается при сближенных обнаженных отломках во время активных и пассивных движений. При попадании между отломками обрывков мышц, фасций, сгустков крови крепитация выражена слабее и может быть неощутимой.

Боль при большинстве переломов обнаруживается при пальпации места перелома, а также при пассивных движениях. Особенно сильной она бывает при травмировании острыми отломками костей окружающих мягких тканей. Слабое проявление боли и даже ее полное отсутствие наблюдается при шоке, переломах с повреждением спинного мозга, а также при повреждениях чувствительных периферических нервных стволов (параличи).

Кроме перечисленных общих клинических признаков, некоторые виды переломов имеют и специфические. Например, при переломах нижней челюсти она отвисает и ротовая полость не закрывается, переломы носовых костей и раковин сопровождаются кровотечениями из носовой полости, а при переломах костей таза у собак нередко наблюдается задержание мочеиспускания, дефекации или, наоборот, непроизвольное их выделение.

Прогноз при переломах зависит от их вида, характера и степени повреждения кости и окружающих тканей. При закрытых переломах он чаще благоприятный, открытых — осторожный, а при огнестрельных переломах позвоночника и костей таза со значительным смещением отломков и повреждением внутренних органов чаще неблагоприятный.

Лечение переломов костей у собак.

В зависимости от характера перелома лечение может быть консервативным или оперативным с применением средств и методов, стимулирующих заживление переломов и профилактирующих возникновение различных осложнений.

Консервативное лечение проводится путем наложения иммобилизующих повязок после придания правильного анатомического положения сместившимся отломкам, по возможности в ранние сроки после травмы, так как совмещение отломков достигается с большим трудом из-за нарастания сокращений мышц. Расслабление мышц можно достичь применением наркоза, местного обезболивания и нейроплегических средств.

При открытых переломах вначале проводится тщательный механический туалет раны с удалением осколков и мертвых тканей и с промыванием ее полости антисептическими растворами. Осуществляют репозицию отломков, рану обрабатывают порошком антибиотика и ушивают путем наложения шва из кетгута на мягкие ткани и узловатого на кожу, т.е. открытый перелом переводят в закрытый. После уточнения правильности анатомического совмещения отломков накладывается иммобилизирующая повязка.

В последующие дни после иммобилизации назначается внутримышечное введение антибиотиков в виде курса в течение 4-5 дней. Иммобилизирующую повязку при благоприятном заживлении (восстановлении функции конечности) снимают через 4-5 недель.

Оперативное лечение переломов у собак связано с применением методов интрамедуллярного и накостного остеосинтезов.

Для интрамедуллярного остеосинтеза применяют металлические, пластмассовые, костные и полимерные штифты, а для накостного — металлические пластины Каплана-Антонова. Также в отдельных случаях при переломах нижней челюсти, эпифизарных переломах костей конечностей остеосинтез можно проводить путем сшивания отломков луженой, медной, титановой, латунной или никелевой проволоками сечением 0,6-1,0 мм.

Лечение остеосинтезом у собак можно проводить при открытых и закрытых переломах плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовых костей, нижней челюсти, трудно поддающихся репозиции и фиксации иммобилизирующими повязками.

Интрамедуллярный остеосинтез проводится пластинчатыми, круглыми или квадратными на поперечном сечении штифтами из нержавеющей стали. Перед началом операции делают рентгенографию перелома и подбираю штифт по диаметру или ширине (для пластинчатой формы штифта).соответствующей самой, узкой части костномозгового канала. Длина штифта определяется величиной поврежденной кости и характером перелома.

Остеосинтез целесообразно проводить под нейролептаналгезией с применением аминазина, ромпуна (рометара) в сочетании с местной анестезией. При несложных закрытых переломах остеосинтез можно проводить с применением одного местного обезболивания. В этих целях внутрикожно инфильтрируют 0,2% раствор новокаина, а в мягкие ткани и костный мозг — 2% раствор на 30%-ном спирте. В костно-мозговой канал со стороны излома собаке после разъединения тканей вводят 5-7 мл спирт-новокаинового раствора.

Остеосинтез бедренной кости у крупных собак проводят через два оперативных доступа: один разрез ведут непосредственно над местом перелома длиной до 7-10 см, а второй — длиной 4-5 см над большим вертелом. Мышцы отпрепаровывают тупым путем и отводят раневым крючком в стороны и вверх (поверхностный ягодичный мускул). Со стороны вертлужной впадины сверлом соответствующего диаметра штифта просверливают отверстие костно-мозгового канала. Через отверстие вертлужной впадины штифт вводится до выхода его за линию излома на 0,5-1,0 см, затем концы отломков сближают под тупым углом и, направляя концы штифта в костно-мозговой канал дистального отломка, придают ему соответствующее осевое положение. После этого легкими ударами молотка штифт продвигают в канал дистального отлома. Рану припудривают порошком антибиотика и закрывают двухэтажным швом, поверхность которого покрывают коллодийной пленкой.

Схема введения металлического штифта в костно-мозговой канал: 1 — бедра; 2 — плеча.

Лечение остеосинтезом аналогичных переломов у мелких собак и переломов верхней трети диафиза у крупных проводят через один разрез, начиная его на 3-5 см выше большого вертела и заканчивая на таком же расстоянии ниже места излома.

При переломах плечевой кости оперативный доступ у собак проводят через один разрез вдоль этой кости с латеральной стороны, начиная его на 5-7 см выше излома и заканчивая на 2-3 см ниже его. Мышцы также разъединяют тупым путем v после введения в костно-мозговой канал спирт-новокаинового раствора на боковой поверхности проксимального отлома просверливают отверстие под углом 45-50°. Для придания правильного осевого направления штифту дополнительно желобообразным долотом делают продолговатое углубление вверх от отверстия. Репозиции отломков и введение штифта проводится так же, как и при переломе бедренной кости.

Остеосинтез большеберцовой и лучевой кости также осуществляется через один разрез на медиальной поверхности голени и предплечья аналогичным образом, как и при переломе плечевой кости.

По данным И.Б. Самошкина и Е.А. Воронцовой и нашим наблюдениям, наиболее рациональным и эффективным при переломах костей предплечья является накостный остеосинтез путем соединения отломков лучевой кости пластиной Каплана-Антонова. При лечении накостным остеосинтезом оперативный доступ осуществляется с латеральной стороны предплечья посредством S-образного разреза кожи длиной 9-10 см, в результате которого обнажаются костные фрагменты на протяжении, достаточном для наложения пластины. После удаления сгустков крови, размозженных мягких тканей, свободных отломков проводится точная репозиция переломленной кости с наложением на нее пластины Каплана-Антонова и прижатия ее костодержателем. Затем поочередно просверливаются через отверстия пластины оба кортикальных слоя кости и фиксируются к ней винтами. Операционная рана после обработки порошком антибиотика зашивается наглухо.

Заживление при накостном остеосинтезе происходит за счет интермедиарной мозоли в более ранние сроки, чем при интрамедуллярном. После интрамедуллярного, или накостного остеосинтеза дополнительной иммобилизации не требуется, так как обеспечивается фиксация отломков, которая позволяет животным в короткий срок после операции включать в функциональную нагрузку конечность. Это предупреждает развитие контрактур суставов, атрофию мышц, быстрое восстанавливается кровообращение в поврежденных тканях, благодаря чему ускоряется образование костной мозоли и заживление перелома.

Консолидация перелома определяется клинически и рентгенографически. Штифт удаляют под местным обезболиванием через 5-6 недель. Через кожу прощупывается головка штифта, над ней делают разрез разрез длиной 2-3 см и крючком, введенным в отверстие головки извлекают штифт. Удаление пластин при накостном остеосинтезе не проводится.

В последнее время М.В. Плахотиным, Л.Я. Локтеоновой, В.А. Лукьяновским и другими предложен новый перспективный метод остеосинтеза полимерными рассасывающимися штифтами диаметром 5-14 мм и длиной 250-420 мм. Стерилизация этих штифтов проводится в парах парафина в течение 24 ч. Интрамедуллярный остеосинтез полимерными штифтами рекомендуется проводить при диафизарных переломах большеберцовой, бедренной и плечевой костей у собаки. Техника остеосинтеза этими штифтами во многом сходна с введением металлических штифтов с той лишь разницей, что после выведения отломков наружу костно-мозговой канал сверлением со стороны излома приводят в соответствие с диаметром штифта, длина которого должна быть равна длине костно-мозгового канала.

Полимерные штифты не вызывают в организме выраженной реакции на инородные тела, создают надежную фиксацию при переломах больше берцовой и бедренной костей у собак и исключают повторные операции по их удалению.

Лечение собак при переломах нижней челюсти.

Симфизарный перелом фиксируют внутриротовой проволочной шиной, плотно соединяя разошедшиеся костные поверхности симфизиса. В этих целях используют бронзо-алюминиевую, латунную, никелевую, титановую или медную луженую проволоку сечением 0,6-1 мм, которой опоясывают клыки и резцы. При переломах челюсти в месте беззубого края разъединенные кости также соединяют посредством остеосинтеза проволокой, которую укрепляют на клыке и коренных зубах. Более надежным является остеосинтез путем сшивания проволокой ветви нижней челюсти в месте перелома. Для этого дрелью делают по два отверстия с каждой стороны перелома, через которые вводят проволоку. При закручивании проволоки концы ее притупляют и заворачивают внутрь, чтобы они не травмировали слизистую оболочку губ. После операции в течение 6-7 дней собаке дают только жидкий корм.

Источник