Классификация переломов по виду смещения

I. По происхождению:а) врождённые (внутриутробные); б) приобретённые (травматические и патологические).

II. В зависимости от повреждениятех или иных органов или тканей (осложнённые, неосложнённые) или кожных покровов (открытые, закрытые).

III. По локализации:а) диафизарные; б) эпифизарные; в) метафизарные.

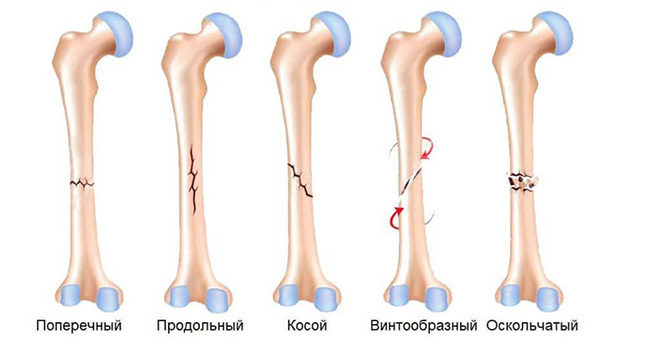

IV. По отношению линии перелома к продольной оси кости:а) поперечные; б) косые; в) винтообразные (спиральные).

V. По положению костных отломковотносительно друг друга: а) со смещением; б) без смещения.

Причиной врождённых переломовявляются изменения в костях плода или травмы живота в период беременности. Такие переломы чаще бывают множественными. Патологические переломыобусловлены изменениями в кости под влиянием опухоли, остеомиелита, туберкулёза, эхинококкоза, сифилиса костей. Выделяют акушерские переломы, возникшие при прохождении плода по родовым путям.

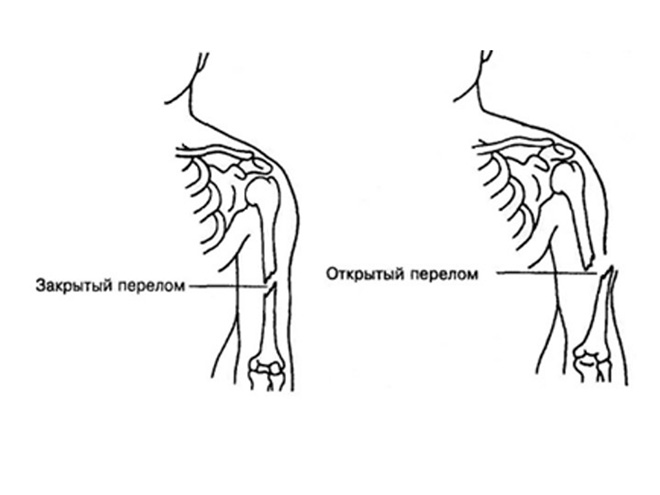

К осложнённым относят открытыепереломы с повреждением кожи или слизистой оболочки (что создаёт условия для проникновения через рану микроба и развития воспаления в зоне перелома кости), а также переломы, сопровождающиеся повреждением крупных сосудов, нервных стволов, внутренних органов (лёгких, органов таза, головного или спинного мозга, суставов — внутрисуставные переломы). При закрытых переломахповреждения кожных покровов не происходит.

Неполные переломы.Трещина (fissura) — неполный передом, при котором связь между частями кости нарушена частично. Выделяют также переломы поднадкостничные, при которых отломки удерживаются уцелевшей надкостницей и не смещаются, наблюдаются в детском возрасте.

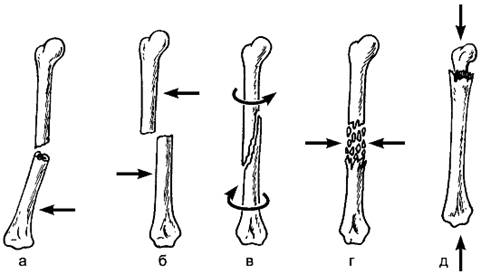

Действие травмирующего агентана кости может быть различным, его характер определяет вид перелома кости. Механическое воздействие в зависимости от точки приложения и направления действующей силы может приводить к переломам от прямого удара, изгиба, сдавления, скручивания, отрыва, раздробления (рис. 68). Прямой удар наносит по фиксированной кости предмет, движущийся на большой скорости; при падении тела резкая нагрузка на фиксированную своими концами кость приводит к её изгибу; сдавление кости наблюдают при резкой нагрузке по длиннику кости, например падение на вытянутую руку или сдавление позвонков при резкой сильной нагрузке по длине позвоночника в случае падения с высоты на ягодицы; скручивание кости возникает при вращении туловища, когда конечность фиксирована (например, при движении конькобежца на вираже, когда конёк попадает в трещину).

Линия перелома может быть прямой (поперечный перелом) — при прямом ударе, косой — при сгибании, спиральной (винтообразной) — при скручивании кости, вколоченной — при сдавлении кости, когда один костный отломок входит в другой. При отрывном переломе оторвавшийся костный фрагмент отходит от основной кости, такие переломы возникают при внезапном, резком, сильном сокращении мышц, которые создают резкую тягу на сухожилия, прикрепляющиеся к кости, при натяжении связок вследствие резкого переразгибания суставов. При переломе кости могут образовываться несколько фрагментов (осколков) костей — оскольчатые переломы.

Рис. 68. Виды переломов кости в зависимости от механизма травмы: а — от изгиба; б — от прямого удара; в — от скручивания; г — от раздробления; д — от сдавления по длине. Стрелка указывает направление действия травмирующего агента.

Открытые переломы костей, возникающие при различных условиях, имеют свои особенности: у работающих на промышленных предприятиях чаще наблюдают открытые переломы костей предплечья, кисти и пальцев, возникающие при попадании рук в быстро вращающиеся механизмы; такие переломы сопровождаются обширными рваными ранами, раздроблением кости, раздавливанием мягких тканей, повреждением сосудов и нервов, сухожилий, обширной отслойкой кожи и её дефектами.

У занятых в сельском хозяйстве наблюдают открытые переломы как верхних, так и нижних конечностей. Рана при этом глубокая, имеет большие размеры, загрязнена землёй или навозом.

Для открытых переломов, полученных в железнодорожной катастрофе, при транспортной аварии, обвалах зданий, характерны раздробленные переломы конечностей с обширным размозжением кожи и мышц, загрязнением раны; ткани при этом имбибированы кровью, грязью, землёй.

Чем обширнее, глубже и тяжелее повреждение кожи и подлежащих тканей при открытых переломах костей, тем больше опасность инфекции. При сельскохозяйственном и дорожном травматизме высок риск развития аэробной и анаэробной инфекции (столбняка, газовой гангрены). Тяжесть течения открытых переломов костей в значительной степени зависит и от локализации перелома. Опасность развития инфекции при открытых переломах нижних конечностей больше, чем верхних, так как на нижней конечности больший массив мышц, кожа более загрязнена, выше возможность инфицирования и загрязнения раны почвой. Особенно опасны открытые переломы с раздроблением костей и размозжением мягких тканей на большом протяжении, с повреждением крупных магистральных сосудов и нервов.

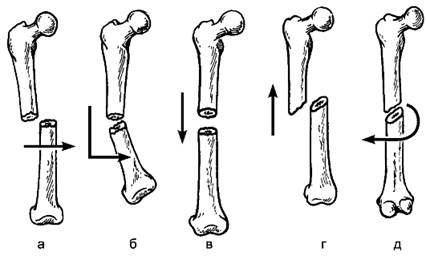

Смещение отломков(dislocatio). При переломе костей отломки редко остаются на обычном месте (как это бывает при поднадкостничном переломе — переломе без смещения отломков). Чаще они изменяют свое положение — перелом со смещением отломков. Смещение отломков может быть первичным (под воздействием вызвавшей перелом механической силы — удара, сгибания) и вторичным — под влиянием сокращения мышц, которое приводит к перемещению костного отломка.

Рис. 69. Виды смещения костных отломков при переломах: а — боковое смещение (по ширине); б — смещение по оси (под углом); в — смещение по длине с удлинением; г — смещение по длине с укорочением; д — ротационное смещение.

Смещение отломков возможно как при падении во время травмы, так и при неправильном переносе и транспортировке пострадавшего.

Различают следующие виды смещения отломков: по оси, или под углом (dislocatio ad аn), когда нарушается ось кости и отломки располагаются под углом друг к другу; боковое смещение, или по ширине (dislocatio ad latum), при котором отломки расходятся в стороны; смещение по длине (dislocatio ad longitudinem), когда отломки смещаются по длинной оси кости; смещение по периферии (dislocatio ad periferium), когда периферический отломок повёрнут вокруг оси кости, — ротационное смещение (рис. 69).

Смещение костных отломков приводит к деформации конечности, имеющей определённый вид при том или ином смещении: утолщение, увеличение окружности — при поперечном смещении, нарушение оси (искривление) — при осевом смещении, укорочение или удлинение — при смещении по длине.

Регенерация костной ткани (заживление, консолидация перелома)

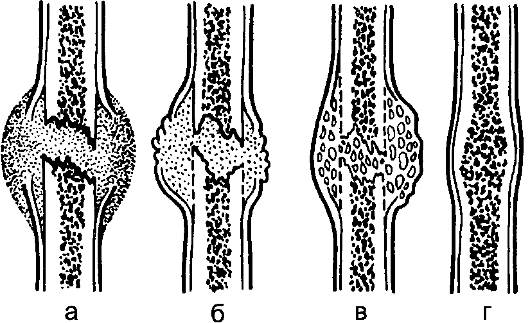

Механическое повреждение тканей в зоне перелома вызывает асептическое воспаление, которое проходит определённые фазы — альтерации, экссудации и пролиферации. Возникают гиперемия, серозное пропитывание тканей, эмиграция лейкоцитов с образованием отёка тканей, что проявляется клиническими признаками отёка в месте перелома (увеличением объёма мягких тканей, появлением уплотнения). Одновременно с отёком происходит процесс альтерации — разрушения с участием остеокластов, некроза погибших или повреждённых клеток мягких тканей и кости — остеокластоз. Со 2-3-го дня начинается процесс образования мезенхимальной ткани, который продолжается в течение 10-14 дней (I стадия сращения перелома).

Рис. 70. Этапы формирования костной мозоли: а — гематома при переломе, расположенная между костными отломками; б — грануляционная мозоль; в — фиброзно-костная (фиброзно-хрящевая) мозоль; г — окончательная костная мозоль.

Источник формирования клеточных элементов — клетки периоста, эндоста, соединительной ткани, окружающей место перелома, гаверсовых каналов (каналов остеона), костного мозга (рис. 70).

Развившаяся юная мезенхимальная ткань заполняет дефект в кости, пространство, занятое гематомой — как между, так и вокруг костных отломков, удерживая последние. В зоне новообразованной ткани происходят сложные биохимические процессы, определяющие условия регенерации тканей. Так, накопление ацетилхолина и гистамина определяет гиперемию — расширение сосудов и в связи с этим улучшение местного кровотока; накапливается кислая, а затем щелочная фосфатаза, увеличивается накопление фосфора и кальция за счёт как декальцинации костных отломков, так и поступления с кровью. В этой стадии идёт процесс активного образования сосудов за счёт капилляров периоста и эндоста, гаверсовых каналов, костного мозга и формирования грануляционной ткани. Вновь образованные сосуды как бы прошивают образовавшуюся первичную костную мозоль. Постепенно происходит процесс образования остеоидной ткани. Первоначально костный дефект заполняется фибробластами, сосудами (гранулирующая ткань), остеобластами; за счёт развития последних образуется остеоидная ткань, составляющая мягкую (первичную) костную мозоль, формирование которой продолжается 5 нед, этим заканчивается II стадия сращения переломов, начавшаяся с 10-14-го дня.

Регенерат, образующийся между отломками в зоне перелома и вокруг них, принято называть костной мозолью.Она состоит из нескольких слоёв. В зависимости от источника формирования ткани различают следующие слои: периостальный, эндостальный, интермедиальный, или про- межуточный, развившийся из элементов гаверсовых каналов и занимающий пространство между пери- и эндостальными слоями. Четвёртый слой — параоссальный, охватывающий снаружи все слои мозоли, развивается из окружающих мягких тканей. Указанные слои представляют собой единую костную мозоль, в основе которой лежит остеоидная ткань. Наибольшее значение в процессе сращения переломов принадлежит надкостнице, из которой формируется периостальная мозоль.

Дальнейшая перестройка мозоли — переход процесса регенерации в III стадию (обызвествление остеоидной ткани), продолжается до 3-4 мес. К началу этого периода происходит обратное развитие сосудов, полностью исчезает отёк, нормализуется кровоток, все проявления воспаления исчезают.

Развитие костной ткани и сращение отломков далее могут идти по типу заживления костной раны первичным или вторичным натяжением. Если костные отломки плотно сопоставлены и фиксированы при размерах щели между отломками от 50 до 500 мкм, образованная между отломками остеоидная ткань сразу подвергается обызвествлению — это заживление наиболее благоприятное и заканчивается в более короткие сроки. При нём происходит сращение отломков (за счёт эндостального и интермедиального слоёв костной мозоли) с образованием тонкой линейной полосы сращения. Этот вид заживления происходит по типу первичного натяжения.

При идеальном сопоставлении и плотном соприкосновении костных отломков (как это бывает, например, при вколоченных переломах) скелетогенные клетки периоста и эндоста образуют костные балочки, т.е. идёт сразу процесс костеобразования — первично, минуя фиброзно-хрящевую фазу образования кости. В таких случаях костная мозоль бывает малых размеров или вообще не выражена.

Другой вариант сращения переломов — заживление вторичным натяжением, происходит через образование из остеоидной ткани гиалинового или волокнистого хряща, который постепенно трансформируется в костную ткань. Этот процесс более длительный.

Переход заживления в III стадию сопровождается образованием вторичной костной мозоли с отложением в остеоидной ткани извести, т.е. продолжается процесс костеобразования параллельно архитектурной перестройке новообразованной кости. Процесс рассасывания костных отломков, избыточной остеоидной ткани с помощью остеокластов происходит постоянно. В ходе перестройки костной мозоли она замещается трабекулами, восстанавливается костномозговой канал. Завершение консолидации перелома через образование костной мозоли характерно для трубчатых костей. При переломе плоской кости (черепа, таза, грудины, лопатки) такая костная мозоль не образуется. Отломки срастаются за счёт образования соединительной ткани. Указанные различия объясняются особенностями эмбриогенеза трубчатых и плоских костей.

Источник

Перелом кости — это нарушение ее целости, вызванное насилием или патологическим процессом (опухолью, воспалением). Переломы костей часто сопровождаются повреждением мягких тканей, нервных стволов, крупных кровеносных сосудов, мозга, легких, печени и других органов.

Классификация переломов

Переломы костей могут быть врожденные и приобретенные.

Врожденные переломы возникают внутриутробно, в связи с неполноценностью костного скелета плода, и в результате применения силы при извлечении плода во время родов.

Приобретенные переломы делятся на травматические и патологические.

Травматические переломы возникают под влиянием механических факторов.

Патологические переломы происходят в патологически измененной кости (остеомиелит, туберкулез, сифилис, эхинококкоз костей, злокачественные опухоли). Они происходят при незначительной травме, а иногда и без травмы.

По неповреждению или повреждению кожи переломы делятся на закрытые и открытые.

В зависимости от локализации переломы делятся на эпифизарные, метафизарные и диафизарные.

Эпифизарные переломы наиболее тяжелые; они нередко ведут к смещению суставных поверхностей и вывихам. Если кость повреждается в пределах суставной сумки, то такие переломы носят название внутрисуставных. При этих переломах появляется резкая болезненность и нарушается функция сустава.

Метафизарные переломы (околосуставные) являются фиксированными взаимным сцеплением одного отломка с другим, или вколоченными переломами. При таких переломах надкостница чаще всего не повреждается.

В зависимости от механизма переломы бывают от сдавления, сжатия, от скручивания и отрывные.

Механизм нарушения целости кости учитывает эластичность (упругость) и хрупкость. В детском возрасте кости более эластичны, нежели у взрослых.

Переломы от сдавления и сжатия могут произойти в продольном и поперечном к оси кости направлении.

Длинные трубчатые кости легче повреждаются при сдавлении в поперечном направлении, чем в продольном. При сдавлении в продольном направлении чаще наблюдаются вколоченные переломы.

Типичным переломом от сдавления является сплющивание костей при их повреждениях (компрессионный перелом), часто встречается в плоских костях. При большой механической силе, сдавливающей кость, может произойти полное раздробление кости.

Переломы от сгибания кости происходят в результате прямого и непрямого насилия. Кисть сгибается за пределы своей упругости. На выпуклой стороне возникает разрыв кистной ткани, образуется ряд трещин и кость ломается.

Переломы от скручивания по продольной оси называются спиральными или винтообразными. Эти переломы чаще встречаются в больших трубчатых костях (бедре, плече, большеберцовой кости). При этом 1 конец кости фиксирован, а другой направлен на скручивание, то есть вращение вокруг своей оси.

Отрывные переломы происходят вследствие сильных мышечных сокращений, наступающих внезапно; отрываются костные участки, к которым прикреплены сухожилия, связки, мышцы (перелом лодыжек, пяточной кости, надколенника и др.)

В зависимости от степени повреждения переломы могу быть полными — на всю толщину кости и неполными, когда имеется лишь частичное нарушение целости кости.

Трещина (fissura) — неполное нарушение кости, при котором плоскость перелома не зияет.

В зависимости от направления плоскости перелома к длинной оси кости переломы бывают поперечными, почти под прямым углом к оси диафиза кости. Поверхность перелома зазубрена. Иногда поперечные переломы комбинируются с продольной трещиной, так называемые. Т-образные или У-образные переломы.

Продольные переломы образуются тогда, когда плоскость перелома совпадает с длинной осью трубчатой кости. Они встречаются редко.

Винтообразные, или спиральные, переломы происходят от скручивания кости вокруг своей оси. Плоскость перелома имеет вид спирали.

В зависимости от количества переломов они могут быть одиночными, если перелом в одной кости, и множественными, когда переломов много в одной кости или в нескольких костях.

Переломы костей бывают неосложненными и осложненными. К осложеннным переломам относится перелом костей черепа с повреждением головного мозга, переломы костей таза с повреждением внутритазовых органов, перелом костей с разрывом крупных сосудов.

К комбинированным относятся такие переломы, которые сочетаются с повреждением других органов, находящихся вдали от места перелома, например, перелом черепа и разрыв печени.

Виды смещения костных отломков:

1. смещение под углом, когда оси отломков образуют угол на месете перелома;

2. боковое смещение наблюдается при расхождении отломков кости в направлении поперечника кости; обычно оно встречается при поперечных переломах;

3. смещение по длине, продольное смещение, — наиболее частый вид смещения при переломе длинных трубчатых костей, этот симптом обусловлен тягой сократившихся мышц;

4. смещение по периферии происходит вследствие поворота одного из отломков кости, чаще периферического, вокруг длинной оси.

Подвижность отломков на протяжении кости является очень верным признаком перелома кости, особенно при диафизарных переломах и почти не выражена при переломе ребер.

Крепитация и ненормальная подвижность отломков относительно друг друга даютпоявление костного хруста. При наличии других достоверных признаков перелома кости, этот симптом не вызывается, так как он сопровождается очень сильной болью, усиливая шок.

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

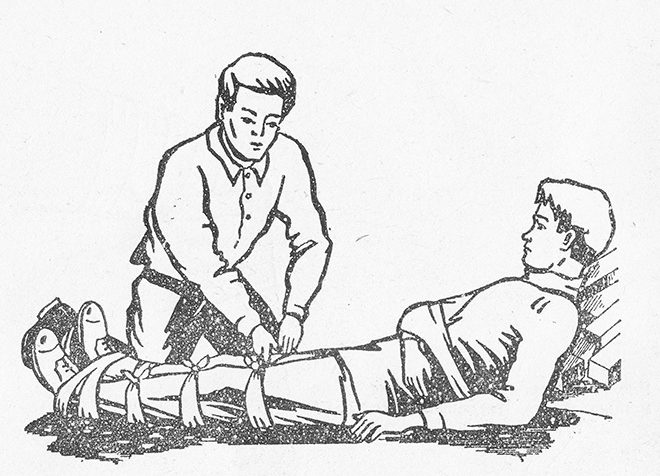

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник