Клапанный перелом

Установление механизма переломов ребер имеет важное значение в секционной судебномедицинской практике.

Между тем в судебномедицинской литературе нет данных, которые позволяли бы достоверно дифференцировать переломы ребер от удара и от сдавления грудной клетки, т. е. прямые и непрямые переломы. Например, М. И. Райский указывает, что при прямых переломах концы сломанных ребер направлены внутрь, а при непрямых — кнаружи соответственно механизму их образования. Однако этот признак не может иметь решающего значения, так как при транспортировке трупа и манипуляциях, связанных со вскрытием грудной клетки, концы переломов смещаются.

Мы изучили особенности переломов наружной и внутренней пластинок ребер и убедились, что они нередко позволяют четко установить механизм перелома.

Переломы ребер как при ударе, так и при сдавлении грудной клетки обычно являются сгибательными — они возникают прежде всего на вершине выпуклой стороны дуги сгибания, а затем уже распространяются к вогнутой стороне. Это объясняется различной устойчивостью костной ткани к сдавлению и растяжению. Например, в средние годы жизни устойчивость к растяжению свежей компактной кости составляет приблизительно 9—12 кг на 1 мм2, в то время как устойчивость к сдавлению —

12—16 кг на 1 мм2 (Н. Matti). Поэтому выпуклая сторона дуги сгибания ребра подвергается растяжению и ломается прежде всего.

Края перелома обладают следующими характерными особенностями.

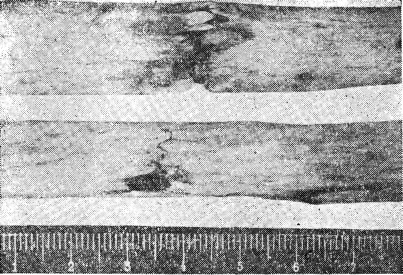

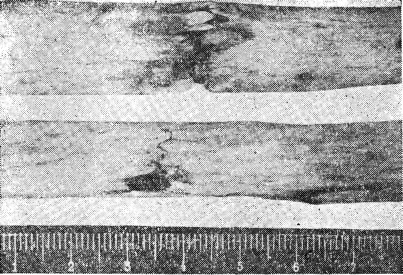

Со стороны выпуклости они ровные либо мелкозубчатые, но четкие, линия перелома либо прямая, либо зигзагообразная, но всегда отчетливая. Как правило, отмечается зияние, обусловленное возникновением перелома в результате растяжения костной пластинки. Подобный перелом при ударе образуется на внутренней пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки — на наружной (рис. 1).

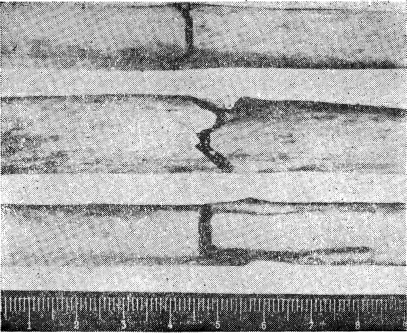

С вогнутой стороны края перелома обычно расщепленные, иногда с дефектами кости, линия перелома всегда зигзагообразная, нечеткая, зияние либо отсутствует, либо выражено неотчетливо. Подобный перелом при ударе образуется на наружной пластинке ребра, при сдавлении грудной клетки— на внутренней (рис. 2).

Помимо описанных особенностей краев переломов, следует остановиться на одном признаке, упоминания о котором мы не встретили в изученной нами литературе.

Как известно, при сгибательных переломах длинных трубчатых костей в результате сгибания кости нередко образуется типичный отломок треугольной формы, основанием обращенный к вогнутой стороне. По расположению этого отломка можно определить направление и место приложения действовавшей силы.

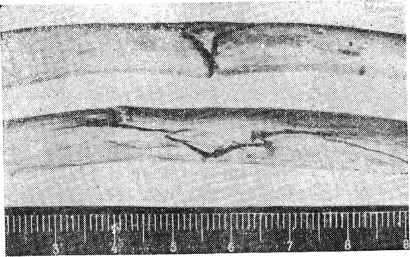

Точно так же при сгибательных переломах ребер линия перелома на одном из краев ребра нередко раздваивается, образуя угол, от-: крытый в вогнутую сторону (рис. 3). В противоположность переломам трубчатых костей при переломах ребер обычно не наблюдается образования полного отломка треугольной формы, так как указанное раздвоение линии перелома располагается в большинстве случаев только на одном из краев ребра. С нашей точки зрения, это объясняется спиральным изгибом ребра, в результате чего при сгибании последнего дуга сгибания бывает наиболее сильно выражена у одного из его краев. Вследствие этого не отмечается и полного отщепления треугольного отломка при сгибательных переломах ребер.

Рис. 1. Переломы внутренних пластинок при ударах (два верхних ребра) и перелом наружной пластинки при сдавлении грудной клетки (нижнее ребро).

Рис. 2. Переломы наружных пластинок ребер при ударах.

Рис. 3. Раздвоение линии переломов на боковых поверхностях ребер при ударах.

Таким образом, описанные особенности переломов наружной и внутренней пластинок, а также особенности расположения перелома в форме угла на одном из краев ребра дают возможность достаточно четко решать вопрос о механизме переломов.

Источник

Перелом руки – один из наиболее частых видов переломов, встречающихся в быту. Очень важно уметь оказывать первую помощь. Самым важным является вовремя иммобилизовать руку, иначе закрытый перелом может превратиться в открытый. Для иммобилизации к руке необходимо приложить шину и зафиксировать. В качестве шины можно использовать подручные материалы: доску, фанеру, толстую ветку и тд. Существуют несколько разновидностей шин, подбирать которые необходимо в зависимости от вида перелома.

Лестничная шина Крамера изготавливается из проволоки. Ее необходимо накладывать поверх одежды. Шину моделируют по здоровой руке, а затем накладывают на поврежденную конечность. Важно, чтоб шина охватывала два сустава.

Пневматические шины представляют собой герметичные камеры, внутрь которых помещается конечность. Различают три основных типа пневматических шин – для кисти и предплечья, для стопы и голени и для бедра. Этот тип шин прост в применении и наиболее часто используется не только сотрудниками «скорой помощи», но и службами МЧС, медицины катастроф, в спортивной медицине. Эти виды шин можно использовать не только при переломе, но и при ушибах, кровоизлияниях, повреждениях суставов.

При сильной боли можно принять анальгезирующий препарат – анальгин, кеторол, ибупрофен. Руку с шиной подвесить в согнутом в локте положении. При развитии болевого шока – то есть реакции организма на боль, при которой страдает нервная и сердечно-сосудистая система, важно принять незамедлительные меры. В противном случае, такое состояние может привести к смерти. Важно оказать первую помощь пострадавшему до приезда скорой помощи. О развитии болевого шока у пострадавшего свидетельствуют спутанность сознания, заторможенность, бледность, понижение температуры тела, снижение тонуса мышц, больной не понимает, что с ним происходит. На следующей стадии снижается артериальное давление до 90-100 мм рт.ст, учащенный пульс до 120 уд. в мин., холодный пот.

Пострадавшего с симптомами болевого шока необходимо согреть с помощью грелок, одеял, отпоить горячим чаем. При рвоте или ранениях брюшной полости пить запрещено.

Транспортировать пострадавшего можно только после устранения симптомов шока.

При открытом переломе руки в первую очередь необходимо остановить кровотечение. Для этого необходимо наложить жгут на область выше раны. Жгут представляет из себя прочную резиновую полоску. Жгут накладывают на 30-40 минут, в зависимости от состояния человека, времени года. Более длительное наложение может быть чревато некрозом, ведь конечность по сути отключают от кровотока, что может быть чревато развитием кислородного голодания. Что делать если под рукой не оказалось жгута? Можно наложить импровизированное средство, например, кусок ткани, ленты, веревки, собственный ремень и др.

Существуют две разновидности жгутов – ленточные и воронкообразные. Ленточный жгут – это небольшой отрезок ленты из резины. На нем могут быть нанесены отверстия для кнопок, или кнопки, которые позволяют его застегнуть.

Воронковые жгуты обычно используются в экстремальных условиях. Они представляют собой широкую синтетическую ленту, застегивающуюся с помощью липучки, которая обеспечивает надежную фиксацию. Часто такие жгуты снабжены медицинским маячком, который отслеживает время наложения.

Рану обработать антисептиком для того, чтобы предупредить попадание инфекции. После остановки кровотечения и обработки раны руку необходимо зафиксировать.

Источник

Причина:

осколком сломанного ребра повреждается

ткань лёгкого, бронхи. Пневмоторакс при

переломе рёбер бывает двух видов –

закрытый и клапанный.

Клиника

складывается

из признаков перелома ребер и признаков

пневмоторакса.

Пострадавшего

беспокоят боли в области перелома,

одышка. Состояние больного зависит от

величины пневмоторакса и степени

коллапса лёгкого, характера перелома

рёбер.

Перкуторно

определяется тимпанический звук на

стороне повреждения. Аускультативно

имеется ослабление дыхания на стороне

повреждения вплоть до его полного

отсутствия.

Подробная клиника

видов пневмоторакса подробно описана

выше.

Диагностика:

1. Клиника. 2. Рентгеноскопия (графия)

грудной клетки. 3. Плевральная пункция

во 2 межреберье.

Лечение.

1. Плевральный дренаж по Петрову (во 2

межреберье по среднеключичной линии).

2. Купирование болевого синдрома:

новокаиновые блокады, анальгетики. 3.

Антибактериальная терапия. 4. Дыхательная

гимнастика, ЛФК. 5. Физиотерапия.

Главная

задача врача – ликвидация пневмоторакса

и скорейшее расправление лёгкого.

Плевральное

дренирование может быть пассивным и

активным. При пассивном дренировании

трубку с клапаном помещают во флакон с

антисептиком. При активном дренажную

трубку соединяют с аспирационной

системой (аппарат Боброва, водоструйный

отсос, электроотсос) Создается разрежение

до 40 мм водного столба. На следующий

день делается контрольная рентгеноскопия

грудной клетки. Плевральный дренаж

держат до полного расправления лёгкого.

При полном расправлении лёгкого (по

рентгенограмме) и отсутствии отделяемого

по дренажу, дренажную трубку удаляют.

В среднем при гладком течении дренаж

удаляем на 4 сутки.

Показанием к

торакотомии является некупирующийся

консервативно напряжённый пневмоторакс.

Переломы рёбер с гемотораксом

Причиной гемоторакса

является повреждение осколком ребра

тканей грудной стенки, межрёберной

артерии, сосудов лёгкого.

Клиника

состоит из: 1 Признаков перелома ребра.

2. Симптомов гемоторакса: а) признаки

острой кровопотери; б) нарушение функции

дыхания, вследствие ателектаза лёгкого.

Тяжесть состояния обусловлена величиной

гемоторакса и характером перелома

ребер. Клиника видов гемоторакса подробно

описана выше.

При

малом гемотораксе на первый план

выступают симптомы перелома рёбер:

боль, затруднённое дыхание, незначительное

ослабление дыхания в нижних отделах

лёгкого.

Гемодинамика

не страдает. При рентгенологическом

исследовании выявляется жидкость в

синусе. При среднем гемотораксе в

одинаковой степени выражены симптомы

перелома ребра и острой кровопотери.

Состояние пострадавшего средней тяжести.

Отмечается боль в груди, затрудненное

дыхание, одышка, бледность кожных

покровов, тахикардия до 100 ударов в

минуту, снижение АД до 90 мм рт.ст.

Перкуторно имеется притупление звука.

Аускультативно – ослабление дыхания

на стороне повреждения. На рентгенограмме

имеется уровень жидкости до угла лопатки.

При большом гемотораксе превалирует

клиника геморрагического шока. Состояние

больного тяжёлое. На фоне боли в грудной

клетке имеются выраженные признаки

острой кровопотери: бледность кожных

покровов, холодный пот, гипотония до 80

мм рт.ст. и ниже, тахикардия до 120. Возникает

компрессионный коллапс лёгкого на

стороне повреждения с клиникой острой

дыхательной недостаточности.

Диагностика

основана на клинике, рентгенологическом

исследовании грудной клетки, УЗИ грудной

клетки, плевральной пункции.

Лечение:

1.

Дренирование плевральной полости в 7

межреберье по средней подмышечной линии

(по Бюлау). Удаляемую кровь собираем на

реинфузию. Ошибки при установке дренажа

описаны выше. При малом гемотораксе

производится пункция плевральной

полости и удаление крови.

2. Новокаиновая

блокада, анальгетики.

3.

Возмещение кровопотери и коррекция

водно-электролитного обмена: реинфузия

крови, гемотрансфузия, переливание

плазмы, инфузионная терапия.

4. Гемостатическая

терапия.

5. Обеспечение

проходимости дыхательных путей и

дренажной функции бронхов.

6. Физиотерапия:

электрофорез с новокаином, йодистым

калием и др.

7. ЛФК и дыхательная

гимнастика.

Показания

к торакотомии:

1. Большой гемоторакс. 2. Средний гемоторакс

с продолжающимся внутриплевральным

кровотечением. Критерием является

выделение по плевральному дренажу 300

мл крови в час при положительной пробе

Рувилуа-Грегуара.

После

установки плеврального дренажа необходимо

динамическое наблюдение больного и

учет количество отделяемого по дренажу.

На следующий день делается контрольная

рентгеноскопия грудной клетки.

Критерии

и сроки удаления дренажа: 1. Отсутствие

отделяемого по дренажу 2. Расправление

лёгкого, подтвержденное рентгенологически.

При нормальном

течении дренажная трубка удаляется на

4 сутки.

Причины

неэффективности работы дренажа:

1. тонкая дренажная трубка, которая очень

быстро закупоривается сгустком крови.

Необходимо удалить тонкую трубку и

поставить трубку не менее 1,5 см диаметром.

2. Очень длинная дренажная трубка

перегибается и деформируется в плевральной

полости. Необходимо подтянуть дренажную

трубку. 3. Свернувшийся гемоторакс

(подробно о нём описано ниже).

Очень часто

плевральные наложения рентгенологически

дают клинику гемоторакса. Для подтверждения

этого производится плевральная пункция.

Если имеются плевральные наложения

отмечается очень выраженная плотность

плевры вплоть до скрипа иглы. Кровь при

этом не получаем.

Свернувшийся

гемоторакс

Это – наличие в

плевральной полости сгустков крови.

Классификация:

малый, средний и большой.

Клиника:

имеются все вышеперечисленные признаки

гемоторакса в сочетании с признаками

скопления сгустков крови в плевральной

полости. К ним относятся:

1.

Нефункционирующий плевральный дренаж.

2. Отсутствие эффекта от плевральной

пункции. Иногда при пункции очень толстой

иглой получаем мелкие сгустки крови.

3. При рентгеноскопии грудной клетки

имеется интенсивное затемнение,

соответствующей половины грудной

клетки, не смещаемое при перемене

положения больного. Для подтверждения

диагноза применяются: компьютерная

томография и торакоскопия.

Лечение.

Лечебная тактика зависит от величины

гемоторакса и сроков с момента травмы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Причина:

осколком сломанного ребра повреждается

ткань лёгкого, бронхи. Пневмоторакс при

переломе рёбер бывает двух видов –

закрытый и клапанный.

Клиника

складывается

из признаков перелома ребер и признаков

пневмоторакса.

Пострадавшего

беспокоят боли в области перелома,

одышка. Состояние больного зависит от

величины пневмоторакса и степени

коллапса лёгкого, характера перелома

рёбер.

Перкуторно

определяется тимпанический звук на

стороне повреждения. Аускультативно

имеется ослабление дыхания на стороне

повреждения вплоть до его полного

отсутствия.

Подробная клиника

видов пневмоторакса подробно описана

выше.

Диагностика:

1. Клиника. 2. Рентгеноскопия (графия)

грудной клетки. 3. Плевральная пункция

во 2 межреберье.

Лечение.

1. Плевральный дренаж по Петрову (во 2

межреберье по среднеключичной линии).

2. Купирование болевого синдрома:

новокаиновые блокады, анальгетики. 3.

Антибактериальная терапия. 4. Дыхательная

гимнастика, ЛФК. 5. Физиотерапия.

Главная

задача врача – ликвидация пневмоторакса

и скорейшее расправление лёгкого.

Плевральное

дренирование может быть пассивным и

активным. При пассивном дренировании

трубку с клапаном помещают во флакон с

антисептиком. При активном дренажную

трубку соединяют с аспирационной

системой (аппарат Боброва, водоструйный

отсос, электроотсос) Создается разрежение

до 40 мм водного столба. На следующий

день делается контрольная рентгеноскопия

грудной клетки. Плевральный дренаж

держат до полного расправления лёгкого.

При полном расправлении лёгкого (по

рентгенограмме) и отсутствии отделяемого

по дренажу, дренажную трубку удаляют.

В среднем при гладком течении дренаж

удаляем на 4 сутки.

Показанием к

торакотомии является некупирующийся

консервативно напряжённый пневмоторакс.

Переломы рёбер с гемотораксом

Причиной гемоторакса

является повреждение осколком ребра

тканей грудной стенки, межрёберной

артерии, сосудов лёгкого.

Клиника

состоит из: 1 Признаков перелома ребра.

2. Симптомов гемоторакса: а) признаки

острой кровопотери; б) нарушение функции

дыхания, вследствие ателектаза лёгкого.

Тяжесть состояния обусловлена величиной

гемоторакса и характером перелома

ребер. Клиника видов гемоторакса подробно

описана выше.

При

малом гемотораксе на первый план

выступают симптомы перелома рёбер:

боль, затруднённое дыхание, незначительное

ослабление дыхания в нижних отделах

лёгкого.

Гемодинамика

не страдает. При рентгенологическом

исследовании выявляется жидкость в

синусе. При среднем гемотораксе в

одинаковой степени выражены симптомы

перелома ребра и острой кровопотери.

Состояние пострадавшего средней тяжести.

Отмечается боль в груди, затрудненное

дыхание, одышка, бледность кожных

покровов, тахикардия до 100 ударов в

минуту, снижение АД до 90 мм рт.ст.

Перкуторно имеется притупление звука.

Аускультативно – ослабление дыхания

на стороне повреждения. На рентгенограмме

имеется уровень жидкости до угла лопатки.

При большом гемотораксе превалирует

клиника геморрагического шока. Состояние

больного тяжёлое. На фоне боли в грудной

клетке имеются выраженные признаки

острой кровопотери: бледность кожных

покровов, холодный пот, гипотония до 80

мм рт.ст. и ниже, тахикардия до 120. Возникает

компрессионный коллапс лёгкого на

стороне повреждения с клиникой острой

дыхательной недостаточности.

Диагностика

основана на клинике, рентгенологическом

исследовании грудной клетки, УЗИ грудной

клетки, плевральной пункции.

Лечение:

1.

Дренирование плевральной полости в 7

межреберье по средней подмышечной линии

(по Бюлау). Удаляемую кровь собираем на

реинфузию. Ошибки при установке дренажа

описаны выше. При малом гемотораксе

производится пункция плевральной

полости и удаление крови.

2. Новокаиновая

блокада, анальгетики.

3.

Возмещение кровопотери и коррекция

водно-электролитного обмена: реинфузия

крови, гемотрансфузия, переливание

плазмы, инфузионная терапия.

4. Гемостатическая

терапия.

5. Обеспечение

проходимости дыхательных путей и

дренажной функции бронхов.

6. Физиотерапия:

электрофорез с новокаином, йодистым

калием и др.

7. ЛФК и дыхательная

гимнастика.

Показания

к торакотомии:

1. Большой гемоторакс. 2. Средний гемоторакс

с продолжающимся внутриплевральным

кровотечением. Критерием является

выделение по плевральному дренажу 300

мл крови в час при положительной пробе

Рувилуа-Грегуара.

После

установки плеврального дренажа необходимо

динамическое наблюдение больного и

учет количество отделяемого по дренажу.

На следующий день делается контрольная

рентгеноскопия грудной клетки.

Критерии

и сроки удаления дренажа: 1. Отсутствие

отделяемого по дренажу 2. Расправление

лёгкого, подтвержденное рентгенологически.

При нормальном

течении дренажная трубка удаляется на

4 сутки.

Причины

неэффективности работы дренажа:

1. тонкая дренажная трубка, которая очень

быстро закупоривается сгустком крови.

Необходимо удалить тонкую трубку и

поставить трубку не менее 1,5 см диаметром.

2. Очень длинная дренажная трубка

перегибается и деформируется в плевральной

полости. Необходимо подтянуть дренажную

трубку. 3. Свернувшийся гемоторакс

(подробно о нём описано ниже).

Очень часто

плевральные наложения рентгенологически

дают клинику гемоторакса. Для подтверждения

этого производится плевральная пункция.

Если имеются плевральные наложения

отмечается очень выраженная плотность

плевры вплоть до скрипа иглы. Кровь при

этом не получаем.

Свернувшийся

гемоторакс

Это – наличие в

плевральной полости сгустков крови.

Классификация:

малый, средний и большой.

Клиника:

имеются все вышеперечисленные признаки

гемоторакса в сочетании с признаками

скопления сгустков крови в плевральной

полости. К ним относятся:

1.

Нефункционирующий плевральный дренаж.

2. Отсутствие эффекта от плевральной

пункции. Иногда при пункции очень толстой

иглой получаем мелкие сгустки крови.

3. При рентгеноскопии грудной клетки

имеется интенсивное затемнение,

соответствующей половины грудной

клетки, не смещаемое при перемене

положения больного. Для подтверждения

диагноза применяются: компьютерная

томография и торакоскопия.

Лечение.

Лечебная тактика зависит от величины

гемоторакса и сроков с момента травмы.

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник