Какие есть периоды лфк при переломах костей

В соответствии с характером переломов и этапами лечения весь курс лечебной физической культуры при переломах костей разделяется на три периода: иммобилизации, восстановления функции и тренировки функции.

I период – иммобилизации (общетонизирующий). Он клинически совпадает с формированием первичной костной мозоли. Средствами реабилитации являются: сегментарный массаж, массаж здоровых тканей, массаж нетравмированной конечности; электрофорез, электростимуляция; ЛФК. Лечебная физкультура назначается сразу после полного высыхания гипсовой повязки или уменьшение болевых ощущений после наложения вытяжки. Ранние сроки назначения ЛФК объясняются необходимостью ликвидировать проявления травматической болезни, предупредить возникновение гиподинамии, облегчить приспособление организма к иммобилизации.

Общие задачи ЛФК периода иммобилизации: улучшение течения основных нервных процессов; нормализация эмоционального тонуса больного; улучшение деятельности внутренних органов; активизация общих обменных процессов.

Специальные задачи I периода: а) улучшение трофики иммобилизированной конечности и предупреждение мышечной атрофии; б) предупреждение нарушений функции суставов иммобилизированной конечности, образования тугоподвижности и контрактур, выработка необходимых временных компенсаций.

Общие лечебные задачи решаются с помощью общеразвивающих упражнений. Они выполняются из всех возможных при иммобилизации исходных положениях и должны охватывать все группы мышц. В занятия ЛФК включают дыхательные упражнения (статические и динамические), на внимание, координацию движений, на растягивание и расслабление мышц, корригирующие упражнения. Темп упражнений – медленный.

Для решения специальных задач I периода включают следующие упражнения:

1. Упражнения для симметричной конечности (способствуют улучшению кровоснабжения и трофики в иммобилизованной конечности).

2. Упражнения в свободных от иммобилизации суставах пораженной конечности (производятся сначала с помощью, а затем самостоятельно).

3. Идеомоторные упражнения для иммобилизированной конечности (сосредоточиться на выполнении движения в пораженном отделе).

4. Упражнения в статическом напряжении мышц иммобилизи-рованной конечности (способствуют сближению костных отломков, стимулируются процессы регенерации в месте перелома, улучшается кровоснабжение и трофика).

5. Упражнения, способствующие формированию компенсации: укрепление здоровой ноги и рук для подготовки к ходьбе при травме нижней конечности; улучшение качества движения здоровой руки при травме верхних конечностей и др.

6. Упражнения в давлении по оси конечности (при переломах костей бедра и голени): на ящик, специальную подставку или спинку кровати.

7. Упражнения в опускании иммобилизированной конечности ниже уровня постели.

II период – период восстановления функции. Клинически в этот период происходит окончательное формирование костной мозоли и может нормализоваться функция пораженной конечности. Для него характерны: атрофия иммобилизированной конечности; ограниченность движения в суставах; недостаточная прочность костной мозоли.

Общие лечебные задачи такие же, как в первый период. Значительно расширяется набор и дозировка общеобразовательных упражнений, добавляются подвижные игры. Темп упражнений – средний.

К специальным задачам II периода относятся: а) окончательное формирование костной мозоли; б) ликвидация мышечной атрофии; в) восстановление движений в суставах пораженной конечности; г) восстановление и нормализация функции пораженной конечности; д) ликвидация ненужных временных компенсаций; е) восстановление осанки, нормализация двигательных навыков, улучшение их качества.

Специальные упражнения II периода:

1. Активные гимнастические упражнения для пораженной конечности из облегчающих исходных положений (такие исходные положения обеспечивают движения в суставах больной конечности при минимальном напряжении мышц).

2. Упражнения в облегченных условиях, где становится меньшей масса тела и снимается напряжение мышц (упражнения в теплой воде).

3. Упражнения с помощью здоровой конечности, упражнения в маховых движениях для увеличения амплитуды движения в суставах на фоне расслабления мышц.

4. Упражнения с сопротивлением (для восстановления силы мышц).

5. Упражнения в ходьбе (при переломах нижних конечностей).

6. Пассивные упражнения (назначаются при хорошей консолидации отломков). Конечность должна быть полностью расслабленна.

III период – период тренировки функции. В этот период ликвидируются возможные остаточные явления. Средства реабилитации: сегментарно-рефлекторный массаж; тренировка на тренажерах; массаж льдом (криомассаж); специальные упражнения; сауна (баня); электростимуляция.

Специальными задачами III периода являются: а) полная реабилитация организма больного; б) восстановление двигательных навыков; в) достижение совершенства функции травмированной конечности; г) формирование наиболее выгодной постоянной компенсации (если полноценность функции не может бить обеспечена).

Средства ЛФК третьего периода:

1. Общеразвивающие упражнения, общая физическая нагрузка в занятиях увеличивается, расширяя возможности организма.

2. Прикладные упражнения, включающие в работу пораженную конечность: различные варианты ходьбы при переломах нижних конечностей, хваты при поражении кисти и т.д.

3. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки.

4. Гимнастические упражнения на координацию, равновесие, внимание, упражнения с предметами и простейшими снарядами.

5. Подвижные игры, соответствующие возрасту и возможностям больного.

Источник

В методике применения ЛФК при переломах выделяется три периода.

В методике применения ЛФК при переломах выделяется три периода.

Первый период ЛФК при переломах

Степень общих проявлений травматической болезни в первом периоде позволяет использовать тонизирующее влияние упражнений. Наблюдаются явления местного шока. Имеют место последствия кровоизлияния (при травме), отечность, боли, выпадение или резкое нарушение функции поврежденного органа. Иммобилизация, вытяжение, мягкая повязка, необычное положение конечностей или всего тела вызывают появление раздражительности, плохого сна, болей различной локализации, трудно переносимого чувства давления гипса или растягивания тканей вытяжением. При выраженных общих проявлениях травматической болезни, при повреждениях, нарушающих опороспособность, применяется постельный режим.

Задачи упражнений во 1-м периоде ЛФК при переломах: способствовать уменьшению общих проявлений травматической болезни, формированию компенсаций и предупреждению развития осложнений (пневмоний, задержек стула), содействовать быстрейшей ликвидации местных нарушений трофики, стимулировать процессы регенерации.

Применяемые упражнения, методика их проведения: простейшие гимнастические упражнения малой и умеренной интенсивности, включающие в движение неповрежденные сегменты опорно-двигательного аппарата (в том числе симметрично расположенные по отношению к травмированному участку ткани) и выполняемые в медленном темпе (без нагрузки); медленные активные движения в неиммобилизованных суставах поврежденного отдела опорно-двигательного аппарата (при наличии затруднений осуществляется с помощью здоровой конечности или инструктора); посылка волевых импульсов к сокращениям (при отсутствии активного напряжения мышц) и статические напряжения мышц в зоне повреждения с небольшим числом повторений; упражнения, активизирующие участие брюшной стенки и диафрагмы в акте дыхания; упражнения, формирующие компенсаторные двигательные навыки, необходимые для самообслуживания; простейшие малоподвижные игры.

При постельном режиме проводятся занятия по гигиенической и лечебной гимнастике длительностью от 10 до 20 минут каждое. Многократно на протяжении дня больными выполняются задания, состоящие из 4—5 упражнений.

При свободном режиме (преимущественно больные с повреждениями верхних конечностей) используются лечебная гимнастика и задания. Подбор упражнений должен обеспечивать воздействие на процессы, протекающие в зоне повреждения: упражнения, стимулирующие процессы регенерации, способствующие ликвидации очагов застойного торможения или возбуждения, вызванных иммобилизацией, упражнения для иммобилизованных и свободных от иммобилизации сегментов поврежденной конечности, упражнения в навыках самообслуживания.

Второй период ЛФК при переломах

Второй период характеризуется удовлетворительно или хорошо протекающими или завершающимися процессами заживления (регенерация кости при переломах, эпителизация кожных дефектов, хорошо гранулирующие поверхности ран мягких тканей). Иногда торпидно протекают воспалительные процессы в тканях, стойко держится субфебрильная температура и нерезкие боли. Может иметь место съемная иммобилизация, вытяжение, мягкие повязки. Выраженно нарушена адаптация к физическим нагрузкам (особенно при сохраняющемся постельном режиме).

Задачи второго периода ЛФК при переломах: стимуляция процессов заживления и регенерации и содействие быстрейшему восстановлению функции, содействие ликвидации контрактур, атрофий и других изменений в тканях, закрепление временных компенсаций — вставания, ходьбы с костылями и т. п., нормализация вегетативных функций и процессов корковой динамики, извращенных в связи с развитием травматической болезни, восстановление адаптации к все увеличивающимся физическим нагрузкам.

Используются гимнастические, простейшие прикладные и игровые упражнения, требующие движений как во всех не вовлеченных в патологический процесс суставах, так и движений в поврежденных сегментах опорно-двигательного аппарата, способствующие восстановлению амплитуды движений, силы, соразмерности напряжений, выносливости мышц и обеспечивающие постепенно возрастающую функциональную нагрузку (давление, растягивание) на область регенерирующих тканей. Применяются упражнения на расслабление, в том числе для мышц поврежденных сегментов опорно-двигательного аппарата.

При постельном режиме проводятся лечебная и гигиеническая гимнастика и многократно выполняемые задания. При палатном и свободном режиме используются лечебная гимнастика, лечебная ходьба, многократно выполняемые задания. В последние включаются, кроме гимнастических, бытовые и некоторые производственные движения: одевание, прием пищи, причесывание, умывание, шитье.

Третий период ЛФК при переломах

В этом периоде заканчивается ликвидация анатомических нарушений (консолидация перелома, формирование рубца). Продолжают иметь место остаточные вторичные изменения в тканях поврежденного сегмента опорнодвигательного аппарата (атрофии, контрактуры), нарушения его функции. Не восстановлена еще адаптация к нагрузкам.

Задачами этого периода ЛФК при переломах являются: содействие завершению процессов регенерации и функционального приспособления тканей в зоне травмы (оперативного вмешательства), восстановлению качеств движения (силы, соразмерности, амплитуды движений, координации) и навыков бытовых и производственных движений.

Применяются гимнастические, прикладные, спортивные, игровые упражнения, вовлекающие в активные движения суставы, находящиеся в области повреждения, и способствующие восстановлению функции поврежденного сегмента двигательного аппарата, двигательных навыков, адаптации больного к производственно-бытовым условиям. В показанных случаях применяются упражнения, формирующие компенсаторные двигательные навыки.

Возникли вопросы или что-то непонятно? Спросите у редактора статьи —

здесь

.

Используются занятия гимнастикой, лечебной ходьбой, задания, в санаторно-курортных учреждениях, кроме того, — занятия спортивными упражнениями, терренкур, прогулки, экскурсии. Длительность отдельных занятий доводится до пределов, применяемых в коллективах здоровых людей.

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Источник

Переломы запястья относятся к одним из самых неблагоприятных травматических повреждений костных структур. Это связано с анатомическими и функциональными особенностями остеоидных тканей. Учитывая губчатое строение и маленькие размеры костей, в процессе регенерации важным фактором является правильная иммобилизация и реабилитационные мероприятия.

Чаще всего пострадавшие — это дети и люди, которые занимаются спортом. У пациентов преклонного возраста переломы этой зоны встречаются редко, в большинстве случаев они сопровождаются повреждением дистальных отделов предплечья. ЛФК при переломе запястья руки является главным направлением лечения.

Виды переломов

В структуре травм костей запястья переломы бывают:

- изолированные — повреждается одна из 6 костей;

- сочетанные — одновременно поражаются несколько структурных единиц.

По статистике, до 90 % переломов отмечается в области ладьевидной кости. Далее по частоте встречаются травмы полулунной и гороховидной костей. Остальные остеоидные ткани редко ломаются. Механизм возникновения патологии возникает при ударе кулаком или ребром ладони по твердой поверхности, а также во время падения с упором на кисть или прямого удара.

Варианты осложнений

Своевременное начало реабилитационных мероприятий является важным фактором выздоровления после травматических повреждений. Если пациент игнорирует врача и не выполняет рекомендации, возникает вероятность развития осложнений. Чаще всего наблюдаются такие неблагоприятные ситуации:

- Формирование стойкого болевого синдрома.

- Развитие деформирующего остеоартроза и анкилоза сустава.

- Тугоподвижность структур.

- Образование ложного сустава.

- Замедление сращения костей, которое требует оперативного вмешательства с проведением остеосинтеза.

- Появление аваскулярных некротических изменений кости, которое необходимо удалять.

ЛФК при переломе запястья руки должно выполняться квалифицированным специалистом. Неправильные манипуляции могут привести к появлению синдрома Зудека — трофическим и вазомоторным нарушениям, которые сопровождаются явлениями остеопороза и болевым синдромом.

Основные направления гимнастики

Особенностью костей запястья является медленная регенерация тканей. Это происходит за счет малого периостального покрова и анатомического расположения костей. Поэтому для хорошего сращения отломков и образования мозоли нужно как можно раньше подключать физическую нагрузку. Гимнастика включает:

- выполнение простых упражнений во время ношения гипсовой лангеты;

- проведение реабилитационного курса ЛФК с использованием вспомогательных устройств.

Важно! Постепенная двигательная активность ускоряет процессы естественного остеосинтеза и ускоряет восстановление полноценной функции.

ЛФК во время иммобилизации

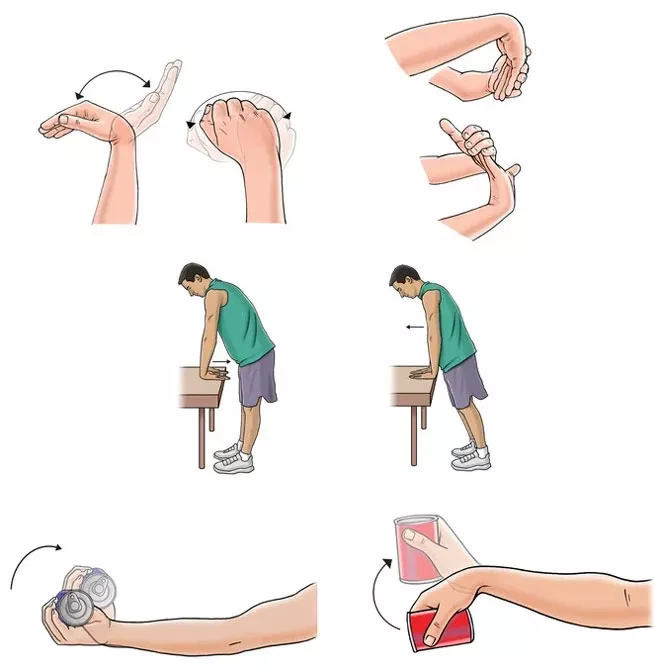

Первые упражнения рекомендуют выполнять, начиная со второго дня после наложения иммобилизационного устройства. Учитывая объем ограничения вследствие наличия гипсовой повязки, можно проводить следующие элементы гимнастики:

- Двигательная активность I-IV пальцев — разведение, сгибание, разгибание, шевеление фаланг.

- Супинация, пронация, круговые обороты в локтевом суставе.

- Сгибание, разгибание, круговые обороты плечевого сустава.

ЛФК после перелома запястья следует выполнять ежедневно в течение 3-5 минут. Можно посмотреть видео-уроки, в которых специалист показывает правильное выполнение упражнений. Движения должны быть плавными и медленными, их можно повторять на протяжении дня до 4-6 раз. Допускается массаж свободных зон верхней конечности в виде растирания и поглаживания.

Важно! Не допускается проведение силовых нагрузок на кисть. Появление болевого синдрома во время гимнастики — повод обратиться к врачу.

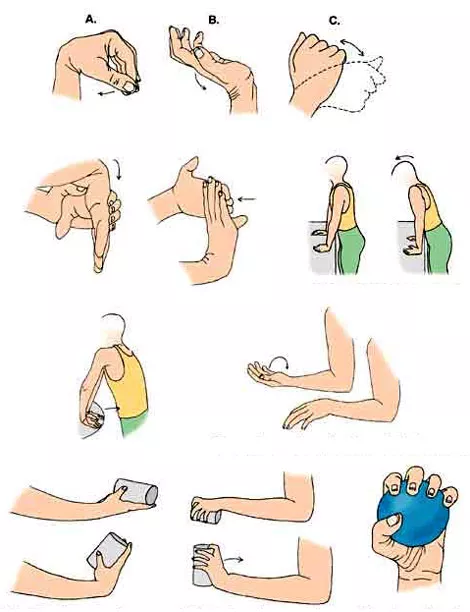

Комплекс упражнений восстановительного периода

На протяжении периода иммобилизации рука находится в вынужденном положении. Поэтому после снятия гипса пациенту предстоит огромная работа по восстановлению функциональной подвижности кисти. В периоде реабилитации упражнения выполняются чаще — до 5-10 раз в день. Длительность занятий занимает до 20 минут. Во время ЛФК могут наблюдаться неприятные ощущения в зоне, где был перелом запястья. Реабилитолог или врач-ортопед подскажут, какая степень дискомфорта допустима при выполнении двигательных элементов.

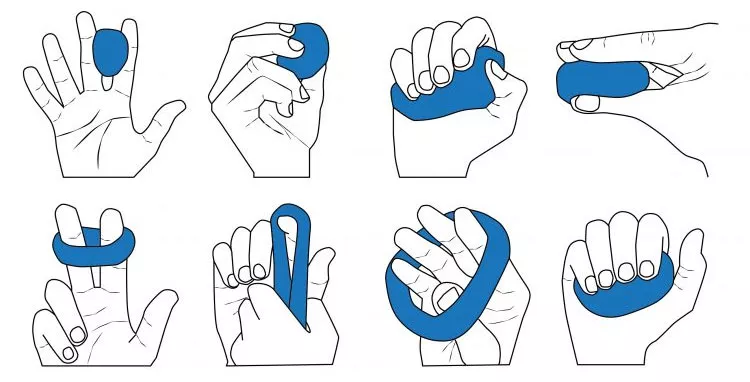

Для разработки мышечного и связочного аппарата запястья подойдут вспомогательные устройства. Специальные тренажеры помогают быстрее справиться с патологическими проблемами. С этой целью применяют эспандеры, эластичные мячи с гладкой поверхностью и шипами, а также роликовые массажеры.

Начинают с элементов гимнастики, которые проводились во время иммобилизации, а затем подключают другие варианты движений. Для лучшего восприятия перед началом тренировки можно посмотреть видео. Существуют следующие виды ЛФК при переломе запястья:

- В положении сидя предплечье размещают на гладкой поверхности стола так, чтобы кисть свободно опускалась с края. Фаланги сжимают в кулак в положении сгибания вверх, а затем опускают, руку расслабляя пальцы.

- Выполняют разведение и сведение пальцев.

- Делают приведение и отведение большого пальца. При этом кисть находится в расправленном положении, а остальные фаланги плотно прижаты друг к другу.

- Складывание кистей в замок — выполняется в виде рукопожатия в двух положениях.

- Проводят приведение и отведение кисти во фронтальной плоскости.

- Располагают мяч в ладони и сжимают его большим пальцем сверху и сбоку остальными фалангами.

- Зажимают мяч между вытянутыми пальцами и большим пальцем, при этом сдавливают его.

- Выполняют вращение гимнастической палки, постепенно наращивая темп.

- Вращают сомкнутыми в замок ладонями поочередно в одну и другую сторону.

Внимание! На последнем этапе реабилитации выполняют упражнения с гантелями. Силовые элементы ЛФК после перелома запястья включают в программу при отсутствии риска осложнений.

Альтернативные методики

Восточная медицина предлагает некоторые техники, которые помогают восстановить кровообращение в пораженных тканях, снять отечность с тканей и уменьшить болевой синдром. При переломах кисти и запястья рекомендуют упражнения асан-йоги, которые следует выполнять ежедневно. Гимнастика занимает до 5 минут. Фиксировать позиции необходимо в течение 15-30 секунд в две стороны.

- Принимают боковой упор лежа, опираясь на перпендикулярно расположенное предплечье. Ноги находятся в вытянутом положении. Конечность вверху вытягивается над головой.

- Ноги на ширине плеч, руки сводят за спиной в замок — одна конечность сверху, а другая – снизу.

- Скрещивают предплечья над головой и наклоняются к полу в положении стоя, предплечья при этом касаются на поверхности опоры.

- Руки вытягивают над головой вверх. Голова повернута в сторону кистей. Выполняют выпад на ногу, согнутую в колени, другая нижняя конечность вытянуты назад с упором на внутреннюю сторону стопы.

Дополнительно возможны упражнения с резиновыми мячиками и резинками разного рода:

Правила успешной реабилитации

В процессе реабилитации проводят физиотерапевтические мероприятия, такие как магнитотерапия. Выполняют специальный массаж, который улучшает лимфодренаж и кровообращение в тканях, стимулирует процессы регенерации. Специалисты рекомендуют плаванье, в качестве дополнительной нагрузки к ЛФК при переломе запястья. Для того чтобы костная мозоль правильно формировалась, а заживление происходило быстро, без осложнений, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- Регулярно выполнять комплекс ЛФК.

- Наращивать нагрузку постепенно, переходя от простых упражнений к более сложным элементам.

- Не допускать болевых ощущений, особенно на старте.

- Выполнять гимнастику несколько раз в сутки.

- Нормализовать питьевой режим — объем жидкости должен составлять до 2 литров в сутки.

- Ограничить употребление спиртных напитков.

- В течение реабилитационного периода избегать походов в баню или сауну.

ЛФК при переломах запястья должна выполняться строго под контролем врача. Неправильная двигательная активность может привести к неблагоприятным последствиям. Поэтому важный фактор восстановления — грамотная дозированная нагрузка. При соблюдении рекомендаций специалиста период реабилитации пройдет быстро, и пациент сможет вернуться к полноценной жизни.

Источник