Как рассчитать проектные отметки на переломе

Литература: [2, § 75].

Проектную (красную) линию наносят в соответствии с заданием (исходные данные, п. 3 на с. 47). Все необходимые расчеты следует произвести в «Тетради для выполнения контрольной работы № 2».

1. Заполняют графу 2 уклонов, прочерчивая в ней в местах переломов (изменений уклона) проектной линии вертикальные перегородки. У каждой перегородки, слева и справа вдоль нее, вертикально записывают расстояния в метрах на местности от места данного изменения уклона до ближайших заднего и переднего пикетов. Если это изменение происходит на пикете, то с обеих сторон пишут нули.

Внутри каждого узкого прямоугольника, на которые будет разбита графа уклонов, проводят диагональ: из верхнего левого угла в нижний правый, если уклон отрицательный (линия идет на понижение), или из нижнего левого в верхний правый, если уклон положительный. На горизонтальных отрезках трассы посередине графы проводят горизонтальную черту. Над диагональю или горизонтальной чертой указывают значение проектного уклона в тысячных, а под ней — длину заложения в метрах, на которое этот уклон распространяется.

2. Вычисляют проектные (красные) отметки точек ПК О, ПК 1+80, ПК 4 и ПК 5, в которых запроектированы переломы проектной линии. В начале трассы на ПК 0, на котором запроектирована насыпь высотой 0,50 м, записывают проектную отметку, равную фактической отметке ПК 0 плюс 0,50 м. Отметки остальных точек вычисляют по формуле Нn = Нn – 1 + id,

где Нn — определяемая проектная отметка; Нn – 1 — известная проектная отметка предыдущей точки; i — проектный уклон; d — горизонтальное расстояние (заложение) между точкой, в которой определяется отметка, и предыдущей.

Вычисленные проектные отметки округляют до сотых долей метра, после чего записывают в графу 3 проектных отметок.

3. По вычисленным проектным отметкам точек переломов проектную (красную) линию наносят на профиль.

4. Вычисляют проектные отметки всех остальных пикетов и плюсовых точек профиля (по той же формуле, что и в п. 2). Во избежание лишних ошибок в вычислениях рекомендуется за предыдущую точку с отметкой Нn – 1 всегда брать начало данного элемента проектной линии, учитывая расстояние от этой начальной точки до точки, отметка которой вычисляется. Вычисленные отметки записывают в графу 3.

Чтобы убедиться в правильности расчетов и графических построений, целесообразно все вычисленные проектные отметки использовать для контроля построения проектного профиля трассы. Очевидно, что если и вычисления, и построения выполнены верно, то точки ПК1, ПК 14-44, ПК2, ПК2 + 56, ПК 2 + 70, ПК 2+91, ПКЗ, построенные по их проектным отметкам, должны точно попасть на проектную линию, проведенную раньше.

5. Вычисляют отметку точки ПК 1+80, которая нивелированием на местности не определялась. Для этого вычисляют уклон ската местности на участке от ПК 1+44 до ПК 2: i = h/d,

где h — разность фактических отметок ближайших к ПК 1+80 передней и задней точек профиля, т. е. ПК 2 и плюсовой точки ПК 1+44; d — горизонтальное расстояние между этими точками.

По вычисленному уклону ската и по горизонтальному расстоянию d’ от точки ПК 1+80 до ближайшей задней точки профиля и находят искомую отметку.

Найденную расчетным путем отметку точки ПК 1+80 записывают в скобках в графу 4 профиля.

6. На каждом пикете и плюсовой точке профиля вычисляют рабочие отметки (высоты насыпей или глубины выемок) как разность проектной и фактической отметок. На выемках рабочие отметки записывают под красной линией (см. рис. 11), а на насыпях — над ней. Над точками пересечений черной линии профиля с проектной, называемыми точками нулевых работ (или переходными), записывают рабочие отметки 0,00.

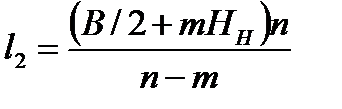

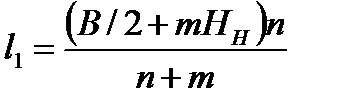

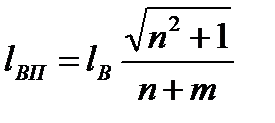

7. Из точки нулевых работ опускают перпендикуляр (ординату) на линию условного горизонта и вычисляют горизонтальные расстояния до этой точки от ближайших пикетов или плюсовых точек профиля (рис. 12). Вычисления выполняют но формулам:

в которых х и у — горизонтальные расстояния до точки нулевых работ от ближайших к ней соответственно задней и передней точек (пикетных или плюсовых) профиля; а и b — рабочие отметки на этих же, задней и передней, точках профи-

Рис. 12. К вычислению расстояний до точки нулевых работ

ля, между которыми находится точка нулевых работ; d — горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля.

Вычисления расстояний х и у контролируются соблюдением равенства x + y = d.

Отметку H точки нулевых работ вычисляют по формуле для нахождения проектных отметок и, округлив ее до сотых долей метра, записывают вдоль ординаты, опущенной из точки нулевых работ на линию условного горизонта профиля. Слева и справа от этой ординаты над линией условного горизонта записывают расстояния х и у до точки нулевых работ от ближайших задней и передней точек профиля (см. рис. И).

Оформление профилей. Все надписи и построения аккуратно выполняют тушью тонкими линиями.

Красной тушью оформляют проектную линию и все рабочие отметки (кроме нулевых), ось дороги в графе 1, все линии и цифры в графе уклонов, разделительную линию между графами 2 и 3, проектные отметки, все линии и надписи в графе 6 (кроме номеров пикетов).

Синей тушью показывают перпендикуляры из точек нулевых работ на линию условного горизонта, рабочие отметки 0,00, синие отметки (высоты) точек нулевых работ, горизонтальные расстояния х и у, а также линию пикетажа (нижнюю линию графы 5).

Все остальные линии, надписи и цифры выполняют черной тушью.

Насыпи окрашивают кармином (красной краской), выемки — гуммигутом (желтой краской).

На рецензирование представляются:

1) ответы на контрольные вопросы;

2) решения задач на вычисление отметки точки через превышение и через горизонт инструмента;

3) пикетажный журнал;

4) журнал геометрического нивелирования;

5) продольный и поперечный профили трассы дороги.

ЛИТЕРАТУРА.

Источник

После графического построения проектной линии продольного профиля вычисляют проектные отметки для всех пикетов и плюсовых точек, в том числе и для главных точек горизонтальных и вертикальных кривых. Проектные отметки точек на прямых вычисляют по формуле Hn =Hnp+id,

где Hпр- известная проектная отметка предыдущей точки; i — проектный уклон; d — горизонтальное расстояние между точкой, в которой определяется отметка, и предыдущей.

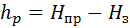

. При известной отметке начала вертикальной кривой Ннк находят отметку вершины кривой Нвк НВк =HНК+h h =l2/2R

знак «+» принимают при выпуклых кривых, знак «-» — при вогнутых.

Расстояние от начала вертикальной кривой НК (точки сопряжения кривой с прямой уклона i) до ее вершины l =iR.

Вычисленные проектные отметки записывают в продольный профиль в графу «Отметка бровки земляного полотна «. По этим отметкам наносят точки на продольный профиль. Если обнаруживается отклонение рассчитанной проектной линии от построенной графически, то в последнюю вносят исправления.

Рабочие отметки вычисляют как разность проектных отметок и отметок земли. На

участках перехода насыпи в выемку вычисляют положение точек нулевых работ.; На выемках рабочие отметки записывают под проектной линией, в насыпях — над ней. Над точками пересечений линии профиля поверхности земли с проектной линией профиля земляного полотна» называемыми точками нулевых работ,записывают рабочие отметки 0,00. Для контроля построения проектного профиля • следует все вычисленные проектные отметки наносить на проектную линии, проведенную ранее. Совпадение проектных отметок и проектной линии подтверждает правильность расчетов и графических построений.

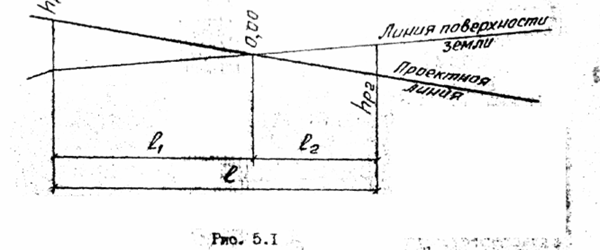

Вычисляют горизонтальные расстояния от точки нулевых работ до ближайших пикетов или плюсовых точек L1=hр1*l/hр1+hр2 L2=hр2*l/hр1+hр2

где, L1 и L2 — горизонтальным расстояния до точки нулевых работ от ближайших к ней задней и передней ( Пикетных или плюсовых) точек профиля

hр1 и hр2 — рабочий отметки на этих же точках профиля; l — горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля.

hр1 и hр2 — рабочий отметки на этих же точках профиля; l — горизонтальное расстояние между теми же ближайшими к точке нулевых работ точками профиля.

Отметку точки нулевых работ вычислят1 по формуле для нахождения проектных отметок и записывают вдоль ординаты, опущенной из точки нулевых работ на линию условного горизонта. Слева к справа от этой ординаты над линией условного горизонта откладывают расстояния l1 и l2

21.Нивелирование поверхности и составление топографического плана участка.

21.Нивелирование поверхности и составление топографического плана участка.

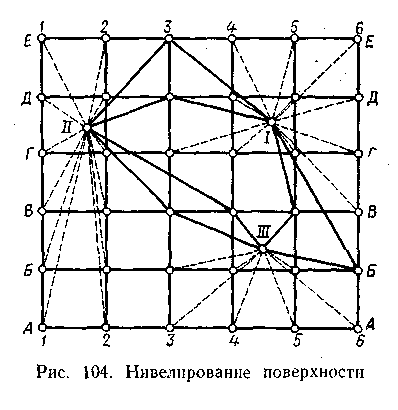

Съемкой местности называется совокупность угловых и линейных измерений, выполня-емых на земной поверхности. Если съемку производят для получения плана или карты с изображением рельефа, то ее наз. топографической. Съемки бывают: теодолитная ( исп. Теодолит, мерная лента; в результате получ. план без изображения рельефа); тахеомет-рическая (исп. тахеом.+нивелир. рейка; получают план с изобр. рельефа); мензульная (исп. мензула и кипрегель; получ. прямо на месте план с изобр. рельефа); нивелирование поверхности. Основные способы съемки: прямоугольных координат, полярных коор., угловых засечек, линейных засечек, створов. Выбор способа съемки зависит от характера и вида снима-емого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план. Способ прямоуг. коор. применяют при горизонтальной съемке контуров, лежащих вбли-зи теодолитных ходов. Сп-б полярных коор. примен. для съемки откры-тых контуров и характерных точек местности. Сп-б угловых засечек прим. в основном при съемке труднодоступных точек местности. Сп.б линейных засеч. применяют в том случае, когда снимаемые точки расположены близко к пунктам планового обоснования. Сп-бом створов определяют плановое положение точек , находящ. в створе, лентой или рулеткой. По результатам измерений на план наносят ситуацию в соотв. с выбранным масштабом и условными знаками для топогр. планов. Нивелирования поверхности по квадратам применяют на открытой местности со слабо выраженным рельефом. Постро-ение сетки квадратов производят теодолитом и лентой . Точки закрепляют забитыми вровень с землей колышками со сторожками и надписывают номер точки. Порядок нивелирования квадратов зависит от их размеров: при размерах сторон 100х100 м и больше нивелируют в отдельности каждый квадрат; при меньшем размере с одной станции нивелируют несколько квадратов (рис.). При нивелировании с одной станции нескольких квадратов точки для установки нивелира выбирают так, чтобы они образовывали замкнутый ход. Камеральные работы начинают с проверки результатов измерений. Определяют фактическую невязку  и сравнивают с допустимой

и сравнивают с допустимой  . Если полученная фактическая невязка по абсолютной величине не превышает допустимой, то ее распределяют поровну на все станции с обратным знаком и вычисляют отметки всех связующих точек и горизонты прибора для каждой станции:

. Если полученная фактическая невязка по абсолютной величине не превышает допустимой, то ее распределяют поровну на все станции с обратным знаком и вычисляют отметки всех связующих точек и горизонты прибора для каждой станции:  ;

;

;

;  . Составление плана начинается с построения на бумаге в соответствующем масштабе сетки квадратов. Около каждой точки на плане подписывают ее отметку, округленную до 0,01 м. Затем проводят горизонтали с заданной высотой сече-ния рельефа (методом графической интерполяции или палеткой).

. Составление плана начинается с построения на бумаге в соответствующем масштабе сетки квадратов. Около каждой точки на плане подписывают ее отметку, округленную до 0,01 м. Затем проводят горизонтали с заданной высотой сече-ния рельефа (методом графической интерполяции или палеткой).

Нивелирование поверхности и составление топографического плана участка.

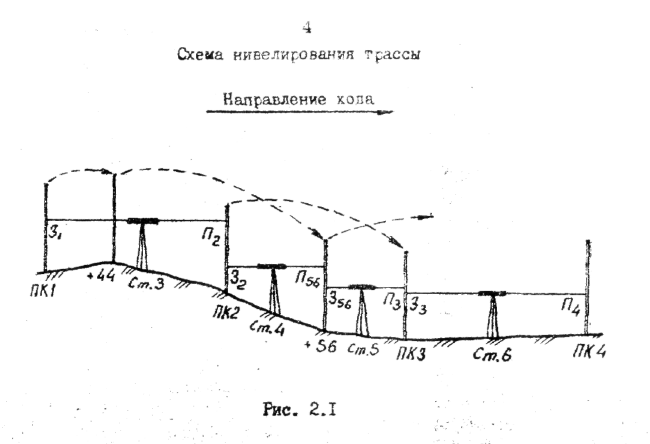

Перед началом нивелирования по трассе должен быть разбит пикетаж и прочно закреплены деревянными колышками пикеты, плюсовые точки главные и промежуточные точки закруглений и точки поперечников.

Для работы берут нивелир типа Н-3 или H-IO и две двусторонние нивелирные рейки с одинаковыми разностями нулей Выполняют нивелирование метолом из середины. Речник устанавливает нивелирные рейки на верхние срезы колышков двух соседних пикетов , наблюдая, чтобы peйки занимали вертикальное положение. Примерно посередине между ними устанавливает нивелир Нивелир можно установить в стороне от створа, задаваемого рейками,нужно только чтобы растояния от нивелира до реек были одинаковы. Место установки нивелира называет станцией. Еа присваивают тторядковий номер

Для работы берут нивелир типа Н-3 или H-IO и две двусторонние нивелирные рейки с одинаковыми разностями нулей Выполняют нивелирование метолом из середины. Речник устанавливает нивелирные рейки на верхние срезы колышков двух соседних пикетов , наблюдая, чтобы peйки занимали вертикальное положение. Примерно посередине между ними устанавливает нивелир Нивелир можно установить в стороне от створа, задаваемого рейками,нужно только чтобы растояния от нивелира до реек были одинаковы. Место установки нивелира называет станцией. Еа присваивают тторядковий номер

Нивелирощик наводит зрительную трубу «а рейку, установлен -кую на. задней пикете. Элевационым винтом приводит пузырек цилиндрического уровня на середину , и по средней горизонтальной нити сетки снимают отсчет по рейке- Отсчеты, на каждой станции снимают в определенной последовательности: по черной стороне задней рейки; по черной стороне передней рейки; по красной стороне передней рейки; по красной стороне задней рейки. Нельзя забывать, что перед снятием каждого отсчета пузырек цилиндрического уровня должен находиться посередине. Отсчеты с точностью до миллиметра, после каждого их снятия записывают в соответствующую графу журнала нивелирования Нивелир снимают со станции тогда, когда, будут проконтролированы отсчёты и точность определения превышений. Правильность снятия отсчетов по каждой рейке контролирует вычисления разности нулей которая должна быть величиной постоянной. Отклонение не должно превышать 5 мм. Затем вычисляют превышение h между точками кaк разность отсчетов по задней и передней рейкам h=З-П

Превышение определяют отдельно по черным hч и красным hк сторонам реек. Разность этих превышений не должна превышать 5 мм / hч – hк / <= 5мм

Если эта разность более 5 мм проверят вычисления, а если ошибка не обнаружена, следует заново повторить все отсчеты и выполнить их контроль. Затем берут заднюю рейку и последовательно устанавливают ее на все промежуточные точки и точки поперечников, нивелируемые с этой станции. Отсчеты на промежуточных точках снимают только по черной стороне рейки и записывают их в графу «промежуточный». После этого переносят и устанавливают нивелир между следующими двумя пикетами. Переднюю рейку не трогают, она становится задней, а бывшую заднюю (после постановок на промежуточные точки) устанавливают на впереди расположенный пикет и она становится передней , Выполняют нивелирование на станции и контролируют точность определения превышения.В журнале приведены отсчеты по рейкам, полученные при нивелировании трансы.

Если разность превышений по черным и красным сторонам реек не превышает 5 мм, то вычисляют среднее превышение и записывают его с округлением до целых миллиметров.

Допускается отклонение в после л ней великие, если оно образуется , за счет округления средних превышений. Это отклонение не может превышать половины числа станций на странице.

Теоретически сумма средних превышений должна равняться разности отметок конечного и начального реперов Еhср=Hк-Hн

Из-за неизбежных погрешностей s превышениях для хода, проложенного между реперами, образуется невязка fh вычисляемая по формуле; fh = Еhср –(Hк-Hн)

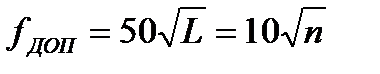

Подученная невязка fh не должна превышать допустимого предельного значения, которое для технического .нивелирования определяется из выражения fhдоп=50VL или fhдоп=10Vn

где L — длина нивелирного хода в км; n — число станций в ходе

Если это условие выполняется, то полученную невязку распределяют в виде поправок в превышения. Поправки вводят поровну во все превышения ( с округлением до целых. миллиметров) со знаком обратным знаку невязки- Если невязка невелика г. — Поправки записывают в соответствующую графу журнала. Общая сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком. Вычисляют исправленные превышения. Зная отметку начального репера вычисляют отметки всех связующих точек Hn+1=Hn+hи

В конце вычислений должна получаться отметка, равная отметке конечного репера.

Разность отметок должна точно равняться сумме исправленных превышений. Аналогичный контроль выполняют по всему ходу и записывают в конце журнала.

Вертикальная планировка строительных участков.

Естественный рельеф обычно не удовлетворяет условиям строительства и условиям движения транспортных средств.

Преобразование естественного рельефа местности в проектный – вертикальная планировка.

Проектный рельеф устраивается в виде плоскости горизонтальной или наклонной в виде террас.

Основой служит план местности, полученный при нивелировании.

Проектирование горизонтальной плоскости

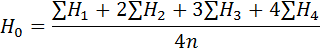

1)Вычисляют среднюю отметку планирования НО (м.б. задана или рассчитана)

| где в числителе суммы отметок земли вершин квадратов общих для 1-го,2-х,3-х и 4-х квадратов, n-количество квадратов. |

2)Вычисляют проектные отметки для каждой вершины квадрата (записывают справа сверху у каждой вершины)

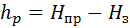

3)Вычисляют рабочие отметки (запис. слева сверху):  , где HЗ — отметка земли.

, где HЗ — отметка земли.

Квадраты, вершины кот. имеют рабочие отметки разных знаков, наз. переходными, в них определяют положение линии нулевых работ. Определяют расстояния до точки нулевых работ с точностью до 0,1м.

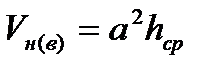

Затем определяют объемы зем. работ, разбивая квадраты на простые фигуры: треугольники  или квадраты

или квадраты  , где a- сторона квадрата,

, где a- сторона квадрата,  -площадь треуг., hср- средняя рабочая отметка треуг-ка или квадрата.

-площадь треуг., hср- средняя рабочая отметка треуг-ка или квадрата.

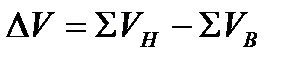

Результаты представляют в ведомости вычисления объемов зем. работ и проверяют условие

;

;  .

.

Затем строят картограмму зем. работ (в масштабе строится сетка квадратов М 1:500 (1:1000)).

Проектирование наклонной плоскости:

Средняя отметка планировки будет проектной только для ц.т. площадки. Для всех остальных вершин квадрата надо вычислить проектные отметки:

Вычисляют рабочие отметки:  → определяют положение линий нулевых работ→вычисляют V зем.работ.→составляют картограмму зем.работ.

→ определяют положение линий нулевых работ→вычисляют V зем.работ.→составляют картограмму зем.работ.

Площадку планируют с соблюдением условия баланса зем. работ  , KP- коэфф. разрыхления =1,02…1,07.

, KP- коэфф. разрыхления =1,02…1,07.

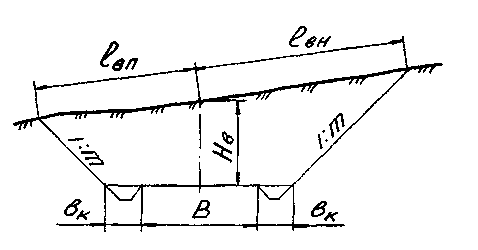

Разбивка земляного полотна мерными лентами; закрепление плановой и высотной разбивки.

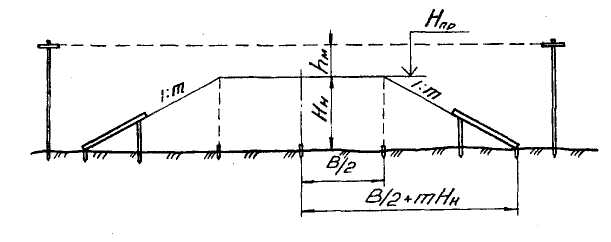

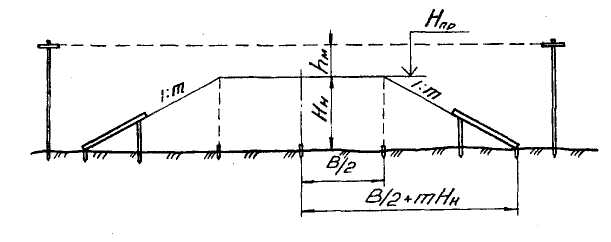

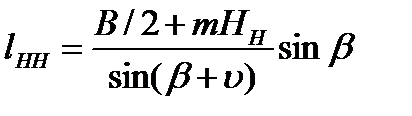

При разбивке поперечных профилей зем. полотна в насыпи на местности закрепляют положение осевой точки, проекции бровок и границы откосов насыпи, а так-же границы боковых канав, берм, резервов. При разбивке насыпи в равнинных местах откладывают мерной лентой или рулеткой в обе стороны от оси половину ширины земля-ного полотна B/2 и забивают колья, обозначающие бровки зем. полотна. Расст. от оси до границы откоса насыпи lH определяют: lH=B/2+mHH; гдеHH –высота насыпи(рабочая отметка на продольном профиле);m-коэ-т залож.откоса насыпи. Полученное расстояние lH отклад. лентой в обе стороны и забив. колья. При возведен. зем.полотна землерой.машинами, движущимися вдоль насыпи, для обознач.границ откоса м/у разбиваемыми поперечниками по установленным кольям автогрейдером нарезают борозды глуб.20см. Борозды не нарезают, если насыпи возводят бульдозерами или грейдерами из боковых резервов.Основные разбивочные знаки дублируют за границей земляных работ. В плане разбивку земляного полотна закрепляют

парными выносными створными знаками.

парными выносными створными знаками.

Устанавливают их в створе поперечников по обе стороны от оси или с нагорной стороны на расст. 10-15м до первой точки и 5-15м от первой до

второй точки. Для закрепления высоты насыпи при разбивке используют вехи-визирки. Располагают их у выносных точек или у границ

откосов насыпи. Горизонтальные планки вешек-визирок закрепляют с превышением над проектными отметками верха насыпи, чтобы водитель землеройной машины мог контролировать отсыпку насыпи. Отметка на планках вешек-визирок H=HПР+hМ (НПР- проектн. Отметка бровки зем. полотна; hМ=1…1,5м). Дляобозначения проектного уклона откосов насыпи устанавливают откосники. При закреплении детальной разбивки на выносных знаках на кольях, на срезах столбов, на планках вешек-визирок записывают пикетажное положение поперечника, высоту насыпи, расстояния до оси и границ откосов, превышение над осевой точкой. Все элементы детальной разбивки заносят в журнал разбивочных работ. При разбивке насыпи на косогоре расстояния от оси до границ откосов насыпи будут различными.

откосов насыпи. Горизонтальные планки вешек-визирок закрепляют с превышением над проектными отметками верха насыпи, чтобы водитель землеройной машины мог контролировать отсыпку насыпи. Отметка на планках вешек-визирок H=HПР+hМ (НПР- проектн. Отметка бровки зем. полотна; hМ=1…1,5м). Дляобозначения проектного уклона откосов насыпи устанавливают откосники. При закреплении детальной разбивки на выносных знаках на кольях, на срезах столбов, на планках вешек-визирок записывают пикетажное положение поперечника, высоту насыпи, расстояния до оси и границ откосов, превышение над осевой точкой. Все элементы детальной разбивки заносят в журнал разбивочных работ. При разбивке насыпи на косогоре расстояния от оси до границ откосов насыпи будут различными.

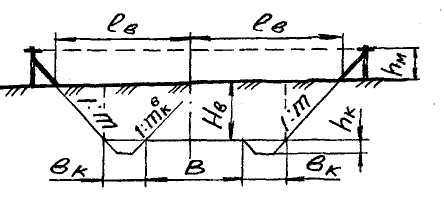

Иногда при разбивке удобно использ.горизонтальные расст. от оси до границ нагорного и подгорного откосов l1,l2 (ватерпасовкой).

Иногда при разбивке удобно использ.горизонтальные расст. от оси до границ нагорного и подгорного откосов l1,l2 (ватерпасовкой).

При разбивке выемок закрепляют положение её бровок (lB=B/2+mHB+вК) кольями или вехами, для задания уклона откоса устанавл. откосники. Для высотной разбивки выемок за пределами земляных работ у вертикальных стоек откосников по отвесу устанав. вешки-визирки с отметкой на горизонт. планке Н=НПР+НВ+hМ (hМ≤1м). Перед разработкой выемки осевые точки выносят за границу земляных работ. На дощечках, прибитых к кольям, на планках вешек-визирок записывают номер пикета или плюсовой точки, расстояние до оси, глубину выемки и превышение над осевой точкой. При разбивке выемки на косогоре:

Источник