Этиология переломов челюстей

Этиология, патогенез переломов челюстей. Различного рода травмы (механическая, огнестрельная и др.) и патологические процессы в кости (остеомиелит, кисты челюстей, фиброзный остит, злокачественные опухоли) .

Течение переломов челюстей. Переломы челюстей могут быть легкими и тяжелыми, с обширным разрушением скелета лицевой части головы, которые сопровождаются такими осложнениями, как повреждения центральной нервной системы, кровотечения, шок, асфиксия, нарушение речи и приема пищи; в единичных случаях бывает воздушная эмболия.

Распознавание переломов челюстей. Изменение контуров лица, рот полуоткрыт, слюнотечение, речь невнятная, жевание и глотание болезненны, резко выраженная боль на месте перелома, иногда место перелома обнаруживается надавливанием пальцем на челюсть или по смещению прикуса. При пальпации можно определить крепитацию костных отломков. В большинстве случаев диагноз легко устанавливается. Реже приходится применять рентгенографию в двух и трех проекциях.

Переломы верхней челюсти

При травмах мирного времени формируются по «слабым линиям» скелета и имеют определенные типы: ФОР-I (перелом Герена), когда линия перелома проходит от нижнего края грушевидного отверстия носа через дно верхнечелюстной пазухи и основания ячеистого отростка; ФОР-II — отрыв верхней челюсти и носа от скуловых костей и основания черепа; ФОР-III — отрыв верхней челюсти, скуловых и носовых костей от основания черепа. Переломы по типу ФОР-II и ФОР-III часто сопровождаются переломами основания черепа, сотрясением и ушибами мозга, а иногда разрушением мозгового вещества; при этом последнее может выделяться через рану на лице. Огнестрельные переломы отличаются большим разнообразием и чрезвычайно редко формируются по типу ФОР-I ФОР-II и ФОР-III. Переломы часто сопровождаются сочетанными повреждениями глаз (контузии и разрушение глаза), носа, повреждением костей черепа (лобной, основной, височной). Кровоизлияние в кожу вокруг глаз (симптом «очков») и у сосцевидного отростка нередко является признаком перелома костей, образующих основание черепа. Переломы сопровождаются обильным кровотечением «из носа» и «из полости рта», которые требуют быстрой ориентировки для определения истинного источника его. Находясь в бессознательном состоянии, пострадавший может аспирировать кровь и рвотные массы, поэтому нередко наблюдаются аспирационные асфиксии и аспирационные пневмонии. При разрывах лоскуты мягкого неба могут образовать «клапан», затрудняющий вдох (клапанная асфиксия!). Переломы верхней челюсти осложняются вторичными кровотечениями, базальным менингитом, воспалением придаточных пазух носа (чаще травматический гайморит!), остеомиелитом, сепсисом.

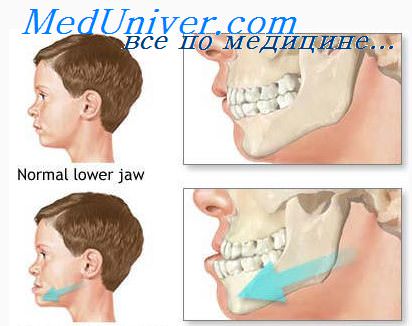

Переломы нижней челюсти

Чаще всего встречаются линейные переломы в типичных местах (у резцов, клыка, угла, ветви и суставного отростка). Отличаются значительным смещением отломков с нарушением прикуса и смешением языка, что приводит к нарушению приема пищи, речи, а смещение языка часто является причиной дислокационной асфиксии (см. Асфиксия при травмах и заболеваниях челюстей и лица). Отеки дна полости рта, языка и глотки могут быть причиной стенотической асфиксии (!). Особенно опасны осложнениями переломы в области угла и ветви челюсти, которые при огнестрельных ранениях являются частой причиной первичных и вторичных кровотечений; аспирация крови и пищи (аспирационная асфиксия!) с последующим развитием аспирационных пневмоний, которые нередко являются причиной смертельного исхода. Оскольчатые и раздробленные переломы осложняются травматическими и огнестрельными остеомиелитами, флегмонами и абсцессами и могут быть причиной сепсиса.

Лечение переломов челюстей. Неотложная помощь: 1) наложение повязки на раны; 2) борьба с кровотечением, асфиксией и шоком; 3) транспортная иммобилизация в виде жесткой подбородочной пращи с опорной головной повязкой или в виде матерчатой пращи с резиновой круговой повязкой вокруг головы; 4) утоление жажды и голода (жидкая пища из поильника с длинной резиновой трубкой на носике). При угрозе асфиксии пострадавшего следует транспортировать сидя или укладывать на носилки лежа на боку или вниз лицом. В случае вынужденной задержки необходимо: 1) систематически (по показаниям) перевязывать раны; 2) тщательно ухаживать за полостью рта; 3) 3—4 раза в день кормить жидкой высококалорийной, богатой витаминами пищей (из поильника или чайной ложки); 4) бороться с инфекцией (антибиотики); 5) проводить профилактику аспирационной пневмонии (антибиотики, круговые банки, изменения положений тела на койке и др.).

Специализированная помощь: 1) окончательная остановка кровотечения; 2) устранение асфиксии; 3) обработка раны (костей и мягких тканей); 4) иммобилизация челюстей (проволочными назубными шинами, остеосинтез металлическими стержнями или полимерными нитями, накладками и штифтами, с помощью аппарата Рудько или Збаржа; наложением назубных шин из быстротвердеющих пластмасс, как «Сокриз», «Норакрил» и др.); 5) наложение на раны швов (глухих), а при обширных дефектах — проволочных пластиночных швов. Хороший косметический эффект на лице дает наложение полиамидных или лавсановых нитей (жилки) толщиной 0,15 мм. При тяжелых обширных разрушениях лица проводятся многоэтапные восстановительные пластические операции и приходится изготовлять сложные протезы лица и челюстей.

При сочетанных (одновременных) переломах верхней и нижней челюстей необходимо проводить весь комплекс лечебных мероприятий, рекомендуемый при повреждениях нижней и верхней челюсти.

Источник

Перело́м ни́жней че́люсти — повреждение нижней челюсти с нарушением её целостности.

Этиология[править | править код]

Этиология перелома нижней челюсти мало чем отличается от общей этиологии переломов костей.

- Травматические переломы: могут быть получены бытовым, спортивным, огнестрельным или другим способом.

- Патологический перелом: возникает при минимальном внешнем воздействии на патологически изменённую костную ткань.

Патогенез[править | править код]

Неогнестрельные переломы происходят по «слабым линиям» кости и, как правило, являются двойными или тройными, что объясняется характерной подковообразной формой кости.

Патологические переломы обусловлены наличием заболеваний кости — хронического остеомиелита, злокачественных новообразований, фиброзного остита и других.

Клиническая картина[править | править код]

Клиническая картина характеризуется болевым синдромом, смещением отломков, их подвижностью; нередко наблюдается видимая деформация челюстно-лицевой области. Кроме того, как правило, имеют место изменение прикуса, нарушения речи и жевания, обильное слюнотечение.

При переломе альвеолярного отростка определяющий симптом — нарушение артикуляции. Течение переломов может осложняться остеомиелитом и околочелюстной флегмоной. Рентгенограмма помогает уточнить локализацию и характер перелома. Своеобразие клинических проявлений во многом определяется локализацией перелома.

Огнестрельные переломы имеют более разнообразную локализацию, обычно сочетаются с ранением глаз, носа, других костей черепа, сопровождаются обильным носовым и ротовым кровотечением. Возможна аспирация крови, рвотных масс, зубов и другие осложнения (асфиксия, менингит).

Существуют типичные места переломов. Как правило, они находятся в тех местах, где кость испытывает наибольшую нагрузку, или там, где её прочность ниже. К наиболее распространённым переломам относятся:

• углы нижней челюсти (проекция третьих моляров);

• в проекции ментального отверстия;

• середина (центр) тела нижней челюсти;

• суставной отросток.

Неотложная помощь[править | править код]

Неотложная помощь состоит из транспортной иммобилизации, остановки кровотечения, предупреждения асфиксии и противошоковых мероприятий. Транспортную иммобилизацию производят жёсткой подбородочной пращевидной повязкой. Для предупреждения асфиксии больного усаживают либо укладывают на бок.

Лечение[править | править код]

Лечение перелома нижней челюсти заключается в сопоставлении отломков и их фиксации. Иммобилизация обеспечивается проволочными назубными шинами, проволочными или полимерными нитями, остеосинтезом металлическими стержнями, а также с помощью специальных аппаратов. Раны ушивают, при обширных дефектах накладывают проволочные пластиночные швы. Важно обеспечить питание больного высококалорийной пищей, вводимой с помощью поильника или чайной ложки. Для предотвращения травматического остеомиелита вводят антибиотики.

Прогноз[править | править код]

При неосложнённых переломах и своевременном лечении целостность кости и функция нижней челюсти восстанавливаются в течение 3 — 4 недель. Переломы ветви, суставного или височного отростков нижней челюсти могут повлечь за собой стойкие функциональные нарушения.

Источник

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. — Также рекомендуем «Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.» Оглавление темы «Устранение аномалий прикуса.»: |

Источник

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, И ЛЕЧЕНИЕ

Переломы нижней челюсти встречаются чаще других повреждений костей лицевого скелета. Это объясняется особенностями анатомического строения нижней челюсти и ее особым расположением. Нижняя челюсть, являясь единственной подвижной костью лицевого скелета, выступает кпереди и не защищена от внешних повреждений.

Этиология переломов нижней челюсти, статистика.На первом месте стоит бытовая травма: переломы в драках, падение с высоты и др. Удельный вес бытовой травмы среди мужчин достигает – 78,8%, среди женщин – 85,4%. Как правило, бытовая травма возникает в состоянии алкогольного опьянения более чем у 50% пострадавших.

Второе место занимает транспортный травматизм(попадание под машины, трамваи, автодорожные и железнодорожные аварии), он составляет до 10,8 % среди переломов нижней челюсти (данные клиники ЧЛХ). Этот вид травмы характеризуется множественностью и тяжелым характером повреждений.

Третье место в этиологии переломов нижней челюсти занимает производственная травма, удельный вес которой достигает – 9,5%. При анализе причин производственной травмы выясняется, что преобладает прямая травма – удары и падение предметов (удар деталью, инструментом, движущимися предметами — тросом) или падением самого пострадавшего.

Еще меньший процент в этиологии переломов нижней челюсти, по данным различных авторов, занимает спортивная травма – 2,5%.

Переломы огнестрельного происхождения, встречаются главным образом вследствие небрежного обращения с оружием или преднамеренного убийства. По данным клиники ЧЛХ, ОКБ они составили – 0,6 – 1%.

Патогенез переломов нижней челюсти.

На нижней челюсти, как правило, возникают прямые и непрямые переломы.

Под прямым переломом понимают его возникновение на месте приложения силы (например, перелом в области угла челюсти).

Непрямой, или отраженный перелом возникает вследствие отражения силы на участке наибольшего перегиба, где нижнечелюстная кость бывает обычно истончена или ослаблена: это переломы основания шейки мыщелкового отростка, переломы на уровне ментального отверстия или клыка.

Механизм возникновения переломов нижней челюсти это — перегиб, сжатие, сдвиг и огнестрельное ранение. Кроме того, наблюдаются патологические переломы нижней челюсти. Причиной этих переломов является незначительная механическая нагрузка на кость в зоне ее деструкции при одонтогенных остеомиелитах, или одонтогенных кистах челюстей больших размеров.

Классификация переломов нижней челюсти.

1. По локализации.

Наиболее часто переломы нижней челюсти встречаются в области мыщелкового отростка, удельный вес которых достигает 36%; несколько реже наблюдаются переломы в области тела – 21%; угла – 21%; переломы подбородка встречаются в 14% случаев. На долю переломов ветви челюсти и альвеолярного отростка приходится по 3%; реже всего наблюдаются переломы венечного отростка – 2%.

2. По числу переломов выделяют: одиночные переломы, двойные, которые в свою очередь делят на односторонние и двусторонние, а также тройные и (или) множественные. Односторонние переломы составляют 66%, двусторонние – 34%.

2. По характеру смещения отломков могут быть переломы со смещением отломков и без смещения. Переломы нижней челюсти без смещения отломков встречаются реже, чем переломы со смещением.

При смещении отломков интимно связанная с надкостницей слизистая оболочка десны всегда разрывается в месте перелома, и зона повреждения инфицируется за счет содержимого полости рта. Поэтому, переломы нижней челюсти расположенные в пределах зубного ряда всегда считают открытыми.

При переломах нижней челюсти наблюдается смещение отломков в различных направлениях. Смещение отломков находится в прямой зависимости от расположения линии перелома. Различают смещение отломков внутрь и кнаружи по отношению к дуге нижней челюсти, может быть смещение книзу и кзади, кверху и внутрь; при смещении по длине отломки могут заходить один за другой; при двойных и множественных переломах они могут быть повернуты по оси или смещены под углом.

Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 1278 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник