Историки о коренном переломе

Почему историки оспаривают Сталинградскую битву как коренной перелом в войне

Как пишут во всех советских исторических трудах, от школьного учебника до многотомной истории войны, коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в результате Сталинградской битвы.

Однако многие современные историки, например, У.Б. Очиров в своей работе «Операция «Большой Сатурн»: план и возможности реализации» и А.Л. Ивановский в книге «Утерянные победы Красной Армии», придерживаются другого мнения. Разгром немецких войск под Сталинградом, и вызванные им последующие события, сыграли огромную роль в войне. Однако, каких-то кардинальных перемен на советско-германском фронте они не принесли.

Коренной перелом: советский взгляд

Если обобщить все советские источники (да и повторяющее их большинство российских), то после Сталинградской битвы произошло следующее. Стратегическая инициатива перешла от Германии к СССР. Вермахт потерял своё превосходство и перешёл к обороне, тогда как Красная Армия начала наступление, приведшее впоследствии к ее полной победе над фашистской Германией.

С этим можно согласиться, если рассматривать ход событий после Сталинградской битвы и до сражения на Курской Дуге по советским учебникам. В советском же изложении после победы под Сталинградом были разгромлены войска союзников Германии: венгерские и итальянские, освобождён Кавказ, прорвана Блокада Ленинграда. Мельком иногда упоминается несколько операций: освобождены Великие Луки, Курск. В целом действительно создается впечатление, что Красная Армия действительно наступала. Пусть и не на всех участках, что традиционно объяснялось нехваткой сил. Единственным «тёмным пятном» было поражение под Харьковом в 1943 году, которое на фоне прочих многочисленных успехов выглядит вроде и не столь трагично. Дескать, немцы всё ещё были сильны, а Красная Армия не накопила достаточно сил, чтобы их хватало для успешных действий на всех участках фронта.

Но если отбросить неудачу под Харьковом, то вроде получается (в советском изложении), что после Сталинградской битвы инициатива была полностью у Красной Армии. И советские войска действительно успешно наступали.

На самом деле

Несмотря на то, что и сегодня официальное изложение истории Великой Отечественной войны не сильно отличается от того, что было в советский период, уже появилось достаточное количество серьёзных исторических трудов. Что позволяет всем желающим увидеть реальный ход событий, а не лубочную картинку советской эпохи.

Сталинградская битва действительно имела серьёзные последствия для южного участка советско-германского фронта. Она показала, что все союзники Германии: румыны, итальянцы, венгры, неспособны воевать против Красной Армии. Если Вермахт мог удерживать оборону даже при многократном превосходстве сил РККА, то союзники не выдерживали и сравнительно небольшого численного преимущества советских войск.

Успехи Красной Армии после разгрома Паулюса под Сталинградом были весьма скромными. Удалось разбить полностью лишь итальянские и венгерские войска. Что же касается ситуации на Кавказе, то если на неё смотреть «без розовых очков», то радоваться особо нечего.

После Сталинградской битвы немецким войскам на Кавказе оставаться было нельзя. У Красной Армии была прекрасная возможность запереть их там, что привело бы к неминуемому разгрому двух немецких армий. Для этого РККА нужно было пройти вдвое меньше, чем 1-й танковой армии Вермахта. Однако ни перерезать немцам дорогу с Кавказа, ни организовать преследование отступающих войск Вермахта, Красной Армии не удалось. Немцы ушли, при этом нанеся серьезные потери нашим войскам.

Что касается прорыва Блокады – это действительно важная победа, спасшая множество жизней ленинградцев от голода. Однако, не следует забывать, что операция «Искра» по прорыву Блокады, это лишь часть грандиозной стратегической операции «Полярная звезда». Планировалось не просто прорвать Блокаду, а окружить и разгромить всю группу армий «Север». Однако удалось лишь пробить узкий коридор вдоль берега Ладожского озера. Окружить и разгромить немецкие войска на Демянском выступе не удалось, немцы сами оставили позиции на плацдарме, который им более был не нужен. В остальном же советским войскам ценой огромных потерь удалось лишь на некоторых участках продвинуться на несколько километров. Позже с более скромными целями была проведена Старорусская операция, но и она закончилась ничем.

Такая же ситуация была и на центральном участке фронта. В советское время битву под Ржевом в подробностях, разумеется не описывали. Да и сейчас мало кто представляет себе её масштабы, ограничиваясь лишь операцией «Марс», а это лишь небольшая часть. Стоит напомнить, что Ржевский выступ Красная Армия ликвидировать так и не смогла, немцы его оставили сами.

Кроме боев непосредственно под Ржевом, на других участках фронта отнюдь не шли «бои местного масштаба». Брянский, Западный, Центральный фронты проводили Малоархангельскую, Жиздринскую, Дмитриев-Севскую операции, задачами которых был полный разгром группы армий «Центр». Все эти операции закончились одинаково: большими потерями в личном составе и вооружении.

Все наступательные операции Красной Армии против оборонительных позиций Вермахта в 1942-м и первой половине 1943 года сопровождались большими потерями и отсутствием результата. В случае же, если советским войскам и удавалось прорвать оборону, они сами оказывались в окружении, из которого выходили немногие. Если и были исключения, то как в Великолукской операции, цена небольшого успеха оказывалась чрезмерно большой.

Так был ли перелом?

После Сталинградской битвы Вермахт смог восстановить линию фронта, нанести советским войскам крупное поражение под Харьковом и успешно отразить другие наступательные операции РККА, с большими потерями для советских войск. Немецкое командование планировало крупное наступление под Курском, с последующими операциями по захвату Москвы и Ленинграда. Всё это совершенно непохоже на захват инициативы Красной Армией и её наступлением по всем фронтам. Неудачные попытки наступать предпринимались и до Сталинградской битвы, и после неё, так что разницы особой не было.

Лишь после битвы под Курском, действительно началось успешное наступление Красной Армии: операции «Румянцев», «Кутузов», «Суворов», форсирование Днепра, снятие Блокады. Именно тогда и произошли кардинальные изменения на советско-германском фронте, которые советские историки так хотели видеть по итогам Сталинградской битвы.

Источник

По мнению военного историка, битва за Москву положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны

Ровно 70 лет назад, 5 декабря 1941 года, войска Калининского фронта (генерал-полковник И.С.Конев), а 6 декабря – Западного (генерал армии Г.К.Жуков) и правого крыла Юго-Западного фронтов (маршал С.К.Тимошенко) перешли в контрнаступление. К началу контрнаступления советские войска насчитывали более 1 млн. солдат и офицеров. 8 декабря главнокомандующий вермахтом Адольф Гитлер подписал директиву №39 о переходе к обороне на всём советско-германском фронте. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белёвско-Козельская наступательные операции.

О значении начала советского контрнаступления в битве под Москвой в интервью «Русской народной линии» рассуждает ветеран Великой Отечественной войны, награжденный четырьмя боевыми орденами и многими медалями, доктор исторических наук, вице-президент Академии военно-исторических наук профессор Михаил Иванович Фролов.

В «Военно-историческом журнале» №9 за этот год я опубликовал статью, освещающую роль и значение битвы за Москву, и ее влияние на исход Великой Отечественной войны. В этой статье я возродил мнение, которое бытовало во время войны, а потом, к сожалению, ушло. На мой взгляд, именно битва под Москвой положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Ведь Московская битва происходила в крайне тяжелом положении для нас, немцы к этому времени углубились на территорию СССР до 2000 км, заняв Прибалтику, Белоруссию и Украину. На оккупированной территории проживало огромное количество людей. Наша страна потеряла значительную часть экономики. Вопрос стоял о жизни и смерти Советского государства. Ведь немцы планировали после взятия Москвы завершить войну в свою пользу.

Тяжелое положение сложилось и для наших союзников в результате нападения на Перл-Харбор. Американский военно-морской флот понес тяжелые потери. К апрелю 1942 года японцы оккупировали территорию, на которой проживало более 200 миллионов человек. Генерал Макартур перед капитуляцией американского гарнизона на Филиппинах сказал, что теперь все надежды связаны только с боевыми действиями Красной армии. Одним словом, было крайне тяжелое положение для всех, кто вел войну с Германией и ее союзниками. На этом фоне и проходила Московская битва.

Битва за Москву имеет огромное военное, политическое и морально-нравственное значение. Немцы под Москвой понесли колоссальные потери, которые они смогли восполнить только к лету 1942 года. Немецкие авторы пишут о том, что фашистские войска потерпели под Москвой страшную катастрофу, какой не было за всю историю вооруженных сил Германии. Но самое главное заключается в том, что под Москвой окончательно рухнул план «молниеносной войны». А именно на этот план была рассчитана военная, политическая, моральная и идеологическая мощь Германии. Это должен был быть удар, который за 5-6 месяцев обеспечил бы победу Германии над Советским Союзом. Под Москвой этот план окончательно рухнул.

Немецкий автор книги «Поворот под Москвой» генерал Клаус Рейнгардт в статье, опубликованной в Англии, писал о том, что было принято считать, что начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны положила битва под Сталинградом, но это утверждение не выдерживает никакой критики. Начало коренному перелому положила битва за Москву и остановка немцев под Ленинградом. Сами немцы пришли к выводу, что после их поражения под Москвой выиграть войну им уже не удастся.

Есть воспоминания адъютанта Гитлера, в которых говорится о том, что сам фюрер признавался, что под Москвой немцы были накануне «зимы Наполеона», и только чудо спасло их от этого. А Гиммлер в беседе с ближайшим окружением говорил о том, что Германия находилась на краю пропасти и только чудом с него не свалилась. Немцы признавали, что поражение под Москвой сделало невозможной их победу в этой войне.

Политическое значение битвы за Москву заключалось в том, что японцы после этого сражения отказались от нападения на СССР, а ведь был разработан план, по которому Квантунская армия численностью около миллиона человек должна была наступать на ближайшие к Японии советские территории. Но после поражения немцев под Москвой японцы приняли решение не вступать в войну. Кроме того, это охладило агрессивные круги Турции, которая тоже думала о том, чтобы выступить на стороне Германии. Среди союзников Германии, в том числе Финляндии, впервые появилась мысль о том, какими будут итоги этой войны. Это, на мой взгляд, сказалось уже и на поведении финнов в 1942-44 годах.

В идеологическом и моральном плане эта битва резко ухудшила состояние немецкой армии. До Московской битвы немцы сдавались только поодиночке, а под Москвой они стали сдаваться большими группами, что произошло впервые. В письмах немецкие солдаты пишут о том, что их под Москвой ждет небольшой холмик земли, где будет покоиться их прах. Был развеян миф о непобедимости немецкой армии, и сами немцы начали это понимать. Битва под Москвой подняла дух нашего народа. Мы увидели, что наше дело не только правое, но что Победа будет за нами. Битва под Москвой была первым шагом к этой Победе.

Еще одно значение победы в этой битве заключена в том, что она оказала влияние на движение Сопротивления в Европе. Есть воспоминания Вальдека Роше, одного из видных деятелей Сопротивления во Франции, в которых говорится, что деятели Сопротивления во Франции искали по радио сообщения из Москвы и перемещали по карте знаки передвижения советских войск, прекрасно понимая, что начался крах немцев, что давало толчок Сопротивлению в Европе.

Все эти свидетельства вместе взятые привели меня к мнению, что битва под Москвой положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Сталинград же внес решающий вклад, а завершил этот процесс Курск. Бесспорно, что 1943 год является годом коренного перелома, но, тем не менее, уточнение роли победы под Москвой в полной мере оценивает место этой битвы в достижении нашей всемирно-исторической Победы.

Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,

войдите или

зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Источник

Болевые точки российской исторической политики неизменно пролегают вокруг двух тем: Второй мировой войны и сталинских репрессий. Обе темы укладываются в хронологию советского, а если брать более точно — сталинского периода.

В годы перестройки и на первом этапе существования современной российской государственности была предпринята попытка дать этим темам линейное рассмотрение. Вопрос о «цене победы» сводился к демонстрации роли советского народа, а не государственной машины в войне, что синхронизировалось с выходящей из подполья темой государственного террора.

Превалировал антисоветский, главным образом антисталинский нарратив. Было опубликовано множество архивных материалов, а также исследовательских работ, убедительно проливавших свет на те события.

Граждане России узнали правду о Катыни, было найдено захоронение репрессированных в карельском Сандармохе, получило развитие волонтерское поисковое движение, созданное энтузиастами в целях увековечения памяти о погибших на войне соотечественниках.

После 2005 года наметились диаметрально противоположная тенденция. Некогда приоткрытые архивы стали менее доступными, а исторические вкусы правящей верхушки сдвинулись в сторону официозной героики, сакрализации победы, напоминающей скорее брежневский период. Частичный возврат к советскому наследию, в котором война была описана как подвиг государства, вошел в противоречие с фактами преступлений, этим же государством совершенных. Что определило идеологическую задачу:

вычистить героический дискурс от нежелательных фактов, вынести последние на периферию общественного внимания путем замалчивания, растворения этой памяти.

В мировой академический среде роль СССР в событиях начала Второй мировой войны не подвергается сомнению. Различные государства осудили пакт Молотова–Риббентропа, это же некогда сделал и президент Путин. Однако в условиях, когда побеждает официальный героический нарратив, информация о пакте вновь становится неудобной, бросающей тень на образ освободительной Красной армии. В этих условиях Кремль прибегает к методам растворения ответственности СССР в развязывании войны, чем завуалированно обеляет Сталина и его «освободительные походы».

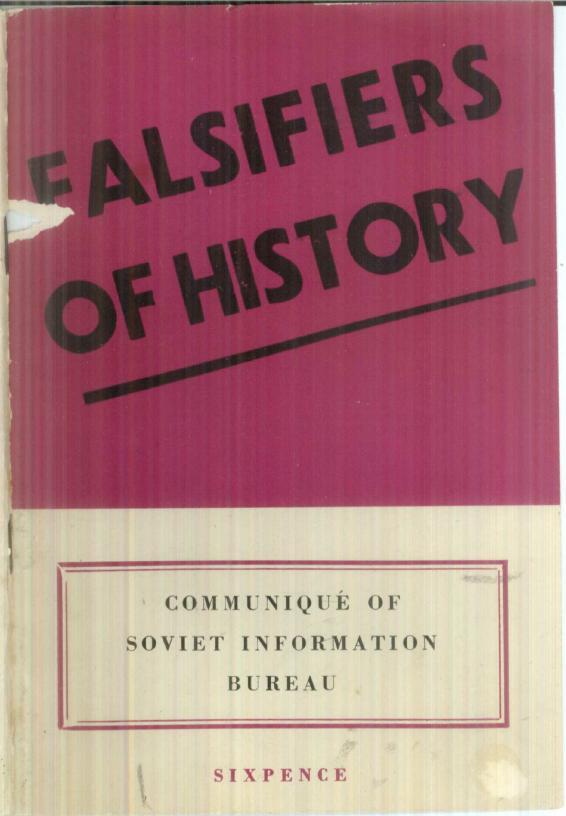

В бой идут стандартные клише советских учебников, черпающие исток из пропагандистской брошюры 1948 года с названием «Фальсификаторы истории».

Обложка англоязчыной брошюры «Фальсификаторы истории», выпущенной под редакцией Сталина (отдельные части он переписывал сам) в 1948 году в ответ на публикацию Госдепом США документов из истории отношений СССР и Третьего Рейха. Фото: creative commons

Обложка англоязчыной брошюры «Фальсификаторы истории», выпущенной под редакцией Сталина (отдельные части он переписывал сам) в 1948 году в ответ на публикацию Госдепом США документов из истории отношений СССР и Третьего Рейха. Фото: creative commons

Обвинения переводятся на предательскую позицию стран Запада во время «Мюнхенского сговора» 1938 года, а пакт преподносится как «триумф советской дипломатии» и «вынужденный шаг в целях отсрочки войны».

Эта позиция была заявлена МИДом РФ и устами некоторых российских чиновников еще до выхода Путина на арену боев за историю. В ответ на скандальную резолюцию Европарламента в борьбу с «фальсификаторами истории» вступает уже сам президент: сначала он выступает с лекцией для лидеров стран СНГ, потом утверждает в тексте Конституции поправку о сохранении «исторической правды» и недопустимости «умаления значения подвига народа при защите Отечества»

и, наконец, публикует программную статью в журнале The National Interest.

Сталинский метод защиты «удобной правды» фиксируется в Основном законе страны. Курс на завуалированную ресталинизацию реализуется и в отношении мест памяти, траурная концепция которых подвергается или полной, или частичной ревизии. Здесь важно отметить, что используются гибридные, зачастую совершенно противоречащие друг другу средства пропаганды, призванные одновременно и оправдать совершение советским руководством какого-либо преступления, и посеять в обществе сомнения по поводу его истинности, и перекрыть мрачные сюжеты героикой.

Характерный пример насаждения гибридной памяти — это кампания по демемориализации Катыни, Медного и Сандармоха.

«Катынское преступление» стало прямым следствием заключения пакта Молотова — Риббентропа, а посему скрывалась вплоть до заката советской государственности. Ответственность сталинского руководства за это преступление была признана в 1990 году и подтверждалась в заявлении Госдумы от 26 ноября 2010 года, а также в высказываниях Путина и Медведева. Однако уголовное дело по «Катынскому преступлению» было закрыто в связи со смертью виновных, жертвы до сих пор не реабилитированы, а в обвинительное заключение не вошли Сталин, Молотов и прочие руководители, санкционировавшие уничтожение польских граждан. На этом дело закрыли и засекретили.

Затем началась волна реконструкций мемориальных комплексов в Катыни и Медном, входящих в подчинение Министерства культуры. Она сопровождалась медиапропагандой, усилиями прокремлевских историков и «патриотических активистов», требовавших «прекратить политизировать тему репрессий». В результате в мемориальном комплексе «Катынь» появилась экспозиция, сочетающая в себе сразу два нарратива советской пропаганды. C одной стороны, была реализована «Антикатынь» — представление конца 80-х о Катынской трагедии как мести за красноармейцев в польском плену в 1919–1920 гг., с другой — осталась нетронутой плита со следующим содержанием: «Здесь в мае 1943 года гитлеровцы уничтожили более 500 советских военнопленных», — поставленная без каких-либо документальных оснований еще до признания советской ответственности за преступление.

В Медном же траурную тематику расстрела польских граждан пытаются заместить воинскими госпитальными захоронениями, о чем не раз писала «Новая газета».

Схожие гибридные технологии мы наблюдаем и в карельском Сандармохе — месте массовых захоронений жертв Большого террора. На основе «научных гипотез», не выдерживающих никакой критики, Российское военно-историческое общество проводит раскопки с целью найти красноармейцев, казненных финскими оккупантами. И это происходит в то время, как первооткрыватель захоронения Юрий Дмитриев находится в СИЗО под следствием по сфабрикованному делу.

В годы правления Путина тема победы во Второй мировой войне начала обретать формы некоего суррогата идеологии. В этом смысле все баталии российского руководства на фронтах войн памяти могут рассматриваться преимущественно в качестве картинки для внутренней аудитории.

Акт освобождения Европы от фашизма в данном контексте становится выгодной основой для создания своеобразного мессианского дискурса, согласно которому российское население провозглашается «нацией-победителем», унаследовавшей победу от СССР. При этом основным действующим лицом победы становится государство.

Можно ли построить счастливое, достойное будущее на сакрализации героических сюжетов прошлого? Можно ли мифом о панфиловцах вытеснить память о реальных людях, погибших в боях, пропавших без вести или очутившихся после нацистского плена в советских лагерях?

Источник