Хирургическое лечение переломов верхней челюсти

Анатомические особенности верхней челюсти, от которых в значительной степени зависит клиническая картина ее переломов, описаны в главе «Операции на верхней челюсти».

Плоскости неогнестрельных переломов верхней челюсти проходят по местам наименьшей прочности и поэтому имеют более или менее типичное направление. Огнестрельные переломы, по понятным причинам, зависят главным образом от траектории движения ранящего снаряда.

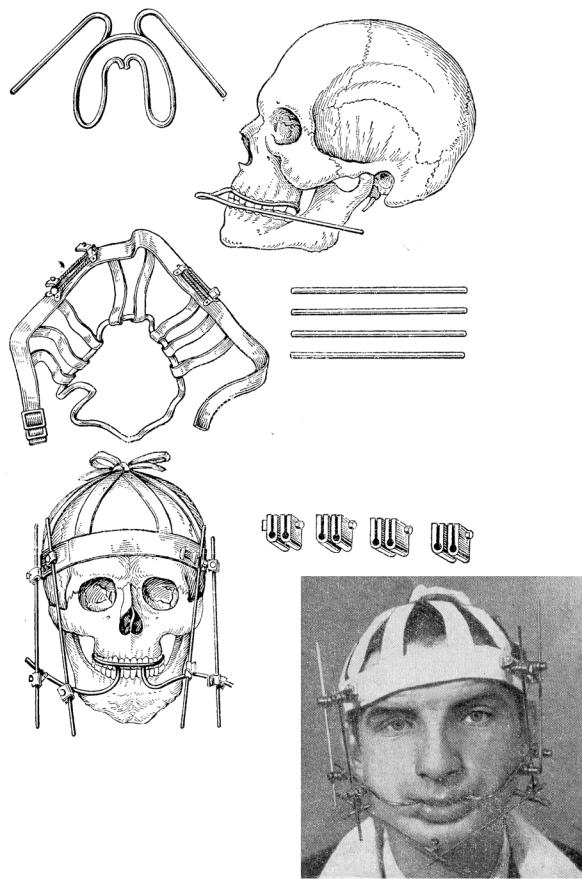

Клинические наблюдения, подтвержденные экспериментальным исследованием Le Fort (1901), указывают на то, что неогнестрельные переломы верхней челюсти, как правило, проходят по типичным местам (рис. 314). Наиболее легкие переломы проходят через основания грушевидных отверстий, по дну верхнечелюстных пазух, над альвеолярным отростком.

Тяжело протекают переломы, проходящие через носовые кости, внутреннюю боковую стенку и дно глазницы, по скуло-верхнечелюстному шву. Эти переломы нередко сопровождаются сотрясением головного мозга, кровоизлияниями в клетчатку глазницы, что утяжеляет клиническую картину. Наиболее тяжелую клиническую картину приходится наблюдать при переломах, сопровождающихся отрывом костей лицевого скелета от костей мозгового черепа.

Основными признаками переломов верхней челюсти являются нарушение прикуса и подвижность отломков. Данные рентгенологического обследования являются вспомогательными, так как наложение многих линий сложных контуров костей черепа затрудняет распознавание места перелома. При наиболее тяжелых переломах нарушается форма лица, что обусловлено смещением книзу и кзади верхней челюсти и окружающих ее мягких тканей.

На верхнюю челюсть жевательные мышцы не оказывают влияния; что же касается мимических мышц, то они практически не могут повлиять на смещение отломков. Основное значение в направлении и степени смещения отломков имеет сама травма (направление и сила удара, характер ранящего предмета и т. д.). Поэтому при выборе способа лечения здесь не приходится принимать меры противодействия мышечной тяге.

Переломы верхней челюсти неогнестрельного и особенно огнестрельного происхождения в большинстве случаев сопровождаются повреждением сте-

Рис. 314. Типичные линии переломов верхней че-

люсти по Лефору.

а — вид спереди; б — вид сбоку.

нок верхнечелюстной пазухи и кровоизлиянием в нее. Присутствие в пазухе крови еще не означает, что обязательно разовьется травматический гайморит, и поэтому не является показанием к обязательной гайморотомии. В то же время при проникающих огнестрельных ранениях верхней челюсти в ходе хирургической обработки необходимо делать широкое соустье с полостью носа и очищать пазуху от крови, инородных тел и всех внедрившихся в нее осколков кости. Их оставление в полости, как правило, влечет за собой развитие травматического гайморита и даже остеомиелита челюсти.

Закрепление отломков верхней челюсти в анатомически правильном положении может быть осуществлено ортопедическими и хирургическими методами. Большая заслуга в разработке ортопедических транспортных и стационарных средств лечения переломов верхней челюсти принадлежит Я. М. Збар- жу (1965). В настоящем руководстве остановимся лишь на рассмотрении оперативных способов.

С одной стороны, все оперативные методы вправления и закрепления отломков верхней челюсти имеют принципиальное сходство, так как предусматривают фиксацию поврежденных отделов к неповрежденным, но, с другой стороны, применение любого из известных способов требует строго индивидуального подхода, в каждом отдельном случае, поскольку не бывает двух абсолютно одинаковых повреждений.

Вправление отломков верхней челюсти производят руками, помогая мобилизовать вколоченные фрагменты различными инструментами. При этом иммобилизацию осуществляют немедленно, сразу после вправления. Имеет большое распространение и метод эластического вытяжения, позволяющий достичь идеальной репозиции отломков в анатомически правильное положение в течение нескольких дней. В этом случае фиксацию осуществляют только после достижения искомого взаимоотношения фрагментов. Возможно и сочетание этих двух способов; когда после неполного ручного вправления устанавливают эластическое вытяжение, позволяющее получить наилучший окончательный результат лечения.

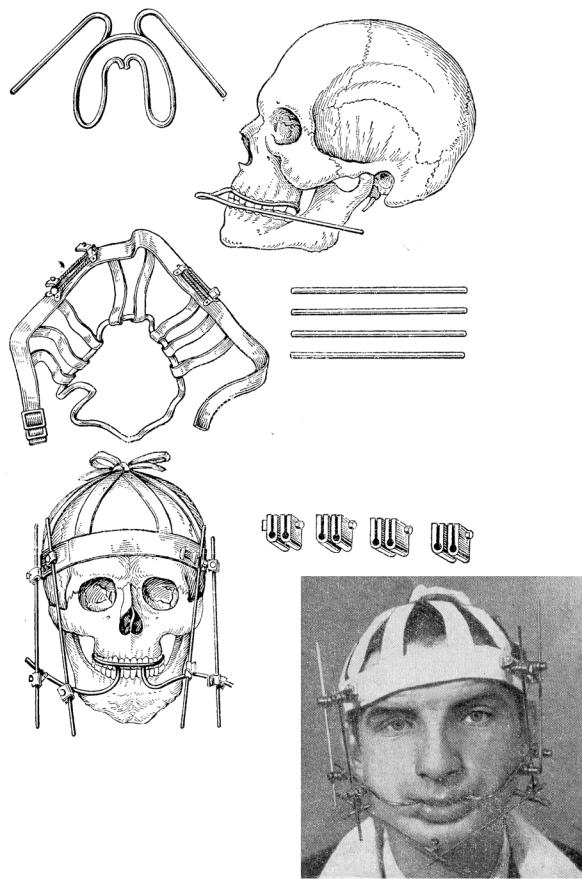

Рис. 315. Фиксация отломков при переломах верхней челюсти с помощью спиц Киршнера по

М. А. Макиенко.

Рис. 316. Подвешивание верхней челюсти к скуловому отростку лобной кости по Т. В. Чернятиной

и О. А. Свистунову.

Повреждения верхней челюсти очень часто сочетаются с повреждением скуловой кости. В таких случаях прежде всего следует вправить скуловую кость и только после этого приступить к вправлению отломков верхней челюсти.

Вопрос о выборе способа анестезии решается строго индивидуально и зависит от тяжести повреждения и общего состояния пострадавшего.

Наиболее простым и надежным методом фиксации поврежденной верхней челюсти является костный шов. Но он показан только в тех случаях, когда отломки челюсти удается хорошо сопоставить, а их подвижность не оставляет надежды на возможность удержания ортопедическими аппаратами. Накладывают костный шов по общехирургическим правилам. В качестве шовного материала используют проволоку из нержавеющих немагнитных сплавов (титан, Виталий, тантал) или полиамидную жилку диаметром 0,4—0,5 мм. Поскольку на репонированные отломки верхней челюсти могут оказывать воздействие только мимические мышцы, при небольшом смещении фрагментов их достаточно соединить хромированным кетгутом. Оперативный доступ избирается в зависимости от локализации перелома: он может быть как внеротовым, так и внутриротовым.

Способ М. А. Макиенко заключается в прикреплении поврежденных участков костей лицевого скелета к неповрежденным спицами Киршнера, вводимыми через мягкие ткани без их рассечения.

Автор рекомендует под проводниковой анестезией репонировать отломки, сделать межчелюстное лигатурное связывание, которое позволяет удерживать поврежденные части скелета в правильном положении до скрепления их спицами. Для надежности фиксации вводят не 1, а 2—3 спицы (рис. 315). Избыток спицы скусывают и конец ее погружают в ткани. Лигатурное связывание зубов оставляют на 2—3 дня и дополнительно еще накладывают поддерживающую бинтовую повязку или «пращу» Померанцевой-Урбанской. Через 2 нед постепенно переводят больного на общий стол.

Переломы верхней челюсти многооскольчатые, и поэтому далеко не всегда удается сопоставить фрагменты в прежнее положение. Это обстоятельство вынуждает нередко прибегать к «подвешиванию» поврежденных нижних отделов к неповрежденным верхним или даже к лобной кости.

Лобно-челюстной остеосинтез, .предложенный Т. В. Чернятиной и О. А. Свистуновым (рис. 316), заключается в подвешивании поврежденных участков верхней челюсти к скуловому отростку лобной кости. Под местной инфильтрационной анестезией рассекают кожные покровы над наружным краем орбиты, который затем обнажают, и бором проделывают в нем отверстие, отступя от края на 4—5 мм. Затем также под местной анестезией рассекают слизистую оболочку полости рта на стороне повреждения по переходной складке от клыка до II моляра, обнажают луночково-скуловой гребешок и в нем также просверливают отверстие: Проводят проволоку, пригодную для наложения костного шва, длиной 15 см через отверстие в скуловом отростке лобной кости и далее в сдвоенном виде иглой Костечка или кровоостанавливающим зажимом через туннель в мягких тканях в сделанный ранее разрез слизистой оболочки. После проведения одного из концов через отверстие в луночково-альвеолярном гребне концы проволоки соединяют и скручивают, следя за тем, чтобы нижний поврежденный отдел верхней челюсти встал в нормальное анатомическое положение. При многооскольчатых переломах, если не соблюдать осторожность, можно легко перетянуть и сместить нижний отдел вверх, что приведет к неправильному сращению, деформации верхней челюсти, нарушению прикуса. Рану кожных покровов и слизистой оболочки зашивают.

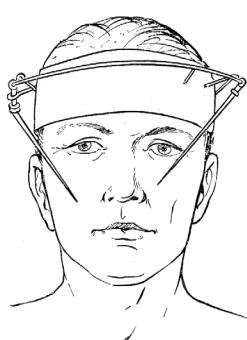

Способ Федершпиля заключается в сочетании ортопедического и хирургического методов. Накладывают назубную проволочную шину на зубы верхней челюсти и прикрепляют к ней проволоку, которую проводят через толстую иглу для инъекций, введенную снаружи с двух сторон через кожу лица, мягкие ткани и слизистую оболочку полости рта на уровне вторых верхних премоляров. Иглы извлекают и снимают с проволоки. На голову надевают гипсовую шапочку, в которую вмонтированы зацепные петли. Свободные концы проволоки подтягивают, соблюдая осторожность (при чрезмерном натяжении можно излишне сместить нижний отдел верхней челюсти вверх!) и укрепляют на этих петлях. Операцию производят под местной анестезией. Ю. Галмош (1971) предлагает специальную опорную головную повязку типа стандартной шапочки Я. М. Збаржа, в которую заранее вмонтированы для этих целей крючки.

Способ Адамса (W. Adams) предусматривает соединение назубной проволочной шины, наложенной на зубы верхней челюсти, с неповрежденными костями лицевого скелета или скуловыми отростками лобной кости. Этим больной избавляется от гипсовой шапочки, и фиксация более надежна.

К- Анастасов считает, что назубную шину надежнее фиксировать к лоб- но’й кости по Kufner, когда точкой опоры служит винт, вворачиваемый в лобную кость строго по средней линии (выше лобных пазух).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Збарж Я. М. Переломы верхней челюсти и их лечение.— Л., 1965, 128 с.

Макиенко М. А. Остеосинтез переломов верхней челюсти металлическими спицами Киршнера без разреза мягких тканей.— Стоматология, 1962, № 3, с. 49—52.

Чернятина Т. В., Свистунов О. А. Лобно-височный остеосинтез при переломах верхней челюсти.— Стоматология, 1965, № 6, с. 51 — 52.

(Galmos J.) Галмош Ю. Травматология челюстно-лицевого скелета: Пер. со словацк.— Братислава, 1975, 358 с.

Кавракиров В. и Анастасов К- Оперативни Методы в лицево-челюстната хирургия. София, 1981, 211 с.

Источник: ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. Н. М. АЛЕКСАНДРОВА, «КЛИНИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 1985

А так же в разделе « Глава 23 ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ »

- УСТРАНЕНИЕ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР ШЕИ ОДНИМ СТЕБЛЕМ

- ПЛАСТИКА ДВУМЯ ФИЛАТОВСКИМИ СТЕБЛЯМИ С КОЖНО-ЖИРОВЫМИ ЛОСКУТАМИ МЕЖДУ МЕДИАЛЬНЫМИ НОЖКАМИ

- УСТРАНЕНИЕ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ

- СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ НА ГРАНУЛИРУЮЩИЕ РАНЫ ШЕИ

- ОДНОЭТАПНАЯ СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ

- ДВУХЭТАПНАЯ (ОТСРОЧЕННАЯ) СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ

- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКЕ КОЖИ НА ШЕЮ

- Глава 24 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Источник

и патологическая подвижность костных отломков. Симптом «непрямой нагрузки» положительный. Кровоизлияние под слизистую оболочку преддверия полости рта отсутствует. Болевая чувствительность ее не изменена. Остальные признаки соответствуют таковым при переломе по нижнему типу.

На рентгенограмме определяется нарушение костной целостности в области скуловых дуг, наружного края орбит.

Лечение пострадавших с переломами верхней челюсти следует проводить только в условиях стационара.

При оказании первой врачебной помощи пострадавшим с переломами верхней челюсти после остановки кровотечения, противошоковых мероприятий и предупреждения асфиксии необходимо, по возможности, репонировать костные отломки и временно зафиксировать их.

Пострадавшего необходимо эвакуировать в стационар в положении лежа на боку.

Временная иммобилизация костных отломков верхней челюсти.

Почти все пострадавшие с переломами верхней челюсти нуждаются

втранспортной иммобилизации. При оказании помощи больным с травмой лица надо всегда помнить, что переломы верхней челюсти могут вызывать дислокационную асфиксию. Этот вид осложнения происходит

врезультате закрытия дыхательных путей при перемещении фрагментов верхней челюсти кзади и книзу.

Нельзя забывать о кровотечениях при переломах верхней челюсти, которые особенно опасны при потере сознания. Даже маленькая струйка крови постепенно аспирируется, незаметно заполняя дыхательные пути, и может привести к летальному исходу (аспирационная асфиксия).

Все способы временной иммобилизации при переломах верхней челюсти сводятся к фиксации ее фрагментов к основанию черепа. В качестве временной иммобилизации отломков верхней челюсти при оказании первой помощи можно рекомендовать фиксацию к нижней челюсти, которая в данном случае используется как шина. Конечно, это возможно только в том случае, если нижняя челюсть осталась неповрежденной при травме.

Временная иммобилизация костных отломков осуществляется с помощью:

1)бинтовой пращевидной повязки;

13

2)подбородочной пращи, пращевидной повязки Померанцевой– Урбанской;

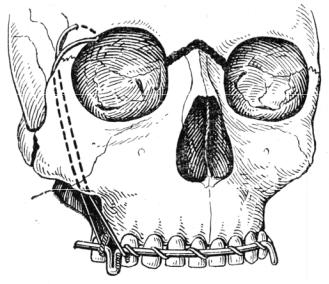

3)транспортной иммобилизации по Аржанцеву (рис. 5).

Рис. 5. Транспортная иммобилизация по Аржанцеву

Постоянная иммобилизация костных отломков верхней челюсти.

При переломах верхней челюсти применяют консервативные (ортопедические) и хирургические методы иммобилизации.

К ортопедическим методам иммобилизации относятся:

1.Бимаксиллярное шинирование шинами Тигерштедта с межчелюстной резиновой тягой и пращевидной повязкой, шинами Тигерштедта с модификацией Рауэра, шинами Васильева, Вебера, Ванкевича.

2.Шина Порта (рис. 6), которая применяется при полной вторичной адентии обеих челюстей.

3.Аппарат Збаржа (рис. 7, 8).

Рис 6. Шина Порта

Рис. 7. Аппарат Збаржа

15Рис. 8. Аппарат Збаржа на пострадавшем

Хирургические методы лечения переломов верхней челюсти

Краниомаксиллярный остеосинтез по Фальтину–Адамсу и его модификации. Широко распространен способ скелетной фиксации по Фальтину–Адамсу (рис. 9). Чаще всего применяется методика, приведенная ниже.

Рис. 9. Краниомаксиллярный остеосинтез по Фальтину–Адамсу

Предварительно изготавливают назубные проволочные шины из ортодонтической проволоки с зацепными петлями, устанавливают правильный прикус и осуществляют фиксацию резиновой тягой. Под местным или общим обезболиванием проводят разрезы по наружному краю правой и левой орбит, скелетируют наружные края орбит. Бором на малых оборотах делают по одному фрезевому отверстию в скуловых отростках лобной кости с каждой стороны для будущих лигатур, а затем ретротуберально под скуловой костью с помощью специальных игл проводят проволочные лигатуры позади скулоальвеолярного гребня в полость рта и фиксируют их к шине в области 5-го и 6-го зубов с каждой стороны. Таким образом обеспечивают полную неподвижность отломков верхней челюсти.

Фиксация отломков верхней челюсти по Федершпилю–Дингману

(рис. 10). На зубы верхней челюсти накладывают шину. К ней фиксируют тонкую стальную проволоку, конец которой через мягкие ткани щеки, верхней губы выводят изо рта наружу (используя толстую и длинную инъекционную иглу). Выведенные изо рта концы лигатур закрепляют к петлям, крючкам или дуге на гипсовой головной повязке. При тугоподвижности отломанной верхней челюсти, когда невозможно репонировать ее мануально, проволоку, выведенную изо рта, фиксируют к гипсовой

16

шапочке через резиновую тягу (кольца), что позволяет производить вытяжение челюстей. Прочное и надежное прикрепление ее к костям мозгового черепа позволяет фиксировать отломки нижней челюсти к зубам поврежденной верхней при одновременном переломе обеих челюстей. Метод прост, но он требует наложения гипсовой шапочки, что иногда противопоказано при сочетанной черепно-мозговой травме.

Рис. 10. Фиксация отломков верхней челюсти по Федершпилю–Дингману

Остеосинтез верхней челюсти костными проволочными швами.

При переломе по нижнему типу сшивающие лигатуры накладывают в области скулоальвеолярного гребня и грушевидного отверстия, при переломе по среднему типу костные проволочные швы накладывают в области нижнего края глазницы и скулоальвеолярного гребня, при переломе по верхнему типу — в области скуловой дуги и верхненаружного края орбиты. Для надежной фиксации костного отломка проволочный шов необходимо накладывать не менее, чем в двух местах.

Остеосинтез верхней челюсти спицей Киршнера. Метод лечения переломов верхней челюсти по Макиенко основан на металлоостеосинтезе фрагментов верхней челюсти стальными спицами Киршнера. Под внутривенным наркозом репонируют отломки верхней челюсти, контролируя при этом привычный прикус, при необходимости челюсти фиксируют временной иммобилизацией по Айви. Место введения спицы выбирают в зависимости от типа перелома. Так, при переломах верхней челюсти I типа по Ле Фору для фиксации отломков спицу вводят через нижний край скуловой кости сзади наперед по направлению к переднему носовому выступу, сначала с одной стороны, а затем с другой.

17

При переломе верхней челюсти II типа по Ле Фору для остеосинтеза костных фрагментов спицы вводят симметрично горизонтально от одной скуловой кости к другой через тело верхней челюсти, верхнечелюстную пазуху и по дну полости носа. В послеоперационном периоде больному проводят комплексную противовоспалительную терапию. Межчелюстную фиксацию снимают по истечении 2–3 суток, а спицы удаляют через 2–3 месяца.

При множественных переломах верхней челюсти в различных вариантах и по нижнему типу предлагается фиксировать отломки верхней челюсти несколькими спицами к неповрежденным скуловым костям.

Черепно-верхнечелюстная фиксация по Billet–Vigneul. Применяет-

ся у пострадавших с переломом верхней челюсти и лобной кости. Этот вид повреждения довольно часто сопровождается образованием внутричерепной гематомы. Накладываемые нейрохирургом диагностические фрезевые отверстия в области теменных, лобных костей можно использовать для иммобилизации верхней челюсти. Лигатурную проволоку проводят через фрезевые отверстия, пропускают с помощью иглы-проводника под височную мышцу, скуловую дугу, выводят в полость рта по переходной складке

икрепят к назубной проволочной шине. Фрезевые отверстия могут быть наложены специально только для фиксации костных отломков верхней челюсти. В случае трепанации черепа по поводу вдавленного перелома для фиксации лигатуры можно использовать край костного дефекта.

При лечении переломов верхней челюсти следует всегда помнить

онеобходимости профилактики травматических синуситов верхнечелюстной и лобной пазух, а также травматических остеомиелитов верхней челюсти. Возможность предупреждения таких грозных осложнений при травмах лица находится в прямой зависимости от правильной диагностики. Ставя диагноз, врач должен учитывать вероятность повреждения костных стенок и слизистой оболочки верхнечелюстных и лобных пазух, кровоизлияния в них, возможность попадания в пазухи инородных тел, а также осколков костей и зубов.

Хирург должен тщательно проверить, нет ли вследствие травмы сообщения верхнечелюстных пазух с полостью рта, перфорации твердого

имягкого неба в полость носа и носоглотку. Поэтому при оказании специализированной помощи при указанных выше случаях могут возникнуть прямые показания к ревизии верхнечелюстных пазух с последующим наложением соустья с нижним носовым ходом. При наличии сообщения верхнечелюстных пазух с полостью рта требуется пластическое закрытие его местными тканями.

Следует отметить, что перечисленные средства иммобилизации отломков верхней челюсти, естественно, не могут удовлетворить всех возможных требований, возникающих при лечении больных с переломами

18

Источник