Хирургическое лечение открытых переломов

Кости – самые прочные элементы человеческого организма, но при определенной нагрузке их целостность может быть нарушенной. Причина увечья может быть травматической и патологической, вызванной нарушением костной структуры из-за ряда заболеваний. Наибольший вред здоровью приносит открытый перелом.

Это травма, которая сопровождается разрывом мягких тканей осколками кости. Классифицируется как тяжелый и несет опасность серьезной артериальной кровопотери, появления травматического шока.

Открытая рана может загрязнится и повлечь развитие инфекции. Смещенные осколки костей могут повредить внутренние органы, а также стать причиной жировой эмболии. При подобной травме прежде всего необходимо вовремя оказать первую помощь.

Классификация

Разделяют такие переломы на продольные, поперечные, косые, оскольчатые.

Травмы с повреждением кожи и тканей, полученные в момент травмирования — первично-открытые. Вторично-открытые диагностируются, когда кожный покров был нарушен костным отломком впоследствии, например, при транспортировке пострадавшего.

Степень тяжести в медицине принято обозначать:

- А – мягкие ткани повреждены незначительно;

- Б – средняя степень тяжести повреждения мышечных тканей;

- В – повреждения носят необратимый характер, необходимо удаление нежизнеспособных мягких тканей.

На размеры раневой поверхности указывают римские цифры в диагнозе:

- I – повреждение незначительное, не превышает 1,5 сантиметра;

- II – размер раны достигает 2-9 сантиметров;

- III – раневая поверхность занимает более 10 сантиметров;

- IV – обширное повреждение мягких тканей, сопровождаются серьезным нарушением жизнеспособности травмированного сегмента.

Симптомы

Признаки такого перелома сложно спутать с иными повреждениями. Вне зависимости от того, какой сегмент скелета травмирован,травиа сопровождается резкой болью, интенсивность которой может повлечь болевой шок. Поврежденная конечность деформируется, изменение сопровождается патологической подвижностью в нетипичном месте, открывается кровотечение.

На месте травмы быстро образуется отек и гематома. Можно увидеть отломки кости. При пальпации они подвижны, наблюдается похрустывание в месте повреждения кости. Травма часто осложняется смещением.

Открытый перелом ног и таза из-за повреждения нерва может сопровождаться онемением травмированного сегмента, потерпевший испытывает слабость, наблюдается бледность кожных покровов, озноб.

Первая помощь

ВАЖНО! Быстро оказанная помощь пострадавшему благотворно отражается на последующем течении заболевания и предотвращает развитие опасных осложнений. А о том, какой порядок помощи потерпевшему при открытом переломе мы поговорим дальше.

Меры срочной помощи:

- Прежде всего поврежденную конечность необходимо обездвижить, для этого используются шины из доступных материалов. Следует зафиксировать место перелома и близлежащие суставы. Манипуляцию нужно проводить очень осторожно, чтобы избежать смещения отломков и не усугубить повреждение мягких тканей. Шина не должна соприкасаться с раной;

- При открытом переломе прежде всего необходимо прекратить кровотечение. Если кровопотеря происходит неинтенсивно, достаточно давящей повязки на рану, в противном случае необходимо наложить жгут.

ВАЖНО! Перед наложением жгута определите характер кровотечения: если кровь алого цвета, а струя пульсирует, значит, повреждена артерия, следовательно, пережимать нужно область выше ранения; венозное кровотечение можно определить по вялой струе темного цвета, в этом случае жгут накладывается ниже повреждения. Обязательно запомните время наложения. Без вреда для здоровья жгут можно использовать не дольше 1-2 часов.

- После остановки кровотечения рану следует продезинфицировать, используя повязку с любым подручным антисептиком;

- Обезбольте рану. Дайте пострадавшему анальгетик в таблетированной форме или сделайте инъекцию;

- Приложите к травме лед — это уменьшит отек боль;

- Транспортируйте больного в медучереждение.

ВАЖНО! Первая медицинская помощь при открытом и закрытом переломе должна оказываться с максимальной осторожностью: любое движение причиняет пострадавшему сильнейшую боль.

Диагностика

После приезда в травмпункт, больному назначают рентген и МРТ. Они помогут определить размещение осколков и состояние связок. параллельно проводят опрос пациента о его истории болезней и о наличии аллергической реакции на препараты и составляющие.

Лечение

В редких случаях при открытых переломах бывает достаточно консервативного лечения. Врач может выбрать оперативное вмешательство. Предварительно пациенту вводят противостолбнячные препараты, а также антибиотики. При необходимости проводится новокаиновая блокада.

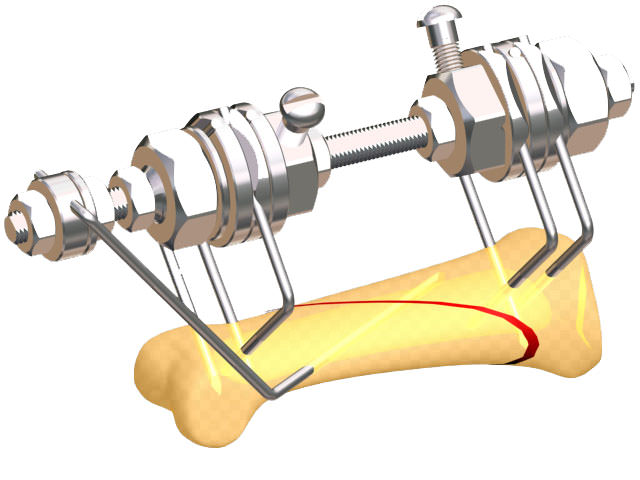

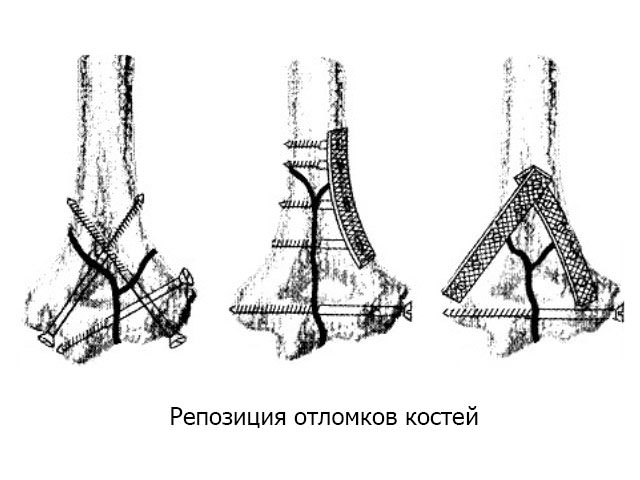

При открытой травме со смещением костей производят репозицию отломков и их фиксацию с помощью титановых конструкций: штифта, пластины. В ходе операции восстанавливают целостность поврежденных сосудов, нервов и связок. Рана освобождается от омертвевших тканей, различных загрязнений и костных отломков. Края сшиваются.

На сломанный сегмент накладывается гипс, который не закрывает рану. Также возможно использование внешней фиксации компрессионно-дистракционным аппаратом Илизарова. В ряде случаев применяется метод скелетного вытяжения.

Для благоприятного течения болезни первичная хирургическая обработка должна быть проведена не позднее 8 часов после получения травмы.

Через 2-3 месяца после открытой репозиции (операция), в случае выявления дисфункций конечности, пациенту может быть проведена нейрохирургическая операция для восстановления периферических нервов.

На начальном этапе восстановления поврежденной кости лимфа и кровь сворачиваются в сгустки вокруг поврежденных участков кости. Далее происходит формирование первичной соединяющей ткани мозоли.

Медикаментозное лечение

Терапия открытого перелома направлена на борьбу с бактериальными инфекциями. Для этих целей назначают курс антибиотиков широкого спектра действия. Для купирования болевого синдрома применяются нестероидные противовоспалительные средства.

Травма сопровождается отеком. Для его устранения назначаются иммуномодулирующие препараты, стимулирующие восстановительные процессы в костных и мышечных тканях. Если травма сопровождалась повреждением периферических нервов, применяют нейропротекторные препаратов.

Реабилитация

Такие травмы не проходят бесследно. С пациентом навсегда остается шрам, неприятные воспоминания и, возможно, боль на месте повреждения при усталости и смене погоды.

Вышеописанные симптомы можно купировать с помощью физических упражнений. Работа над восстановлением мышц и связок — длительный процесс. Проведение гимнастики следует начинать через 2-3 месяца после перелома, в зависимости от сложности травмы.

Постоянный приток свежего воздуха, солнечные лучи и прием кальцийсодержащих препаратов со временем восстановят поврежденные кости. В питании следует увеличить количество мясных продуктов, бульонов и молочных продуктов.

Необходимо обогатить рацион продуктами, содержащими кальций, фосфор (бобовые, орехи, овес), а также витаминами А, С, D.

Больному рекомендуется скинуть лишний вес. На повреждение уменьшится нагрузка и улучшится общее состояние человека.

Экспертное мнение

Крепость костей зависит от количества кальция, который в них содержится. Неравномерные физические нагрузки, сидячий образ жизни, неправильное питание приводит к его уменьшению. Доктор медицинских наук Олег Являнский советует регулярно принимать кальцийсодержащие витаминные комплексы. И даже если случился перелом, кости намного быстрее срастутся, и процесс реабилитации ускорится.

От подобных травм невозможно застраховаться, но правильная тактика поведения при оказании первой доврачебной неотложной помощи пострадавшему существенно улучшает прогноз выздоровления, а своевременная госпитализация способна предотвратить развитие тяжелых осложнений.

Источник

Перелом считается открытым, если нарушена целостность кости, близлежащих тканей и кожи. Такую травму можно получить в результате падения с большой высоты или сильного удара. Отличительная черта таких переломов — в ране видны отломки кости.

Фото 1. Первым делом при открытом переломе нужно остановить кровотечение. Источник: Flickr (Naval Surface Warriors).

Фото 1. Первым делом при открытом переломе нужно остановить кровотечение. Источник: Flickr (Naval Surface Warriors).

Признаки открытого перелома

Внешние признаки и симптомы открытого перелома довольно типичны, его первичная диагностика не составляет труда. Открытые переломы характеризуются такими проявлениями:

- открытая кровоточащая рана, в которой видна сломанная кость;

- сильная боль;

- движения в поврежденной части тела затруднены, при попытке совершить движение боль резко усиливается;

- сильный отек;

- очевидная деформация травмированного участка тела;

- наличие патологической подвижности (в тех участках, где движение не характерно);

- костная крепитация (хруст отломков);

- тахикардия (учащение частоты сердечных сокращений) и падение артериального давления;

- потеря сознания, возможна неадекватная реакция на происходящее.

Это важно! При наличии этих симптомов необходимо помнить об опасности геморрагического шока — потеря большого объема крови угрожает жизни человека больше всего на месте травмирования (до момента оказания профессиональной медицинской помощи).

Виды и классификация

Нарушение целостности кожи может происходить двумя механизмами:

- Первично, непосредственно во время травмирования. Согласно этому механизму сначала травмируется кожа и мягкие ткани, а затем — кость.

- Вторично, вследствие перелома кости. Кожа разрывается самими отломками кости. Часто, это может происходить из-за неправильной транспортировки больного.

В зависимости от того, в какой плоскости располагается разлом различают поперечные, косые, винтообразные, раздробленные переломы. В отдельную группу выделяют переломы со смещением.

Обратите внимание! Чем больше калибр травмированной кости, тем более тяжелое состояние пациента и тем больше вероятность необратимых последствий для его здоровья.

Доврачебная помощь при открытом переломе

Если у травмированного человека видны признаки открытого перелома, то необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. В ожидании скорой необходимо оказать пострадавшему первую помощь.

Первую помощь человеку с открытым переломом следует оказывать в такой последовательности:

- Прекратить действие травмирующего агента.

- Остановить кровотечение. Этого можно достичь путем пережатия артерии выше места ранения при артериальном кровотечении (ярко-красная кровь, вытекающая под давлением). Если кровотечение венозное (кровь темная, вытекает равномерно), то пережать нужно ниже места ранения.

- Если сломана рука, то нужно снять с нее все украшения (кольца и браслеты). Рука быстро опухнет, а кольцо на пальце сдавит сосуды. Это несет опасность отмирания обескровленных тканей.

- Травмированный участок тела нужно иммобилизовать и в таком виде доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Для обездвиживания конечностей используют шины, если их нет под рукой, то можно сделать шину из подручных материалов (доска, длинная палка, лыжи и т.д.), главное, чтобы это был твердый предмет, который фиксировал сустав ниже места перелома и выше него.

Это важно! Ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться сопоставить костные отломки. Это должны делать медики в больничных условиях и после обезболивания.

Диагностирование

Первичный диагноз в случае открытого перелома ясен. Перед тем, как приступать к лечению, необходимо обязательно сделать рентгенограмму травмированного участка тела. По снимку, доктор сможет оценить степень смещения отломков и составить дальнейший план действий.

Чтобы оценить характер повреждения мягких тканей, можно прибегнуть к КТ или МРТ. Эти методы используют при тяжелых переломах крупных костей (таза, бедра, плечевого пояса).

Лечение открытых переломов

Такие травмы требуют серьезного подхода в лечении. Оно может быть и длительным, и болезненным.

Главный момент лечения — правильное сопоставление отломков кости и их фиксация. Лечение открытых переломов всегда сопровождается смещением отломков и травматизацией близлежащих тканей. Поэтому для лечения открытого перелома прибегают к хирургическому вмешательству.

Оперативное вмешательство

В процессе операции проводят хирургическую обработку раны (иссекают некротизированные области, обрабатывают антибиотиками). Затем необходимо соединить отломки кости и скрепить их между собой при помощи специальных пластин из химически инертного металла.

Обязательная часть операции — ревизия тканей вокруг поврежденного участка — проверяется целостность сосудов, нервных стволов и внутренних органов, которые могли быть травмированы костью.

Иммобилизация

После завершения операции конечность должна быть иммобилизована. Период срастания кости в этом случае дольше, чем при простом переломе: от месяца, до 3, в зависимости от тяжести травмы.

На время лечения больному назначают курсы медикаментов:

- обезболивающих;

- антибиотиков для профилактики инфекционного процесса;

- иммуностимуляторов;

- витаминно-минеральных добавок.

Фото 2. Лечение переломов всегда сопровождается приемом медикаментов. Источник: Flickr (rjp).

Фото 2. Лечение переломов всегда сопровождается приемом медикаментов. Источник: Flickr (rjp).

Последствия открытых переломов

Большая глубина и площадь раны создает опасность для здоровья и жизни человека.

Возможные осложнения открытых переломов:

- массивная кровопотеря, гемодинамический шок;

- инфицирование раны;

- травматический шок;

- жировая эмболия;

- неправильное срастание кости.

Такие переломы требуют большего времени для срастания, а период реабилитации протекает сложнее.

Источник

Показанием к оперативному лечению является невозможность сопоставления и удержания костных отломков предыдущими методами (гипсовая повязка, вытяжение). Наиболее часто прибегают к оперативному лечению при интерпозиции (ущемлении) мягких тканей между костными отломками и при открытых переломах. Принцип оперативного лечения заключается в том, что костные отломки обнажают, сопоставляют и производят их фиксации при помощи специальных металлических штифтов из нержавеющей стали (рис. 103), пластинок (рис. 104), шурупов, проволоки и т. д. После сращения костных отломков (обычно через 6—8 мес) металлический предмет, фиксирующий костные отломки, удаляют.

В настоящее время при оперативном сопоставлении костных отломков вместо металлических фиксаторов применяют специальный клей, который хорошо фиксирует костные отломки и не требует последующего удаления.

Лечение открытых переломов. Первая помощь заключается в смазывании краев раны раствором йода, наложении асептической повязки, иммобилизации и госпитализации больного в травматологический стационар. Если в ране видны костные отломки, при оказании первой помощи ни в коем случае не рекомендуется их вправлять, ибо может наступить инфицирование глубжележащих тканей.

В стационаре производят первичную хирургическую обработку раны, вправляют костные отломки. При отсутствии признаков инфекции рану зашивают наглухо.

Если есть показание и позволяет состояние больного, то во время первичной хирургической обработки открытых переломов можно произвести фиксацию костных отломков одним из указанных выше хирургических методов. При тяжелом состоянии больного или инфицированной ране после хирургической обработки и сопоставления костных отломков прибегают к вытяжению или наложению гипсовой повязки.

При инфицированных открытых переломах удаляют некроти-зированные ткани, вскрывают гнойные затеки, дренируют рану. Швы не накладываются.

С целью иммобилизации используют скелетное вытяжение или мостовидную гипсовую повязку.

Осложнения переломов. Их принято делить на ранние и поздние. К ранним осложнениям относятся: 1) травматический шок. Для профилактики необходимы хорошее обезболивание, правильная иммобилизация конечности и своевременная транспортировка больного в лечебное учреждение; 2) жировая эмболия. Профилактические мероприятия заключаются в осторожном отношении к зоне перелома, хорошей иммобилизации; 3) вторичное кровотечение за счет повреждения крупных сосудов костными отломками. Профилактика та же, что и в предыдущих случаях; 4) гангрена конечности, особенно при наложении циркулярных гипсовых повязок, сдавливающих магистральные сосуды. Для профилактики следует правильно накладывать гипсовые повязки и своевременно рассекать их.

Поздние осложнения: 1) пролежни в местах костных выступов. Необходимы профилактика, активное ведение больного, массаж; 2) нагноение в зоне проведения спицы или в зоне оперативного вмешательства. Следует строго соблюдать асептику при проведении этих мероприятий и проводить профилактическую антибактериальную терапию; 3) прорезывание спицей костного вещества. Следует своевременно снять скелетное вытяжение и заменить его другим методом; 4) замедленная консолидация, наблюдающаяся при неправильном сопоставлении костных отломков, интерпозиции мягких тканей, авитаминозе и т. д. Необходимо устранить причину; 5) ложные суставы, образующиеся при длительной замедленной консолидации. Костномозговой канал закрывается, кость покрывается волокнистой тканью, напоминающей хрящ. Лечение оперативное.

Особенности переломов у детей. В силу значительной эластичности костной ткани, достаточной прочности надкостницы и наличия ростковой зоны переломы у детей имеют особенность. Наиболее часто у детей возникают так называемые поднадкостничные переломы — переломы кости при сохранившейся не поврежденной надкостнице (по типу «зеленой ветки»). При этом смещение костных отломков может не происходить. Наличие эпифизарной зоны роста создает условия для ее разрыва — эпифизолиз и в связи с этим смещение костных отломков по типу поперечных переломов у взрослых. Консолидация костных фрагментов при таких переломах происходит значительно быстрее. У детей при вынужденном положении конечностей не так быстро происходит сморщивание суставных сумок и связочного аппарата и развитие соединительной ткани в суставе. По этой причине у них медленнее развивается тугоподвижность суставов.

Лечение переломов у детей также имеет специфику. Скелетное вытяжение обычно накладывают детям только старшего возраста. У маленьких детей обходятся накожным вытяжением (не требуется большой груз). Физиологическое положение конечностей у них другое, так, для нижней конечности угол сгибания в тазобедренном суставе составляет 90°, в коленном — 180°. В связи с этим после наложения накожного вытяжения на нижнюю конечность тросик перебрасывают через блоки, укрепленные на раме, и ребенка как бы «подвешивают» на ней (рис. 105). К такому положению ребенок быстро привыкает, и оно мало беспокоит его.

Необходимо уделять большое внимание профилактике опрелостей кожи, своевременно подмывать ребенка после дефекации и мочеиспускания.

Особенности ухода за травматологическими больными. Медицинская сестра травматологического отделения должна хорошо знать десмургию, гипсовую технику, аппараты и приспособления для лечения этих больных.

При уходе за этой категорией больных необходимо большое внимание уделять психическому состоянию. Внимательное отношение помогает больному быстрее привыкнуть к новому положению и легче справиться с недугом.

Значительная часть больных травматологического профиля длительное время находится на постельном режиме. В свою очередь вынужденное положение больного приводит к довольно тяжелым осложнениям. Одним из тяжелых осложнений вследствие ограниченной экскурсии грудной клетки следует считать застойные явления в легких вплоть до образования застойных пневмоний.

Для предупреждения — этого осложнения больные должны заниматься дыхательной гимнастикой. Простейшие приемы дыхательной гимнастики — глубокий вдох через нос, некоторая задержка дыхания и постепенный выдох через рот. Если нет повреждений рук, то дыхательную гимнастику можно усиливать их движениями. При вдохе руки поднимают кверху, при выдохе — опускают.

При длительном лежании наблюдаются атрофия мышц, ухудшается деятельность желудочно-кишечного тракта и ряда других органов. С целью профилактики этих осложнений необходимо проводить лечебную гимнастику с первых дней после травмы. Активные движения поврежденной конечности предупреждают атрофию мышц, остеопороз костей, сморщивание связочного аппарата, улучшают кровообращение и лимфообращение, ускоряют процесс костеобразования. В иммобилизованной конечности, не меняя ее положения, необходимо производить активное сокращение и расслабление мышц. Благодаря лечебной физкультуре нормализуются процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга, улучшаются обмен веществ, кровообращение, дыхание, психическое состояние больного.

Противопоказанием к лечебной физкультуре служат общее тяжелое состояние больного, высокая температура, острый воспалительный процесс.

При разработке движений в суставах, помимо общих лечебных упражнений, назначают механотерапию. С этой целью используют специальные аппараты: универсальный маятниковый аппарат Каро — Степанова, который можно применить для разработки всех суставов конечностей, различные блоковые системы и т. д.

В лечении травматологических больных важная роль принадлежит физиотерапевтическим мероприятиям (тепловые процедуры, электролечение, светолечение, лучевая терапия, грязелечение). Эти методы чаще используют в период долечивания для уменьшения болей, рассасывания отека, ускорения образования костной мозоли, при тугоподвижности в суставах.

С этой же целью применяют массаж (руками или специальными приборами). Основные приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, вибрация. Массаж производят в центральном направлении. При этом больной не должен испытывать болей. В раннем периоде травмы массаж лучше не производить (боль, смещение костных отломков, жировая эмболия). Массаж также противопоказан при наличии инфекции (дерматит, экзема, фурункулез и др.).

При уходе за больными, особенно пожилого возраста, следует обращать внимание на сердечно-сосудистую систему, психическое состояние, своевременные мочеиспускание и дефекацию, профилактику пролежней. Палаты необходимо хорошо проветривать и содержать в идеальной чистоте.

Внимательный уход за травматологическим и ортопедическим больным — залог успешного и быстрого выздоровления больного.

Уход за больным с гипсовой повязкой. Гипсовые повязки широко применяются в травматологической практике, в связи с чем необходимо знать правила ухода за этими больными.

Гипсовая повязка затвердевает 10—20 мин в зависимости от качества гипса. В это время загипсованный участок тела необходимо удерживать в необходимом положении. При застывании повязка становится твердой на ощупь и при постукивании издает ясный звук твердого тела. Окончательное высыхание гипса происходит в течение суток. Повязка из серой становится белой, и при постукивании слышен звонкий звук. Для ускорения высыхания гипса повязку не нужно накрывать простыней или одеялом. Можно производить умеренное подогревание лампой «Соллюкс».

После наложения гипсовой повязки, пока она еще не высохла, на ней химическим карандашом пишут: дату травмы, дату наложения повязки, дату предполагаемого снятия гипса.

Особенно внимательно наблюдают за больным в первые сутки после наложения повязки. При тугой повязке у больного появляются боль в конечности, цианоз, увеличивается отек, онемение пальцев.

В этих случаях необходимо разрезать гипсовую повязку и временно укрепить ее бинтом. Необходимо следить, чтобы во время акта дефекации и мочеиспускания гипсовая повязка не загрязнялась. Надо своевременно подмывать больного. Важным профилактическим мероприятием различных осложнений у этой категории больных является лечебная физкультура.

Уход за больными при лечении переломов в ы-тяжением. При лечении больных с переломами методом вытяжения они длительное время должны находиться в вынужденном положении. Однако в отличие от лечения гипсовыми повязками этот метод создает большие возможности для применения лечебной физкультуры. Особенно обращают внимание на выполнение активных движений симметричной здоровой конечностью. При этом рефлекторно усиливается кровообращение и в поврежденной конечности, что улучшает консолидацию перелома. В настоящее время, помимо шины Белера, применяются специальна разработанные функциональные шины, например функциональная шина Богданова, которые позволяют проводить движения в суставах и поврежденной конечности.

Начиная с первых дней после травмы рекомендуются активное сокращение мышц бедра, движение надколенника («играть чашечкой»), производить движения в голеностопном суставе и межфаланговых суставах. Необходимо ежедневно осматривать зону введения спицы. Между фиксаторами спицы и кожей рекомендуется вставлять марлевые шарики, пропитанные спиртом (профилактика нагноения). В случае, если наступило нагноение, спицу удаляют и переходят к другому методу лечения. Больной на скелетном вытяжении должен находиться не более 4 нед, после чего накладывают гипсовую повязку.

Источник