Графики переломы

Сегодня в 6 уроке в первой части мы начнем разбирать такую тему как «основные модели перелома». Вначале хотелось бы сказать, что модели технического анализа делятся на два типа:

А) Основные модели перелома тенденции

Б) Основные модели продолжения тенденции

Для лучшего понимания материала мы с начало разберем «основные модели перелома». Прежде чем мы начнем детально разбирать основные модели перелома тенденции, для начала давайте ознакомимся с некоторыми общими положениями:

1) Для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции.

2) Одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда.

3) Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка

Давайте разберем все эти положения подробнее. И так «для возникновения любой модели перелома является существования предшествующей тенденции», здесь можно сказать следующее, что модель перелома может возникать только в том случае, если существует некая тенденция. В противном случае перелавливаться нечему и такой сигнал будет считаться ложным.

Далее «одним из первых сигналов для перелома в существующей тенденции часто бывает прорыв важных линий тренда» в этом высказывание говориться следующее, что при потенциальном возникновении модели перелома всегда предшествуется сигналами и одним из таких сигналов, является пробой линии тренда.

«Чем крупнее и масштабнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка» в этом высказывание без комментариев, проще показать наглядно (см. на рисунок).

После ознакомления общего положения мы переходит непосредственно к фигурам разворота.

Модель перелома «голова и плечи»

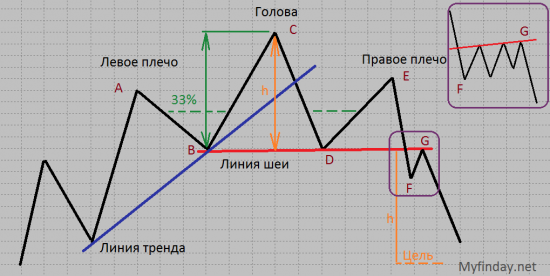

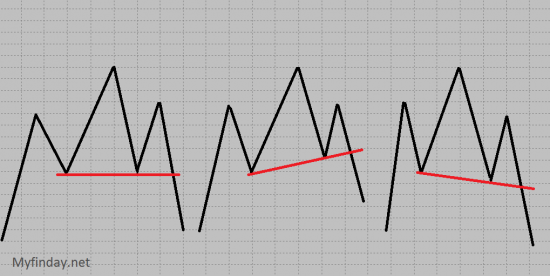

И так, модель перелома «голова и плечи», является самой распространённой и достаточно часто встречаемой. Эта модель достаточно просто выглядит, но у нее очень много нюансов. Модель перелома «голова и плечи» как мы уже понимаем, может возникать только на вершине тренда, тенденции или на дне тренда, тенденции. На наглядном примере мы вам продемонстрируем, как выглядит эта модель на вершине тренда. И так, цена растёт в рамках восходящего тренда и в точке «А» была взята в очередной раз новая вершина, затем последовала коррекция до точки «В», затем была взята опять новая вершина в точке «С». Во все этих трех точка пока мы видим развитее восходящего тренда и не что не предрекает к развороту, но после того, как была взята вершина «С», конечно же возникла коррекция, но она не остановилась на линии тренда, а продолжила корректироваться дальше до точки «D». В результате линия тренда наращена и это уже первый намек на то, что формируется модель разворота. Что самое главное коррекция, которая завершилась в точке «D» примерно совпадает с точкой «В» и это можно считать первым признаком, по которому можно инфицировать, что готовиться фигура разворота «голова и плечи». После этой коррекции происходит последний заход покупателей и что самое главное рост заканчивается в точки «Е», которая не выше точки «С». После всего этого мы можем смело чертить линию «шеи», и в дальнейшем она будет выступать ориентиром, поскольку после ее пробоя начнётся реализация фигуры «голова и плечи».

Наконец, происходит пробитие линии «шеи» и фигура «голова и плечи» начинает реализовываться. Но цена не всегда после пробития линии «шеи» начинает сразу же снижать без коррекций к своим целям. А целью у нас выступает линия «h», которая берется, как расстояние от точки «С» до линии шеи (см. на рисунок). Цена порой делает тестирующий подход к линии «шеи» в точке «G». Этот тест в точке «G» только подтверждает фигуру «голова и плечи», но порой бывает, цена тестирует линию шеи и один, и два, и три раза. После достижения своей цели фигура «голова и плечи» считается отработанной. Что хотелось бы еще добавить, это то, что левое и право плечо строго должны быть ниже головы, но и не должны быть совсем маленькими. То есть, если точки «А» и «Е», которые выступают пиками плечей не должны быть ниже 33% от отрезка «В-С». Если одно плечо или даже оба плеча ниже 33%, то эту всю зарисовку нельзя называть фигурой разворота «голова плечи». Еще можно добавить, что наклон линии шеи это нормальное явление. Наклон может быть и к верху, так и книзу, но наклон не должен быть крутым, поскольку эту зарисовку нельзя будет идентифицировать, как фигуру разворота «голова и плечи».

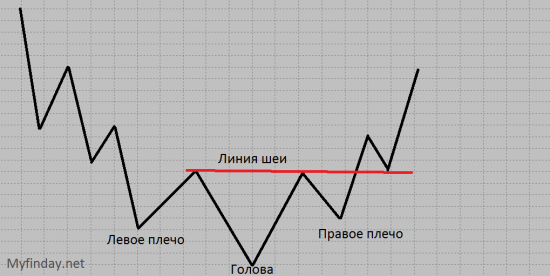

Что касается «головы и плечи», которая зарисовывается на дне нисходящего тренда, то тут все будет выглядеть точно также, но только зеркально.

В заключение этого урока хотелось бы отметить, что мы только начали изучать тему «Основные модели перелома» и сегодня мы подробно разобрали такую модель перелома как «голова и плечи». В следующем уроке мы продолжим разбирать тему «Основные модели перелома», поскольку модель «голова и плечи» это не единственная модель перелома. В следующем уроке мы будем разбирать такие модели как «тройная вершина», «тройное основание», «двойная вершина» и «двойное основание».

Ссылка на предыдущий урок: урок1 урок2 урок3 урок4 урок5 P.S. Прошу не судить строго материал может показаться сжатым и не полным и в основу него лежит литература «Технический анализ фьючерсных рынков» автор Д. Мэрфи. Каму интересно советую прочитать но желательной найти одно из первых изданий без дополнений.

Источник

Предчувствие вам подсказывает, что самые красивые (и, конечно же, сложные) фигуры графического анализа мы оставили напоследок? В общем-то, это верно. Но для того, чтоб понять всю красоту этих фигур, вам придется припомнить все, чему вы научились из предыдущих разделов этой главы.

Посмотрите на график цен с выраженным восходящим трендом на рис. 2.6.1, и обратите внимание на область, выделенную прямоугольником.

День перелома (key reversal day) на вершине графика представляется столбиком — новым явно выраженным максимумом.

Закрытие этого столбика лежит ниже предыдущей цены закрытия, а часто — даже ниже минимума предыдущего дня. То есть столбик дня перелома полностью перекрывает столбик предыдущего дня — это его характерная особенность.

День перелома говорит аналитику вот что: восходящая тенденция набрала хороший разгон, а в последнее время даже ускорилась. Цены растут, а спрос — все тот же.

То есть, возможно, тенденция уже истощилась, и наметившееся обратное движение — это начало нового тренда, нисходящего. А если при этом еще и объем торговли в день перелома значительно увеличился, это служит только подтверждением такой динамики.

День перелома на убывающем тренде представляет собой аналогичную картину, разве что с противоположными направлениями движений. Рынок после энергичного движения вниз резко разворачивается наверх без формирования уровня поддержки, на протяжении одного столбика. Этот столбик дает выраженный минимум, но закрывается выше закрытия предыдущего дня, а объем торгов в этот день заметно возрастает.

Отметим, что все эти рассуждения относятся к графикам разных временных масштабов, а не только дневным. Хотя частота появления дней перелома и их значимость сильно меняются при переходе между временными масштабами. Здесь для удобства мы будем использовать дневные графики.

Близкой по смыслу к дню перелома является составленная из нескольких столбиков конфигурация, называемая У-формация (V-spike) (рис. 2.6.2). Эта конфигурация часто наблюдается у рынка, уже движущегося в определенном направлении и прошедшего основные уровни консолидации (поддержки или сопротивления), то есть оказавшегося без ближайших ориентиров. В этой ситуации возможны энергичные движения графика (типичным является сочетание V-spike с разрывами), но немедленно механизм саморегуляции рынка возвращает его в более реальное состояние.

Столбики с характерной экстремальной конфигурацией весьма часто встречаются на графиках, но далеко не каждый из них является днем перелома. «Повышение» такого столбика в ранге до дня перелома происходит достаточно долго, пока не определится обратное движение рынка.

Поэтому, с одной стороны, V-spike дает сигнал для принятия решения, но с другой стороны, этот сигнал очень трудно вовремя распознать. Чтобы в полной мере насладиться возможностями, которые дает V-spike, трейдеру необходима дополнительная информация (например, данные фундаментального анализа — покупайте и читайте следующую книгу Академии биржевой торговли!).

Третий тип конфигураций, аналогичный по смыслу дню перелома и V-spike, называется «двухдневный перелом». Например, на восходящем тренде цены резко растут в течение дня и остаются на максимальном уровне. Следующий же день, начинаясь на этом уровне, закрывается ниже (или на уровне) минимальной цены предыдущего дня. То есть перелом как бы «растягивается» на 2 дня.

Как и в случае одного дня перелома, двухдневный перелом не дает полной уверенности в переломе тренда. Но если другие данные тоже подтверждают эту тенденцию, то аналитик получает сигнал о возможном изменении тенденции рынка. Общим правилом является то, что сила этого сигнала тем больше, чем шире перекрываемый в день перелома диапазон цен, и чем больше возрастает при этом объем торговли.

Сочетание дней перелома с разрывами дает еще один интересный тип конфигураций разворота тренда — островные переломы (island reversals). На графике (рис. 2.6.4) островной перелом в основании образован разрывом прорыва в нисходящем направлении после чего состоялось формирование конфигурации типа inverse H&S (перевернутая «Голова и плечи»), которое завершилось в правом плече также разрывом прорыва.

Итак, можно облегченно вздохнуть — мы закончили рассматривать основные структуры графического анализа. Вы уже знаете, как они выглядят и каким событиям на валютном рынке соответствуют.

Но, чтобы из этих структур получить еще больше полезной информации, нужно изучать их не сами по себе, а вместе с другими показателями. Сам по себе ни день перелома, ни отдельный разрыв на графике не дает достаточно уверенно распознаваемого сигнала. Но они могут быть очень полезны аналитику в совокупности с другими особенностями графика. Как именно? Скоро узнаете: этому как раз и посвящен следующий раздел.

Еще по теме 2.6. Точки перелома графика и V-формации:

- РАЗВОРОТНЫЕ ФОРМАЦИИ

- 12. Графики ближайших фьючерсных контрактов и непрерывных фьючерсов: соединение исторических данных по отдельным фьючерсным контрактам для построения долгосрочных графиков

- ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ точки

- График безубыточности.

- ГРАФИКИ ЗАКРЫТИЙ

- ШТРИХОВЫЕ ГРАФИКИ

- 8.3. Метод критической точки

- График IS

- 74. ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ

- 74. ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ

- 74. ТИПЫ ГРАФИКОВ И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ

Источник

Как протекает в рентгенологическом изображении процесс заживления переломов? Как известно, репаративный процесс осуществляется при помощи так называемой мозоли. Эта мозоль исходит из эндоста, самого костного вещества и периоста (эндостальная, интермедиарная и периостальная мозоль). Главная, резко преобладающая роль при заживлении, как этому научили в особенности рентгенологические наблюдения, выпадает на долю периостальной мозоли.

Развитие мозоли проходит через три стадии — соединительнотканную, остеоидную и костную. Излившаяся из разорванных сосудов кровь образует в районе перелома между отломками и осколками большую гематому. Кровь очень быстро свертывается, и в фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы уже в первые часы после травмы устремляется огромное количество молодых соединительнотканных элементов, нарастает количество фибробластов. В 7—10 дней все прорастает в этой первой стадии пролиферирующей соединительной тканью. Затем при нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение этой более примитивной соединительной ткани в остеоидную, на что также требуется такой же недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее „хрящевой плотности” при ощупывании безоговорочно и принимали за хрящевую. Фактически хрящевая ткань образуется лишь в том случае, когда концы отломков трутся друг о друга, т. е. когда нет полной иммобилизации. Затем уже, в третьей стадии, остеоидная ткань пропитывается апатитами и превращается в костную. Костная мозоль вначале велика и имеет рыхлое строение, в дальнейшем же в гораздо более медленных темпах наступает фаза обратного развития этой костной мозоли, ее перестройка, уменьшение и структурная реконструкция с весьма постепенным замедленным восстановлением более или менее нормальной костной архитектоники.

Соединительнотканная и остеоидная мозоли, понятно, рентгенологически совсем не определяются. Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Следует полагать, что немаловажную роль играют и нервные влияния. На основании убедительных экспериментальных данных Р. М. Минина считает зависимость между явлениями регенерации костной ткани и нервной системой твердо установленной, причем она рассматривает дистрофические поражения нервной системы как преобладающий в этом отношении фактор. Открытые переломы заживают значительно медленнее закрытых. Практически важно, что раз на рентгенограммах уже появились признаки обызвествления мозоли, консервативная репозиция отломков запоздала.

При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень небольшие размеры, она окружает место перелома в виде правильной веретенообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем снимке детской кости к концу первой недели. Они имеют вид единичных нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и располагающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового вещества и тенью обызвествленной периостальной мозоли вначале имеется свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы с остеобластами.

У взрослых первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3—4 недель (на 16—22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными, теряют свою резкую ограниченность. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются, тень мозоли становится более интенсивной и принимает очаговый зернистый характер. Затем отдельные участки сливаются и при полном обызвествлении костная мозоль приобретает характер циркулярной гомогенной массы. Постепенно тень сгущается и наступает так называемая костная консолидация на 3—4—б—8-м месяце перелома. Таким образом, костная консолидация колеблется в очень широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться, по структуре она еще не имеет слоистого строения, ясная продольная исчерченность появляется только через 11/2—2 года. Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем; она в дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, на рентгенограмме уплотняется. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна еще тогда, когда костная мозоль уже закончила свое обратное развитие, т. е. рассосалась полностью.

Отсюда видно, что целость кости при нормальных условиях восстанавливается значительно медленнее, чем это принято считать в клинике. Рентгенологические симптомы течения процесса заживления перелома сильно запаздывают по сравнению с клиническими симптомами. Это должно быть подчеркнуто для того, чтобы предостеречь клинициста от чрезмерного консерватизма; пользуясь одним только рентгенологическим контролем, клиницист рискует стать слишком сдержанным при предоставлении кости функциональной нагрузки. Уже соединительнотканная мозоль с едва заметными облачками обызвествления может с функционально-клинической точки зрения быть вполне полноценной, и не давать конечности функционировать в подобном случае — значит задерживать темпы дальнейшей нормальной эволюции и инволюции всего восстановительного процесса.

Костная мозоль в сравнительно редких случаях приобретает и узка диагностическое значение. Мозоль предоставляет рентгенологу возможность задним числом распознать нарушение целости кости, которое в остром периоде после травмы осталось клинически или рентгенологически просмотренным. Это бывает главным образом, при поднадкостничных переломах в детском возрасте, но также при трещинах и переломах малых трубчатых костей (фаланг, пястных и плюсневых костей) у взрослых. Важно, что даже линия перелома,, вначале сомнительная или вовсе невидная, иногда отчетливо выступает на снимках только-через несколько недель или месяцев после: травмы. При подобной поздней диагностике перелома на основании появления одной только-мозоли необходимо остерегаться его смешения с травматическим периоститом, — мозоль на месте перелома окружает в виде муфты всю кость, в то время как периостальный нарост возвышается над костью только в одну сторону. Отличительного распознавания требуют-также все сложные явления перестройки, о которых подробно говорится в отдельной главе (кн. 2, стр. 103).

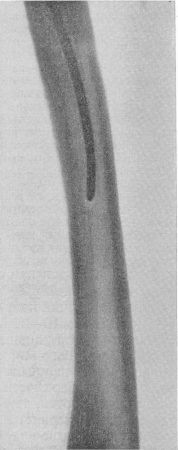

Рис. 27. Реактивный остеосклеротический футляр вокруг металлического штифта в костномозговом канале бедренной кости, развившийся после полуторалетнего его пребывания.

Некоторые особенности представляют-процессы заживления при новых методах лечения переломов интрамедуллярным. остеосинтезом, т. е. внутрикостной фиксацией отломков металлическим штифтом, из нержавеющей стали. Идея „загвоздки” отломков при помощи металлической спицы была, высказана впервые в 1912 г. И. К. Спижарным. Эти методы применяются не только при свежих закрытых неинфицированных переломах больших трубчатых костей (бедра, плеча, костей голени и особенно предплечья), но также при открытых инфицированных переломах, замедленной консолидации, ложных суставах, реконструктивных остеотомиях и пр. Благодаря металлическому стержню достигается наилучшее сопоставление отломков и, что еще важнее, их надежное удержание. Весь процесс заживления качественно улучшается и несколько ускоряется. Штифт действует в качестве асептического инородного тела как: стимулятор восстановительных явлений.

Рентгенологическая картина репаративных процессов при применении металлических штифтов изучена Н. Н. Девятовым и под нашим руководством Н. С. Денисовым. Начальные признаки эндостальной мозоли, исходящей из костномозговых каналов отломков, появляются прежде-всего на концах костных отломков, притом на дистальном отломке раньше, чем на проксимальном. Периостальная мозоль появляется на рентгенограммах через 6—7 дней после эндостальной мозоли. Эта периостальная мозоль развивается сначала на боковых поверхностях отломков, а уж впоследствии образует циркулярную муфту. При оскольчатых переломах мозоль и здесь приобретает причудливые формы, бывает нередко избыточной, с облаковидной структурой. Обызвествление мозоли при диафизарных переломах бедра, плеча и костей предплечья чаще всего появляется в течение 2-го месяца, а к исходу 3-го месяца наступает костная консолидация. Костный шов держится долго, он исчезает через б—8 месяцев и позже, а полное обратное развитие костной мозоли заканчивается, как и без штифта, лишь через 11/2—2 года. Если на концах костных отломков вместо образования эндостальной мозоли появляется замыкательная костная пластинка, то это верный ранний симптом начала формирования псевдоартроза.

Вокруг металлического стержня внутри костномозгового канала закономерно развивается плотный цилиндрический костный футляр, или чехол (рис. 27), который лишь очень медленно, в течение многих месяцев, претерпевает обратное развитие после удаления металлического стержня. Иногда над шляпкой гвоздя, торчащего вне кости (например, над и внутри от области большого вертела бедра), возникает реактивное обызвествление и даже окостенение мягких тканей, вероятнее всего, вытесненного костного мозга, в виде гриба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник