Гемоторакс при переломе ребер

Грудная клетка служит своеобразным каркасом для внутренних органов. Симптомы повреждения отражают не только переломы ребер, но и возможные сопутствующие разрывы сосудов, нервов, мягких тканей, соседних органов. Курс лечения зависит от особенностей травмы, индивидуальных ресурсов организма.

Причины и виды повреждений

Перелом ребра — это очень распространенная травма после повреждений конечностей. Разрушение целостности кости возникает после следующих событий:

- падений;

- сдавливания грудной клетки;

- сильных ударов;

- транспортных происшествий.

Множественные переломы приводят к образованию отломков с острыми краями, повреждающими соседние органы. Вследствие смещения фрагментов кости риск осложнений возрастает многократно.

В пожилом возрасте эластичность тканей снижается. Незначительное столкновение или падение приводит к травматическим переломам ребер.

Получение травмы может стать следствием хронического заболевания, снижающего прочность костей:

- остеопороза;

- остеомиелита и др.

Переломы, полученные вследствие внутренних заболеваний организма, называют патологическими.

По характеру травмы различают повреждения ребер:

- прямые — разрушение кости в месте приложения силы;

- непрямые — по бокам от места силового воздействия, например, при сдавливании с двух сторон.

Виды повреждений классифицируют на основе разных признаков:

- локализации перелома — слева, справа, спереди, сзади, внизу и др.;

- сложности травмы — неполный, полный перелом, множественный, оскольчатый;

- характеру перелома — открытый, закрытый;

- причины — механическое воздействие, компрессия, патология.

Особую угрозу здоровью несет двойной перелом с образованием свободного отломка — флотирующий (окончатый) перелом. Риск осложнений многократно возрастает.

Симптомы травмы

Ряд признаков, отражающих состояние пострадавшего, зависит от степени тяжести травмы, вовлечении в зону поражения не только ребер, но и ближайших органов, сосудов, нервов. Основная задача в оказании доврачебной помощи — вызвать медиков, бригаду неотложки.

Признаки перелома ребер

Клиническая картина травмы ребер характеризуется яркими симптомами:

- сильной боли;

- затрудненного (поверхностного) дыхания;

- деформации грудной клетки;

- крепитации;

- отека.

Двигательная активность усиливает остроту болевых ощущений — это объясняется тем, что отломки воздействуют на нервные окончания. Переломы в передней части реберного каркаса сопровождаются более интенсивными болями, в задней части — слабыми ощущениями дискомфорта, так как в процессе дыхания ребра в данной области менее подвижны.

Подозрение на перелом ребра у ребенка может возникнуть, если после падения или другого травмирующего фактора появляются жалобы на боль и кашель. Кости детей эластичны, поэтому частота повреждений значительно ниже.

Причина поверхностного дыхания — в болевом барьере. Пострадавший не рискует глубоко дышать из-за острой рези в груди, вследствие чего поврежденная сторона отстает в дыхании, появляется синдром прерванного вдоха, нарушается частота дыхания. Межреберные промежутки смещаются, что наглядно проявляется у лиц с худощавым телосложением. Характерный хруст от трения поврежденных костей может сопровождать движения пострадавшего. На месте травмы появляется отек мягких тканей, возможна гематома.

Типичная поза с охватом руками больного места и соответствующим наклоном свидетельствует о стремлении пациента занять положение, в котором грудная клетка не подвержена движению.

Признаки перелома с осложнением

Множественные переломы ребер на практике связаны с неизбежными осложнениями.

Первые симптомы тяжелых травм:

- обильное кровотечение;

- кровохарканье;

- подкожная эмфизема;

- резкое нарушение дыхания;

- учащение пульса;

- падение давления;

- сильно выраженная бледность кожи.

Сигналы опасности свидетельствуют о поражениях крупных сосудов и соседних органов:

- легких;

- сердечной мышцы;

- печени;

- селезенки;

- почек и др.

Пострадавшему требуется неотложная медицинская помощь. Промедление в несколько часов приводит к тяжелым увечьям или гибели пострадавшего.

Осложнения

Переломы ребер без последующих осложнений угрозы жизни не представляют. Самые простые, одиночные повреждения, лечатся в домашних условиях, пострадавшие получают хороший прогноз в процессе восстановления.

Состояние пострадавшего с неясным сознанием, головокружением, невыносимой болью, сильным кровотечением — признаки тяжелой патологии.

Осложнения возникают вследствие ограничения дыхательной деятельности и недостатка клеточного питания кислородом.

Наиболее распространенные последствия после повреждения ребер:

- подкожная эмфизема — скопление воздуха в подкожной клетчатке. Проявляется в характерной вздутости и скрипе при нажатии;

- пневмоторакс — наполнение воздухом области плевры. Возникает отрывистый кашель, посинение кожи, частый пульс, набухание вен на шее. Устраняют пневмоторакс с помощью пункции в стационаре;

- гемоторакс — скопление крови в области плевры. Тахикардия, снижение давления сигнализируют о срочности госпитализации;

- инфицирование органов — воспалительные процессы возникают по причине недостатка поступления кислорода. Температура тела повышается при наличии очага воспаления. Длительное проявление данного симптома свидетельствует о развитии осложнения. Предупредить возникновение пневмонии, трахеита, бронхита можно назначением препаратов пенициллинового ряда.

Осложнение может выражаться в сочетанной форме — это представляет особую угрозу жизнедеятельности организма. Так, скопление в грудной полости одновременно крови, воздуха приводит к полному спадению поврежденного легкого.

Сигналом опасного состояния является дыхательная недостаточность, возникновение которой связано с западением фрагментов реберной кости после переломов. Грудная клетка при этом становится ассиметричной. Срочная медицинская помощь обязательна.

Доврачебная помощь

Важное условие в оказании первой помощи — осознание, что следует делать при переломе ребер, а чего предпринимать нельзя. Многие осложнения возникают как следствия неправильных действий пострадавшего и близких людей.

Полезные советы заключаются в следующем:

- нужно обездвижить пострадавшего в полусидячей позе либо уложить в кровать на травмированную сторону;

- предложить препарат-анальгетик для облегчения дыхания;

- остановить кровотечение холодом.

Самое главное — вызвать бригаду медиков для оказания квалифицированной помощи.

В случае самостоятельной транспортировки больного нужно выбрать полусидячее положение с опорой на твердую поверхность. Подложенный под спину валик из одежды или одеяла поможет занять максимально удобную позу.

Лечение

На основе медицинского осмотра, изучения анамнеза, жалоб пострадавшего и аппаратного обследования осуществляется диагностика повреждения.

Терапия единичных переломов

Единичные травмы, 1−2 перелома без осложнений, подлежат лечению в домашних условиях.

Терапевтический курс состоит из следующих процедур:

- приема обезболивающих препаратов и отхаркивающих средств;

- иммобилизации посредством перевязок, применения бандажа или пластыря.

Лечение множественных травм

В ряде случаев требуется хирургическое вмешательство для жизнеобеспечения работы всего организма:

- при открытых переломах;

- попадании в рану инородных тел;

- скоплении крови, воздуха в плевральной области;

- сильном кровотечении и т. д.

На первом этапе проводят удаление скоплений жидкости, газов, проводят мероприятия для восстановления легочной вентиляции, нормального дыхания.

Задачей травматологов является фиксация отломков для заживления. Специальные приспособления служат креплениями для костей ребер: пластины; спицы. Шины либо удаляют после появления костной мозоли, либо сохраняют в организме без причинения вреда.

Сложные переломы со смещением фрагментов кости, повреждением других органов подлежат лечению исключительно в условиях стационара.

Лекарственная терапия сопровождает лечение переломов.

Пациент принимает комплекс препаратов:

- обезболивающих;

- противовоспалительных;

- витаминных и насыщенных минералами;

- хондопротекторов.

Народные методы лечения применяются как дополнительные к основному курсу терапии. Специалисты не опровергают их пользу на стадии заживления. Прием настоев, натирания, прикладывание компрессов на основе натуральных компонентов снимают боль, усиливают кровообращение, питание тканей в зоне поражения.

Восстановление

Продолжительность лечения напрямую зависит от характера травмы, особенностей организма пострадавшего, наличия осложнений. Заживление переломов у детей и подростков длится примерно 2−3 недели, у лиц среднего возраста — 3−4 недели, пожилых и ослабленных людей — до 7 недель.

Процесс восстановления включает основные стадии:

- формирование остеоидной мозоли;

- регенерация костной ткани.

Увеличение физических нагрузок должно быть постепенным, без резких движений и ношения тяжестей. Спортивная деятельность допускается только после консультации с врачом.

Большую роль играет питание в период восстановления. Сбалансированная пища с микроэлементами и витаминами ускоряет процесс срастания костей. В рацион рекомендуют включать продукты с высоким содержанием кальция, белка — молочные продукты, рыба, орехи, овощи.

Важную роль в процессе выздоровления играют специальные дыхательные упражнения, физиопроцедуры, занятия ЛФК, прогулки на свежем воздухе и здоровый образ жизни в целом.

Удобная одежда из натуральных материалов способствует комфортному состоянию, если она не сковывает движения, пропускает воздух, не создает трудностей в переодевании.

Ночной отдых рекомендуется проводить лежа на спине с приподнятой головой, иногда в полусидящем положении.

Совместные усилия лечащего врача и пациента, соблюдение условий и предписаний помогут вернуться пострадавшему в привычный образ жизни и забыть о переломе ребер.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 мая 2013;

проверки требуют 15 правок.

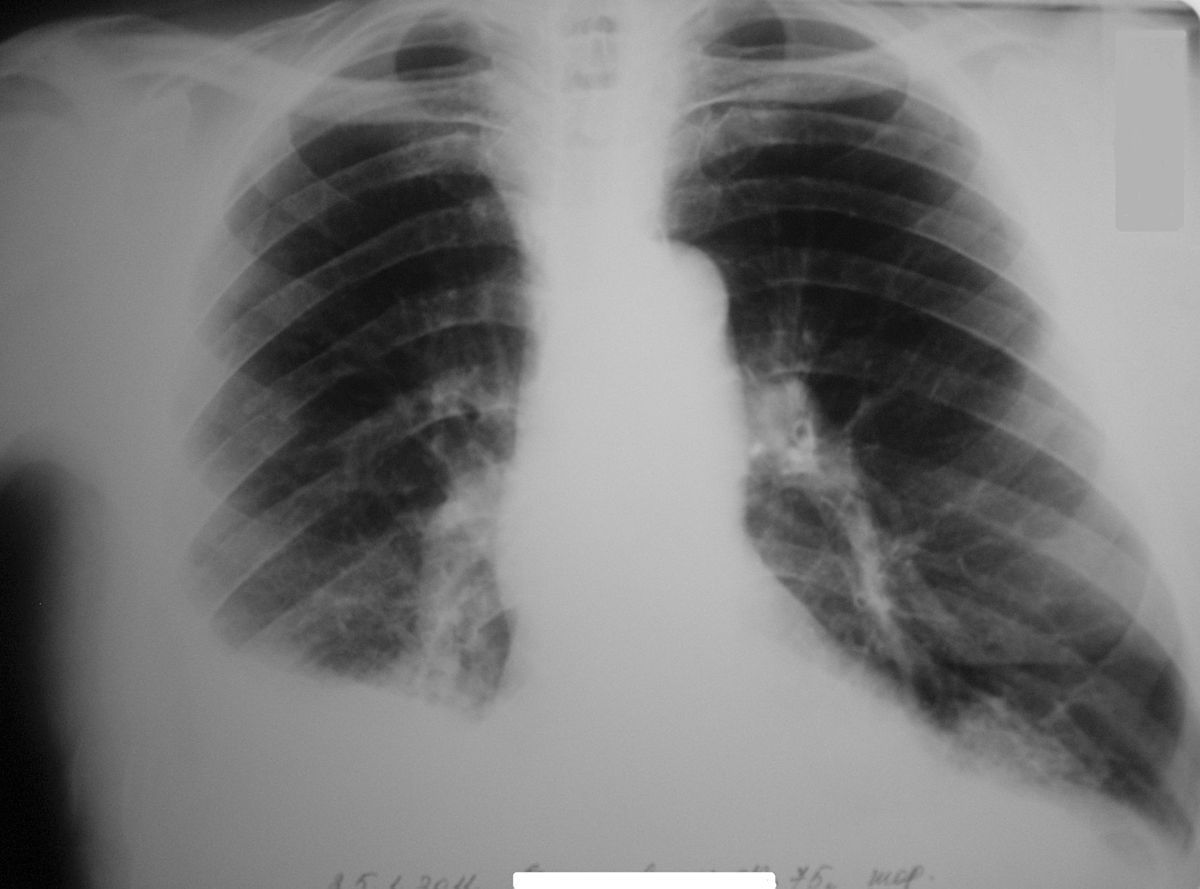

Гемото́ракс (от др.-греч. αἷμα — кровь и θώραξ — грудь) — скопление крови в плевральной полости[1]. Является следствием кровотечения из сосудов лёгких, внутригрудных ветвей крупных сосудов (аорта, полые вены), грудной стенки, средостения, сердца или диафрагмы. Чаще всего гемотораксы возникают после травмы грудной клетки или как осложнение лечения[1].

Описание гемоторакса вследствие ранения грудной клетки встречается уже в средние века у Парацельса, Амбруаза Паре. Впервые научно-обоснованные рекомендации по лечению гемоторакса дал Н. И. Пирогов. Вплоть до окончания XIX века была распространена тактика лечения гемоторакса «поздними» плевральными пункциями на 3—5 день после травмы. Ранние плевральные пункции вошли в практику лишь во время боёв на реке Халхин-Гол (Апухтин М. А., Вишневский А. А., 1939 год). Современные отечественные принципы лечения гемоторакса разработаны В. И. Колесниковым, П. А. Куприяновым, В. С. Левитом во время Великой Отечественной войны[2].

Патогенез[править | править код]

Продолжающееся внутреннее кровотечение при гемотораксе приводит к накоплению крови в плевральной полости, что в свою очередь вызывает компрессию лёгкого на стороне поражения, а при дальнейшем накоплении крови — к возможному смещению средостения в здоровую сторону и сдавлению здорового лёгкого. Вследствие этого происходит уменьшение объёма дыхания, а следовательно, и дыхательной поверхности лёгкого и нарушение газообмена. Смещение средостения со сдавлением полых вен и лёгочных сосудов в свою очередь оказывает неблагоприятное влияние на гемодинамику. Возникает клиника острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Излившаяся в плевральную полость свежая кровь сворачивается, однако затем в результате фибринолиза и механического дефибринирования («взбалтывания» за счёт дыхательных движений) вновь становится жидкой. Иногда фибринолиза свернувшейся крови не происходит, в таких случаях развивается свернувшийся гемоторакс[3].

При скоплении крови в изолированных сращениями плевральных листков отделах плевральной полости образуется ограниченный гемоторакс[1].

В случае одновременного скопления в плевральной полости воздуха и крови возникает гемопневмоторакс[1].

Классификация[править | править код]

По этиологии[править | править код]

- травматический (при проникающих ранениях или закрытой травме грудной клетки);

- патологический (следствие различных заболеваний);

- ятрогенный (осложнение операций, плевральных пункций, катетеризации центральных вен и т. п.).

По количеству излившейся в плевральную полость крови[править | править код]

- малый (до 500 мл) — кровь занимает только плевральные синусы

- средний (от 500 до 1000 мл) — кровь достигает угла лопатки

- большой, или тотальный, (более 1000 мл) — кровь занимает почти всю плевральную полость

По наличию продолжающегося кровотечения[править | править код]

- с прекратившимся кровотечением в плевральную полость

- с продолжающимся внутриплевральным кровотечением

По наличию осложнений[править | править код]

- свернувшийся гемоторакс

- инфицированный гемоторакс

По локализации ограниченного гемоторакса[править | править код]

- апикальный (верхушечный)

- междолевой

- наддиафрагмальный

- паракостальный

- парамедиастинальный

Клиническая картина[править | править код]

Клиническая картина зависит от интенсивности кровотечения. Кожные покровы таких больных бледные, отмечается тахикардия, понижение артериального давления. При перкуссии поражённой половины грудной клетки определяется укорочение перкуторного звука, верхняя граница жидкости, если нет пневмоторакса, образует линию Дамуазо. При аускультации лёгких определяется ослабление дыхания или его отсутствие. Границы сердца смещены в здоровую сторону[4]. Чёткость физических признаков наличия жидкости зависит от величины гемоторакса.

Лечение[править | править код]

Доврачебная помощь[править | править код]

За исключением наложения окклюзионной повязки, алгоритм оказания доврачебной помощи при гемотораксе аналогичен таковому при ране груди, осложнённой открытым или клапанным пневмотораксом.

Терапия[править | править код]

Лечение ранений грудной клетки в ЛПУ начинается с первичной хирургической обработки раны, во время которой определяют характер повреждения (проникающее, непроникающее). При небольших даже проникающих ранах ограничиваются обработкой раны, гемостазом и наложением швов. При повреждении органов грудной полости проводится торакотомия.

Любые хирургические вмешательства на грудной клетке заканчиваются введением дренажей в плевральную полость. Современные дренажи изготавливаются из прозрачной силиконизированной рентгеноконтрастной плёнки. Диаметр их различен в зависимости от назначения. Так, при скоплении воздуха между листками плевры вводятся дренажи диаметром 0,5-2 см, а для выведения жидкости (крови, экссудата) — 1,5-2,5 см.

Выделяют 2 открытых способа дренирования плевральной полости: неоперационный («слепой») и операционный. В первом случае дренирование проводится в VI межреберье по среднеподмышечной линии, чтобы исключить повреждения диафрагмы. Во втором случае дренаж вводится в V межреберье по среднеподмышечной линии. Для эвакуации содержимого плевральной полости наиболее эффективным признан метод активной аспирации, когда свободный конец дренажной трубки опускается в стерильную прозрачную ёмкость с отрицательным давлением от -5 до -25 мм водяного столба.

Если отсутствуют условия, необходимые для активной аспирации, то используют метод пассивного дренирования полости плевры — подводный дренаж по Бюлау. Внешний конец дренажа опускают в сосуд под слой антисептической жидкости. Для исключения заброса раствора в плевральную полость сосуд должен находиться ниже уровня пациента не менее чем на 80 см. Эта система функционирует в момент повышения внутриплеврального давления (выдох, кашель, физическое напряжение), когда происходит отток жидкости по принципу сифона. Кроме того, чтобы дренаж на вдохе не присасывал в полость плевры жидкость или воздух из сосуда, на конец резиновой трубки привязывают палец от хирургической перчатки, на кончике которого делают отверстие.

Дренажи удаляют из полости плевры через 1-2 дня после прекращения выделения воздуха или жидкости. Дренажную трубку извлекают на вдохе, при этом врач быстро зажимает раневое отверстие 2 пальцами и накладывает герметизирующие швы.

Помимо открытого дренирования для удаления воздуха и жидкости из плевральной полости используется закрытый метод хирургического лечения — плевральная пункция с диагностической или лечебной целью. Для выполнения пункции пациенту придают возвышенное положение: сидя или полусидя.

При скоплении воздуха пункция делается во II межреберье (по верхнему краю ребра) по среднеключичной линии, при скоплении жидкости — в IV-VII межреберье (по верхнему краю ребра) по средней лопаточной или задней подмышечной линии.

Прогноз[править | править код]

При неосложнённом гемотораксе прогноз благоприятный.

При большом гемотораксе, вызванном повреждением крупных сосудов, с продолжающимся внутриплевральным кровотечением может наступить в течение нескольких часов летальный исход от острой кровопотери.

В случае инфицированного гемоторакса прогноз также более серьёзен из-за значительной вероятности развития эмпиемы плевры[2].

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 4 Перельман М. И. Гемоторакс // Малая медицинская энциклопедия: В 6 томах / Главный редактор Покровский В. И.. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — Т. 1. — С. 419—420. — 560 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-040-1.

- ↑ 1 2 Сергеев В. М., Катковский Г. Б. Гемоторакс // Большая медицинская энциклопедия: В 30 томах / Главный редактор Б. В. Петровский. — 3-е издание. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 5. Гамбузия — Гипотиазид. — С. 227—229. — 528 с. — 150 000 экз.

- ↑ Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 405—407. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

- ↑ Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 78—79. — 288 с. — 20 000 экз.

Литература[править | править код]

- Вагнер Е. А. Хирургия повреждений груди. — М.: Медицина, 1981. — С. 78—79. — 288 с. — 20 000 экз.

- Мусалатов Х. А. Хирургия катастроф: Учебник. — М.: Медицина, 1998. — С. 405—407. — 592 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-02710-5.

- Перельман М. И. Гемоторакс // Малая медицинская энциклопедия: В 6 томах / Главный редактор Покровский В. И.. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — Т. 1. — С. 419—420. — 560 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-040-1.

- Колесников И. С. Гемоторакс // Большая медицинская энциклопедия / Главный редактор А. Н. Бакулев. — 2-е издание. — М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1958. — Т. 6. Вульва — Гинантроп. — С. 818—822. — 1183 с. — 100 000 экз.

- Сергеев В. М., Катковский Г. Б. Гемоторакс // Большая медицинская энциклопедия: В 30 томах / Главный редактор Б. В. Петровский. — 3-е издание. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 5. Гамбузия — Гипотиазид. — С. 227—229. — 528 с. — 150 000 экз.

Ссылки[править | править код]

- Mary C. Mancini. Hemothorax. Medscape. WebMD LLC (14 сентября 2012). Дата обращения 29 мая 2013. Архивировано 29 мая 2013 года.

См. также[править | править код]

- Проба Рувилуа — Грегуара

- Проба Петрова

- Пневмоторакс

Источник