Гемосинус верхнечелюстной пазухи при переломе

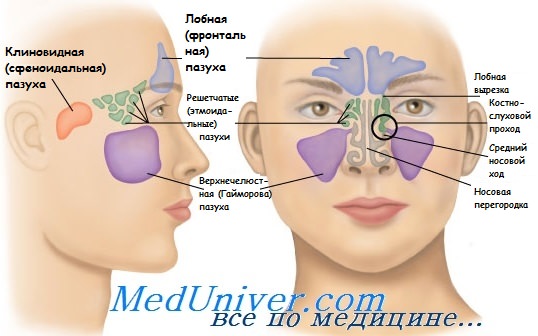

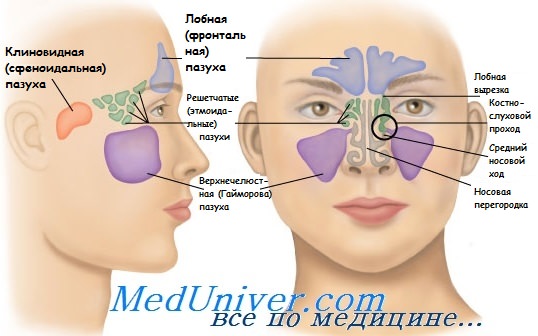

Травмы околоносовых пазух представлены ушибами, трещинами и переломами. Различают переломы стенок глазницы и так называемые фронтобазальные переломы — переломы мозговых стенок лобной пазухи, решетчатого лабиринта неосновной кости. По существу они являются частным случаем переломов основания черепа и нередко сопровождаются другими повреждениями его свода или лицевого черепа.

Ушибы околоносовых пазух обычно сопровождаются кровоизлияниями как в мягкие ткани соответствующего отдела лица, так и в пазуху с образованием гемосинуса. В таких случаях может наблюдаться кровотечение из носа при отсутствии кровоточащего участка в его полости.

Различают определенные типы переломов стенок пазух в зависимости от особенностей травмирующего воздействия. Н. G. Boenninghaus (1980) приводит следующие их виды.

1. Переломы верхнечелюстной пазухи и скуловой кости:

а) латеральный перелом от удара в область скулы сбоку, при котором возникает вдавление в сторону просвета верхнечелюстной пазухи;

б) вдавленный перелом от удара спереди в область глаза, при котором происходит перелом орбитальной стенки верхнечелюстной пазухи в самом тонком ее месте и глазничная жировая клетчатка вместе с участком костного дна глазницы опускается в верхнечелюстную пазуху, передний же, более толстый, край стенки глазницы остается неповрежденным;

в) изолированный перелом скуловой кости при ударах сбоку, при котором контур лица в области скулы уплощается, западание на месте скуловой кости после травмы быстро исчезает за счет отека мягких тканей, отломки обычно смещаются кнутри, иногда книзу.

2. Переломы верхних околоносовых пазух. При воздействии силы на верхние отделы лобной кости «лучи» перелома (трещины) спускаются сверху в околоносовые пазухи, при травме передней стенки лобной пазухи она ломается и вдавливается. В случае воздействия силы на среднюю часть лица (среднелицевые переломы, поперечные переломы верхней челюсти) трещины могут распространяться при переломах Ле Фора II и III снизу вверх на основание черепа. При третьем типе переломов происходит отрыв средней части лицевого черепа от основания черепа. Если сила действует преимущественно сбоку и спереди, то происходят переломы крыши глазницы и лобной пазухи — латероорбитальные и фронтобазальные переломы.

Помимо приведенных выше, следует различать открытые незакрытые переломы основания черепа, понимая под открытыми те, при которых нарушается целость твердой мозговой оболочки в области мозговых стенок околоносовых пазух. При обнаружении у пострадавшего гематомы носоглотки и глотки возникает подозрение, что у него произошел перелом основания черепа в зоне основной кости. При фронтобазальных переломах могут возникать нарушения функции I—VI черепных нервов. Одностороннее нарушение обоняния может указывать и на место перелома, и на локализацию ликворной фистулы [Seiferth L. В. et al., 1977]. У пострадавших с фронтобазальными переломами одновременно могут быть обнаружены повреждения мозга, внутричерепные гематомы, посттравматические мозговые реакции и т. п.

Даже при отсутствии видимых внешних проявлений и интактной коже могут быть выявлены переломы задней стенки лобной пазухи, крыши решетчатого лабиринта и основной пазухи с разрывом твердой мозговой оболочки и истечением цереброспинальной жидкости. «Очковая» гематома с одной или обеих сторон при отсутствии перелома костей носа всегда весьма подозрительна в отношении существования переломов переднего основания черепа. При переломе глазничной пластинки (глазничной стенки решетчатой кости) во время сморкания возникает эмфизема глазницы.

Как правило, при травмах околоносовых пазух, сопровождающихся образованием трещин или переломов их стенок, возникает кровотечение из носа и изо рта, может также внезапно наступить аносмия вследствие отрыва обонятельных нитей, иногда происходит разрыв твердой мозговой оболочки. Признаком ее разрыва является ликворея: цереброспинальная жидкость вытекает из носа при наклоне головы вперед. Другой симптом разрыва твердой мозговой оболочки — пневмоцефалия: при рентгенологическом исследовании черепа обнаруживают воздух в ликворных путях, например в желудочках мозга.

Носовая ликворея в первый период после травмы характеризуется примесью крови к цереброспинальной жидкости, что затрудняет ее идентификацию. Диагностическим признаком в таких случаях служит появление двухконтурного пятна на повязке или белье. Диагностировать носовую ликворею можно с помощью пробы носового платка. При ликворее ткань носового платка после высыхания остается мягкой, в то время как при высыхании даже серозного отделяемого из носа ткань становится жесткой, как бы подкрахмаленной.

В диагностике помогает биохимическое исследование отделяемого из носа: в обычном носовом секрете сахара нет, в цереброспинальной же жидкости он содержится в количестве от 2,22 до 4,88 ммоль/л. В носовой слизи имеются мукополисахариды, а в цереброспинальной жидкости их нет. Если диагноз носовой ликвореи все же сомнителен, то можно ввести флюоресцеин в спинномозговой канал. Эффективным методом является также радиометрия отделяемого из носа, которую проводят через час после введения в подпаутинное пространство радиоактивного фосфора.

Рентгенологическое исследование черепа является весьма важным и нередко решающим методом диагностики. Его производят в нескольких проекциях. Н. G. Boenninghaus (1980) рекомендует три задние проекции: окципитофронтальную, окципитоназальную и окципитоментальную, а также боковую и аксиальную. При подозрении на вовлечение в перелом глазницы выполняют снимок по Резе. Для оценки состояния задней стенки лобной пазухи, крыши решетчатой кости и верхней стенки основной кости особенно важны боковой снимок (переднее основание черепа) и выполняемый в проекции Велдина. (задняя стенка лобной пазухи). Если не удается точно установить ход линии переломов и трещин, то дополнительно производят томограммы. Однако следует иметь в виду, что нельзя исключить перелом основания черепа в случае отсутствия его рентгенологических признаков.

Рентгенография является основным способом диагностики переломов скуловой кости. С этой целью целесообразнее применять аксиальную проекцию. Переломы глазницы выявляются на обзорном снимке черепа, однако переломы (трещины) ее внутренней стенки нередко остаются незамеченными. Переломы верхней челюсти обнаруживаются на прямой и боковых обзорных рентгенограммах черепа и внутриротовом снимке. Кроме того, для определения состояния верхней челюсти показана рентгенография в передней аксиальной проекции. На такой рентгенограмме в норме отчетливо виден перекрест Гинзбурга, образуемый линией края большого крыла основной кости и контуром плоскости задненаружной стенки верхнечелюстной пазухи. При переломе верхней челюсти нарушается перекрест этих линий.

В неясных случаях помощь оказывает компьютерная томография. Она позволяет выявить костные повреждения, инородные тела, смещение мягких тканей, внедрение осколков в глазницу, определить состояние клеток решетчатой кости, соотношение костных отломков со зрительным нервом, абсцессы мозга, источник ликвореи.

Для уточнения локализации инородных тел и костных отломков наряду с многоосевыми снимками используют томографию. Для расширения ее возможностей производят контрастирование естественных полостей и каналов, расположенных вблизи инородного тела, — околоносовых пазух, слезного мешка и носослезного канала, глотки, преддверия рта, слюнных желез и их протоков; помогает также ангиография [Крылов Б. С, 1983].

Особенностью «очковых» и монокулярных гематом при фронтобазальных переломах является то, что они видны и с внутренней стороны верхнего века. При переломах верхней или медиальной стенки глазницы часто образуются внутриглазничные гематомы. Еще большее значение имеют внутричерепные кровоизлияния и гематомы. Они могут проявляться брадикардией в сочетании с гомолатеральным расширением зрачка и отсутствием его реакции на свет. Немного позднее то же происходит и со зрачком другого глаза.

В.О. Калина, Ф.И. Чумаков

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

Осложнения зависят от вида травмы. Если слизистая оболочка осталась целой и повреждена только костная стенка полости, послеоперационный период, как правило, проходит без осложнений.

Если между невредимой слизистой оболочкой и поврежденной костной стенкой попадает часть корня, оставаясь там на длительное время, то вокруг корня развивается воспалительный процесс, который не распространяется на эпителий слизистой оболочки.

При нарушении целостности слизистой оболочки в большинстве случаев рана заживает безо всяких последствий, если удаление зуба или части его корня произошло из-за острого пульпита, парадонтоза или же хронического периодонтита.

Так как слизистая оболочка хотя и повреждена, но потери ткани нет, воздух, поступающий из носовой полости в верхнечелюстную пазуху к ране, ее краями может закрывать перфорационное отверстие в виде клапана. После этого кровь, попавшая в полость, может удаляться через средний носовой ход.

В случае прорыва слизистой оболочки при удалении зуба из-за острого гнойного периодонтита или гнойного периостита, если больного оставить без наблюдения и лечения, может развиться гнойный гайморит.

Если слизистой оболочки недостаточно, чтобы закрыть перфорационное отверстие, то к моменту эпителизации краев раны, через 7—10 дней, может образоваться свищ между лункой и верхнечелюстной пазухой. Частым осложнением в результате перфорации полости является гнойный гайморит. Причина заключается в том, что слизистая оболочка полости, выстланная мерцательным эпителием, подвергается воздействию неактивной флоры полости рта.

Согласно статистике, в перфорированных и оставшихся открытыми пазухах гнойный гайморит возникает: через 3 дня — в 20% случаев, через 6 дней — в 60% и через неделю — в 80% случаев.

Если одновременно с нарушением слизистой оболочки в полость попала часть корня, которая своевременно не была из нее удалена, то верхнечелюстная пазуха инфицируется, отмечается развитие гнойного гайморита с последующим образованием свища. Очень редко бывает, когда попавший в полость корень, как инородное тело, образует вокруг себя ограниченное пролиферативное воспаление и, осумковавшись, не влечет вышеописанных явлений.

Лечение травмы гайморовой пазухи

Лечение соответствует виду травмы. Если повреждена лишь костная стенка полости, слизистая же оболочка осталась невредимой и костный дефект величиной с горошину или с фасолину, то никакого лечения не требуется.

Если отломался дистальный край альвеолярного отростка, то удаление нужно сейчас же прекратить и отломавшуюся кость осторожно отделить при помощи распатора от мягких тканей как со стороны щеки, так со стороны нёба и позади альвеолы. Нередко определяют, что слизистая оболочка полости на относительно большом участке свободна, носовая проба отрицательна, что является, как указывалось ранее, признаком целостности слизистой оболочки.

Для защиты последней мягкие ткани, отделенные от отломавшегося альвеолярного отростка, после соответствующей обработки соединяют так, чтобы не образовывалось мертвое пространство. Под мертвым пространством подразумевают широкую щель, оставленную между слоями ткани.

Если при повреждении костной стенки полости слизистая оболочка остается невредимой, а часть корня попадает между слизистой оболочкой и костной стенкой, то эта часть корня должна удаляться в стационарных условиях. После уточнения локализации по рентгеновскому снимку производят трапециевидный разрез слизистой оболочки со стороны преддверия рта, соответственно сегменту альвеолы удаленного зуба.

Затем слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывают вверх настолько, чтобы поверхность поврежденной костной стенки полости была свободна от мягких тканей. После этого костными кусачками Луэра стараются настолько расширить находящееся на стенке полости отверстие, чтобы часть корня можно было удалить при помощи серпообразного элеватора или экскаватора Блэка. Вмешательство нужно проводить осторожно, чтобы не перфорировать слизистую оболочку полости.

Если костная стенка полости удалена на значительном или же на небольшом участке, а слизистая оболочка перфорирована, то дефект можно пластически закрыть широким трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом со стороны преддверия рта. Если часть корня удалось удалить, не повредив слизистой оболочки, при небольшом костном дефекте стенки, то необходимости в пластике раны указанным способом нет.

— Также рекомендуем «Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи»

Оглавление темы «Осложнения удаления зубов»:

1. Повреждения альвеолярной лунки. Корни зубов под мягкими тканями

2. Перелом тела нижней челюсти. Кровотечение при переломе нижней челюсти

3. Повреждения нижней челюсти при удалении зуба. Повреждения верхнечелюстной пазухи

4. Травма верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Причины травм при удалении зубов

5. Типы травм верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Диагностика травмы гайморовой пазухи

6. Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

7. Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи

8. Воздушность гайморовой пазухи. Закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи

9. Восстановление слизистой верхнечелюстной пазухи. Ведение раны гайморовой пазухи

10. Кровотечение после удаления зуба. Лечение кровотечений из лунки зуба

Источник

-Гематома перегородки носа

Причины.Ушиб носа, перелом перегородки носа, хирургические вмешательства на перегородке носа.

Симптомы.Подушкообразное вздутие перегородки носа, красносинюшная окраска ее слизистой, затрудненное носовое дыхание, снижение обоняния.

Осложнения.При несвоевременном лечении – нагноение гематомы.

Первая врачебная помощь. Холод (пузырь со льдом, холодной водой) на область носа, сосудосуживающие капли в обе половины носа. Эвакуация в ЛОР-отделение госпиталя.

Специализированная помощь. Пункция гематомы с аспирацией крови, передняя тампонада носа на 48 часов для предупреждения рецидива гематомы. Противовоспалительная, гемостатическая терапия. При рецидиве гематомы – вскрытие ее путем разреза скальпелем, дренирование узкой резиновой полоской, повторная тампонада носа.

—Переломы костей носа

Причины.Воздействие механических повреждающих факторов. Переломы костей носа нередко сочетаются с переломами решетчатой кости, лобных отростков верхней челюсти, костной и хрящевой частей перегородки носа и составляют более 50% переломов лицевого скелета.

Различают открытые и закрытые переломы, со смещением и без смещения костных отломков. Прямой удар приводит к фронтальному сдавлению носа, образованию широкого или седловидного носа. При этом ломаются носовые кости, лобные отростки верхней челюсти, перегородка носа. Боковой удар приводит к смещению спинки носа в сторону или к вдавлению его боковой поверхности со стороны нанесения удара.

Симптомы.Изменение формы наружного носа, боль, усиливающаяся при пальпации, крепитация отломков костей (при резком отеке тканей может отсутствовать), отечность, гиперемия кожи и слизистой оболочки носа, затрудненное носовое дыхание, кровотечение, симптом «очков», ликворея, воздушная крепитация (эмфизема) при переломе решетчатой кости, при трещине верхнечелюстной пазухи — гемосинус.

Осложнения. Гематома, искривление перегордки носа. Деформация наружного носа. При распространении трещины на заднюю стенку лобной пазухи или на верхнюю стенку решетчатого лабиринта существует угроза опасных для жизни внутричерепных осложнений.

Первая врачебная помощь. Холод на область носа. Анальгетики. Передняя тампонада носа, парентерально — кровоостанавливающие препараты. Столбнячный анатоксин при открытом переломе костей носа. Срочная эвакуация в госпиталь.

Специализированная помощь. Рентгенография носа, околоносовых пазух (по показаниям). Консультация нейрохирурга при подозрении на сотрясение головного мозга. Репозиция отломков костей с последующей фиксацией. Назначение антибиотиков для профилактики воспаления.

Противопоказаниями для немедленной репозиции отломков костей носа являются сотрясение головного мозга, «сигнальные» (внезапные, обильные и быстропрекращающиеся) носовые кровотечения, травматический шок, ликворея. Репозиция может быть проведена в течение недели после травмы.

-Травма околоносовых пазух

Причина —механическое воздействие, приводящее к ушибу, перелому стенок околоносовых пазух. Различают изолированные и сочетанные переломы (сочетающиеся с повреждением носа, глаза, челюстей, скуловой кости, сотрясением, ушибом мозга, внутричерепной гематомой), открытые и закрытые, проникающие и непроникающие в полость черепа.

Симптомы. Боль, деформация лица (наружного носа, лицевых стенок околоносовых пазух), отечность мягких тканей лица, патологическая подвижность и крепитация костных отломков, подкожная крепитация, кровь и сгустки крови в носовых ходах, нарушение носового дыхания, обоняния. Возможны гемосинус, назальная ликворея, снижение зрения, диплопия, нарушение сознания, менингеальный синдром, затруднение открывания рта, жевания, изменение прикуса.

Осложнения. Воспаление околоносовых пазух, профузное «сигнальное» кровотечение, деформация лицевого скелета.

Первая врачебная помощь. Введение столбнячного анатоксина, противошоковые мероприятия (по показаниям), сосудосуживающие капли в нос, запрещение сморкания (опасно эмфиземой!), тампонада полости носа при кровотечении, парентеральное применение антибиотиков. Срочная эвакуация в госпиталь в оториноларингологическое отделение.

Специализированная помощь. Рентгенологическое исследование околоносовых пазух, лицевого черепа в нескольких проекциях. Совместное лечение с невропатологом, нейрохирургом, окулистом, челюстно-лицевым хирургом. При повреждении околоносовых пазух без смещения отломков лечение консервативное – антибиотики, сосудосуживающие капли в нос, пункция верхнее-челюстных пазух при гемосинусе для удаления крови, введение антибиотиков, назначение дегидратирующих и антигистаминных препаратов.

Появление признаков воспаления служит показанием к ревизии пазухи. Она абсолютно показана при многооскольчатых переломах, при подозрении на проникающее ранение, при внедрении отломков костей в просвет пазухи (скуловой кости), смещении глазного яблока, диплопии. Профузные «сигнальные» кровотечения требуют передней или задней тампонады носа, возможно, перевязки наружной сонной артерии, окклюзии внутренней сонной артерии в условиях нейрохирургического отделения.

Источник