Фиксация при переломе трубчатых костей

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются: 1) создание неподвижности когтей в области перелома; 2) проведение мер, направленных на борьбу или предупреждение развития шока; 3) организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Быстрое создание неподвижности костей в области перелома — иммобилизация — уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении развития шока.

Правильно проведенная иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков, уменьшает угрозу возможного ранения магистральных сосудов, нервов и мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками (перевод закрытого перелома в открытый) во время перекладывания и транспортировки больного. Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или шинированием конечности при помощи импровизированных шин из подручного твердого материала.

Наложение шины нужно проводить непосредственно на месте происшествия, и только после этого можно транспортировать больного. Шины необходимо накладывать осторожно, чтобы не сместить отломки и не вызвать у пострадавшего боль. Какие-либо исправления, сопоставления отломков проводить не рекомендуется. Исключением являются случаи, когда имеется угроза повреждения кожи торчащим острым концом кости. Переносить больного нужно очень осторожно, конечность и туловище следует поднимать одновременно, все время, удерживая на одном уровне.

Иммобилизацию нижней конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса, верхней — лестничной шины Крамера (смотри следующий вопрос).

Если транспортных шин нет, то иммобилизацию следует проводить при помощи любых подручных материалов (доски, лыжи, ружья, палки, прутья, пучки камыша, соломы, картон и т. д.) — импровизированных шин.

Для прочной иммобилизации костей применяют две шины, которые прикладывают к конечности с противоположных сторон. При отсутствии какого-либо подсобного материала иммобилизацию следует провести путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней конечности — к туловищу при помощи бинта или косынки, нижней — к здоровой ноге.

При проведении транспортной иммобилизации необходимо выполнять следующие правила: 1) шины, используемые для иммобилизации, должны быть надежно закреплены и хорошо фиксированы в области перелома; 2) шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность, последняя предварительно должна быть обложена ватой или какой-либо тканью; 3) создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов выше и ниже перелома (например, при переломе голени фиксируют голеностопный и коленный суставы) в положении, удобном для больного и для транспортировки; 4) при переломах бедра следует фиксировать все суставы нижней конечности (коленный, голеностопный, тазобедренный).

При открытом переломе перед иммобилизацией конечности рану необходимо обработать настойкой йода или другим антисептиком и наложить асептическую повязку. При отсутствии стерильного материала рана должна быть закрыта любой чистой хлопчатобумажной тканью. Не следует пытаться удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки — это может вызвать кровотечение и дополнительное инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечении из раны должны быть применены способы временной остановки кровотечения (давящая повязка, наложение жгута, закрутки или резинового бинта).

Источник

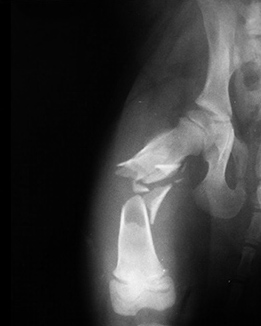

Остеосинтез винтами при переломе шейки бедра

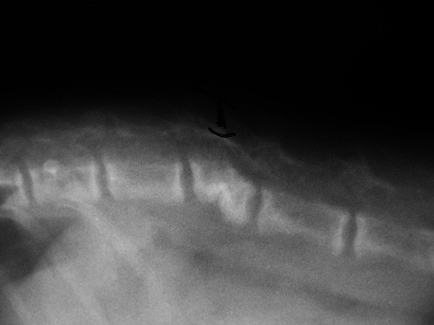

Рентгеновский снимок остеосинтеза при переломе ключицы

Гвозди из титанового сплава для вставки в голени со стопорными винтами. В верхнем правом углу показано в уменьшенном виде весь набор разной длины гвоздей и винтов.

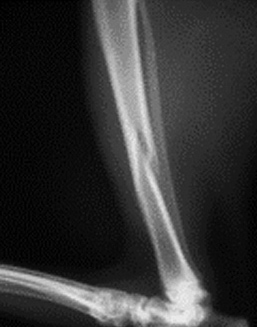

Перелом (вращательный перелом) в нижней голени и верхней малоберцовой кости около 3 месяцев после операции; мозоль.

Остеосинтез — (др.-греч. ὀστέον — кость; σύνθεσις — сочленение, соединение) хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности. Цель остеосинтеза — обеспечение стабильной фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной оси сегмента, стабилизация зоны перелома до полного сращения.

Метод является одним из основных при лечении нестабильных переломов длинных трубчатых костей, а, часто, единственно возможным при внутрисуставных переломах с нарушением целостности суставной поверхности.

В качестве фиксаторов обычно используются штифты, гвозди, шурупы, винты, спицы и т. д., изготавливаемые из материалов, обладающих биологической, химической и физической инертностью.

Классификация методов остеосинтеза[править | править код]

- По времени постановки:

- первичные

- отсроченные

- По способу введения фиксаторов:

- наружный чрескостный компрессионно-дистракционный

- погружной:

- накостный

- внутрикостный

- чрескостный

Отдельно различают новый метод — ультразвуковой остеосинтез.

Краткая характеристика методов остеосинтеза[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез(ЧКДО)[править | править код]

Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез выполняется при помощи компрессионно-дистракционных аппаратов (Илизарова, Волкова — Оганесяна, Гудушаури, Ткаченко, Обухова, Акулича и др.). Этот метод дает возможность не обнажать зону перелома, возможность ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность, без риска смещения отломков, также не нужна гипсовая иммобилизация. Используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей перпендикулярно к их оси.

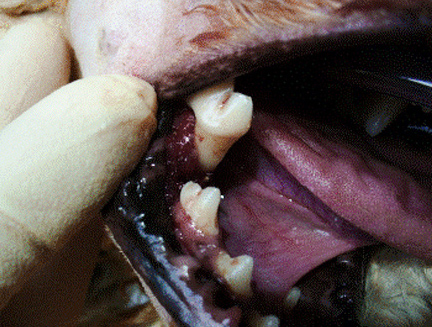

Компрессионно-дистракционный остеосинтез в челюстно-лицевой хирургии[править | править код]

В настоящее время метод широко используется в челюстно-лицевой хирургии для устранения различных деформаций лица, связанных с недоразвитием и дефектами костей черепа.[1]

С помощью компрессионно-дистракционных аппаратов соединяются костные фрагменты, полученные после остеотомии. Компрессия и дистракция выполняется при сохранении функции, что обеспечивает активные процессы остеогенеза, гистогенеза и ангиогенеза.

Применение КДО по сравнению с другими методами лечения имеет достаточно весомые преимущества: отсутствие осложнений, присущих методам костной пластики; восстановление симметрии лица достигается исключительно местными тканями; мягкие ткани постепенно адаптируются к новой форме костного скелета, что значительно снижает риск рецидива; значительно меньше травматичность операции и её длительность; меньше процент послеоперационных осложнений; в большинстве случаев достигается стойкий положительный функциональный и косметический результат.[2]

Погружной остеосинтез[править | править код]

Погружной остеосинтез — это оперативное введение фиксатора кости непосредственно в зону перелома. В зависимости от расположения фиксатора по отношению к кости данный метод бывает внутрикостным (интрамедуллярным), накостным и чрескостным. Для внутрикостного остеосинтеза используют различные виды стержней (гвозди, штифты), для накостного — различные пластинки с винтами, шурупами, для чрескостного — винты, спицы. Нередко возможно сочетание этих видов остеосинтеза.

Внутрикостный остеосинтез[править | править код]

Внутрикостный остеосинтез может быть закрытым и открытым. При закрытом после сопоставления отломков по проводнику через небольшой разрез вдали от места перелома вводят под рентген-контролем фиксатор. При открытом зону перелома обнажают, отломки репонируют и в костный канал сломанной кости вводят фиксатор.

Накостный остеосинтез[править | править код]

Накостный остеосинтез производят с помощью фиксаторов-пластин различной толщины и формы, соединяемые с костью при помощи шурупов и винтов. Иногда при накостном остеосинтезе в качестве фиксаторов возможно применение металлической проволоки, лент, колец и полуколец, крайне редко — мягкий шовный материал (лавсан, шелк).

Чрескостный остеосинтез[править | править код]

При чрескостном остеосинтезе фиксаторы проводятся в поперечном или косопоперечном направлении через стенки костной трубки в зоне перелома.

Показания[править | править код]

Абсолютные показания:

- переломы, не срастающиеся без оперативного вмешательства

- переломы, при которых есть риск повреждения костными отломками кожи, мышц, сосудов, нервов и т. д.

- неправильно сросшиеся переломы

Относительные показания:

- медленносрастающиеся переломы

- вторичное смещение отломков

- невозможность закрытой репозиции отломков

- коррекция плоскостопия

- вальгусная деформация

Противопоказания[править | править код]

- открытые переломы с обширной зоной повреждения

- резкое загрязнение мягких тканей

- занесение инфекции в зону перелома

- общее тяжелое состояние

- наличие тяжелой сопутствующей патологии внутренних органов

- выраженный остеопороз

- декомпенсированная сосудистая патология конечностей

- заболевания нервной системы, сопровождающиеся судорогами

Остеосинтез в ветеринарии[править | править код]

Соединение и удержание костных отломков могут быть достигнуты разными способами с использованием шелка, кетгута, капрона, скрепок, пластмассовых, древесных и других штифтов, проволоки, пластин, шурупов, болтов, костных трасплантатов и т.д. При закрытых переломах остеосинтез следует выполнять не позднее, чем через сутки после травмы, так как в более поздние сроки делать вытяжение и репозицию отломков труднее, при этом приходится дополнительно травмировать ткани. В случае открытых переломов операцию проводят как можно раньше, до развития клинических признаков инфекции.[3]

См. также[править | править код]

- Малоинвазивный металлосинтез пластиной

- Пластина с угловой стабильностью

- Репозиция

- Чрескожный металлостеосинтез

- Distraction_osteogenesis

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Волков М. В., Гудушаури О. Н. и Ушакова О. А. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей, М., 1979;

- Каплан А. В., Махсон Н. Е. и Мельникова В. М. Гнойная травматология костей и суставов, с. 171, 188, М., 1985;

- Соков Л. П. Курс травматологии и ортопедии, с. 80, М., 1985;

- Ревенко Т. А., Гурьев В. Н. и Шестерня Н. А. Атлас операций при травмах опорно-двигательного аппарата, М., 1987;

- Рычагов Г. П., Гарелик П. В., Кремень В. Е. Общая хирургия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 928с.

- Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972.

Ссылки[править | править код]

- [1]: Научно-популярная статья на сайте о остеосинтезе

- [2]: (недоступная ссылка с 09-05-2018 [736 дней]) Статья о видах остеосинтеза

- Сайт — справочное пособие по остеосинтезу

- Остеосинтез костей голени — обучающее видео

Источник

Остеосинтез – хирургическая процедура, проводимая с целью соединения костных отломков. Особенную актуальность операция имеет при необходимости соединить длинные трубчатые кости, которые обладают сравнительно малой прочностью у возрастных пациентов. После остеосинтеза, зафиксированные кости, срастаются в нужно положении.

Показания

Остеосинтез проводится пациентам в таких случаях:

- Переломы с отломками, при которых невозможна закрытая репозиция.

- Переломы, которые не срастаются длительное время.

- Клинические картины переломов, в которых есть риск перфорации костным отломком кожи или повреждения находящихся вокруг тканей и органов.

- Вальгусная деформация на фоне сращения костей после перелома.

- Плоскостопие.

Записаться на прием к специалисту, без очередей, в удобное время

+7 (495) 641-06-06

Записаться

Противопоказания

Даже при наличии показания операция не может быть проведена, если имеет место:

- Загрязнение мягких тканей при открытом переломе.

- Инфицирование зоны перелома.

- Открытый перелом с большой зоной.

- Остеопороз костей.

- Проблемы с сосудами в конечности, на которой случился перелом.

- Общее тяжелое состояние.

- Патологии нервной системы, сопровождающиеся судорогами, например, эпилепсия.

Подготовка к остеосинтезу костей

Предоперационная подготовка является крайне важной для последующего успеха процедуры. Врачи назначают пациенту:

- Компьютерную томографию сустава.

- Ультразвуковое обследование.

- Анализы крови.

На основании полученных данных о состоянии сустава и всего организма пациента, разрабатывается план операции, выбираются фиксирующие элементы.

Протоколы остеосинтеза

Остеосинтез может быть:

- Внутренним – пластины, шурупы и другие фиксирующие элементы устанавливаются непосредственно на отломках костей.

- Внешним – для фиксации отломков используются дистанционные компрессионные аппараты (Илизарова, Шевцова-Мацукатова и т.д.).

Реабилитация после остеосинтеза

Процедура хирургической фиксации отломков костей способствует скорейшему сращению после перелома. Однако важность реабилитационного процесса является глобальной. После операции пациенту может быть назначена:

- Физиотерапия (электрофорез, электромиостимуляция, магнитотерапия, ультразвук).

- Бальнеологическое лечение.

- Лечебная гимнастика.

- Массаж.

- Гипсование конечности.

Где сделать остеосинтез в Москве?

Приглашаем на консультацию травматологов в многопрофильном медицинском центре «КЛИНИКА №1» (Люблино) пациентов со сложными переломами. Мы объективно оценим необходимость, возможность и последующую эффективность процедуры остеосинтеза. Проведем операцию в комфортных условиях хорошо оснащенного стационара. Запись на консультацию по остеосинтезу осуществляется по телефону или с помощью онлайн формы на сайте клиники.

Цены на операцию

| Название | Стоимость |

|---|---|

| Бесплатная консультация травматолога по суставам | 0,00 |

| Консультация профессора, доктор медицинских наук | 2400,00 |

| Консультация профессора, доктор медицинских наук (Багиров) | 3000,00 |

| Повторная консультация Д.М.Н. | 1200,00 |

| Остеосинтез 1 категории | 43200,00 |

| Остеосинтез 2 категории | 47120,00 |

| Остеосинтез 3 категории | 84000,00 |

| Остеосинтез 4 категории | 109660,00 |

| Остеосинтез 5 категории | 180000,00 |

| Остеосинтез костей кисти 4 категории | 29700,00 |

| Остеосинтез костей кисти 1 категории | 29700,00 |

| Остеосинтез костей кисти 2 категории | 53700,00 |

| Остеосинтез костей кисти 3 категории | 62810,00 |

| Репозиция костей носа 1 категория | 24000,00 |

| Репозиция костей носа 2 категория | 36000,00 |

| Репозиция костей носа 3 категория | 48000,00 |

| Пластина для остеосинтеза | 24000,00 |

| Пластина для остеосинтеза | 9150,00 |

| Фиксатор для остеосинтеза ключицы | 68400,00 |

Источник

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

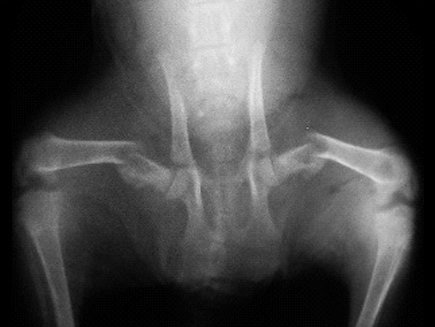

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

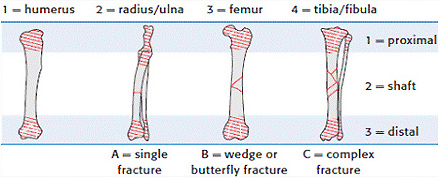

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

Выбор тактики лечения детей с закрытыми переломами диафизов длинных трубчатых костей со смешением в травматологической практике остается актуальной проблемой по настоящее время. По данным литературы эти переломы составляют основную группу повреждений и достигают 74% всех повреждений. При этом переломы плечевой кости составляют — от 12,2 до 16,2%, предплечья — от 14,5 до 53% всех переломов в детском возрасте. Повреждения бедренной кости составляют до 40,2% всех переломов длинных трубчатых костей, а костей голени — 32,3%.

При лечении диафизарных переломов в настоящее время предпочтение отдается консервативным и малоинвазивным методам, что связано с анатомо-физиологическими особенностями костной системы и остеорепарации в детском возрасте. Однако в последние годы увеличилась доля пациентов, в лечении которых активно используются различные вариантыостеосинтеза спицами или тенами различного диаметра, что позволяет достичь лучшего сопоставления отломков и их длительного удержания в правильном положении и избежать повторных репозиций. В зависимости от прочности фиксации принято различать остеосинтез нестабильный и стабильно-функциональный. Использование малоинвазивного нестабильного остеосинтеза не позволяет избежать дополнительной внешней фиксации, однако дает возможность удержать отломки в правильном положении, избегая вторичных смещений в течение всего срока, необходимого для консолидации перелома.

В отделении травматологии и ортопедии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова за период с 1997 по 2005 год находилось на лечении 3144 пациента с 3198 переломами костей различной локализации, по поводу которых проводились закрытые репозиции. При 733 (22,9%) переломах возникала необходимость проведения фиксации костных отломков. Интрамедуллярный остеосинтез для фиксации диафизарных и метадиафизарных переломов был выполнен у 244 детей, что составило 33,3% от общего количества больных, которым применялся остеосинтез.

Наиболее часто интрамедуллярный остеосинтез применялся при нестабильных переломах проксимального метафизарного (38,2%) и диафизарного (17,2%) отделов плечевой кости. Остеосинтез при переломах бедренной кости был применен у 34 детей (13,9%), а при переломах костей голени для фиксации большеберцовой кости — у 20 (8,2%) пациентов. Стабилизация спицами при переломах костей предплечья потребовалась у 55 детей, в том числе переломы диафиза — 33 (13,5%), метафизарные переломы дистального отдела — 22 ребенка (9%). Возраст детей варьировал от 6 до 15 лет. Интрамедуллярный остеосинтез костей нижних конечностей в основном применялся у детей 6-11 лет, при поперечных или оскольчатых переломах, когда имелась возможность обеспечить достаточную стабильность положения отломков. В старшей возрастной группе (от 12 до 15 лет) интрамедуллярный остеосинтез применялся при переломах костей верхней конечности. Это объясняется диаметром интрамедуллярного канала, что может влиять на стабильное положение спиц, находящихся в нем. Показания к применению остеосинтеза определялись уровнем и типом перелома, возрастом ребенка, наличием сочетанной или множественной травмы. Сущность метода заключается в выполнении закрытой репозиции перелома под рентгенологическим контролем с использованием электроно-оптического преобразователя и чрескожной фиксации костных отломков спицами, проведенными интрамедуллярно. Местами для формирования костного канала для введения спиц являются для плечевой кости — дистальный отдел над локтевой ямкой, костей предплечья — дистальный эпифиз лучевой кости и локтевой отросток, бедренной кости — дистальный или проксимальный метафиз, большеберцовой кости — внутренняя лодыжка или проксимальная часть метафиза. После формирования канала под рентгенологическим контролем осуществляется введение интрамедуллярно гибкого тена или спицы, которые проводятся через зону перелома, фиксируя отломки и обеспечивая достаточную стабильность фрагментов.

При использовании нестабильного остеосинтеза сохраняются смещающие усилия в кости, что может нарушать процесс первичного заживления костной ткани. Это требует обязательного использования внешней иммобилизации гипсовой лонгетой. Основной положительной стороной применения нестабильного остеосинтеза наряду с отсутствием возникновения вторичного смещения в ранние сроки после репозиции, является возможность раннего снятия лонгеты и начала реабилитационно-восстановительного периода.

Исходя из нашего опыта интрамедуллярный металлоостеосинтез является малоинвазивным методом, не требующим обнажения места перелома, значительно сокращающим сроки госпитализации и улучшающим качество жизни во время лечения, может применяться без использования дорогостоящего инструментария.

Тарасов Н.И., Исаев И.Н., Коротеев В.В., Трусова Н.Г.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н. Ф. Филатова

Источник