Фиксация переломов для транспортировки

Правильное обездвиживание конечности после травмы существенно влияет на состояние пациента, развитие патологии. Транспортная шина для фиксации перелома бедра обеспечивает стабильное положение конечности без угрозы дополнительного смещения, повреждения соседних тканей. Важность оперативной иммобилизации связана с риском осложнений, ведущих к непоправимым последствиям.

Клиническая картина

Переломы бедра по локализации происхождения разделяются на 2 вида:

- повреждения проксимального отдела;

- травмы диафиза.

Переломы шейки, вертельной части бедра характерны для лиц пожилого возраста. Падения, резкие повороты становятся причиной анатомических нарушений.

Яркие симптомы свидетельствуют о травме:

- резкая боль;

- деформация конечности с укорочением, поворотом кнаружи;

- «прилипшая пятка» — невозможность приподнять ногу в положении лежа;

- ограничение двигательной активности.

Перелом диафиза возникает вследствие падения, удара. Травма фиксируется часто у спортсменов-лыжников. Значительное смещение костных отломков обусловлено сокращением прикрепленных к бедру мышц. К общим симптомам повреждения добавляется патологическая подвижность в зоне анатомического нарушения. Любые движения после получения травмы приводят к увеличению расхождения отломков, дополнительным повреждениям.

Доврачебная помощь

Транспортная шина при переломе бедра обеспечивает безопасную доставку пострадавшего в стационар. Наложение фиксатора требует определенных навыков. Если человек не готов грамотно оказать помощь, то лучше сохранить неподвижное положение пострадавшего, травмированной конечности создать покой, дождаться приезда бригады врачей. Изготовлением самодельной шины занимаются только при отсутствии скорой медицинской помощи.

Проведение доврачебных мероприятий заключается в обезболивании места травмы таблетками-анальгетиками либо внутримышечной инъекцией аналогичного препарата. Важным фактором является остановка кровотечения при открытых формах повреждения. Наложение жгута допускается не более чем на 2 часа летом, на 1 час — зимой. Края раны можно обработать антисептиком, закрыть зону поражения стерильной салфеткой, перевязать бинтом.

Транспортировка при переломе бедра осуществляется после наложения шины, обеспечивающей неподвижность всей конечности.

Виды шин

Иммобилизация любым видом фиксатора охватывает суставы конечности:

- тазобедренный;

- коленный;

- голеностопный.

Врачи скорой помощи доставляют специальные шины, которые накладывают на месте происшествия, так как перевозить больного с переломом бедра можно только с установленным фиксатором в области поражения.

Иммобилизацию проводят с помощью:

- шины Дитерихса. Конструкция состоит из раздвижных деревянных планок, подстопника. Жесткая фиксация охватывает участок от подошвы до тазобедренного сустава;

- пневматической шины. Эффект иммобилизации достигается посредством накачанного воздуха в специальные камеры. Форма шины может видоизменяться. Не допустить сдавливания тканей помогает индивидуальный уровень закачки сжатого воздуха.

Транспортировка больного при переломе бедра без фиксирующего устройства запрещена.

При отсутствии современных средств обездвиживания применяют лестничные шины Крамера из жесткой проволоки. Моделирование позволяет осуществлять подбор по форме здоровой конечности. Недостаток устройства — в небольшой прочности.

В крайнем случае, когда врачи не могут быстро добраться до места происшествия, применяют подручные материалы: доски, палки. Фиксаторы размещают по бокам конечности, под стопу подкладывают картон, закрепляют конструкцию бинтами.

Особенности транспортировки

Особенности шинирования, перевозки больного отличаются в зависимости от вида повреждения:

- переломы диафиза, области мыщелков следует зафиксировать пневматическим устройством, шиной Дитерихса;

- вертельный перелом можно не закреплять шиной. Транспортировать нужно на жестких носилках. Под колени пострадавшего разместить валик из скрученного коврика, одеяла;

- трансцервикальный перелом шейки бедра также не фиксировать повязкой. Со стороны травмы закрепить валик под согнутые ноги больного.

Перевозка больного с переломом шейки бедра должна быть в лежачем положении пострадавшего на спине. До врачебного осмотра и медицинских манипуляций самостоятельно производить механические действия в области травмы нельзя. Особенного внимания требуют пожилые люди, которым тяжесть повреждения причиняет особые страдания. Впоследствии родственники пациента получат информацию, как переворачивать больного с переломом шейки бедра в период лечения, чтоб избежать пролежней.

Правильная фиксация транспортной шиной предотвращает появление осложнений, снижает болевые ощущения, риск травматического шока.

О наложении шины Дитерихса при переломе бедра

Источник

Транспортная иммобилизация при переломах костей представляет собой главный способ оказания доврачебной помощи потерпевшему, позволяющий обеспечить неподвижность и фиксацию травмированного участка. Каковы правила и сроки иммобилизации? Как оказать грамотную помощь при разных видах травм?

Для чего необходима?

Иммобилизация при переломе — это фиксация и обеспечение максимальной неподвижности пострадавшему, отдельному участку тела, органу, в период транспортировки больного в лечебное учреждение. При помощи транспортной иммобилизации удается достичь следующих результатов:

- Предотвратить смещение фрагментов и осколков кости, снизить риски развития возможных осложнений.

- Уменьшить болевой синдром.

- Создать оптимальные условия, необходимые для комфортной и безопасной транспортировки потерпевшего в травмпункт.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Именно грамотная иммобилизация дает возможность минимизировать возможные риски и стабилизировать состояние больного до тех пор, пока ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Перекладывать, переносить больного до проведения иммобилизации категорически запрещено. Сроки иммобилизации при переломах могут варьироваться от 2–3 часов до нескольких суток, в зависимости от состояния потерпевшего и расстояния транспортировки до больницы.

Когда нужна помощь?

На присутствие перелома, требующего проведения иммобилизации, указывает наличие следующих характерных клинических признаков:

- Сильные болевые ощущения;

- Нарушение двигательной активности;

- Отечность поврежденного участка;

- Подкожные кровоизлияния, гематомы;

- Деформация поврежденной конечности, изменение формы и размеров;

- Патологическая подвижность кости в области травмы.

В случае открытого перелома наблюдается кровотечение, в раневой поверхности можно увидеть фрагменты кости, костные обломки. При наличии перечисленных выше симптомов необходимо оказать потерпевшему адекватную доврачебную помощь и как можно скорее доставить его в медпункт.

Большое значение имеет скорость и оперативность проведения иммобилизации: чем быстрее будет наложена шина, тем меньше риски смещения и проще процесс восстановления. Практика показывает, что грамотная и своевременная иммобилизация в несколько раз уменьшает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Как оказать помощь?

В первую очередь, необходимо провести обезболивание, чтобы избежать развития болевого шока — состояния крайне опасного не только для здоровья, но и для жизни пострадавшего. Для этих целей используются обезболивающие препараты, анальгетики. Причем наиболее быстрый результат дает инъекционное введение.

К пораженному участку можно приложить ледяной компресс, с целью уменьшения болезненных ощущений, предотвращения гематом и отеков. При открытом переломе, прежде всего, потребуется остановить кровотечение. После этого проводится иммобилизация, позволяющая уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновении шокового состояния.

Специалисты-травматологи выделяют следующие правила иммобилизации при переломах:

- Перед наложением шины больному необходимо ввести препарат-анальгетик.

- Когда перелому сопутствует открытая рана, необходимо обработать ее с помощью антисептического раствора, во избежание возможного инфицирования, после чего закрыть чистой стерильной повязкой.

- При наличии соответствующих показаний накладывается жгут, под который следует обязательно поместить записку с точным временем наложения, для предупреждения процессов некротического характера.

- Средства для иммобилизации накладываются поверх одежды или обуви. Не нужно снимать их с пострадавшего, это может спровоцировать дополнительное травмирование. В любом случае, на тех участках, где шина соприкасается с кожными покровами, необходимо подложить мягкую ткань, марлевую повязку. Это смягчает давление на суставы, снижает риски пережатия кровеносных сосудов, следовательно, и онемения, нарушения кровообращения, кровоснабжения поврежденного участка, обескровливания.

- Следует избегать слишком тугого бинтования шины, поскольку это чревато нарушением процессов кровообращения и развитием целого ряда опасных осложнений. Необходимо добиться фиксации, позволяющей обеспечить абсолютную неподвижность поврежденного костного участка и расположенных около него суставов.

- В процессе иммобилизации важно действовать точно и аккуратно, чтобы не сдвинуть, не сместить костные обломки.

- В случае выпячивания сломанной кости, необходимо накладывать шину с другой стороны, не предпринимая попыток исправления костной деформации, поскольку такие действия повышают риски развития шокового состояния.

- При необходимости, подгонку шины человек, оказывающий первую помощь, проводит на себе. Делать подобные манипуляции на потерпевшем категорически противопоказано, поскольку они могут привести к смещению костного участка и дополнительному травмированию мягких тканей. При этом шина моделируется с ориентиром на здоровую конечность больного.

- При наложении на верхние или нижние конечности шина должна захватывать суставы, локализованные выше и ниже травмированного участка.

- Пальцы рук или ног должны оставаться открытыми, чтобы была возможность контролировать процессы кровообращения в области повреждения.

- Необходимо стараться зафиксировать конечность в физиологическом, функциональном положении (исключение составляют травмы эпизифов, разрывы сухожилий).

- При наличии костных выступов рекомендуется проложить под шину ватный или же марлевый слой, для предупреждения пролежней, натертостей и т.д.

- В осенне-зимний период иммобилизованный участок нужно обязательно утеплить, чтобы предупредить возможное обморожение.

Специалисты рекомендуют проводить данную процедуру вдвоем — это более удобно и позволяет действовать максимально точно. Например, в процессе перекладывания больного помощник сможет придерживать травмированную конечность.

Неправильная иммобилизация, чрезмерное или же, напротив, недостаточное фиксирование может нанести серьезный вред потерпевшему.

Как проводится процедура?

Травматологи предлагают следующий оптимальный алгоритм проведения иммобилизации, которого следует придерживаться при оказании доврачебной помощи пациенту с переломами верхних или же нижних конечностей:

- Согнуть травмированную руку или ногу больного под прямым углом.

- В область подмышечной впадины или подколенный участок подложить мягкий тканевой валик.

- Наложить 2 шины, фиксируя одновременно локтевой, лучезапястный и плечевой сустав (голеностопный, коленный, тазобедренный). Прибинтовывать шину рекомендуется по направлению к центру.

- Переломанную руку подвесить на косынку.

Если по какой-то причине нет возможности подыскать подручных средств, подходящих в качестве шины, то поврежденную конечность рекомендуется просто прибинтовать к телу, обеспечив, таким образом, необходимую фиксацию.

В случае повреждений бедренной кости, шину следует накладывать с внутренней поверхности так, чтобы голеностопный и коленный суставы были максимально зафиксированы и неподвижны. В паховую область необходимо поместить тканевый валик. Вторую шину накладывают с наружной стороны, так чтобы голеностопный, коленный и бедренный сустав были хорошо, надежно зафиксированы.

Практически аналогичная техника используется при переломах голени. Шину тоже накладывают с внутренней и наружной поверхности, таким образом, чтобы зафиксировать колено и голеностоп. Если произошел перелом стопы, используется шина Крамера. Ее накладывают вплоть до верхнего участка голеностопного сустава. Ногу можно также туго прибинтовать к неповрежденной конечности, однако такая методика, в силу своей неэффективности, используется лишь в редких случаях.

При повреждениях ключичной кости руку потерпевшего подвешивают на косынку. Если по каким-то причинам нет возможности в течении часа обратиться в травмпункт, то рекомендуется наложение повязки, напоминающей по своему виду цифру 8, позволяющей отвести предплечье и зафиксировать его в таком положении.

В случае перелома ребер, требуется наложение фиксирующей повязки на область грудной клетки пациента. Проводить бинтование рекомендуется во время выдоха. Подобная иммобилизация позволяет минимизировать болезненные ощущения, значительно уменьшать риски травмирования мягких тканей.

Оказание помощи при тяжелых переломах

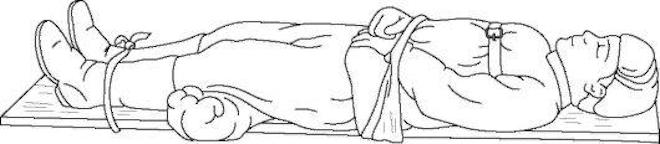

Предельную осторожность следует проявлять, проводя иммобилизацию при наиболее тяжелых и опасных травмах, к которым специалисты относят переломы тазовых костей и позвоночника. В первом случае пострадавшего следует уложить на спину, полусогнув его ноги и подложив мягкие тканевые валики в подколенную область.

При переломах позвоночника потерпевшего аккуратно кладут на жесткую поверхность, очень осторожно, чтобы избежать возможного перегиба позвоночного столба, а затем фиксируют его в неподвижном положении, используя для этих целей мягкие лямки. Под шею подкладываются тканевые валики.

Оказывая помощь потерпевшему с переломом позвоночного столба, следует соблюдать максимальную аккуратность, действовать точно, поскольку смещение позвонков, может стать причиной разрыва спинного мозга.

Что использовать для иммобилизации?

Современные средства для проведения иммобилизации представляют собой специальные шины, которые могут отличаться по своей конструкции и размерам. Обычно их используют с целью иммобилизации поврежденных рук или ног. Для производства шин используют следующие виды материалов:

- Проволоку.

- Стальную сетку.

- Дерево.

- Плотный картон.

- Пластиковые конструкции.

- Фанеру.

Если пострадавшему необходима длительная транспортная иммобилизация, то рекомендуется применение лонгет, гипсовых бинтов. Данного рода шины изготавливаются по индивидуальной схеме, обеспечивая максимальную фиксацию и плотное прилегание к туловищу. В тех ситуациях, когда специальных шин нет, используются подручные средства иммобилизации, такие как доски, картон, плотные прутья, бинты, куски ткани.

Матерчатые и тканевые повязки могут использоваться при переломах ключичной кости, лопаток, повреждениях шейного позвоночного отдела. Используется и ватно-марлевый воротник, который изготавливается из марлевой повязки, с толстым ватным слоем. Конструкция фиксируется при помощи бинтов. Данное средство обеспечивает состояние покоя шейного отдела и головы больного в процессе транспортировки.

Если под рукой отсутствуют какие-либо материалы для изготовления шины, то ткань можно применять с целью прибинтовывания травмированной конечности к здоровой или же туловищу пострадавшего, что позволяет обеспечить необходимую фиксацию в экстренных ситуациях.

Если есть возможность вызывать скорую помощь для транспортировки потерпевшего, не рекомендуется использовать самодельные шины. В данном случае, лучше дождаться приезда медиков.

Иммобилизация — необходимая мера оказания первой помощи потерпевшему в случае переломов и других видов травм. Применение шин и прочих конструкций фиксирует поврежденный участок, облегчает состояние пациента, предупреждает развитие возможных осложнений в ходе транспортировки в травматологическое отделение. Соблюдение основных правил и алгоритма иммобилизации позволяет минимизировать риски, предотвратить болевой шок и дополнительное травмирование, существенно облегчая последующий лечебный процесс и восстановление.

Источник

Травмы позвоночника часто из-за ошибочных действий окружающих приводят к инвалидности. Каким образом осуществляется транспортировка пострадавших с переломом позвоночника? Рассмотрим, как необходимо оказывать первую помощь и транспортировать пациента.

Важно не шевелить травмированного человека, ибо велик риск повреждения спинного мозга. Перевозить таких пациентов должны специализированные машины скорой помощи. Перед их приездом необходимо максимально ограничить движения больного.

Общие правила

Существует много способов транспортировки людей с различными переломами позвоночника. Первичной задачей является вынести пострадавшего из зоны риска. Существует ряд общих требований для всех видов травм, которые важно соблюдать:

- перекладывать больного можно только одним движением;

- переноску пострадавшего должны осуществлять не менее 3 человек, оптимально – 5-6;

- укладывать травмированного на твердую поверхность следует таким образом, чтобы позвоночный столб и конечности находились на одной оси;

- больного укладывают спиной на жесткие носилки;

- если нет носилок, уложите пострадавшего на любую жесткую поверхность.

При отсутствии жестких носилок травмированного для последующей транспортировки укладывают животом на мягкие.

Транспортировка больных при разных видах позвоночных травм

В случае острой необходимости иногда приходится осуществлять самостоятельную доставку пострадавшего в больницу.

При разных видах переломов применяются отдельные приемы транспортировки.

Травма шейного отдела

Это одна из самых опасных травм, при которой возможен летальный исход. Для максимального обеспечения безопасности пострадавшего транспортировка при переломе шейного отдела позвоночникавбольницу должна осуществляться только при полной иммобилизации шейного отдела.

Существует целый набор медицинских приспособлений для транспортировки пациентов с компрессионными переломами шейных позвонков:

- ВоротникШанца – легкое приспособление, повторяющее очертания шеи. Заводится с тыльной стороны и застегивается спереди на липучки. Надежно фиксирует шейный отдел.

- Шина Еланского. Состоит из двух деревянных симметричных половинок, повторяющих очертания плечевого пояса с углублением для головы. Подкладывается под спину, при этом под шею и голову предварительно вкладываются ватно-марлевые прокладки для правильного положения шеи. Затем все фиксируется бинтом.

- Шина Бабиченко. Сложная конструкция, предназначенная для одновременной фиксации и вытяжки травмированного шейного отдела.

- Шина Крамера. Гибкая металлическая рамка с поперечными перекладинами, состоит из двух частей длиной 120 см каждая. Первая часть моделирует затылок и плечевой отдел, вторая повторяет изгибы тела от лобной части до грудной клетки. Между собой обе шины соединяются системой крепежных ремней. После крепления на теле под затылок и шейную часть подкладываются ватные валики.

При отсутствии необходимых приспособлений перед транспортировкой следует зафиксировать шею пострадавшего с помощью подсобных средств – картона, ваты, одежды, ремня.

Фиксация грудного и поясничного отделов

При переломах грудного или поясничного отделов жесткой фиксации, как при переломах шейных позвонков, не требуется. Однако и в этом случае необходимо максимально зафиксировать больного для последующей транспортировки.

Переломы позвоночника грудного и поясничного отделов нередко сопровождаются травмами внутренних органов и кровотечениями. Поэтому важно обеспечить такое положение пострадавшего, при котором сводится к минимуму риск дальнейшего травмирования при транспортировке.

Транспортировка пострадавшего при переломе позвоночника в грудном и поясничном отделах в зависимости от степени повреждений производится на спине или животе:

- в положении на спине больного фиксируют на жесткой поверхности широкими бинтами, расположив руки вдоль туловища или заведя их за голову;

- под поясничный отдел подкладывается небольшой мягкий валик;

- фиксирующие повязки должны быть наложены в области плечевого пояса, груди, живота, таза, бедер, коленных суставов и голеней;

- фиксация не должна препятствовать свободному кровообращению и затруднять дыхание пострадавшего;

- при транспортировке больного в положении лежа на животе его также фиксируют в указанных местах, заведя руки за спину и дополнительно их зафиксировав.

Транспортировка при компрессионном переломе поясничного отдела позвоночника производится строго в горизонтальном положении больного.

Если транспортировку осуществляет бригада Скорой помощи, уже по дороге в медицинское учреждение проводится симптоматическая терапия.

Фиксация и транспортировка больных при переломах крестца

Переломы крестцового отдела позвоночника бывают закрытыми и открытыми. При открытом переломе необходимо в первую очередь остановить кровотечение. Затем пострадавшего следует на месте переложить на ровную твердую поверхность в положении лежа на спине.

Порядок фиксации больного и дальнейшая транспортировка предусматривают следующие манипуляции:

- пострадавший укладывается спиной на жесткие носилки или на прочный щит;

- необходимо согнуть ноги больного в коленях и развести их немного в сторону, при этом поза человека напоминает позу лягушки;

- нужно подложить под поясницу валик – для этого следует аккуратно приподнять спину больного;

- еще один валик подкладывается под согнутые коленные суставы;

- тело пострадавшего фиксируется в области груди, живота, голеностопных суставов;

- переноска в автомобиль производится в строго горизонтальном положении.

Если человек находится в сознании, то для предотвращения болевого шока необходимо дать ему сильное обезболивающее средство.

Что категорически запрещено делать при переломах позвоночника

Следует придерживаться установленных правил фиксации и транспортировки больного с травмой позвоночника.

Категорически запрещается:

- при шейных переломах – запрокидывать голову человека, поднимать или поворачивать ее набок;

- пытаться повернуть больного набок или посадить;

- переносить получившего травму больного к машине за руки и ноги;

- дергать или тянуть пострадавшего за конечности;

- давать выпить лекарственный препарат без согласия пациента или потерявшему сознание человеку;

- выполнять иммобилизацию в нарушение установленного порядка, а также осуществлять ее единолично, без вспомогательной помощи;

- пытаться самостоятельно вправить позвонки;

- накладывать слишком тугие повязки, препятствующие току крови или сдавливающие грудную клетку;

- оставлять потерявшего сознание человека без постоянного наблюдения;

- давать питье при подозрении на повреждение внутренних органов, несмотря на настойчивые просьбы пострадавшего;

- транспортировать больного с подозрением на травму позвоночного столба в положении сидя, на боку или стоя;

- при переломах позвонков грудного отдела проводить иммобилизацию и дальнейшую перевозку в положении лежа на животе;

Нельзя транспортировать больного в медицинское учреждение своими силами – для этого существует специальный транспорт бригады Скорой помощи. Доставка своими силами допускается лишь в исключительных случаях, при помощи минимум трех человек.

Опасности неправильной транспортировки

Жесткий алгоритм действий при переломах позвоночника позволяет избежать тяжелых последствий от полученных травм и облегчить состояние больного на первичном этапе.Неправильная фиксация и транспортировка травмированного может повлечь необратимые процессы, после которых полное восстановление человека будет невозможным. Ошибки при транспортировке приводят к следующим осложнениям:

- смещение осколков костей и повреждение ими внутренних органов;

- нарушение целостности спинного мозга;

- необходимость оперативного вмешательства и сложная реабилитация;

- инвалидность или возможный летальный исход.

Для обеспечения максимальной безопасности травмированного человека при доставке его в больницу необходимо провести качественную иммобилизацию и фиксацию всего корпуса. Поэтому предпочтительно, чтобы все эти манипуляции проводила бригада скорой помощи, а транспортировка осуществлялась на специализированном транспорте.

Первая помощь при травмах позвоночника

Переломы позвоночника относятся к тяжелым травмам, независимо от того, в каком именно отделе произошло повреждение. Согласно статистическим медицинским данным, треть всех травм позвоночного столба сопровождается нарушением целостности спинного мозга.

Это сопряжено с длительным лечением, необходимостью оперативного вмешательства, получением пожизненной инвалидности. В особо тяжелых случаях не исключена смерть человека.

Для того, чтобы избежать самых неприятных последствий, очень важно при переломах или травмах позвонков оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая определенные правила. Важно не упустить момент и провести вовремя все необходимые манипуляции, чтобы максимально облегчить состояние травмированного и обеспечить его дальнейшее успешное лечение.

От травм не застрахован никто. Может случиться, что ваша помощь понадобится находящемуся рядом человеку, попавшему в беду. Поэтому каждый должен обладать необходимыми знаниями, чтобы суметь оказать первую помощь до приезда врача.

В первую очередь нужно суметь определить, какого рода травму получил пострадавший. Ситуация может усугубляться тем, что травмированный часто находится в состоянии шока и не осознает, насколько серьезные повреждения им получены. Необходимо сразу же оградить его от резких движений, чтобы не ухудшить положение.

Важно: Визуально определить наличие перелома чаще всего невозможно.

Первые шаги перед принятием мер для оказания доврачебной помощи:

- проверьте, в сознании человек или нет;

- нащупайте и посчитайте пульс;

- определите, в состоянии ли пострадавший самостоятельно дышать;

- чувствует ли он боль.

Положительный ответ по всем четырем вопросам повышает вероятность благоприятного исхода и позволяет приступить ко второму этапу – иммобилизации пострадавшего.

Важно: Приступы сильной боли даже при легком движении, образование ярко выраженного отека в предполагаемом месте травмы или немного выше свидетельствуют о возможном переломе позвоночного ствола.

Чтобы облегчить состояние больного, необходимо ввести в мышцу одно из обезболивающих. Это может быть новокаин, анальгетики или глюкокортикоиды.

Следует иметь в виду, что, если ниже травмированного участка отсутствует чувствительность, или человек находится в бессознательном состоянии, нельзя обезболивать его оральными препаратами в любой форме. Отсутствие чувствительности и потеря сознания сопровождаются затруднением глотания, а это может привести к определенным осложнениям.

Потеря сознания свидетельствует о наличии болевого шока, наступившего в результате ущемления нервных окончаний или повреждения спинного мозга. Это может привести к остановке дыхания.

Чтобы восстановить дыхание, проведите следующие манипуляции:

- зажмите рукой нос потерявшего сознание человека;

- откройте рот пострадавшего и накройте его марлевой салфеткой или чистой тканью;

- наберите полные легкие воздуха и резко выдохните рот-в-рот;

- разожмите нос, чтоб пострадавший мог сделать пассивный выдох;

- повторяйте свои действия до тех пор, как пострадавший начнет дышать самостоятельно.

Возможно, что одновременно с этим необходимо провести массаж сердца. Для этого напарник должен находиться сбоку от пострадавшего и в перерывах между приемами искусственного дыхания производить частые сильные нажатия на грудную клетку в области сердца.

Массаж сердца проводится со скоростью 100 коротких нажатий в минуту. Пальцы массирующего должны быть сцеплены в замок. Продавливается нижняя треть грудины на глубину до 5 см. без отрыва пальцев от тела пострадавшего.

Через каждые два искусственных вдоха нужно производить около 30 нажатий.

Если человек не начал дышать самостоятельно, манипуляции необходимо проводить до прибытия бригады врачей Скорой помощи.

Здоровье человека, получившего перелом позвоночника, а также его шанс на выживание и полноценный образ жизни напрямую зависят от действий окружающих в первые моменты после травмы. Поэтому так важно обладать необходимыми знаниями по оказанию первой помощи пострадавшему, правилах фиксации человека с травмами позвоночника и недопустимости самостоятельной перевозки без имеющихся серьезных причин.

Источник