Доступ при переломе плечевой кости

Передненаружный доступ.

Положение больного — на спине, рука отведена в сторону и лежит на приставном столике в положении пронации. Величина разреза зависит от объема операции и уровня повреждения. Разрез начинают по переднему краю дельтовидной мышцы, а затем проводят по наружному краю двуглавой мышцы плеча. По ходу кожного разреза рассекают фасцию плеча. Латеральную подкожную вену руки отводят кнутри или перевязывают и пересекают. Такой разрез позволяет обнажить в проксимальном отделе раны передневнутреннюю часть дельтовидной мышцы, а в дистальной части — наружный край двуглавой и плечевой мышц. Разделив дельтовидную и двуглавую мышцы, обнажают плечевую кость (рис. 1) до уровня ее нижней трети.

1. Передненаружный доступ к диафизу плечевой кости (по проекции лучевого нерва).

а — линия разреза; б — обнажение плечевой кости после выделения лучевого нерва.

Нижненаружный доступ.

Положение больного — на спине, рука на груди. Разрез начинают от угла дельтовидной мышцы и опускают до наружного надмыщелка. После рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки, фасции к кости проникают между передней и задней группами мышц (рис. 2), предварительно выделив лучевой нерв между плечевой и плечелучевой мышцами.

2. Нижненаружный доступ к плечевой кости.

а — линия кожного разреза: б — лучевой нерв взят на держалку, выделен дистальный отломок; в — однозубым крючком приподнят проксимальный отломок, производится его мобилизация.

Внутренний доступ.

Положение больного — на спине, рука отведена в сторону. Разрез проводят по линии, соединяющей подмышечную впадину и середину локтевого сгиба. После рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки и фасции двуглавую мышцу отводят вперед и кнаружи. Под внутренним краем двуглавой мышцы располагается сосудисто-нервный пучок (доступ чаще применяют при оперативных вмешательствах на сосудисто-нервном пучке). Нервы и сосуды отводят

кпереди и кнаружи. Дорсально расположены внутренняя головка трехглавой мышцы и локтевой нерв. При отведении их кзади обнажается диафиз плечевой кости (рис. 3).

3. Внутренний доступ к плечевой кости.

а — линия разреза; б — взаимоотношения сосудистого пучка и срединного нерва.

Задний доступ.

Положение больного — на спине, рука на груди. Проводят заднесрединный разрез по линии, соединяющей задний угол акромиона с верхушкой локтевого отростка. Разрез начинают от заднего края дельтовидной мышцы и доводят до локтевого отростка (на 5—6 см выше). После рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки и фасции раздвигают латеральную и длинную головки трехглавой мышцы и проникают между ними. В глубине лежит лучевой нерв, который берут на резиновые держалки. После этого можно свободно без риска субпериостально выделять костные отломки (рис. 4, 5).

4. Задний доступ к средней трети диафиза плечевой кости.

а — линия разреза: б — разъединение волокон трехглавой мышцы, по задненаружной поверхности плечевой кости виден лучевой нерв.

5. Выделение лучевого нерва на всем протяжении раны после рассечения кожи, подкожной клетчатки и фасции.

Т.А. Ревенко, В.Н. Гурьев, Н. А. Шестерня

Операции при травмах опорно-двигательного аппарата

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Техника переднего доступа к плечевому суставу

а) Основные показания:

• Переломы

• Псевдоартрозы

• Нестабильность и вывихи плечевого сустава

• Повреждения подлопаточной мышцы

• Воспаления, инфекции

• Разрывы сухожилия длинной двуглавой мышцы

• Опухоли

Доступы к вентральной части плечевого сустава (левое плечо).

Пунктирная линия: дельтовидно-грудной доступ.

Точечная линия: вентральный доступ.

1. Клювовидный отросток

2. Малый бугорок (плечевой кости)

3. Шейка лопатки

4. Акромион

б) Положение пациента и разрез для переднего доступа к плечевому суставу. Пациент в полусидячем положении. Операционное поле обкладывается так, чтобы рука во время операции могла свободно перемещаться. К началу операции рука приведена с согнутым под прямым углом локтем.

в) Дельтовидно-грудной доступ по Wiedemann. Разрез кожи начинается в середине воображаемой линии между клювовидным отростком и передним углом акромиона и идет в каудальном направлении на длинное сухожилие двуглавой мышцы.

Под кожным слоем выполняется диссекция по фасции дельтовидной мышцы медиально к дельтовидно-грудной борозде. Медиальнее головной вены тупо проходят через дельтовидную борозду к ключично-грудной фасции. Для репозиции перелома дельтовидная мышца тупо приподнимается пальцем, чтобы при внутренней ротации руки можно было осмотреть головку плечевой кости до дальних дорсальных участков.

г) Вентральный доступ к плечевому суставу. Разрез кожи начинается ниже кончика клювовидного отростка и проходит каудально примерно до 1 см латеральнее подмышечной складки. После рассечения подкожного слоя определяется дельтовидно-грудная борозда.

После выделения головной вены тупо разводят двуглавую и большую грудную мышцу медиальнее головной вены. После установки тупых крючков в глубине становится видна ключично-грудная фасция, покрывающая общую сухожильную пластинку короткой головки двуглавой мышцы и клювовидно-плечевой мышцы, а также подлопаточную мышцу.

Ее рассекают от клювовидно-акромиальной связки к краниальному краю сухожильного прикрепления большой грудной мышцы латеральнее короткой головки двуглавой мышцы плеча.

Руку ротируют кнаружи, чтобы выделились подлопаточная мышца и ее переход в сухожилие. Нижняя граница мышцы распознается по проходящим здесь мелким сосудам. Следует оберегать переднюю огибающую плечевую кость артерию. Из каудального в краниальном направлении подлопаточную мышцу приподнимают в сухожильной части изогнутым зажимом и пересекают нитями мышечную часть подлопаточной мышцы.

Следует отказаться от отделения короткого сухожилия двуглавой мышцы у клювовидного отростка или остеотомии клювовидного отростка для сохранения проходящих под ними нервно-сосудистых структур. Сухожилие подлопаточной мышцы рассекается поперек над зажимом.

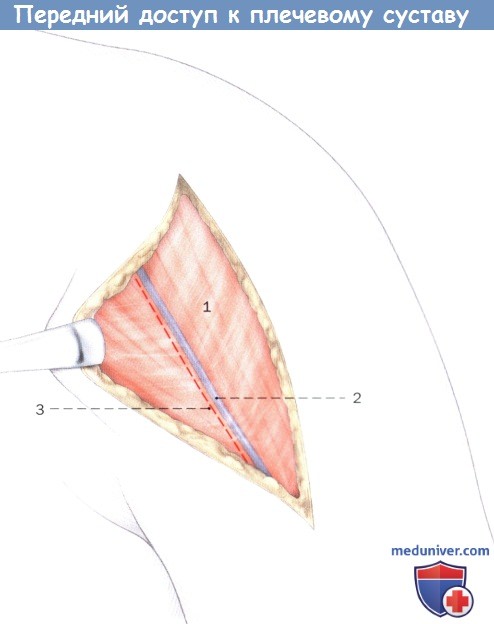

Дельтовидно-грудной доступ к головке плечевой кости (левое плечо).

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Дельтовидно-грудная борозда

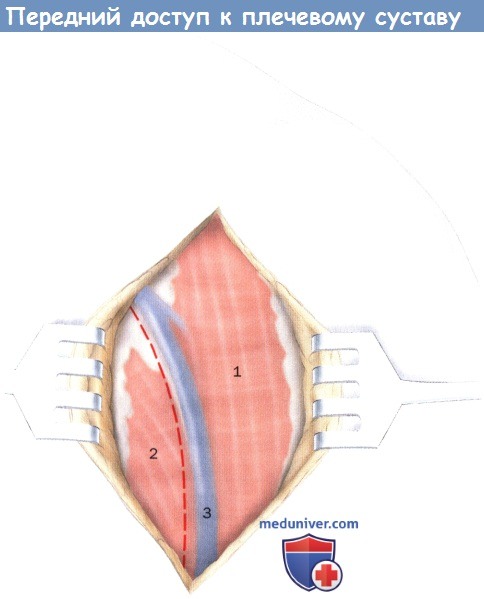

Вентральный доступ к плечевому суставу (левое плечо).

Пунктирная линия: дельтовидно-грудная борозда латеральнее головной вены в качестве ориентира.

1. Дельтовидная мышца

2. Большая грудная мышца

3. Головная вена

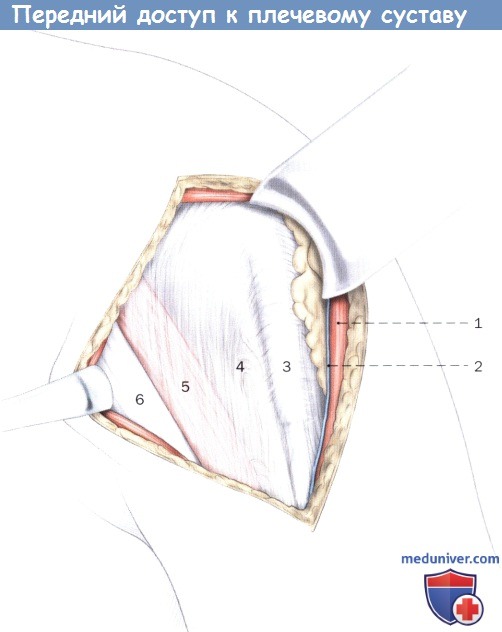

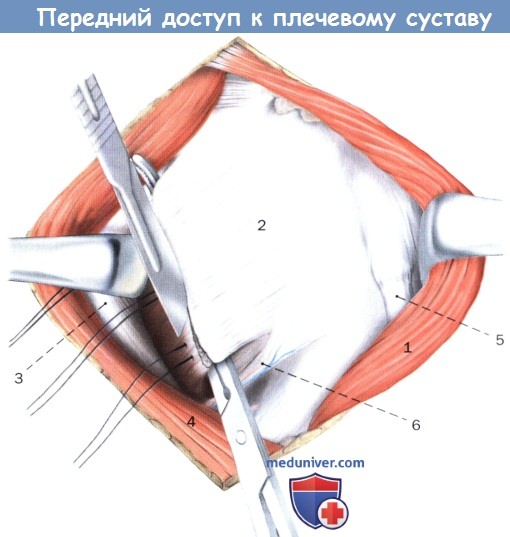

Тупая диссекция через борозду двуглавой мышцы (левое плечо).

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Межбугорковое влагалище сухожилия

4. Ключично-грудная фасция

5. Короткая головка двуглавой мышцы

6. Клювовидно-плечевая мышца

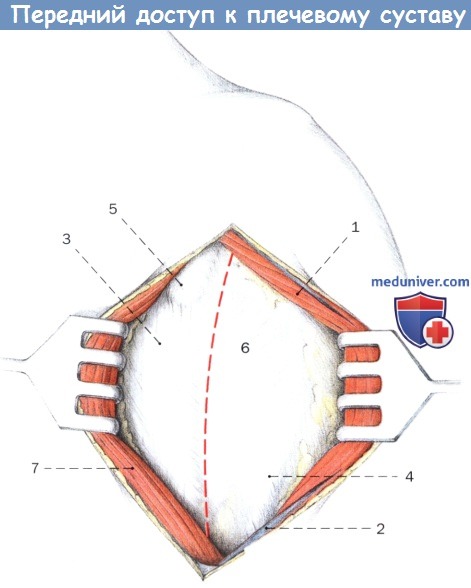

Разведение дельтовидном мышцы латеральнее головной вены.

Рассечение фасции рядом с короткой головкой двуглавой мышцы.

1. Дельтовидная мышца

2. Головная вена

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Длинная головка двуглавой мышцы

5. Клювовидный отросток

6. Сухожилие подлопаточной мышцы

7. Большая грудная мышца

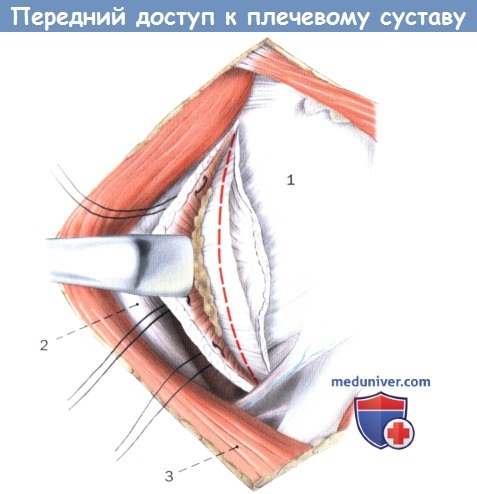

Наружная ротация руки.

После диссекции через дельтовидно-грудную борозду и открытия ключично-грудной фасции выделяется подлопаточная мышца.

1. Дельтовидная мышца

2. Подлопаточная мышца

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Большая грудная мышца

5. Длинная головка двуглавой мышцы

6. Передняя артерия, огибающая плечевую кость, сопутствующие вены

7. Головная вена

Наложение нитей и рассечение подлопаточной мышцы у места прикрепления сухожильной и мышечной частей.

1. Дельтовидная мышца

2. Подлопаточная мышца

3. Короткая головка двуглавой мышцы

4. Большая грудная мышца

5. Длинная головка двуглавой мышцы

6. Передняя артерия, огибающая плечевую кость, сопутствующие вены

Выделение суставной капсулы осторожным отведением подлопаточной мышцы и рассечение капсулы (пунктирная линия).

1. Сухожилие подлопаточной мышцы

2. Короткая головка двуглавой мышцы

3. Большая грудная мышца

Вид внутрисуставной части головки плеча после вскрытия капсулы.

1. Суставная капсула

2. Головка плечевой кости

3. Подлопаточная мышца

После установки ретрактора головки достигается хороший обзор суставной поверхности губы.

1. Суставная капсула

2. Головка плечевой кости

д) Выделение плечевого сустава. Как правило, подлопаточная мышца хорошо отслаивается от передней суставной капсулы. Суставную капсулу открывают вдоль суставной губы, выделяются передняя часть головки плеча, суставная губа и шейка лопатки. Для улучшения обзора можно установить маленький острый крючок Хомана на шейку лопатки. Для выделения края плечевого сустава устанавливается специальный изогнутый плечевой ретрактор, чтобы можно было удерживать головку плеча.

е) Ушивание раны. Закрытие капсулы выполняется при ротирированной кнутри руке швом суставной капсулы и подлопаточной мышцы. После установки дренажа Редона ушивают подкожный слой и кожу.

ж) Риски. Повреждение подмышечного нерва возможно в области латеральной подмышечной впадины. Слишком сильная тяга крючка у короткой головки двуглавой мышцы или клювовидно-плечевой мышцы может повредить ветви мышечно-кожного нерва.

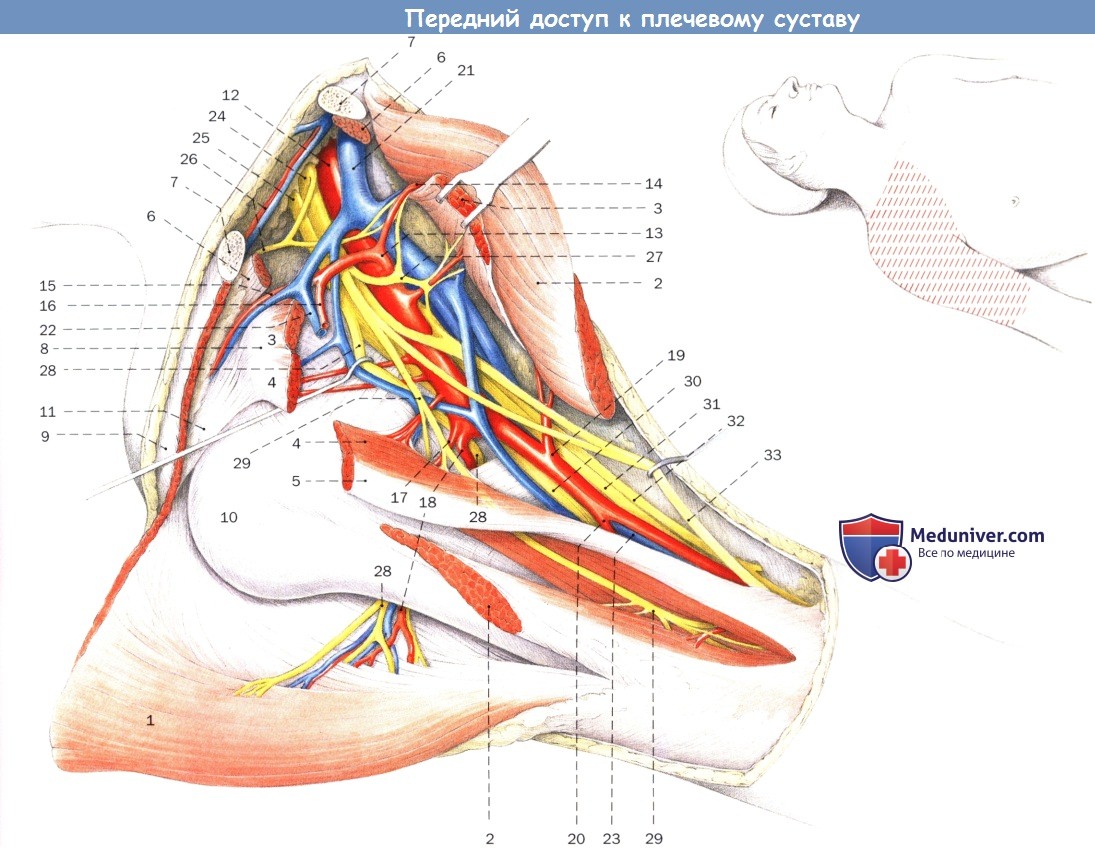

Средняя часть ключицы и подлопаточной мышцы, а также порции короткой головки двуглавой мышцы и клювовидно-плечевой мышцы были удалены для выделения сосудисто-нервного пучка.

1. Дельтовидная мышца

2. Большая грудная мышца

3. Малая грудная мышца

4. Короткая головка двуглавой мышцы

5. Клювовидно-плечевая мышца

6. Поключичная мышца

7. Ключица

8. Клювовидный отросток

9. Акромион

10. Головка плечевой кости

11. Клювовидно-акромиальная связка

12. Подмышечная артерия

13. Грудоакромиальная артерия

14. Грудная ветвь грудоакромиальной артерии

15. Акромиальная ветвь грудоакромиальной артерии

16. Дельтовидная ветвь грудоакромиальной артерии

17. Передняя артерия, огибающая плечевую кость

18. Задняя артерия, огибающая плечевую кость

19. Плечевая артерия

20. Глубокая артерия плеча

21. Подключичная вена

22. Головная вена

23. Плечевая вена

24. Латеральный пучок (плечевого сплетения)

25. Задний пучок

26. Надлопаточная артерия, вена и нерв

27. Грудные нервы

28. Подмышечный нерв

29. Мышечно-кожный нерв

30. Лучевой нерв

31. Локтевой нерв

32. Медиальный кожный нерв предплечья

33. Срединный нерв

— Читайте далее «Техника расширенного переднего доступа к плечевому суставу с выделением плечевой кости»

Источник

Перелом плечевой кости со смещением – одна из наиболее распространенных травм плечевого пояса. Как правило, она возникает при значительном механическом воздействии на данный участок тела, характерный для сильного удара или падения.

По статистике травма встречается с одинаковой частотой среди молодых людей, детей и пациентов пожилого возраста, однако у последних риск получить повреждение выше ввиду износа костной ткани. При этом сроки выздоровления напрямую зависят от сложности и тяжести повреждения.

Анатомия плечевой кости

Плечевая кость человека состоит из трех основных частей:

- Диафиз или тело (также делится на три части: верхнюю, нижнюю и среднюю);

- Эпифизы – концы.

В зависимости от местоположения повреждения таким образом разделяют и тип перелома: верхнего, среднего или нижнего отдела. Нижний при этой называют дистальным, а верхний – проксимальным.

Эпифизы обладают более сложным строением, поскольку уходят в соединения и удерживают мышцы. В верхней части кости локализуется головка, под ней – шейка. Под шейкой, в свою очередь, располагается два бугорка (большой и малый), которые необходимы для крепления мышц. Нижняя часть плечевой кости имеет две суставные поверхности: лучевая кость соединяется с головкой мыщелка, локтевая – с блоком самой кости.

Классификация повреждений

Переломы плечевой кости имеют несколько классификаций по различным принципам. По локализации выделяют:

- Травмы проксимального конца (внутрисуставные, головки кости, изолированные большого и малого бугорков, анатомической шейки плеча, хирургической шейки).

- Травмы диафиза: верхней трети (располагается выше соединения большой грудной мышцы), нижней (ниже крепления дельтовидной мышцы), средней (ниже крепления большой грудной и дельтовидной мышц).

Также возможно классифицировать травмы по параметрам:

- По степени поражения близ располагающихся тканей: открытые (проникающие, непроникающие и размозженные), закрытые (обломки костей не проникают наружу), с поражением крупных и мелких капилляров и нервов.

- По линии повреждения: поперечные, прямые, косые, винтообразные.

- По числу осколочных фрагментов: безоскольчатые, однооскольчатые, а также многооскольчатые.

Также выделяют перелом плечевой кости со смещением и без смещения. В первом случае терапия травмы дается сложнее и требует больше времени. Кроме того, для возвращения осколка на место нередко используется оперативное вмешательство.

Наиболее сложными видами переломов плечевой кости, лечение которых длится дольше обычного и осложняется сопутствующими факторами, являются открытый, со смещением и многооскольчатый. В данном случае повреждение костей сопровождается травмированием мягких тканей, которое вызывает кровотечения.

Причины возникновения перелома

При достаточном механическом воздействии на плечевую кость травматическое повреждение легче всего получить в пожилом возрасте при значительной потере кальция. Возраст старше пятидесяти лет является одним из факторов риска. Также ввиду недостаточной прочности костной ткани подобным повреждениям больше подвержены дети до восемнадцати лет.

Среди других причин и предрасполагающих факторов:

- Вывих плечевого сустава при резком сокращении мышц;

- Повышенная физическая нагрузка, связанная с тяжелым трудом;

- Занятия спортом;

- Значительная потеря кальция ввиду приема лекарственных препаратов или некачественного питания.

Наиболее частой причиной перелома плеча со смещением и без него является сильный удар или падение во время физической активности. Также поражения данного типа характерны для ДТП.

Симптоматика перелома плечевой кости

При переломе плеча симптомы проявляются в зависимости от типа повреждения. Классифицировать их возможно следующим образом:

- Перелом верхнего конца плечевой кости. Характерными признаками повреждения являются: сильный болевой синдром, выраженная деформация, которую нетрудно заметить при внешнем осмотре, аномальная подвижность кости. Кроме того, при данном типе перелома больной теряет подвижность пальцев и не может их согнуть и разогнуть.

- Переломы нижнего отдела. Надмыщелковые также предполагают сильную болезненность поврежденной области, вероятно визуальное удлинение или укорочение конечности. Нередко перелом возникает в комплексе с вывихом.

Перелом плечевого сустава и костей нередко сопровождается возникновением сильной отечности, покраснения и локального повышения температуры. При открытых переломах также возникает сильное кровотечение, которое требует немедленной госпитализации пациента.

Оказание первой помощи

Диагностировать перелом плечевой кости по классификации самостоятельно достаточно трудно, однако при возникновении подозрений на данный вид травмы (ее характеризует сильный болевой синдром, отечность, деформация и подвижность костей) необходимо оказать доврачебную помощь пациенту и вызвать скорую помощь.

При закрытом переломе возможно самостоятельно доставить пациента в больницу. Своевременно оказанная помощь поможет значительно сократить риски возникновения осложнений.

При переломе плечевой кости первая помощь включает в себя следующие манипуляции:

- Купирование болевого синдрома. Лучше всего выбирать для устранения боли сильнодействующие анальгетики и при наличии возможности ввести препарат инъекционным путем.

- Облегчить стрессовое состояние пациента. Для этого достаточно подать больному растительный успокоительный препарат или добавку, которая есть в аптечке: экстракт валерианы, пустырник, Ново-Пассит.

- Наложить шину для временной фиксация перелома плечевой кости. Для проведения процедуры возможно использовать любые подходящие подручные средства: палки и доски, металлические прутья, а также тряпки и веревки. Наложение шины производится следующим образом: одну палку необходимо приложить со стороны плеча, другую – со стороны предплечья. Между собой эти элементы потребуется закрепить тряпками, веревками или бинтами. Далее поврежденную руку необходимо в обязательном порядке обездвижить, зафиксировав ее к телу с помощью бинта. Таким образом риск появления смещения будет значительно снижен.

По возможности рекомендуется использовать специализированную абдукционную шину ЦИТО или шину Крамера.

Алгоритм их наложения выглядит следующим образом:

- Отмерить на шине расстояние от локтевого сустава до кончиков пальцев. Согнуть ее под прямым углом;

- Придать шине форму такую, чтобы она не могла пережимать ткани в области соединений;

- Придать форму желоба поперечными перекладинами;

- Во впадине подмышки вложить небольшой кусок мягкой материи или большой ватный тампон;

- Наложить шину на всю руку. Кисть должна быть расположена ладонью вверх;

- Зафиксировать в обездвиженном положении руку при помощи бинта.

Самостоятельно пальпировать поврежденную область при переломе плечевой кости руки категорически не рекомендуется, нельзя также пытаться вправить кость без помощи медиков. Прощупывание и резкие движения могут привести к еще большим повреждениям, разрывам мягких тканей и внутренним кровотечениям. Поэтому пораженную конечность следует держать в статичном положении.

Вправлять самостоятельно запрещено и открытый перелом. Кроме того, крайне не рекомендуется также прикасаться к выступившей кости или мягким тканям.

Открытую рану необходимо осторожно обработать при помощи антисептического средства, а поверх нее наложить защитную повязку. Одежду при этом следует удалять осторожно, лучше всего разрезать ее ножницами, чтобы не тревожить поврежденную конечность.

Современные методы диагностики перелома плечевой кости

Часто оскольчатый перелом плечевой кости со смещением бывает легко обнаружить при визуальном осмотре, как и большинство других видов травмы. Однако комплексную диагностику назначают всегда, особенно при сходстве симптоматики с признаками ушибов или вывихов.

Диагностические мероприятия проходят в два основных этапа. В первую очередь врач проводит внешний осмотр и опрос, после чего осуществляет осторожную пальпацию.

С помощью этого возможно выявить следующие симптомы:

- Усиление болевого синдрома при постукивании и нажатии на поврежденную область;

- Возникновение специфического звука, похожего на лопающиеся пузырьки, при пальпации сустава;

- Аномальная подвижность элементов конечности, особенно при наличии смещения;

- Головка плечевой кости не прощупывается на привычном месте при наличии вывиха.

На втором этапе диагностики проводится аппаратное исследование травмы. Для этого используется рентгенография в прямой и боковой проекции. Это позволяет определить тип перелома плечевой кости, количество осколков, а также возможные сопутствующие поражения.

Методы лечения

Обычные методы лечения переломов в данном случае не всегда оказываются эффективными ввиду специфичности данного типа повреждения.

Консервативный

Перелом плечевого сустава без смещения может быть устранен при помощи наложения гипса, в котором больному потребуется пребывать в течение одного-двух месяцев. Фиксатор накладывается непосредственно на предплечье до локтя или кисти.

Перед формированием гипса проводится процедура репозиции, предполагающее перемещение всех осколков в исходное положение. Чаще всего процесс проходит под контролем рентгенографа при использовании местной анестезии.

Срок срастания травмы составляет от двух до четырех месяцев в зависимости от величины поражения. В течение этого времени пациенту необходимо систематически проходить обследования у травматолога для фиксирования результатов лечения.

Хирургическая операция

При переломе плеча лечение не всегда удается провести консервативным способом. Хирургическая операция может быть показана в следующих случаях:

- Если по каким-либо причинам закрытая репозиция осколочных элементов кости оказывается невозможна;

- После проведения репозиции осколочные элементы меняют свое местоположение;

- Функции корешка нервного окончания нарушены;

- Нарушена целостность капилляров;

- Обнаружено ущемление или значительное повреждение мышечной ткани осколочным элементом.

Для лечения перелома плеча со смещением операция с пластиной часто является наиболее приемлемой мерой. Она позволяет четко зафиксировать кость в правильном положении, помогая ей правильно срастаться. При этом обязательного наложения гипса не требуется.

Реабилитационный период

Вне зависимости от того, какой метод лечения был выбран, прохождение пациентом реабилитационного периода обязательно для восстановления функционирования конечности.

Лечебная физкультура

Занятия лечебной физической культурой после перелома плечевой кости важно начать своевременно. Это позволит свести к минимуму все возможные осложнения и ускорить процесс выздоровления.

Если перелом не был осложнен какими-либо факторами, ЛФК должна быть назначена уже спустя две-три недели после начала лечения. Занятия начинаются с наименьших нагрузок, предполагающих лишь сгибание и разгибание пальцев, затем сложность гимнастики постепенно увеличивается. Все мероприятия позволят поддерживать мышечный тонус, нормальное кровообращение и отток лимфы.

Физиотерапия

Физиовоздействие используется как дополнительная мера для ускорения процесса заживления, снятия болевого синдрома и воспалений. Кроме того, такая терапия улучшит кровоснабжение и питание тканей.

Чаще всего для этого используются:

- Электрофорез;

- Водолечение;

- Грязелечение;

- Электромиостимуляция;

- Аппликации.

Массаж

Различные виды медицинских массажей помогут поддерживать мышцы в тонусе, а также предотвратят застой крови и лимфы. Кроме того, данная мера позволит стимулировать конечность и предупредить ограничения в ее подвижности.

Возможные осложнения

Осложнения обычно возникают при переломах плечевой кости у детей и пожилых людей, поскольку часто сопровождаются смещением осколочных элементов. В этих случаях возможны следующие явления:

- Кровотечения. Возникает при открытых и закрытых переломах вследствие повреждения крупных и мелких сосудов. Кровопотеря в этих случаях достигает одного литра.

- Внутренние пролежни. Данное осложнение сопровождает полное смещение осколочных элементов и промедлении перед оказанием медицинской помощи. Проблема значительно осложняет терапию.

- Жировая эмболия. Возникает, как правило, при мягком течение шока и нарушении кровообращения. Возникает спустя период от нескольких часов до двух-трех суток.

- Вторичное смещение. Может возникнуть при некачественной репозиции или фиксации перелома гипсом или пластиной. Также фактором риска появления данного осложнения является нарушение больным режима и излишняя физическая активность в период сращивания кости.

- Осложнения после операции. Включают в себя кровотечения, попадание инфекции, несостоятельность швов.

Вероятность появления осложнений зависит от двух основных факторов: от качества лечения и соблюдения пациентом предписанного ему режима. Поэтому проблемы могут возникнуть даже при своевременно оказанной медицинской помощи.

Заключение

Перелом плечевой кости – сложная травма, которая может иметь несколько форм и сопутствующих повреждений. Именно поэтому лечение проблемы нередко требует комплексного подхода, в том числе с применением хирургического вмешательства.

Однако своевременно проведенная первая и врачебная помощь позволит свести к минимуму риски возникновения осложнений и облегчить процесс выздоровления больного.

Источник