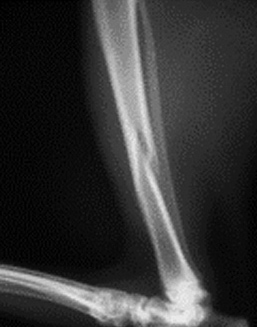

Для перелома трубчатых костей

Переломы – нарушение целостности кости с нарушением её анатомической формы, повреждением окружающих мягких тканей и утратой функции конечностей. Перелом образуется, когда сила травматического воздействия превышает эластичность костной ткани.

Чаще всего переломы возникают при непосредственном повреждении в результате ДТП, огнестрельных ранений или падений с высоты. Перелом происходит на месте или около точки воздействия, может возникать при непрямом воздействии сил (отрыв шероховатости большеберцовой кости, локтевого отростка и др.). К перелому может привести чрезмерное сокращение мышц или некоординируемое движение, снижение механической прочности кости в результате поражения её опухолью; болезнью, вызванной нарушением гормонального состояния организма или нарушением диеты.

Из-за таких нарушений даже незначительная травма может привести к перелому – патологические переломы.

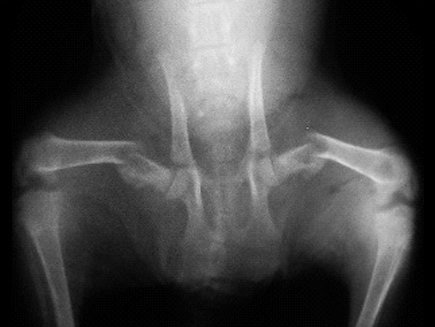

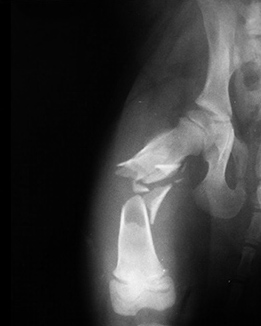

Рис. 1. Остеопения. Рис. 2. Неоплазия.

Предрасполагающими факторами являются форма и положение кости, поэтому длинные трубчатые, относительно незащищённые кости (лучевая, локтевая, большеберцовая), более подвержены переломам по сравнению с короткими компактными костями запястья, заплюсны.

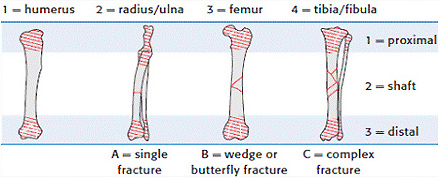

Классификация переломов

1.1 относительно анатомической локализации:

1.1.1. переломы проксимальной части

- суставные (требуют раннего оперативного вмешательства)

- эпифизарные

- в области ростковой зоны (метафизарные)

1.1.2. переломы диафиза

1.1.3. переломы дистальной части (аналогично проксимальной)

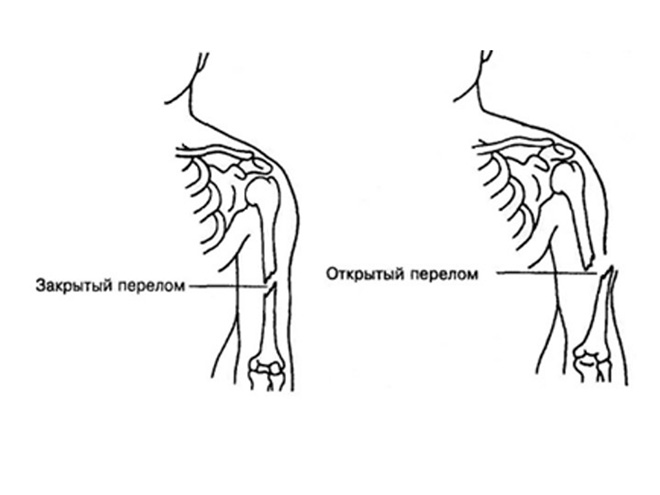

1.2 наличие внешней раны:

1.2.1. закрытые переломы, при которых поверхностные слои кожи остаются неповреждёнными

1.2.2. открытые переломы (три степени) — имеется связь между участком перелома и раной кожи

1.3 относительно степени повреждения кости:

1.3.1. полный перелом — целостность кости полностью нарушена; часто со смещением отломков

1.3.2. неполный перелом — целостность кости частично сохранена (например, перелом по типу «зелёной ветки» у молодых животных или трещины кости у взрослых)

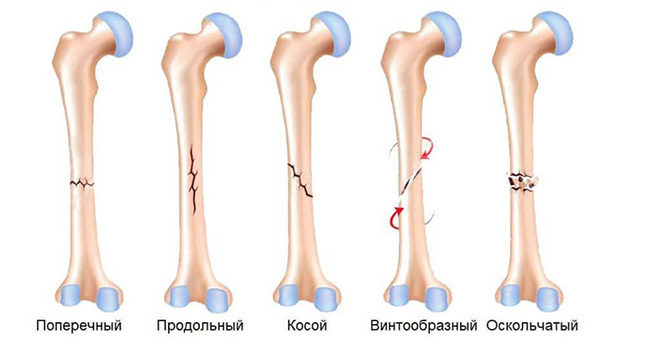

1.4 относительно плоскости перелома:

1.4.1. поперечный

1.4.2. косой

1.4.3. спиральный

1.4.4. оскольчатый

1.4.5. двойной (множественный)

1.5 относительное смещение костных фрагментов:

1.5.1. отрывной перелом (авульсия)

1.5.2. вколоченный перелом

1.5.3. компрессионный перелом

1.5.4. вдавленный перелом

1.6 относительно стабильности перелома:

1.6.1. устойчивые переломы (поперечные, тупые /короткие/, косые, по типу «зелёной ветки»). Иногда требуется фиксация для предотвращения угловой деформации

1.6.2. неустойчивые переломы (косые, спиральные, оскольчатые). Необходима фиксация для сохранения длины кости и предотвращения угловой деформации

При лечении переломов важно соответствовать принципам АО (Ассоциация по изучению вопросов остеосинтеза):

- анатомическая репозиция (особенно важно при лечении внутрисуставных переломов)

- стабильная фиксация (использование накостного металлоостеосинтеза, спицевых или стержневых аппаратов внешней фиксации или комбинированных способов)

- бережное отношение с мягкими тканями, окружающими перелом — атравматичность (важно сохранить кровоснабжение костных отломков)

- ранняя активная мобилизация мышц (ранняя нагрузка и активные движения являются мощным естественным фактором, поддерживающим репаративный остеогенез на высоком уровне).

Источник

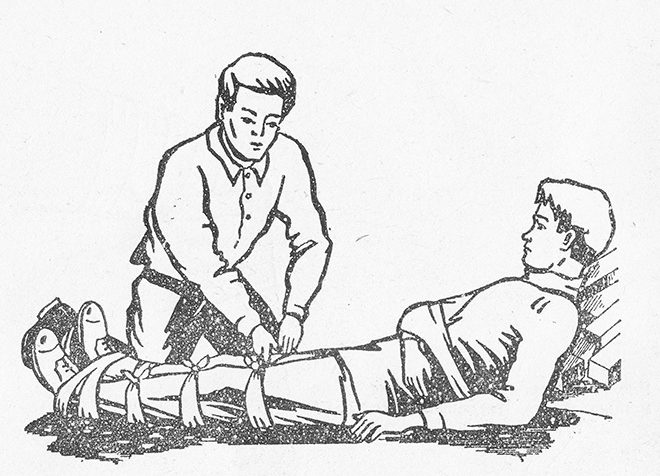

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются: 1) создание неподвижности когтей в области перелома; 2) проведение мер, направленных на борьбу или предупреждение развития шока; 3) организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Быстрое создание неподвижности костей в области перелома — иммобилизация — уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении развития шока.

Правильно проведенная иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков, уменьшает угрозу возможного ранения магистральных сосудов, нервов и мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками (перевод закрытого перелома в открытый) во время перекладывания и транспортировки больного. Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или шинированием конечности при помощи импровизированных шин из подручного твердого материала.

Наложение шины нужно проводить непосредственно на месте происшествия, и только после этого можно транспортировать больного. Шины необходимо накладывать осторожно, чтобы не сместить отломки и не вызвать у пострадавшего боль. Какие-либо исправления, сопоставления отломков проводить не рекомендуется. Исключением являются случаи, когда имеется угроза повреждения кожи торчащим острым концом кости. Переносить больного нужно очень осторожно, конечность и туловище следует поднимать одновременно, все время, удерживая на одном уровне.

Иммобилизацию нижней конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса, верхней — лестничной шины Крамера (смотри следующий вопрос).

Если транспортных шин нет, то иммобилизацию следует проводить при помощи любых подручных материалов (доски, лыжи, ружья, палки, прутья, пучки камыша, соломы, картон и т. д.) — импровизированных шин.

Для прочной иммобилизации костей применяют две шины, которые прикладывают к конечности с противоположных сторон. При отсутствии какого-либо подсобного материала иммобилизацию следует провести путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней конечности — к туловищу при помощи бинта или косынки, нижней — к здоровой ноге.

При проведении транспортной иммобилизации необходимо выполнять следующие правила: 1) шины, используемые для иммобилизации, должны быть надежно закреплены и хорошо фиксированы в области перелома; 2) шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность, последняя предварительно должна быть обложена ватой или какой-либо тканью; 3) создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию двух суставов выше и ниже перелома (например, при переломе голени фиксируют голеностопный и коленный суставы) в положении, удобном для больного и для транспортировки; 4) при переломах бедра следует фиксировать все суставы нижней конечности (коленный, голеностопный, тазобедренный).

При открытом переломе перед иммобилизацией конечности рану необходимо обработать настойкой йода или другим антисептиком и наложить асептическую повязку. При отсутствии стерильного материала рана должна быть закрыта любой чистой хлопчатобумажной тканью. Не следует пытаться удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки — это может вызвать кровотечение и дополнительное инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечении из раны должны быть применены способы временной остановки кровотечения (давящая повязка, наложение жгута, закрутки или резинового бинта).

Источник

ГЛАВНЫЙ КИТАЙСКИЙ ВРАЧ ПО СУСТАВАМ ДАЛ БЕСЦЕННЫЙ СОВЕТ:

ВНИМАНИЕ! Если у Вас нет возможности попасть на прием к ХОРОШЕМУ врачу — НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! Послушайте, что по этому поводу говорит ректор Китайского медицинского университета Профессор Пак.

И вот какой бесценный совет по восстановлению больных суставов дал Профессор Пак:

Читать полностью >>>

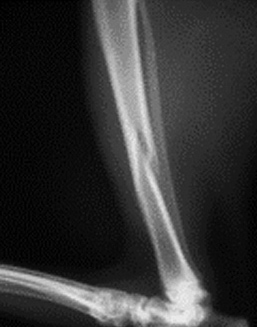

Виды переломов трубчатых костей

Оперативное

лечение переломов включает в себя:

классический остеосинтез, внеочаговый

компрессионно-дистракционный остеосинтез.

Классический

остеосинтез Основные

принципы и виды

Во

время хирургического вмешательства

выполняют открытую

одномоментную ручную репозицию. Это

позволяет добиться идеального

сопоставления отломков, несмотря даже

на сложный характер смещения.

Фиксацию

отломков производят во время операции.

Отломки соединяют с помощью металлических

конструкций. При их расположении внутри

костномозгового канала остеосинтез —

интрамедуллярный, при

расположении на поверхности кости

— экстрамедуллярный.

Для

интрамедуллярного остеосинтеза

используют металлические спицы и стержни

(штифты) различных конструкций. Этот

вид обеспечивает стабильное положение

отломков. Для экстрамедуллярного

применяют проволочные швы, пластинки

с шурупами или болтами итд.

Металлические

конструкции, которые, являются чужеродным

телом, приводят к нарушениям микроциркуляции

и обменных процессов в тканях, поэтому

удалют после сращения перелома. Обычно

операции производят через 6-12 мес. В ряде

случаев от удаления приходится

отказываться, у пожилых пациентов, у

которых имеется высокая степень

операционного риска.

Показания

• Открытые

переломы.

В своем анатомическом строении трубчатая кость состоит из эпифизов – «головки» кости, расположенные с обеих сторон, метафизов – место перехода из головки кости к ее телу (у детей в этом месте хрящевая ткань) и диафиза – тела кости.

В зависимости от места локализации травмы перелом трубчатой кости, может быть:

- эпифизарным;

- метафизарным;

- диафизарным.

По степени повреждения кости

В зависимости от степени повреждения кости перелом, может быть:

- полным – разъединение кости на 2 или более частей, в зависимости от сложности травмы;

- неполным – образование в кости трещины или надлома с одной стороны, при этом она соединена со второй стороны.

Особым видом неполного перелома является поднадкостничный – когда кость сломана, а периост остается неповрежденным. Такие переломы еще называют «по типу зеленой ветки», они чаще всего встречаются у детей.

Симптомы и признаки перелома конечностей

Первая помощь при переломах конечностей оказывается, только если вы убедились, что пострадавший получил именно перелом, а не другого рода повреждение. Так, абсолютными признаками перелома конечности являются:

- видимая деформация поврежденного участка;

- в некоторых случаях — невозможность движения;

- повышенная подвижность, неестественное положение руки/ноги (или их участков);

- поверхностная рана и видимые обломки кости при открытом переломе;

- характерный хруст в момент удара.

Относительными признаками перелома, т. е. симптомами, которые в некоторых случаях могут сопровождать и другие повреждения, являются:

- болезненность в поврежденной области, которая усиливается во время движения;

- гематома, причем пульсирующая боль указывает на то, что внутреннее кровотечение продолжается;

- отек и припухлость в области травмы, которые могут развиваться уже через 15 минут после перелома;

- ограничение подвижности, поврежденная конечность, как правило, не функционирует вовсе или частично.

Симптомы и клиническая картина переломов

На основании общего осмотра, опроса пострадавшего и анализа его жалоб специалист делает первые выводы о виде перелома и неотложной помощи. В дальнейшем диагностический этап дополняется обязательным рентгенологическим исследованием. С учетом всех полученных данных выделяются симптомы, которые принято делить на абсолютные и относительные.

Абсолютные симптомы перелома трубчатой кости:

- деформация части тела в области поражения;

- наличие патологической подвижности конечности вне области сустава, где наблюдается нормальная подвижность;

- хруст при осторожном движении в области поражения и характерные ощущения при прикосновении.

Относительные симптомы перелома трубчатой кости:

- интенсивная боль, особенно при попытках движения пораженной конечностью;

- наличие значительных размеров гематомы в области повреждения;

- вынужденное положение конечности;

- укорачивание длины конечности за счет тяги обломков кости нормально сокращающимися мышцами;

- нарушение нормального функционирования конечности.

Закрытая тупая

травма живота

Для диагностики перелома пострадавшему в обязательном порядке назначают рентген. Снимок чаще всего делают в нескольких проекциях, что позволяет врачу лучше рассмотреть травму и принять адекватные меры в ее лечении.

При переломах оскольчатых или раздробленных наряду с рентгеном пострадавшему назначают компьютерную томографию, а при подозрении на нарушение целостности крупных кровеносных сосудов или спинного мозга обязательным исследованием является МРТ. На видео в этой статье вы можете увидеть, как проводят диагностику и дифференциацию переломов и как врач оказывает пострадавшему помощь.

Среди диагностических критериев переломов длинных трубчатых костей выделяют абсолютные и относительные критерии.

1) наличие костных отломков в ране;

2) боли в зоне перелома;

3) патологическая подвижность на протяжении диафиза;

4) костная крепитация;

5) укорочение или деформация конечности;

6) нарушение целости кости.

К относительным критериям относятся следующие признаки:

- нарушение функции конечности.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ.

Учитывая особенности переломов длинных трубчатых костей объем оказания первой медицинской помощи направлен на остановку кровотечения., профилактику и лечение шока, инфекционных осложнений, восстановления анатомического строения и функции конечности.

Лечение переломов

Первой помощью при поражении конечности являются следующие меры:

- остановка кровотечения наложением резинового жгута;

- предупреждение развития шока посредством применения обезболивающих лекарственных препаратов и заменяющих плазму крови растворов;

- иммобилизация с помощью транспортных шин или мягких повязок;

- наложение повязки для предупреждения инфицирования области, что особенно важно в случае открытого повреждения костей.

Основными методами дальнейшей терапии являются в первую очередь возвращение обломков кости в нормальное положение относительно друг друга, иммобилизация конечности для транспортировки пациента в лечебно-профилактическое учреждение, ускорение образования молодой костной ткани для сращения места перелома.

Обломки могут быть возвращены в свое нормальное положение путем закрытого или открытого их перемещения. Открытый вариант характеризуется проведением специализированных операций. Ускорение же развития костной мозоли и молодой ткани достигается при полноценном уходе за больным, правильном питании, обеспечении условий пребывания в стационаре.

Переломы трубчатых костей являются самой распространенной патологией современной травматологии. Их классификация довольно сложная, но благодаря широкому делению переломов на группы врачи могут получить более полную картину произошедшего и выбрать правильную тактику лечения.

Первая помощь при переломах: порядок действий

Если случаются переломы костей конечностей, первая помощь позволяет в два раза снизить вероятность их осложнений, а в некоторых случаях даже спасти жизнь. Главное, чтобы все мероприятия проводились правильно и своевременно.

Первая помощь при переломах конечностей включает в себя ряд мероприятий, направленных на определение типа перелома (действия человека, оказывающего доврачебную помощь, различаются в зависимости от того, с чем приходится иметь дело — с открытым или закрытым переломом, есть ли сопутствующий травме болевой шок и другие осложнения) и непосредственно оказание необходимой помощи.

После следует доставить пострадавшего в больницу или обеспечить прибытие врачей на место происшествия.

Как оказывается первая помощь при переломах конечностей? В общем виде оказание помощи осуществляется следующим образом:

- Следует дать объективную оценку состоянию пострадавшего, убедиться в наличии перелома и определить дальнейший порядок действий. Оказание первой помощи при переломах конечностей проводится только в том случае, если пациент уже находится в безопасности.

- Если пострадавший без сознания и не дышит, первым делом следует провести реанимационные мероприятия и привести его в чувство.

- При открытых переломах необходимо сначала остановить кровотечение и обработать рану антисептиком во избежание инфицирования, по возможности желательно наложить стерильную повязку.

- Если имеются в наличии медикаменты, следует обезболить поврежденную конечность, сделав укол кеторолака (1 ампула), новокаина (5 мл) или другого подходящего средства.

- Необходимо иммобилизовать конечность и вызвать «скорую». В некоторых случаях допускается самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник