Дистальный конец плечевой кости перелом

Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы дистального отдела плечевой кости чаще всего встречаются у детей в возрасте от 3 до 11 лет или у взрослых старше 50 лет. У детей 60% всех переломов области локтевого сустава являются надмыщелковыми, в других возрастных группах эти переломы часто бывают оскольчатыми.

Классификация переломов дистального отдела плечевой кости

В данном описании переломы дистального отдела плечевой кости классифицируют по анатомическому принципу. По сравнению со многими ортопедическими тестами деление переломов на следующие пять категорий представляет собой упрощенный подход. Авторы искали классификацию, содержащую целостный подход, в которой переломы, сходные как по анатомическим признакам, так и по способам лечения, были бы сгруппированы по единому принципу. Ниже перечислены пять классов переломов дистального отдела плечевой кости.

Горизонтальные переломы дистального отдела плечевой кости:

Класс А: надмыщелковые и чрезмыщелковые переломы

Класс Б: межмыщелковые переломы, включая Т-образные и Y-виды

Класс В: переломы мыщелков

Класс Г: переломы суставных поверхностей головчатого возвышения и блока

Класс Д: переломы падмыщелков, большинство из которых отрывные

Наружная и внутренняя стороны дистального отдела плечевой кости могут быть теоретически рассмотрены как две нисходящие колонны, образующие своим нижним отделом сочленение с лучевой и локтевой костями. Кость между двумя мыщелками очень тонкая

Дистальный отдел плечевой кости состоит из двух костных колонн, терминальные отделы которых образуют мыщелки. Венечная ямка является местом, где очень тонкая, иногда прозрачная кость соединяет два мыщелка дистального отдела плечевой кости. Суставную поверхность внутреннего мыщелка называют блоком, наружную — головчатым возвышением. Внесуставные участки мыщелков называют надмыщелками, они служат местами прикрепления мышц предплечья. Мышцы, относящиеся к сгибателям предплечья, крепятся к медиальному надмыщелку, а относящиеся к разгибателям — к латеральному. Проксимальнее каждого надмыщелка находятся надмыщелковые гребни, также служащие точками прикрепления мышц предплечья. Участок кости, включающий надмыщелковые гребни и все, что дистальнее, анатомически определяют как дистальный отдел плечевой кости.

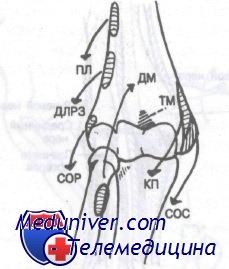

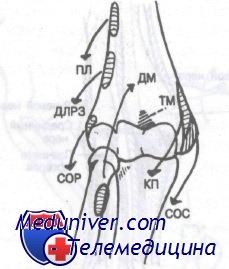

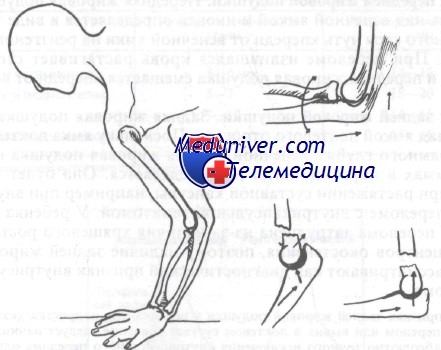

Мышцы, окружающие дистальный отдел плечевой кости, изображены на рисунке. При переломе постоянная тяга этих мышц приводит к смещению фрагментов и иногда сводит к нулю результаты репозиции. Более подробное описание мышечного действия будет включено в обсуждение отдельных видов переломов.

Нервно-сосудистые пучки дистального отдела плечевой кости изображены на рисунке. Диагностика повреждений этих пучков чрезвычайно важна при лечении переломов дистального отдела плечевой кости. Далее они будут рассмотрены в разделе о лечении отдельных видов переломов.

Мышцы, окружающие дистальный отдел плечевой кости. При переломах эти мышцы вызывают смещение фрагментов. ПЛ —плечелучевая; ДЛРЗ — длинный лучевой разгибатель запястья; СОР — сухожилие общего разгибателя; КП — круглый пронатор; СОС — сухожилие общего сгибателя; ДМ —двуглавая мышца; ТМ —трехглавая мышца

К переломам дистального отдела плечевой кости приводят два механизма травмы. Прямой удар по согнутому локтю может закончиться переломом дистального отдела плечевой кости. Положение фрагментов зависит от мощности и направления действующей силы, так же как и от исходящей позиции локтя и предплечья (например, сгибания и супинации), и от мышечного тонуса.

Непрямой механизм заключается в падении на вытянутую руку. Положение фрагментов, как и в предыдущем случае, определяют мощность и направление действующей силы, положение локтя и мышечный тонус.

Более 90% переломов дистального отдела плечевой кости — следствие непрямого механизма воздействия. Типичный перелом является разгибательным, при нем дистальный фрагмент смещен кзади. Сгибательные переломы, когда дистальный фрагмент смещен кпереди, составляют только 10% переломов плечевой кости. К сгибательным переломам могут привести как прямой, так и непрямой механизмы.

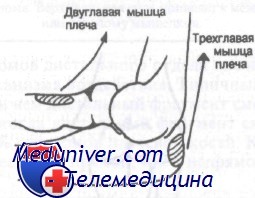

Трехглавая и двуглавая мышцы плеча тянут лучевую и лок гевую кости в проксимальную сторону, этим самым вызывая захождение фрагментов дисгального отдела плеча друг за друга

Исходное рентгенографическое исследование должно включать снимки в переднезадней и боковой проекциях. На снимке в передне-задней проекции предплечье должно быть супинировано, а локтевой сустав как можно больше разогнут. Боковые снимки делают при локтевом суставе, согнутом под углом 90°. Дополнительные косые проекции с разогнутым локтевым суставом могут быть полезны при диагностике скрытых переломов головки лучевой кости, венечный ямки и даже небольших переломов мыщелков.

Признаки задней жировой подушки, определяемые на рентгенограммах локтевого сустава, часто могут помочь при выявлении скрытых переломов. В норме капсула локтевого сустава покрыта тонким слоем жировой клетчатки. Когда при травме капсула растягивается из-за кровоизлияния, на снимках можно увидеть растяжение и смещение тени жирового слоя.

Признак передней жировой подушки. Передняя жировая подушка расположена над венечной ямкой и иногда определяется в виде тонкого прозрачного слоя чуть кпереди от венечной ямки на рентгенограммах в норме. При переломе излившаяся кровь растягивает суставную капсулу, и передняя жировая подушка смещается кпереди от венечной ямки.

Сосудисто-нервные образования дистального отдела плеча

Признак задней жировой подушки. Задняя жировая подушка расположена над ямкой локтевого отростка. Поскольку ямка локтевого отростка намного глубже венечной, задняя жировая подушка на рентгенограммах в норме никогда не определяется. Она будет заметна только при растяжении суставной капсулы, например при внутрисуставном переломе с внутрикапсульной гематомой. У ребенка идентификация перелома затруднена из-за наличия хрящевого роста и различных центров окостенения, поэтому наличие задней жировой подушки рассматривают как диагностический признак внутрисуставного перелома.

Аксиома: признак задней жировой подушки у ребенка или подростка указывает на перелом или вывих в локтевом суставе. Лечение следует начинать после абсолютно точного исключения внутрисуставного перелома или вывиха.

У детей и подростков дистальный отдел плечевой кости имеет четыре центра окостенения. При подозрении на перелом у ребенка или подростка следует сделать сравнительные рентгенограммы в сходных укладках.

При согнутом локтевом суставе прямой удар по локтевому отростку может привести к перелому дистального отдела плечевой кости.

Лечение перелома дистального отдела плечевой кости

При переломах дистального отдела плечевой кости дистальный фрагмент может отойти от проксимального с образованием различных деформаций. По отдельности или в сочетании могут наблюдаться следующие виды деформаций: 1) переднее или заднее смещение; 2) медиальное или латеральное смещение; 3) медиальная или латеральная ротация; 4) медиальная или латеральная угловая деформация.

Кроме того, следует помнить, что мыщелки плечевой кости действуют в одной горизонтальной плоскости, являясь как бы центром движения в суставе. Это следует принимать во внимание при репозиции перелома, поскольку неточное сопоставление приведет к ограничению разгибания и сгибания.

Непрямой механизм, вызывающий надмыщелковый перелом, заключается в падении на вытянутую руку. Две силы передаются на локтевой сустав: первая — продольная, вызывающая либо переднее, либо заднее смещение дистального фрагмента в зависимости от степени сгибания локтя, вторая — горизонтальная, ответственная за возникновение горизонтальной линии перелома. Вертикальная сила приведет к межмыщелковому перелому или перелому мыщелков

Аксиома: у ребенка или подростка следует корригировать ротационные и угловые деформации. Ремоделирование в процессе роста может исправить некоторое поперечное смещение, но не исправит углового или значительного ротационного смещения.

Перед рентгенологическим исследованием врач неотложной помощи должен провести тщательное физикальное обследование, уделяя особое внимание и документируя состояние пульса на плечевой, лучевой и локтевой артериях и функции срединного, лучевого и локтевого нервов. Сравнение со здоровой конечностью должно стать рутинной частью каждого обследования. Часто эти переломы связаны со значительным кровоизлиянием и отеком, что в некоторых случаях может ухудшить артериальный приток и венозный отток.

Центр вращения в суставе в норме расположен в той же плоскости, что и головка мыщелка и блок. При некоторых переломах мыщелков происходит смещение или ротационная деформация. Если ее не исправить, разовьется ограничение сгибания и разгибания. Эта деформация должна быть корригирована

Лечение переломов дистального отдела плечевой кости имеет три основных варианта:

1. Закрытая репозиция с наложением гипсовой повязки или лонгеты.

2. Скелетное вытяжение за локтевой отросток или накожное вытяжение (по методу Dunlop) с последующим наложением гипса.

3. Открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Каждый способ лечения имеет свои показания и противопоказания (хотя во многих случаях выбор его полемичен) и будет рассмотрен в разделе о лечении отдельного вида перелома.

— Также рекомендуем «Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Причины. Некоординированное падение с опорой на разогнутую с тенденцией переразгибания руку. При этом возникает разгибательный перелом: периферический отломок смещается кзади и кнаружи, центральный — кпереди и кнутри. Некоординированное падение на локоть при резко согнутом предплечье приводит к сгибательному перелому, при котором периферический отломок смещается кпереди и кнаружи, а центральный — кзади и кнутри.

Различают внесуставные переломы (тип А), неполные внутрисуставные (тип В) и полные внутрисуставные (тип С) (см. УКП AO/ASIF).

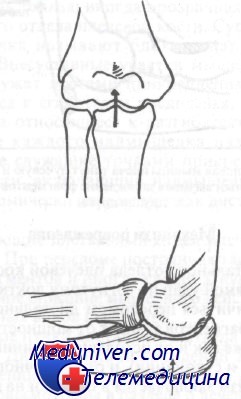

Признаки. Деформация локтевого сустава и нижней трети плеча, рука согнута в локтевом суставе, переднезадний размер нижней трети плеча увеличен, локтевой отросток смещен кзади и кверху, над ним имеется западение на коже. Спереди над локтевым сгибом прощупывается твердый выступ (верхний конец периферического или нижний конец центрального отломка плечевой кости). Движения в локтевом суставе болезненны. Положительны симптомы В. О. Маркса (нарушение перпендикулярности пересечения оси плеча с линией, соединяющей надмыщелки плеча) и Гютера (нарушение равнобедренного треугольника, образованного надмыщелками плечевой кости и локтевым отростком) (рис. 1). Определяются патологическая подвижность и крепитация отломков.

Рис. 1. Признак В. О. Маркса: а — в норме; б — при надмыщелковом переломе плечевой кости

Дифференцировать эти переломы следует от вывихов предплечья. Обязателен контроль периферического кровообращения и иннервации (опасность повреждения плечевой артерии и периферических нервов!). Окончательный характер повреждений определяют по рентгенограммам.

Лечение. Первая помощь — транспортная иммобилизация конечности шиной или косынкой, введение анальгетиков. При внесуставных переломах после анестезии производят репозицию отломков (рис. 2) путем сильного вытяжения по оси плеча (в течение 5—6 мин) и дополнительного давления на дистальный отломок: при разгибательных переломах кпереди и кнутри, при сгиба-тельных — кзади и кнутри (предплечье должно быть в положении пронации). После репозиции конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой (от пястно-фаланговых суставов до здорового надплечья), конечность сгибают в локтевом суставе до 70° при разгибательных переломах или до 110° — при сгибательных. Руку укладывают на отводящую шину на 6-8 нед., после чего ограничивают движения съемной лонгетой на 3—4 нед. Если репозиция не удалась (рентгенологический контроль!), то ставят вопрос об оперативном лечении. При противопоказаниях к операции накладывают скелетное вытяжение за локтевой отросток на 3-4 нед., затем конечность иммобилизуют лонгетной повязкой до 8 нед. с момента травмы.

Рис. 2. Репозиция отломков при надмыщелковых переломах плечевой кости: а — при сгибательных переломах; б — при разгибательных переломах

Реабилитация — 4—6 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 21/2—3 мес.

Применение аппаратов наружной фиксации значительно повысило возможности закрытой репозиции отломков и реабилитации пострадавших (рис. 3). Прочную фиксацию обеспечивает накостный остеосинтез, он позволяет начать ранние движения — на 4—6-й день после операции, что обеспечивает профилактику контрактур. Фиксацию производят стягивающими шурупами, реконструктивными и полутрубчатыми пластинами (рис. 4). После операции накладывают гипсовую лонгету на согнутую под прямым углом в локтевом суставе конечность сроком на 2 нед.

Рис. 3. Наружный остеосинтез дистального метаэпифиза плечевой кости

Рис. 4. Внутренний остеосинтез дистальной части плечевой кости с использованием шурупов, компрессирующих и реконструктивных пластин

При переломе типа В без смещения отломков накладывают гипсовую лонгету по задней поверхности конечности в положении сгибания в локтевом суставе под углом 90—100°. Предплечье находится в среднем физиологическом положении.

Срок иммобилизации — 3—4 нед., затем проводится функциональное лечение (4—6 нед.).

Трудоспособность восстанавливается через 2—21/2 мес.

При смещении отломков применяют скелетное вытяжение за локтевой отросток на отводящей шине. После устранения смещения по длине отломки сдавливают и накладывают U-образную лонгету по наружной и внутренней поверхностям плеча через локтевой сустав, не снимая вытяжения. Последнее прекращают через 4—5 нед., иммобилизация — 8-10 нед., реабилитация — 5-7 нед. Трудоспособность восстанавливается через 21/2—3 мес. Применение аппаратов наружной фиксации сокращает сроки восстановления трудоспособности на 1—11/2 мес.

Открытое вправление отломков показано при нарушении кровообращения и иннервации конечности.

Переломы мыщелка плечевой кости у подростков наблюдаются при падении на кисть отведенной руки. Чаще повреждается латеральная часть мыщелка.

Признаки: кровоизлияния и отек в области локтевого сустава, движения и пальпация его болезненны. Нарушен треугольник Гютера. Диагноз уточняют при рентгенологическом обследовании.

Лечение. При отсутствии смещения отломков конечность иммобилизуют лонгетой на 3—4 нед. в положении сгибания в локтевом суставе до 90°.

Реабилитация — 2—4 нед.

При смещении латерального отломка мыщелка после обезболивания производят вытяжение по оси плеча и отклоняют предплечье кнутри. Травматолог давлением на отломок вправляет его. При репозиции медиального отломка предплечье отклоняют кнаружи. В гипсовой лонгете производят контрольную рентгенограмму. Если закрытое вправление не удалось, то прибегают к оперативному лечению с фиксацией отломков спицей или шурупом. Конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой на 2—3 нед., затем проводят ЛФК. Металлический фиксатор удаляют через 5—6 нед.

Реабилитация ускоряется при использовании аппаратов наружной фиксации.

Переломы медиального надмыщелка плечевой кости

Причины: падение на вытянутую руку с отклонением предплечья кнаружи, вывих предплечья (оторванный надмыщелок может ущемиться в суставе во время вправления вывиха).

Признаки: локальная припухлость, болезненность при пальпации, ограничение функции сустава, нарушение равнобедренности треугольника Гютера, рентгенография позволяет уточнить диагноз.

Лечение. Такое же, как и при переломе мыщелка.

Перелом головки мыщелка плечевой кости

Причины: падение на вытянутую руку, при этом головка лучевой кости смещается вверх и травмирует мыщелок плеча.

Признаки. Припухлость, гематома в области наружного надмыщелка, ограничение движений. Крупный отломок можно прощупать в области локтевой ямки. В диагностике решающее значение имеет рентгенография в двух проекциях.

Лечение. Производят переразгибание и растяжение локтевого сустава с варусным приведением предплечья. Травматолог вправляет отломок, надавливая на него двумя большими пальцами книзу и кзади. Затем предплечье сгибают до 90° и конечность иммобилизуют задней гипсовой лонгетой на 4—6 нед. Контрольная рентгенография обязательна.

Реабилитация — 4—6 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 3—4 мес.

Оперативное лечение показано при неустраненном смещении, при отрыве небольших фрагментов, блокирующих сустав. Большой отломок фиксируют спицей или стягивающими шурупами на 4—6 нед. Свободные мелкие фрагменты удаляют.

В период восстановления функции локтевого сустава противопоказаны местные тепловые процедуры и активный массаж (способствуют образованию обызвествлений, ограничивающих подвижность). Показаны гимнастика, механотерапия, электрофорез натрия хлорида или тиосульфата, подводный массаж.

Осложнения: ишемическая контрактура Фолькманна, артрогенная контрактура, парезы и параличи мышц предплечья.

Травматология и ортопедия. Н. В. Корнилов

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Внутрисуставные (надмыщелковые) переломы бывают разгибательные и сгибательные. Разгибательные переломы встречаются редко и возникают при падении на переразогнутую в локтевом суставе руку. При падении на согнутую в локтевом суставе руку происходит сгибательный перелом. Разгибательные переломы чаще осложняются повреждением сосудисто-нервного пучка и массивным повреждением мягких тканей. Клиника и диагностика. При разгибательных переломах предплечье кажется укороченным, сзади четко контурируется локтевой отросток, над которым определяется западение. В локтевом сгибе пальпируется дистальный конец центрального отломка. При сгибательном переломе предплечье кажется удлиненным, ось плеча отклонена кпереди; сзади над локтевым отростком пальпируется конец центрального отломка. Отмечаются резкая болезненность места перелома и крепитация костных отломков, часто нарушен опознавательный признак Маркса — линия оси плеча не перпендикулярна линии, проведенной через мыщелки. Надмыщелковые переломы плеча необходимо дифференцировать от переднего и заднего вывихов предплечья. Для вывихов характерны вынужденное положение конечности, симптомы пружинящего сопротивления, отсутствие крепитации, нарушение треугольника Гюнтера. Иногда вывих сочетается с над-мыщелковым переломом. В таких случаях только рентгеновские снимки в двух проекциях позволяют поставить правильный диагноз.

Лечение. При надмыщелковых переломах плеча без смещения накладывают заднюю гипсовую лонгету от пястно-фаланговых сочленений до плечевого сустава. Рука должна быть согнута в локтевом суставе до угла 90—100°, предплечье фиксировано в среднем положении между супинацией и пронацией. Через 3—4 нед лонгету снимают и начинают разработку локтевого сустава. При надмыщелковых переломах со смещением отломки необходимо вправить. Вправление лучше проводить под наркозом, и чем раньше оно осуществлено, тем лучше функциональные результаты.

Вправление разгибательного перелома. Помощник тянет за предплечье, согнутое под прямым углом, по оси плеча. Другой помощник создает противотягу за плечевой сустав. Хирург одной рукой фиксирует центральный отломок, а другой смещает дистальный отломок кпереди и кнаружи. Первый помощник в это время пронирует (для расслабления пронаторов) и сгибает предплечье до угла 60—70°. Затем предплечье устанавливают в среднее положение между супинацией и пронацией и в таком положении накладывают циркулярную гипсовую повязку от плечевого сустава до пястно-фаланговых сочленений . Для профилактики опрелости в области локтевого сгиба в это место подкладывают ватную прокладку.

С первых дней больной осуществляет движения в пальцах и плечевом суставе. Через 3—4 нед гипсовую повязку снимают и больной приступает к разработке локтевого сустава. Ни в коем случае нельзя массировать эту область, что может привести к оссифицирующему миозиту.

Вправление сгибательного перелома. При сгибательном переломе помощник тянет за предплечье по оси плеча, постепенно выпрямляя руку в локтевом суставе и пронируя предплечье.

Хирург одной рукой удерживает центральный отломок, а другой смещает дистальный отломок кзади и кнутри. Руку после вправления перелома фиксируют глубокой задней гипсовой лонгетой от плечевого сустава до пястно-фаланговых сочленений. Предплечье при этом должно быть разогнуто и пронировано. Через 3—31/2 нед повязку снимают. Скелетное вытяжение накладывают за локтевой отросток. Руку на отводящей шине укладывают в таком же положении, как и в гипсовых повязках. Так как создать тягу по оси плеча при помощи скелетного вытяжения за локтевой отросток при разогнутом предплечье невозможно, то при сгибательных переломах оно сгибается до угла 110—120°. Стояние отломков контролируется рентгенограммами. Через 2—3 нед скелетное вытяжение снимают и руку еще в течение 1—2 нед фиксируют У-образной повязкой на плечо и задней гипсовой лонгетой на разгибательную поверхность плеча и предплечья.

Внутрисуставные переломы(переломы наружного и внутреннего мыщелков). Перелом наружного мыщелка возникает при падении на кисть вытянутой и отведенной руки. Переломы бывают без смещения или с незначительным смещением.

Переломы внутреннего мыщелка встречаются значительно реже. Механизм травмы — падение на локоть. При этом чаще ломается и локтевой отросток. Перелом как наружного, так и внутреннего мыщелков может быть результатом прямого удара по области мыщелков.

Клиника и диагностика. Локтевой сустав увеличен в объеме за счет отека, гематомы и гемартроза. Ощущается сильная боль при пальпации области мыщелков и особенно резкая болезненность при ротации предплечья. Иногда при этом определяется крепитация костных отломков, треугольник Гюнтера становится асимметричным. При переломе внутреннего мыщелка предплечье находится в положении приведения, а при переломе наружного мыщелка со смещением отломков предплечье отклоняется кнаружи.

Лечение. При переломах без смещения конечность в течение 3 нед фиксируют задней гипсовой лонгетой от плечевого сустава до пястно-фаланговых сочленений. Предплечье при этом должно находиться в среднем положении между супинацией и пронацией, а угол сгибания в локтевом суставе должен быть равен 100—110°. При смещении отломков необходима репозиция. Для этого проводят тракцию по оси плеча за разогнутое в локтевом суставе предплечье, которое отводят при вправлении внутреннего мыщелка и приводят при вправлении наружного. Давлением на отломок книзу он низводится и при сдавлении локтевого сустава с боков прижимается к своему ложу. После репозиции накладывают гипсовую повязку на такие же сроки, как и при лечении переломов мыщелков без смещения. Если репозиция не удалась, применяют оперативное лечение. Боковым разрезом обнажают место перелома, мыщелки низводят и фиксируют спицами, винтами и другими фиксаторами.

Межмыщелковые переломы.Межмыщелковые переломы бывают Т- и У-образные. Они происходят при падении на локоть. В случае приложения значительной силы локтевой отросток расщепляет мыщелки и внедряется между ними.

Клиника и диагностика. Локтевой сустав резко увеличен в объеме, особенно его поперечный размер. Пальпация очень болезненна, активные движения невозможны, при пассивных — определяется патологическая подвижность в боковых направлениях.

Лечение. При переломах без смещения лечение в гипсовой повязке такое же, как и при изолированных переломах мыщелков. Переломы со смещением хорошо поддаются репозиции при помощи скелетного вытяжения. Руку укладывают на отводящую шину, скелетное вытяжение накладывают за локтевой отросток. Репозицию контролируют рентгенограммами. Как только устраняется смещение по оси, мыщелки сближают путем сжатия локтевого сустава с боков. После этого, не снимая скелетное вытяжение, необходимо наложить на 3 нед У-образную гипсовую лонгету через локтевой сустав по наружно-внутренней поверхности плеча. Если такими методами вправить отломки не удалось, показан остеосинтез мыщелков спицами, винтами, болтами, У-образными пластинами. После операции проводят лечение по методике, показанной при межмыщелковых переломах без смещения. У взрослых даже после идеальной репозиции часто остается некоторое ограничение объема движений в локтевом суставе. Осложнения, которые наблюдаются при повреждениях дистального конца плечевой кости, могут быть, разделены на осложнения, возникающие во время репозиции (например, повреждения нервов), осложнения, возникающие в первые дни после репозиции и зависящие от чрезмерного сдавления области локтевого сустава гипсовой повязкой или гематомой (ишемическая контрактура Фолькмана, некроз мягких тканей), и поздние осложнения (оссификация капсулярно-связочного аппарата, оссифицирующий миозит). С целью профилактики этих осложнений следует избегать грубых, травматичных манипуляций и ранних пассивных движений в локтевом суставе. Массаж считается одной из причин возникновения гетеротопической оссификации.

Источник