Диагностика компрессионного перелома у детей

Н. А. Боев МУЗ Городская клиническая больница № 9, г. Челябинск

Компрессионные переломы тел позвонков в детском возрасте являются относительно частым видом травм, и в настоящее время отмечается тенденция к их увеличению. При этом причины могут быть самые различные: гиподинамия и бытовые условия, экологические факторы, а также улучшение диагностики.

Особую значимость имеют экологические факторы, влияющие на прочность позвонков, в результате чего возникает несоответствие степени травмы и повреждения позвонков. Необходимо отметить, что эластичность позвоночно-дискового комплекса в целом у детей часто предохраняет позвонки от тяжелых повреждений.

Для диагностики компрессионных переломов тел позвонков у детей большое значение имеет выяснение обстоятельства травмы. Наиболее частой причиной возникновения компрессионных переломов тел грудных позвонков у детей является форсированное сгибание туловища или в

результате внешнего воздействия, или при падении на спину. Так, при анализе 52 случаев неосложненных компрессионных переломов тел позвонков у детей, по данным нашей больницы, причина падения с различной высоты: II этажа здания, дерева, перекладины, качелей встретились в 28 (53,8%) случаях; форсированное сгибание позвоночника во время борьбы, выполнении кувырков — 6 (11,5%); паде¬ние на спину во время бега, прыжков — 11 (22%); ДТП — 7 (12,7%).

По возрасту дети распределились следующим образом: от 3 до 7 лет — 5 детей, от 5 до 10 лет — 18, от 10 до 15 лет — 29. Мальчиков было 28, девочек — 24.

При падении на ноги или ягодицы страдают тела нижнегрудных и поясничных позвонков, при падении вниз головой — тела шейных и верхнегрудных позвонков. Здесь необходимо отметить, что в последнее время значительно возросло количество детей с компрессионными переломами, возникающими в результате минимальной травмы (падение на спину на ровном месте, кувырок и др.), при этом повреждаются тела нескольких позвонков, как смежных, так и через один или несколько сегментов.

По виду травматизма первое место занимает уличная травма — 29 случаев, затем бытовая — 7, спортивная — 6, школьная — 5, прочие — 5.

Сразу после травмы все дети жалуются на боли в области повреждения, интенсивность которых нарастает при нагрузке на позвоночник. У детей часто возникают иррадиирущие боли: при травме верхнегрудного отдела боли возникают в шейном отделе, при травме среднегрудного отдела — в грудной клетке, при травме поясничного отдела — в животе.

Интенсивность и длительность болей часто не соответствуют тяжести анатомического повреждения. Часто боли носят кратковременный характер и исчезают через несколько дней после травмы, даже в наблюдениях, когда не проводилось соответствующего лечения. Однако в последнем случае ноющие боли и неприятные ощущения в спине, которые усиливаются при статистической нагрузке и при выполнении физической работы, возобновляются спустя несколько недель.

Среди клинических признаков компрессионного перелома тела позвонка у детей наиболее характерными являются: напряжение паравертебральных мышц в месте повреждения, болезненность при пальпации и перкуссии остистых отростков поврежденных позвонков, боли в месте перелома при осевой нагрузке, ограничение подвижности позвоночника. Необходимо отметить, что клинические проявления компрессионного перелома тел позвонков у детей даже в первые сутки после травмы не всегда достаточно выражены.

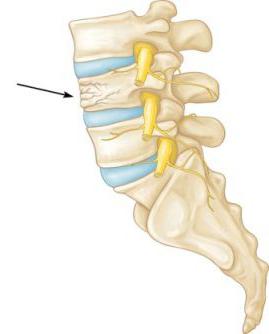

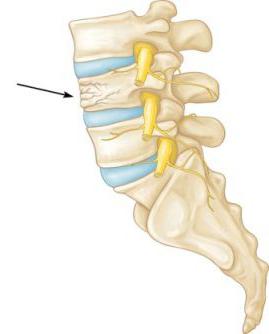

Основным, наиболее информативным методом обследования, позволяющим установить наличие компрессионного перелома, является рентгенографический. Рентгенограммы выполняются с центрацией на предполагаемое место повреждения в двух проекциях — переднезадней и боковой. Признаками компрессионного перелома на переднезадних спондилограммах являются: углубление талии тела позвонка, боковая клиновидность и расширение тени тела позвонка; на боковых спондилограммах — клиновидная деформация тела различной степени выраженности, ступенеобразная деформация замыкательных пластинок, сползание замыкательной пластинки с образованием клиновидного выступа на вентральной поверхности позвонка, уплотнение костной структуры тела позвонка, расширение межпозвонкового пространства, а у детей младшего возраста — асимметричное расположение или отсутствие центральной сосудистой щели при ее наличии у смежных позвонков.

Несмотря на большое количество рентгенологических признаков компрессионного перелома, в ряде случаев, особенно когда имеет место легкая травма, наступившая при нетипичных обстоятельствах, рентгенологический диагноз остается также сомнительным. Это связано как с рентгенологическими особенностями тел позвонков у детей, так и с возросшим количеством детей, имеющих диспластические и дистрофические изменения. В этом случае помощь оказывает томография, а еще лучше — магнитно-резонансная томография. Сущность метода заключается в том, что в результате травмы происходят нарушение кровообращения в костной ткани и отек костного мозга позвонка. На магнитно-резонансной томограмме мы всегда видим усиление сигнала от травмированных позвонков, которое при адекватном лечении исчезает к двум месяцам после травмы. Усиление сигнала от позвонков, имеющих даже незначительную клиновидность, расценивается как компрессионный перелом, и наоборот, отсутствие сигнала при наличии клиновидности и компрессии расценивается как диспластическая причина рентгенологических изменений. Магнитно-резонансная томография помогает нам оценить состояние межпозвонковых дисков, а также состояние позвоночного канала. Иногда усиление сигнала распространяется на соседние позвонки. В этом случае можно говорить о контузии этих позвонков или о реактивных изменениях в них. На лечебную тактику в остром периоде такие изменения не влияют, а окончательный диагноз, т. е. количество компрессированных позвонков, устанавливается после контрольной рентгенографии или магнитно-резонансной томографии. В ряде случаев используется компьютерная томография, хотя в детском возрасте желательно обходиться без данного вида исследования.

Таким образом, диагностика компрессионных переломов тел позвонков у детей должна быть направлена как на установление точной локализации травмированных позвонков и тяжести повреждения, так и на выявление патологических изменений, происходящих в травмированной костной, хрящевой и окружающих позвоночный столб мягких тканях, а также в других органах и системах пострадавшего ребенка.

Лечение во всех наблюдаемых нами случаях проводилось в условиях стационара. Назначали строгий постельный режим на щите с приподнятым головным концом, разгружая позвоночник с помощью вытяжения лямками за подмышечные впадины или на петле Глиссона. Со 2-го дня с момента поступления назначалась магнитотерапия на область поврежденных позвонков, проводился электрофорез с новокаином с целью уменьшения болевого синдрома. Начиная с 5-7 дня назначалась лечебная гимнастика, массаж мышц спины, парафинолечение. Все лечебные мероприятия производились непосредственно в палате. Средний срок лечения в стационаре составил 30 дней. К концу этого срока ребенка постепенно ставили на ноги, но обязательно в спиноразгибателе или корректоре осанки.

Необходимо отметить, что детей при отсутствии выраженного болевого синдрома очень сложно удержать на строгом постельном режиме. В случаях недисциплинированности ребенка (27% от всех наблюдений) ребенку накладывали гипсовый корсет или корсет из скотч-каста, в котором пациента выписывали на амбулаторное лечение.

В данных случаях фиксация корсетом продолжалась от 2-х до 4-х месяцев, в зависимости от степени компрессии тел позвонков и их количества. В амбулаторных условиях пациенты подлежали диспансерному наблюдению в течение года. Учебный процесс осуществлялся в индивидуальном порядке на дому в положении лежа. Рекомендовалось исключить нагрузки в положении сидя в течение 5-6 месяцев.

Через полгода пациенты, как правило, приступали к занятиям в школе с ограничением физических упражнений (бег, прыжки и т. д.) в течение года. Во всех случаях было достигнуто полное функциональное выздоровление.

Анализируя отдаленные наблюдения через 3-5 лет, необходимо отметить остающуюся клиновидную деформацию тел позвонков на спондилограммах, которая с увеличением возраста пациента увеличивается и в сроках остаточных явлений.

Таким образом, благоприятные результаты при консервативном лечении возможны при исключении осевой нагрузки на поврежденные позвонки (строгое соблюдение постельного режима, исключение осевой нагрузки в положении сидя), профилактике снижения тонуса мышц спины и нижних конечностей (массаж, ЛФК).

Версия для печати

Источник

У детей кости находятся в процессе роста, поэтому часто подвергаются различным травмам. Одной из самых серьезных является компрессионный перелом позвоночника. У ребенка он встречается редко, но такая травма может иметь опасные последствия. Потому каждому родителю нужно знать, как предотвратить такие повреждения, как распознать, что случился перелом, и как правильно оказать первую помощь. Хотя у детей кости срастаются быстрее, чем у взрослых, но лечение после такой травмы вместе с периодом реабилитации обычно занимает не менее двух лет.

Что такое компрессионный перелом

Это серьезное повреждение позвоночника, представляющее собой нарушение целостности одного или нескольких позвонков из-за их сжатия или резкого сдавливания. Часто он сопровождается отеком мягких тканей, ущемлением нервов или сосудов. Позвонки могут не только сжаться или расплющиться, но и даже потрескаться. Происходит это при прыжке или падении с высоты, ударе или резком движении. Чаще всего случается компрессионный перелом позвоночника грудного отдела у детей или же в области поясницы. Сжатие позвонков может привести к повреждению спинного мозга и параличу конечностей. По статистике, такие травмы случаются у детей редко. Ведь до полного окостенения позвоночник является довольно гибким, а межпозвоночные диски — высокими.

Причины получения травмы

Компрессионный перелом позвоночника у ребенка может случиться даже от незначительного удара или падения на ягодицы. Такое чаще встречается у детей, кости которых испытывают недостаток кальция. Это бывает при остеопорозе или остеомиелите. Но травме может подвергнуться любой ребенок. Причины компрессионного перелома чаще всего бывают такие:

- падения, особенно опасно это, когда приземление происходит на ягодицы;

- неудачное ныряние в воду;

- резкий наклон или неправильно выполненный кувырок;

- автомобильные аварии.

Признаки компрессионного перелома

Иногда травма случается в легкой форме. В таких случаях родители могут не понять, что у ребенка компрессионный перелом позвоночника. Симптомы неосложненной травмы смазаны и напоминают признаки ушиба. Поэтому важно при любом падении на спину или ягодицы, ударе по позвоночнику сразу обратиться к врачу. Нужно провести обследование и выяснить, есть ли повреждения.

Часто можно по внешним признакам и жалобам ребенка определить, что у него компрессионный перелом позвоночника. Симптомы будут отличаться, в зависимости от вида и места травмы.

- При переломе в области грудных позвонков чувствуется боль в лопатках. Потом она охватывает всю грудную клетку. Кроме того, ребенок испытывает проблемы с дыханием.

- Если повреждения затронули поясничные позвонки, то могут наблюдаться боли в животе и напряжение грудных мышц. Любое движение дается ребенку с трудом.

- Вынужденное положение головы и заметная деформация в области шеи указывают на перелом шейного позвонка. Ребенок испытывает сильную боль, а мышцы шеи напряжены.

- Более серьезными симптомами сопровождается осложненный перелом. Повреждение сосудов и нервов приводит к онемению конечностей, возможен их частичный паралич. Наблюдается расстройство мочеиспускания, мышечная слабость и пониженное давление.

Самый главный признак любого компрессионного перелома — это боль. Она может быть сильной вначале, а потом почти исчезнуть или же, наоборот, будет усиливаться.

Виды травм позвоночника

По наличию осложнений такие повреждения бывают осложненными и неосложненными. Опасность первого типа в том, что ребенок может не сказать о небольшой боли в спине. А без лечения такая травма имеет тяжелые последствия. Среди осложненных особенно опасен компрессионный перелом грудного позвоночника. Его последствием может быть нарушение работы сердца и легких.

В зависимости от степени деформации позвонков, выделяют три типа травмы.

- Компрессионный перелом первой степени характеризуется уменьшением высоты позвонка на 30%. Такая травма успешно лечится и при своевременно оказанной помощи прогноз терапии благоприятный.

- Перелом второй степени представляет собой сжатие позвонка наполовину. В большинстве случае после этого появляются серьезные осложнения.

- Деформация более 50% относится к очень серьезным травмам и у детей диагностируется редко. Обычно третья степень перелома характеризуется повреждением спинного мозга.

Диагностика травмы у детей

Сама боль в спине не является основанием для постановки диагноза «компрессионный перелом позвоночника». У ребенка такие ощущения могут появиться и по другим причинам. Поэтому при подозрении на повреждение необходимо посетить травматолога. Он назначит диагностические процедуры, которые помогут поставить правильный диагноз.

- В первую очередь делается рентген в двух проекциях. Это помогает выявить, в каком месте произошло повреждение и каков его характер.

- Состояние спинного мозга и изучение травмированного позвоночника делается с помощью КТ и миелографии.

- Если есть признаки поражения нервных корешков, проводится МРТ позвоночника. Цена его от 2,5 до 7 тысяч рублей, но этот метод обследования действительно информативен.

- Можно сделать еще денситометрию, которая поможет выявить наличие у ребенка остеопороза.

Особенности оказания первой помощи

Главное правило, которое должны соблюдать взрослые, которые находятся рядом с ребенком во время травмы — это не допустить смещения позвонков и их дальнейшей деформации. Для этого нужно обеспечить неподвижность пострадавшего и его скорейшую доставку в больницу. Травмы позвоночника — это очень серьезное повреждение, поэтому очень важно знать, как оказать при них первую помощь.

- При компрессионном переломе в области поясницы нужно уложить ребенка на живот, подложив под голову что-нибудь мягкое.

- При травме в грудном отделе важно, чтобы ребенок лежал на спине на ровной твердой поверхности.

- Перелом шейного позвонка особенно опасен тем, что малейшее неосторожное движение может привести к повреждению спинного мозга. Поэтому нельзя трогать, а тем более пытаться выправить деформации позвоночника. Нужно обложить шею ребенка ватой или чем-нибудь мягким и забинтовать.

- При любых травмах позвоночника пострадавшему нельзя сидеть, ходить и даже поворачиваться.

Компрессионный перелом позвоночника у детей: лечение

Методы терапии зависят от вида перелома. Осложненная травма лечится только с помощью хирургического вмешательства: вставляются титановые пластины или заполняются полости в поврежденном позвонке специальным цементом. Но такие травмы у детей встречаются довольно редко. Поэтому наиболее востребована методика лечения неосложненного перелома. Чтобы прогноз терапии был благоприятным, необходимо своевременное оказание помощи, длительное комплексное лечение и соблюдение последовательности в применении различных методов. Самые эффективные при такой травме — это ЛФК, массаж, дыхательные упражнения и физиотерапевтические процедуры.

Проходит лечение компрессионного перелома в несколько этапов:

- Первые 3-4 недели после травмы. Все это время ребенок находится в больнице. Лечение заключается в строгом постельном режиме и вытяжке позвоночника с помощи петли Глиссона или колец Дельбе на наклонной кровати. Цель такой терапии в том, чтобы снять нагрузку с мышц, предотвратить еще более сильную деформацию позвонков и защитить спинной мозг от повреждения. Первые несколько дней нужно еще снимать болевые ощущения.

- Во второй месяц после травмы задача лечения — восстановить функцию мышц и связок и подготовить позвоночник к двигательным нагрузкам. После неосложненного перелома в это время ребенок уже может вставать на короткое время. Лежать пострадавший должен на твердой ровной поверхности без подушки.

- Почти целый год после травмы проходит активное восстановление функций позвоночника. В это время проводятся реабилитационные мероприятия, призванные вернуть подвижность мышцам и связкам.

- После этого еще целый год нужно продолжать выполнять специальный комплекс ЛФК и физиотерапевтические процедуры. И только по прошествии двух лет после травмы можно говорить об успешном излечении.

Компрессионный перелом позвоночника: реабилитация

Вставать и ходить ребенку разрешено через 1-2 месяца после травмы. Зависит это от тяжести и характера повреждения. Первое время в вертикальном положении можно находиться только в специальном корсете. Врач назначает время ношения ортеза индивидуально. Но большую часть суток ребенок первый год проводит лежа на спине или на животе. Сидеть же пострадавшему нельзя долго. Обычно разрешается садиться после компрессионного перелома позвоночника только через 4-8 месяцев. Корсет же носится не менее года, в зависимости от характера повреждения.

Задачи реабилитации после такой травмы — это восстановить подвижность позвоночника, работу связок, укрепить мышечный корсет и наладить кровообращение. Для этого курсами применяются физиотерапевтические процедуры. Очень важно, чтобы в течение последующих двух лет ребенок регулярно выполнял специальные упражнения лечебной физкультуры.

Физиотерапевтичекие процедуры и ЛФК

Они назначаются уже через неделю после травмы. Это могут быть электрофорез с эуфилином для расширения капилляров, магнитотерапия, улучшающая кровообращение, электромиостимуляция. Назначаются также УВЧ, парафиновые аппликации, водные процедуры. Очень эффективен массаж, которые делается после исчезновения болей и проводится курсами потом несколько раз в течение последующих двух лет.

Но основной метод лечения компрессионного перелома — это ЛФК. Ее задачи — укрепить мышечный корсет, улучшить кровообращение и стимулировать работу желудочно-кишечного тракта. Начинают выполнять ЛФК уже через 3-5 дней после травмы. Сначала это дыхательные упражнения, напряжение мышц и подъем рук. Запрещено поднимать голову и ноги в первый месяц. После исчезновения болей разрешается на короткое время переворачиваться на живот. Первые 1-2 месяца упражнения выполняются только в положении лежа. После этого составляется индивидуальный комплекс для занятий в вертикальном положении.

Возможные последствия травмы

Чаще всего случается неосложненный компрессионный перелом позвоночника у ребенка. Обычно выздоровление после травмы проходит успешно, и через пару лет пострадавший может забыть о повреждении. В 90% случаев такие переломы проходят без последствий. Но при несвоевременном оказании помощи или отсутствии лечения, а также после более серьезной травмы часто бывают осложнения:

- искривления позвоночника, чаще всего сколиоз и кифоз;

- через некоторое время развивается остеохондроз;

- частым последствием компрессионного перелома бывает радикулит;

- очень опасен стеноз позвоночного канала, который приводит к ухудшению кровообращения;

- самым тяжелым последствием травмы может быть полный паралич нижних конечностей.

Профилактика компрессионных переломов у детей

На самом деле очень сложно оградить ребенка от падений. Но родителям нужно знать, что больше всего подвержены переломам при незначительных травмах те, кто болен остеопорозом. Поэтому нужно регулярно проводить обследование скелета ребенка и не допускать недостатка в его рационе кальция и витамина D. После каждого падения, особенно на спину, желательно пройти обследование. Самым информативным является МРТ позвоночника. Цена его довольно высока, но обследование поможет вовремя выявить повреждения и избежать осложнений.

Важно, чтобы родители обеспечили ребенку правильное питание и нужный уровень двигательной нагрузки. Нужно оберегать его от прыжков с высоты, поднятия тяжестей и резких наклонов. Тогда позвоночник ребенка будет всегда крепким и здоровым.

Источник