Деформация в виде галифе характерны для перелома

В связи с некоторыми особенностями смещения отломков при переломе бедренной кости на разных уровнях различают перелом диафиза бедра в верхней, средней и нижней трети.

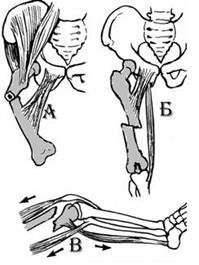

Характер смещения отломков зависит от многих причин. Значительная роль в механизме смещения отломков отводится тяге мышц. При нарушении целости кости смещение костных отломков бедра может происходить по ширине, длине, под углом и по периферии. Однако в ряде случаев выявлены характерные типы смещений отломков в связи с уровнем перелома. Так, при переломах в верхней трети бедра образуется смещение отломков под углом, открытым кнутри. Происходит это под влиянием ретракции (сокращения) мышц. Ретракция пояснично-подвздошной мышцы подтягивает проксимальный отломок бедра кпереди, а средняя и малая ягодичные мышцы — кнаружи. В то же время дистальный отломок смещается кнутри под действием тяги приводящих мышц (рис. 62). Появляется типичная деформация в виде «галифе».

При переломах бедра в нижней трети дистальный отломок под влиянием тяги икроножных мышц смещается кзади, при этом чем короче дистальный отломок, тем в большей степени выражено это смещение. Известны случаи, когда резкое смещение дистального отломка бедра приводит к сдавлению сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке.

Симптомы. Клиническая симптоматика во многом определяется механизмом травмы, уровнем и характером перелома.

Рис. 62. Смещение отломков бедра. а — смещение под углом, открытым кнутри, при переломе бедра в верхней трети; б — смещение по ширине и по длине при переломе бедра в средней трети; в — смещение дистального отломка кзади при переломе бедра в нижней трети; г — эпифизеолиз дистального эпифиза бедра со смещением отломков.

Диагноз перелома ставится без больших затруднений, так как обычно эти переломы сопровождаются смещением отломков.

Жалобы на боли в месте перелома как в покое, так и особенно при попытке Движения ногой. При осмотре определяется деформация на месте перелома, наружная ротация дистального отдела конечности, укорочение бедра за счет смещения отломков по длине и под углом.

При пальпации на месте перелома определяется резкая болезненность, деформация, патологическая подвижность, иногда прощупывается конец одного из отломков. Так как не исключена возможность повреждения сосудисто-нервного пучка, при обследовании больного необходимо проверить пульс на периферических сосудах.

Для окончательного уточнения характера перелома и степени смещения отломков необходимо произвести рентгенографию бедра в двух проекциях.

Первая помощь. Больному производят обезболивание путем подкожной инъекции 1 мл 1 % раствора морфина. Конечность фиксируют шиной Дитерихса.

Лечение. При поступлении больного в стационар ему подкожно вводят морфин, применяют сердечные средства, обезболивают место перелома введением 20— 30 мл 2% раствора новокаина. В дальнейшем в зависимости от характера перелома проводится лечение методом скелетного вытяжения или остеосинтез.

Спица или клемма проводится за дистальный отдел бедра или через бугристость большеберцовой кости. На голень накладывают клеевое вытяжение. Вытяжение осуществляется «а шине ЦИТО с блоками либо на ортопедической кровати с комплектом балканских рам со специальными штангами и блоками, которые укрепляются на кровати. Нужное положение конечности придается благодаря применению специальных ортопедических подушек, противоулора, подвешивающих петель и др. (рис. 63). При вправлении методом вытяжения необходимо руководствоваться общим правилом вправления переломов, устанавливая периферический отломок в оси проксимального. Для этого при переломах бедра в верхней трети голень и дистальный отдел бедра устанавливаются в положении отведения от средней линии под углом 120—130°. Нога согнута в коленном и тазобедренном суставах под углом 140°. Это среднефизиологическое положение конечности, при котором наступает максимальное расслабление мускулатуры, что весьма важно для облегчения процесса сопоставления отломков.

Рис. 63. Система скелетного вытяжения при лечении переломов бедра в средней трети.

При переломах бедра в нижней трети дистальный отломок смещается кзади. Для того чтобы установить его в оси проксимального отломка, необходимо согнуть ногу в коленном суставе до угла 60—70°, что приводит к расслаблению икроножной мышцы, которая удерживает нижний конец бедра в этом положении. При переломе бедра в средней трети ноге придают среднее положение по отношению к дистальной линии. При вправлении перелома бедра методом скелетного вытяжения сопоставление отломков достигается постепенным наращиванием грузов до 9—10 кг. Вытяжением устраняется смещение отломков по длине. Угловые же и поперечные смещения устраняются системой вправляющих петель.

Обычно вправление отломков достигается в течение

2—3—4 дней. Затем грузы уменьшают до 4—5 кг. Скелетное вытяжение осуществляют в течение 5—6 нед, после чего накладывают клеевое вытяжение на бедро (3 кг) и на голень (2 кг).

Через 2,5 мес после перелома больному разрешается ходить с помощью костылей вначале без нагрузки, а через 3 мес — с дозированной нагрузкой.

Лечение методом скелетного вытяжения позволяет в ранние сроки после травмы проводить лечебную физкультуру для голеностопного, а затем и коленного сустава, массаж мышц, физиотерапевтические процедуры. Все это не только сказывается благоприятно на восстановлении функции коленного и тазобедренного сустава, но и оказывает стимулирующее влияние на заживление переломов.

Лечению методом скелетного вытяжения подлежат больные с косыми переломами бедра. При поперечных переломах бедра, косых переломах с небольшой скошенной поверхностью, интерпозиции мягких тканей, при двойных, а также при некоторых открытых переломах показано оперативное лечение — интрамедуллярный остеосинтез металлическим штифтом. В настоящее время широко применяются штифты конструкции ЦИТО, Богданова, Дуброва, пластинки Новикова. Чаще используется ретроградный способ введения штифта (рис. 64).

Рис. 64. Ретроградный способ введения стержня при переломе бедра.

а, б, в — этапы операции.

Разрезом по наружной поверхности бедра обнажают место перелома. Выделяют конец проксимального отломка и вводят в него металлический штифт. Ударами молотка продвигают его вверх до выхода штифта над большим вертелом. Рассекают кожу над концом штифта и выводят его в рану до тех пор, пока дистальный конец штифта окажется на уровне плоскости излома. Затем сопоставляют отломки и ударами молотка по проксимальному концу штифта вводят его в дистальный отломок бедренной кости. Введенный штифт должен плотно фиксировать отломки, быть достаточно длинным, чтобы войти в костномозговой канал дистального отломка на глубину не менее 6—8 см, и быть достаточно коротким, чтобы дистальный конец штифта не проник в коленный сустав.

Послеоперационную рану послойно ушивают наглухо. В послеоперационном периоде больного укладывают на шину ЦИТО, ноге придают положение сгибания в коленном и тазобедренном суставах до угла 140° и по заживлении раны проводят лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию. С 10-го дня после операции при прочной фиксации отломков больному разрешают ходить с помощью костылей, слегка нагружая оперированную ногу.

В ряде случаев к 30-му дню при поперечных прочно сколоченных переломах больным разрешают ходить без костылей. В большинстве случаев полная нагрузка разрешается позднее, к 50—60-му дню. Ряд авторов после операции остеосинтеза фиксируют конечность гипсовой повязкой сроком до 45—50 дней.

Источник

Механизм. Перелом диафиза бедра может наступить в результате как прямой (ушиб, сдавление), так и непрямой травмы (перегиб, скручивание бедра). Они составляют 20-25% от всех переломов нижней конечности и весьма часто сопровождаются развитием шока.

Виды переломов. В зависимости от линии перелома различают поперечные, косые и винтообразные переломы бедра. Встречаются также оскольчатые и двойные переломы.

Клиника. Для диафизарнюго перелома бедра характерны следующие клинические симптомы:

· Резкая боль, усиливающаяся при попытке к движению, пальпации и нагрузке по оси конечности.

· Укорочение поврежденной конечности.

· Деформация диафиза бедра в виде галифе.

· Отек и припухлость бедра.

· Нога ниже перелома ротирована кнаружи.

· Наружный край стопы прилегает к постели.

· Активные движения в конечности невозможны, пассивные движения резко ограничены и болезненны.

· На уровне перелома определяются потологическая подвижность и костный хруст.

· При переломе бедра в нижней трети возможно сдавление сосудисто-нервного пучка смещенным кзади дистальным отломком. В таких случаях наблюдаются отек голени и стопы, побледнение и похолодание, а также выпадение чувствительности конечности ниже перелома.

· Уровень и вид перелома, а также степень смещения костных отломков уточняют по рентгеновским снимкам в двух проекциях. Смещения отломков при диафизарных переломах бедра могут быть самыми разнообразными: по ширине, по длине, под углом, ротационное. Однако в зависимости от уровня перелома наблюдаются типичные смещения отломков:

ü При переломе бедра в верхней трети (рис. а) проксимальный отломок вследствие сокращения средней и малой ягодичных мышц смещается кнаружи, а тягой подвздошно-поясничной мышцы – кпереди; дистальный отломок под действием тяги приводящих мышц смещается внутрь.

ü Перелом диафиза бедра на уровне средней трети (рис. б) сопровождается значительным смещением отломков по длине.

ü Для перелома бедра в нижней трети (рис. в) характерно смещение проксимального отломка кнутри под влиянием тяги приводящих мышц, а дистального кзади под действием тяги икроножной мышцы.

Лечение переломов диафиза бедра при необходимости должно начинаться с противошоковых мероприятий. Выбор метода лечения зависит от характера перелома и его локализации, возраста больного и наличия сопутствующей патологии.

Основным методом лечения диафизарных переломов бедра со смещением отломков у взрослых является метод постоянного скелетного вытяжения (рис. 9) с первоначальным вправляющим грузом по оси бедра около 15% веса тела больного. Индивидуальный вправляющий груз подбирается по рентгенограмме, проведенной через 24 – 48 часов от начала лечения.

Спица Киршнера проводится за надмыщелковую область бедренной кости, а клеевое вытяжение осуществляют за голень (груз 1-2 кг), стопа удерживается в нейтральном положении при помощи подстопника (груз 1 кг).

При переломах диафиза бедра в нижней трети, надмыщелковых переломах, выраженном травматическом синовите, проникновении трещин до субхондральной зоны скелетная тяга осуществляется за бугристость большеберцовой кости. Лечение проводят на шине Белера. Здоровая конечность должна быть разогнутой в коленном и тазобедренном суставе и упираться в специальный упор, укрепленный к ножной спинке кровати. Продолжительность такого лечения — 6 недель.

В особо сложных случаях смещения отломков перелома нижней трети диафиза бедра следует применять скелетное вытяжение двумя тягами (рис. 10):

1. За надмыщелковую область периферического отломка перпендикулярно оси бедра.

2. За бугристость большеберцовой кости по оси бедра.

К абсолютным показаниям для оперативного лечения относятся:

1) открытые переломы;

2) переломы с повреждением сосудисто-нервного пучка;

3) двойные переломы;

4) переломы с интерпозицией мягких тканей;

5) переломы у больных с психическими расстройствами.

К относительным показаниям относится наличие поперечного перелома бедренной кости. Во всех случаях оперативного лечения следует стремиться к выполнению стабильно-функционального остеосинтеза (накостный остеосинтез пластинами или остеосинтез аппаратами внешней фиксации), который позволяет достичь наилучших функциональных результатов.

Источник

Согласно различным данным статистических исследований, переломы диафиза бедренной кости составляют около двадцати пяти процентов всех возможных травм в этой области, несмотря на то, что сама бедренная кость — это довольно прочный участок человеческого скелета с крупным защитным чехлом из мышц.

Диафизарные переломы могут встречаться как у детей, в том числе новорожденных, так и у людей от 30 до 50 лет и пожилых пациентов, однако больше всего этой проблеме подвержены молодые люди в связи с активным образом жизни.

к содержанию ↑

Общее описание

Бедренная кость — это самая массивная трубчатая кость во всем скелете человека. Объем мышц, которые ее окружают со всех сторон, самый большой из всех групп.

С анатомической точки зрения эта кость представляет собой изогнутый вперед и наружу цилиндр. Размер этого изгиба варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей строения тела отдельного человека.

Интересно! Диафиз — это центральная часть трубчатой кости. При переломе в этой области часто наблюдается смещение отломков, так как мышцы крепятся особенным образом.

к содержанию ↑

Возможные причины проблемы

Чтобы произошел перелом, необходима сильная травмирующая механическая сила. Она бывает двух типов — прямая и косвенная.

В первом случае происходит непосредственное воздействие какой-либо силы на область бедра. Последствием этого могут быть поперечные, осколочные и двойные переломы: это зависит от того, какова площадь, форма травмирующего объекта, длительность его воздействия.

Косвенная, которую называют непрямой, травмирующая сила воздействует на изгиб обоих концов бедренной кости (проксимального и дистального), которые в это время находятся в фиксированном положении.

Отломки смещаются сначала по направлению воздействия травмирующей силы, а когда оно прекращается — по направлению сокращения мышц.

к содержанию ↑

Классификация травм

Специалисты классифицируют все возможные диафизарные переломы на группы в зависимости от уровня, на котором нарушилась целостность костной ткани.

Каждая из них имеет свои механизмы действия и особенности, которые важно учитывать при выборе методики хирургической репозиция костных отломков.

Виды:

- Верхняя треть. При таком нарушении мышцы ягодиц (прикрепляются к большому бугру) и подвздошно-поясничная мышца (прикрепляется к малому бугру) сдвигают проксимальный отломок к наружной стороне. Одновременно с этим приводящие мышцы сдвигают расположенный дальше от центра отломок по направлению внутрь и вверх. Деформация, которая происходит вследствие описанного явления, называется галифе с открытым внутрь углом и сильным укорочением бедра.

- Средняя треть. Этот вид перелома подразумевает, что проксимальный конец кости, то есть располагающийся ближе к центру, смещается в наружную сторону, а дистальный — во внутреннюю. Таким образом происходит деформация варусного типа с открытым внутрь углом. Если перелом происходит на границе между средней и нижней третями, то приводящие мышцы сдвигают проксимальный отломок во внутреннюю сторону, а дистальный — в наружную. При этом образуется деформация вальгусного типа с открытым наружу углом.

- Нижняя треть. Опасность такого вида травмы заключается в риске сжатия сосудисто-нервного пучка и повреждения подколенной артерии при сжатии икроножной мышцы и, как следствие, смещении отломка кости.

к содержанию ↑

Обзор ключевых симптомов

Симптомы, которые проявляются после происшествия с образованием перелома диафиза, зависят от разновидности травмы. Опишем каждую из них более подробно.

Со смещением

Определить конкретный диагноз — диафизарный перелом бедренной кости со смещением — довольно легко. О нем сигнализирует следующий набор симптомов:

- сильная боль, усиливающаяся при пальпации;

- потеря активной двигательной функции конечности;

- деформация ноги;

- ротация дистальной части конечности наружу, при которой внешний край стопы свободно укладывается на постель;

- патологическая подвижность в области деформации, наблюдаемая при пальпации.

Когда перелом происходит в нижней трети, важно следить за цветом кожи на стопе и голени, контролировать пульс в области подколенной артерии и тыльной артерии стопы, наблюдать за температурой в дистальных участках поврежденной ноги.

Срочно вызывать квалифицированную помощь необходимо, когда обнаруживаются следующие проявления:

- кожный покров побледнел;

- пульс в вышеназванных участках не прощупывается;

- резкая боль нарастает к дистальным участкам ноги;

- ухудшается чувствительность в стопах и пальцах, а позже утрачивается их двигательная функция.

к содержанию ↑

Без смещения и поднадкостничные переломы

Когда нет смещения или имеет место поднадкостничный перелом (аналогичный зеленой ветке), обычному человеку сложнее диагностировать проблему. Однако внимательное обследование у специалиста позволит исключить риск диагностической ошибки.

В первом случае пациент не в состоянии совершать активные движения травмированной конечностью, ощущает еще более острую боль при постукивании или надавливании на область пятки.

Важно! Отличие перелома диафиза бедренной кости от ушиба: если после ушиба боль при ощупывании ощущается только в месте удара, то при переломе обострение при пальпации происходит по всему периметру бедра.

Во втором случае могут проявляться такие же симптомы, поэтому окончательный диагноз объявляется после прохождения пациентом рентгеновского исследования.

к содержанию ↑

Конкретные методы лечения

Чтобы вылечить перелом диафиза без смещения, достаточно консервативных методов, первостепенный в числе которых — иммобилизация поврежденной конечности с помощью кокситной гипсовой повязки.

После перелома с поперечной плоскостью необходимо провести закрытое сопоставление обломков. После этого конечность иммобилизуют в рамках консервативного лечения. Аналогичным образом восстанавливается нога после травмы с зазубрено-поперечной плоскостью.

Остеосинтез оправдан в том случае, когда пациент — пожилой человек, не способный свободно передвигаться на костылях или имеющий противопоказания к ношению гипсовой повязки (сопутствующие заболевания, изменения в жизненно важных органах). В процессе процедуры используются аппараты внешней фиксации и внутрикостный гвоздь.

Если перелом произошел со смещением, и пациент — человек в молодом возрасте, используются такие методы терапии, как скелетное вытяжение и аппараты внешней фиксации.

Показания для этих процедур — отсутствие возможности провести закрытую репозицию из-за неблагоприятной косой плоскости, винтовой перелом (но только если отсутствует интерпозиция мягких тканей между отломками).

Переломы диафиза бедренной кости со смещением и внедрением тканей между основными фрагментами кости, когда достичь правильного сопоставления отломков в закрытую не представляется возможным, требуют использования метода открытого сопоставления и остеосинтеза с применением внутрикостного блокировочного гвоздя (метод И. М. Рубленика) или компрессионных пластин.

После того как пациент прошел все этапы назначенного врачом лечения, ему предстоит период реабилитации, который играет немаловажную роль в процессе восстановления поврежденной конечности. При условии выполнения всех предписаний специалиста можно добиться успехов в короткие сроки.

Источник