Чем опасен перелом верхней челюсти

Переломы челюсти во врачебной практике встречаются довольно часто. Доктора отмечают, что повреждения челюстной кости составляют седьмую часть от общего количества переломов.

Чтобы вовремя распознать проблему и принять необходимые меры, следует разобраться в существующих видах травмы и их симптоматике.

Что представляет собой челюстной перелом

Переломы челюсти представляют собой повреждение челюстной кости в любом месте, сопровождаемое нарушением целостности окружающих тканей. При этом могут быть затронуты мышцы, лицевые нервы, сосуды.

Причины такого рода травм различны, но чаще всего они обусловлены механическим воздействием: ударом, падением, аварией. Кроме того, встречается также перелом патологический, который возникает в результате внешнего воздействия на челюстную кость при наличии хронических заболеваний, таких как сифилис кости, остеомиелит, опухоли. Так, при тяжелом течении остеомиелита отмирают участки кости, что приводит к ее спонтанному перелому.

Как распознать перелом челюсти

Существует несколько признаков, по которым можно предположить наличие перелома челюсти:

- При травмировании человек чувствует сильную боль.

- При попытке открыть либо закрыть рот болевые ощущения усиливаются, может слышаться щелчок.

- Челюсть может смещаться в сторону.

- При открытом переломе наблюдается разрыв лицевых тканей над челюстной костью.

- В случае, когда затронуты нервные окончания, ощущается некоторое онемение во время прикосновения к лицу.

- Головная боль, головокружение.

Симптомы могут отличаться, все зависит от того, какая часть кости повреждена.

Для установления вида челюстной травмы незамедлительно следует обратиться к доктору и провести диагностический анализ. В него входит внешний осмотр, рентгенологическое обследование.

Перелом челюсти часто сопровождается повреждениями мозга или шейного отдела позвоночника. Чтобы исключить подобные осложнения, проводится дополнительный анализ.

Виды переломов челюсти

Переломы челюсти имеют обширную классификацию по нескольким направлениям:

1. Разделение по этиологическому или причинному фактору:

- возникновение перелома челюстей в результате травмы;

- перелом челюсти в результате патологии тканей и кости.

2. В зависимости от линии перелома:

- продольные;

- прямые;

- косые;

- зигзагообразные;

- осколчатые;

- поперечные.

3. По количеству обломков:

- множественные;

- единичные;

- двойные;

- тройные.

4. В зависимости от расположения перелома:

- перелом нижней челюсти;

- перелом верхней челюсти.

5. По степени нарушения челюстной кости:

- полные;

- неполные (трещины, отломы).

6. В зависимости от степени затрагивания мягких тканей:

- закрытые переломы – мягкие ткани не затронуты;

- открытые – нарушена целостность мягких тканей.

Кроме этого, переломы челюстей бывают:

- с дефектами и без дефектов;

- комбинированные.

Лечение перелома нижней челюсти

Основными симптомами при переломах нижней челюсти являются:

- боль;

- невозможность разжевывания пищи из-за болевого синдрома;

- возможное онемение подбородка, губ;

- нарушение прикуса;

- тошнота;

- головокружение.

В процессе диагностики доктор, в первую очередь, определяет общее физическое состояние больного. Для этого измеряется пульс, давление. После этого, с целью исключения черепно-мозговой травмы, проводится томография.

Во время внешнего осмотра определяются болезненные точки, дефекты, гематомы. Проводится тест, при котором выявляется предполагаемое место перелома. После чего проводится рентгенологическое обследование.

По углам нижняя челюсть имеет очень тонкую структуру и даже при незначительном ударе либо другом боковом повреждении возможен перелом.

Часто встречаются двойные, тройные и множественные переломы нижней челюсти. Лечение таких травм является сложным и занимает более долгий период реабилитации.

Терапия

Когда наблюдается перелом нижней челюсти, лечение должно последовать незамедлительно — это позволит избежать множества осложнений.

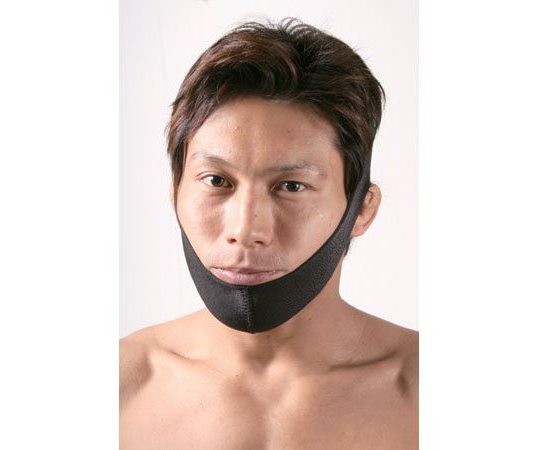

Перед транспортированием человека в медицинское учреждение следует оказать больному первую помощь. Необходимо зафиксировать нижнюю челюсть в неподвижном состоянии при помощи повязки или бинта.

Наиболее частыми местами перелома нижней челюсти являются:

- проекция ментального отверстия;

- середина челюсти;

- отросток суставный;

- углы челюсти.

Отек тканей нередко сопровождает перелом нижней челюсти. Лечение в таком случае начинают с прикладывания холодного компресса. После этого, под местным обезболиванием, доктор проводит процедуру по совмещению отломков кости, а затем фиксирует челюсть на весь период лечения.

Кость нижней челюсти могут закрепить с помощью капроновой жилы или проволоки. Параллельно проводится противовоспалительная терапия, назначается прием витаминов и средств для укрепления иммунитета.

Перелом верхней челюсти

Верхняя челюсть – парная кость, она расположена в центре лица и участвует в образовании полости носа, рта, глазниц. Перелом верхней челюсти очень опасен. Во-первых, может быть задет череп. Во-вторых, существует опасность сотрясения мозга или развития такого заболевания, как менингит.

Помимо стандартных симптомов, переломы верхней челюсти могут сопровождаться кровоизлиянием, гематомами в области глаз, ухудшением зрения, потерей сознания. Дыхательная и жевательная функции затрудняются. Если человек не может дышать, следует освободить дыхательные пути и полость рта от мешающих инородных тел.

При подобной травме может открыться кровотечение. Чтобы его остановить, следует наложить тампон либо давящую повязку.

Осложненный перелом челюсти

Осложненным считается перелом челюсти со смещением, при котором происходит нарушение нормального расположения костных осколков. Может быть полным и неполным.

Полный перелом – связи между составляющими кости нарушены.

Неполный – связь между составляющими кости не нарушена либо нарушена незначительно.

Перелом нижней челюсти со смещением первоначально требует совмещения отломков, снятия отека, после чего необходима жесткая фиксация.

В случае перелома верхней челюсти часто необходимо ее вытяжение. Для этого используют специальный ортопедический аппарат, который постепенно возвращает поврежденную кость в правильное положение.

Такого рода травмы весьма опасны, поскольку могут спровоцировать асфиксию, что, при несвоевременном оказании помощи, может привести к летальному исходу. Чтобы не допустить удушья, следует очистить ротовую полость от инородных тел, крови, после чего поместить человека в горизонтальное положение, лицом вниз, подложив под грудь скатанное одеяло либо одежду.

Шинирование при переломе челюсти

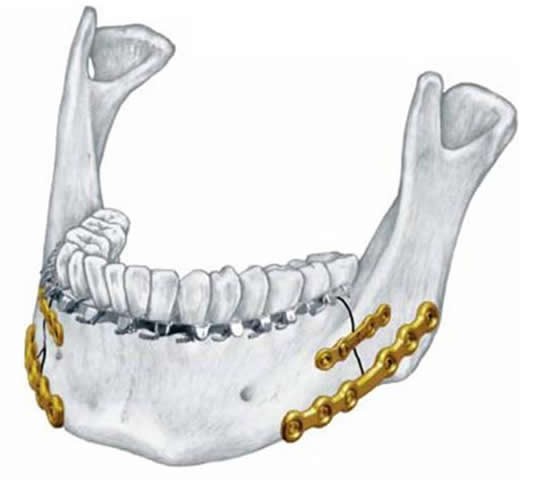

Основным методом лечения переломов челюстей является шинирование – это фиксация отломков с помощью специальной конструкции из проволоки или пластмассы.

Шинирование бывает следующих типов:

- Одностороннее – применяется при переломе одной половины челюстной кости. Используется проволока, которая крепится на травмированный участок.

- Двустороннее – применяется проволока более жесткая, дополнительно устанавливаются крючки и кольца.

- Двухчелюстное – используется при переломе верхней и нижней челюстей со смещением. Используется проволока из меди, которая крепится на зубы и резиновыми кольцами фиксирует обе челюсти.

Шина при переломе челюсти может быть также пластмассовой. Она накладывается под подбородок, проходит по щекам и фиксируется с помощью бинта вокруг головы. Но к этому способу, как правило, прибегают в том случае, если требуется срочное шинирование (например, при транспортировке больного в медицинское учреждение).

Если у человека осложненный перелом челюсти, шинирование проводится строго после совмещения отломков. Могут также потребоваться дополнительные внешние аппараты фиксации.

Возможные осложнения

К вероятным осложнениям при переломах верхней и нижней челюстей относятся:

- гайморит;

- остеомиелит;

- неправильное срастание отломков;

- сустав ложный.

Гайморит чаще всего возникает при переломе верхней челюсти и обусловлен наличием в верхнечелюстных пазухах мелких костных осколков.

Остеомиелит – частое осложнение при переломе нижней челюсти. Представляет собой гнойное образование, которое поражает кость. С целью недопущения развития данной патологии назначают противомикробные препараты, физиотерапию, прием витаминов.

Неправильно сросшийся перелом челюсти может иметь место в следующих случаях:

- больной поздно обратился в медицинское учреждение;

- нарушался лечебный режим;

- когда произошел перелом челюсти, шинирование провели по неверно подобранному методу.

Исправить ситуацию можно хирургическим путем (чаще всего так и делают) либо с помощью вытяжной системы.

Сустав ложный может возникнуть при остеомиелите, представляет собой нарушение челюстной кости с подвижностью в некоторых отделах. Лечение только оперативное.

Реабилитация

Период восстановления после перелома челюсти включает в себя следующие этапы:

- Фиксация отломков. Применяется шина при переломе челюсти и некоторые другие виды закрепляющих аппаратов.

- Противовоспалительная терапия. Включает в себя прием антибиотиков, противогрибковых и общеукрепляющих препаратов.

- Правильная гигиена полости рта. Проводится как доктором, так и самим пациентом. Заключается в очистке шины, зубов от остатков пищи, обработке полости рта специальными противомикробными средствами. Ежедневно следует выполнять полоскания раствором соды, а после еды использовать антисептики.

- Физиотерапия — специальная гимнастика, направленная на восстановление функций челюсти. Упражнения стоит начинать уже с первого дня травмы, чтобы предупредить образование рубцов и избежать такого осложнения, как неправильно сросшийся перелом челюсти.

Чтобы восстановить все функции челюсти, следует выполнять гимнастику ежедневно. Ее принцип заключается в разработке мышц, суставов. Для этого нужно делать массирующие движения, после чего переходить к произношению букв, звуков, широко открывая рот. Можно имитировать жевательные движения. Вначале это будет вызывать болевые ощущения, но постепенно дискомфорт пройдет.

Если пострадал ребенок…

Согласно статистике, подобного рода повреждения наблюдаются у мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет, т. е. в период повышенной двигательной активности, затем количество несчастных случаев идет на спад. У девочек же подобной зависимости частоты переломов от возраста не отмечается. В любом случае травма эта очень неприятная, но самое страшное — то, что она в основном сопровождается черепно-мозговыми повреждениями, нарушением целостности других костей и мягких тканей. Самодеятельностью заниматься строго не рекомендуется. При малейшем подозрении на перелом необходимо сразу же обратиться за квалифицированной помощью.

При посещении врача составляется история болезни. Перелом челюсти визуально диагностировать не всегда удается, поэтому специалист в обязательном порядке назначает рентгенологическое исследование. По его результатам составляется схема лечения. Процесс реабилитации мало чем отличается от описанного выше.

Правила питания

По причине того, что в процессе терапии и реабилитации челюсти находятся в зафиксированном положении, необходимо в обязательном порядке корректировать рацион питания. Кость срастается в течение месяца (как минимум), и все это время следует употреблять только жидкую пищу.

Переломы челюсти подразумевают прием еды, которая по консистенции не гуще сметаны. Приблизительное меню может состоять из супов с перетертыми овощами, фруктовых пюре, молочных продуктов, бульонов, различных круп. После снятия шины приступать к приему твердой пищи нужно постепенно, чтобы не спровоцировать расстройства ЖКТ.

Завтрак может состоять из стакана кефира, жидкой овсяной каши, яблочного пюре.

На обед можно приготовить любую крупу, бульон из курицы или кролика, запить стаканом апельсинового сока.

В качестве перекусов можно использовать кисломолочные продукты. На ужин следует предпочесть жиденький картофельный супчик, пюре из фруктов.

Источник

Фото: Перелом челюсти, последствия

Перелом челюсти, последствия которого наблюдаются в виде гнойно-воспалительного поражения кости и неадекватного сращивания отломков, представляет собой травматическое повреждение кости, что сопровождается нарушением ее целостности.

Признаками таких поражений являются: приступы боли, ограниченное открывание рта, онемение ограниченного участка кожи и смещение челюстей. Предупредить развитие осложнений можно своевременным и комплексным лечением переломов.

Последствия перелома

В стоматологии выделяют следующие последствия перелома челюсти:

| Осложнение перелома челюсти | Клиническая картина |

| Травматический остеомиелит |

Травматическое воспаление костной ткани |

| Травматический синусит | Рентгенограмма воспаления верхнечелюстной полости |

| Медленное сращивание костных частей |

Замедленное срастание кости |

| Ложный сустав |

Псевдоартроз |

| Неправильное сочленение челюстных тканей |

Атипичное сращивание |

Травматический остеомиелит

Это осложнение диагностируется примерно в 10-30% пациентов с травматическими повреждениями челюстно-лицевой области. В большинстве случаев гнойное воспаление костной ткани развивается в тканях нижней челюсти.

Рентгенография пациента с травматическим остеомиелитом

Этиология травматического остеомиелита

Данное последствие перелома формируется в таких случаях:

- несвоевременное оказание специализированной медицинской помощи и длительное бактериальное инфицирование раневой поверхности;

- хроническое нарушение кровоснабжения костных фрагментов;

- наличие периодонтитных зубов в щели перелома;

- позднее удаление зуба из области разлома костной ткани;

- отсутствие или неэффективное совмещение фрагментов челюсти;

- низкий уровень общей сопротивляемости организма и тяжелые общесоматические заболевания;

- комбинация нескольких вышеописанных факторов риска.

Наличие периодонтитного зуба в области перелома нижней челюсти

Клиническая картина травматического остеомиелита

Воспаление после перелома челюсти постепенно проходит следующие стадии:

- Острая стадия. Первые признаки воспаления, как правило, становятся заметными через 3-4 дня после травмы. Общее самочувствие пациента резко ухудшается, резко увеличивается температура тела, усиливается интенсивность болевого синдрома и появляется резкий и неприятный запах из ротовой полости. В то же самое время нарастает травматический отек околозубных мягких тканей в зоне перелома. Больной жалуется на ограниченное открывание рта. Из зубодесневых карманов периодически выделяются гнойные массы. Тем не менее острая стадия травматического остеомиелита протекает менее активно и с меньшими признаками интоксикации, чем острая фаза одонтогенного остеомиелита.

- Подострая стадия. На данном этапе происходит постепенное отторжение омертвевшей костной ткани с формированием секвестров. При зондировании свищей ротовой полости врач определяет шероховатую поверхность кости. Параллельно с разрушением костной ткани происходит восстановительный процесс и утолщение челюсти. Подострая стадия преимущественно длиться 7-10 дней.

- Хроническая стадия. Во время осмотра пациента специалист замечает припухлость мягких тканей ротовой полости за счет утолщения челюстной кости. На коже при этом часто образовываются свищевые ходы.

Травматический остеомиелит

Методы лечения травматического остеомиелита

Восстановление челюсти после перелома при остром травматическом остеомиелите требует проведения следующих мероприятий:

- хирургическое вскрытие гнойников;

- удаление из области перелома зубов;

- медикаментозная терапия бактериальной инфекции и дезинтоксикация организма;

- десенсибилизация и общеукрепительное лечение.

Удаление зуба, находящегося в области перелома челюсти

Терапия заболевания в подострой стадии направлена на предупреждение воспалительного обострения гнойно-некротического процесса.

В этот период врач-стоматолог также назначает следующие мероприятия для стимуляции местного и общего иммунитета:

- витаминотерапия;

- дробное вливание плазмы крови;

- аутогеммотерапия;

- УФО и УВЧ-терапия;

- Соблюдение правил рационального питания.

УВЧ-терапия поврежденной челюсти

Хроническая стадия остеомиелита сопровождается отторжением косных секвестров. При этом прогрессирование гнойно-некротического процесса препятствует заживлению раны.

В таких случаях может образоваться ложный сустав после перелома челюсти. Лечебные процедуры при хроническом остеомиелите осуществляются в виде хирургического удаления секвестров.

Профилактика травматического остеомиелита

Стоматологическая инструкция по профилактике травматического повреждения костной ткани включает следующие положения:

- своевременная иммобилизация костных обломков;

- раннее удаление зубов из зоны перелома;

- частое промывание раневой поверхности антисептическими растворами;

- медикаментозная стимуляция микроциркуляции в костной ткани;

- применение антибиотиков, тропных к челюстям;

- осуществление комплексной общеукрепляющей терапии;

- использование фипроцедур;

- соблюдение правил личной гигиены и тщательный уход за полостью рта.

Антибиотикотерапия острых травм челюстно-лицевой области

Травматический гайморит

Травматическое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи формируется в результате перелома верхней челюсти, который сочетается с проникновением осколков и зубов в гайморовую полость. В таких случаях реабилитация после перелома челюсти занимает значительное время.

Клиническая картина и диагностика травматического синусита

Данное осложнение проявляется следующими симптомами:

- быстрая утомляемость и плохое самочувствие;

- одностороннее затрудненное носовое дыхание;

- выделение гнойных масс из носа, которые имеют резкий зловонный запах;

- образование свищевого хода, открывающегося в ротовой полости или глазнице;

Затрудненное носовое дыхание

После перелома челюсти, восстановление и лечение пациента проводится на базе окончательного диагноза.

Для этого врачи обследуют больного в следующем порядке:

- Визуальный и инструментальный осмотр. При травматическом синусите происходит деформация средней трети лица, патологическое увеличение носовых раковин, наличие гнойных масс в среднем носовом ходе. В полости рта специалист может определить рубцы, свищи и осколки альвеолярного отростка.

- Рентгенограмма верхнечелюстной пазухи. На рентгеновском снимке специалист изучает конфигурацию гайморовой полости, повреждения костей и наличие инородных тел.

Рентгенография пациента с травматическим гайморитом

Лечение синусита травматического происхождения

Терапия данного осложнения только хирургическая. Суть радикального вмешательства при этом заключается в раскрытии полости и образовании искусственного соединения с нижним носовым ходом.

Замедленное сращивание костных фрагментов

В норме костные фрагменты сращиваются в течение 4-5 недель. При этом подвижность осколков постепенно исчезает. В этот период также бывает, что после перелома челюсти срослись неправильно. А вот, в некоторых случаях консолидация костей может запаздывать на несколько недель.

Замедленное сращивание перелома нижней челюсти

Причинами таких осложнений служат:

- генетическая предрасположенность;

- некачественно проведенная иммобилизация костных фрагментов;

- смещение осколков;

- травматическое повреждение нижнелуночкового нерва, что провоцирует нарушение кровоснабжения области перелома челюсти;

- сопутствующие общесоматические хронические заболевания (диабет, авитаминоз, инфекционные поражения).

Смещение краев челюсти

Симптомами медленнотекущего сращивания костей можно считать:

- прогрессирующий отек мягких тканей ротовой полости;

- сохранение подвижности костных фрагментов до конца 4 недели;

В таких случаях пациенты также жалуются на то, что жевать после перелома челюсти становится достаточно болезненно.

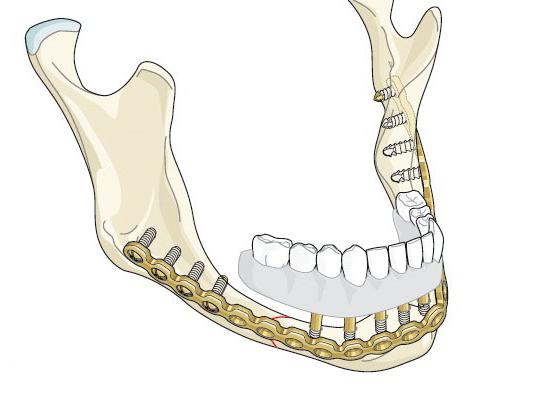

Единственным способом предотвращения атипичного сращивания костной ткани является хирургический остеосинтез. Медикаментозное лечение при этом направлено на активизацию защитных способностей организма и оптимизацию восстановительных процессов в челюстно-лицевой области. Цена такой терапии будет зависеть от давности и сложности острой травмы челюсти.

Ложный сустав или псевдоартроз

Неблагоприятным исходом травматического остеомиелита и замедленного срастания перелома является ложный сустав. Псевдоартроз при этом представляет собой патологическое сочленение костных фрагментов, что приводит к подвижности отдельных частей челюсти. Данное заболевание также характеризируется ограниченной потерей костной ткани.

Ложный сустав нижней челюсти

Причины формирования ложного сустава:

- несвоевременная и неполноценная иммобилизация костных отломков;

- атипичное положение переломанных участков челюсти;

- проникновение мышечных волокон в область сращивания костной ткани;

- патологическое переламывание челюсти;

- наличие хронического воспалительного процесса в травмированном участке костной ткани;

- некачественно подобранное консервативное лечение.

Клиническая картина болезни представлена следующей комбинацией симптомов:

- патологическая подвижность некоторых частей челюсти;

- незначительная деформация лицевой области;

- нарушение смыкания зубных рядов;

- во время открывания рта происходит самопроизвольное смещение челюстных костей;

Как разработать челюсть после перелома и лечить данное поражение специалист определяет только после рентгенологического исследования, которое показывает вариант смыкания травмированных костей.

Лечение данной патологии комбинированное. Вначале пациенту проводят радикальное вмешательство. В ходе хирургической операции врач удаляет все рубцы, спайки и склерозированные участки костной ткани. Образованные дефект челюсти следует заполнить костным трансплантатом.

На этапе реабилитации происходит разработка после перелома челюсти, что позволяет полностью восстановить подвижность и функцию нижней челюсти.

Неправильное сочленение челюстных фрагментов

Если неправильно срослась челюсть после перелома, то причины могут заключаться в следующем:

- неправильно проведенная иммобилизация осколков;

- нарушение пациентом режима лечения и реабилитации;

- позднее обращение больного за специализированной стоматологической помощью.

В таких случаях смещение костных частиц может происходить как вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Неправильное срастание челюсти

Такие больные, как правило, жалуются на аномалии прикуса и нарушение жевательной функции. Во время визуального осмотра пациента специалист констатирует своеобразное западение мягких тканей лица на здоровой половине, смещение подбородка к патологическому очагу и постепенное нарастание припухлости. После пальпации стоматолог обнаруживает локальное утолщение костной ткани.

Люди часто спрашивают: «Как быть, неправильно срослась челюсть после перелома?». Лечение при этом в основном радикальное. В ходе хирургической операции специалист восстанавливает физиологическое сочленение костей. Для некоторых пациентов показана консервативная вытяжка и фиксация челюстных фрагментов.

В последующем встает вопрос: «Как разработать челюсть после перелома?» Цель реабилитации таких пациентов – это полноценное восстановление подвижности нижней челюсти. Для этого стоматологи рекомендуют проводить специальные упражнения после перелома челюсти, которые приводят в активность мимические и жевательные мышцы.

Источник