Бунтующие переломы предплечья

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

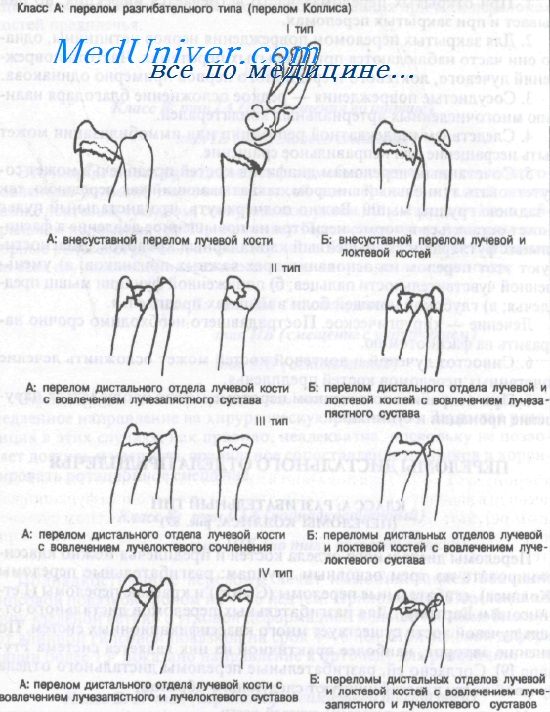

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

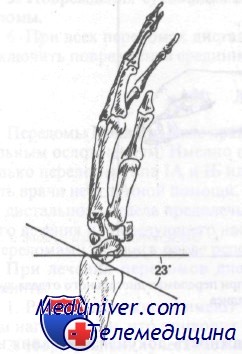

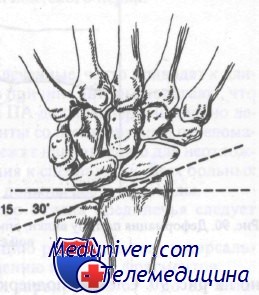

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15—30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

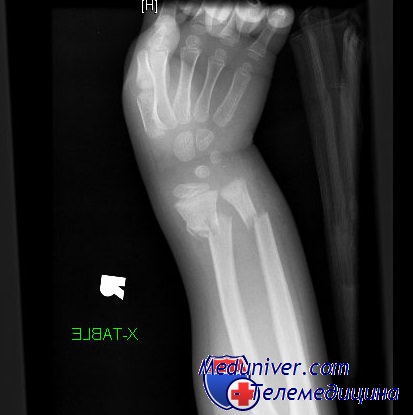

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15—30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15—30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии — регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5—10 мл лидокаина (ксилокаин).

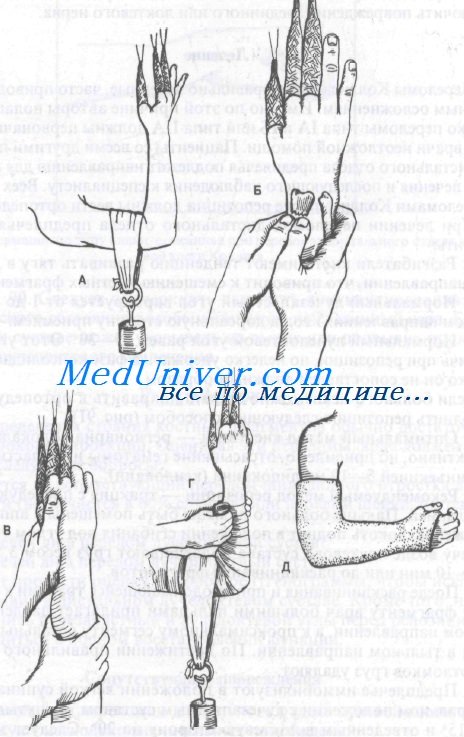

2. Рекомендуемый метод репозиции — тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5—4,5 кг на 5—10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4—6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6—12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений — ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48—72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

— Также рекомендуем «Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы костей предплечья, плеча»:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа — переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа — переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Перелом костей предплечья — нарушение анатомической целостности лучевой и (или) локтевой кости, возникающее в результате прямого удара или при падении.

Переломы костей предплечья проявляются резкой болью в месте травмы, отеком, болезненностью при пальпации, крепитацией отломков. При переломе проксимального отдела костей предплечья возникает ограничение движений в локтевом суставе, при переломе дистального отдела костей предплечья — в лучезапястном суставе. При переломе обеих костей предплечья в средней трети возникает видимая деформация и укорочение предплечья. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости часто называют переломами «в типичном месте». Такие переломы чаще встречаются у женщин пожилого и старческого возраста на фоне остеопороза и возникают при падении на вытянутую руку.

Классификация переломов предплечья

1. Переломы проксимального отдела лучевой и локтевой костей

А = Внесуставные переломы

- А1 Внесуставные переломы локтевой кости при интактной лучевой

- А2 Внесуставной перелом лучевой кости при целой локтевой

- A3 Внесуставной перелом обеих костей

В = Внутрисуставные переломы одной кости

- В1 Внутрисуставной перелом локтевой кости при интактной лучевой

- В2 Внутрисуставной перелом лучевой кости при интактной локтевой

- ВЗ Внутрисуставной перелом одной из костей и внесуставной перелом другой

С = Внутрисуставные переломы обеих костей

- С1 Внутрисуставные переломы обеих костей простые

- С2 Внутрисуставной перелом обеих костей: одной простой, другой многооскольчатый.

- СЗ Внутрисуставные переломы обеих костей многооскольчатые.

Переломы проксимального отдела костей предплечья

2. Переломы диафизарного отдела лучевой и локтевой костей

А = Простые переломы

- А1 Простой перелом локтевой кости при интактной лучевой

- А2 Простой перелом лучевой кости при интактной локтевой)

- A3 Простой перелом обеих костей

В = Переломы с клиновидным фрагментом

- В1 Клиновидный перелом локтевой кости при интактной лучевой

- В2 Клиновидный перелом лучевой при интактной локтевой

- ВЗ Клиновидный перелом одной кости, и простой или клиновидный перелом другой кости

С = Сложные переломы

- С1 Сложный перелом локтевой

- С2 Сложный перелом лучевой

- СЗ Сложные переломы обеих костей

Переломы диафизарного отдела костей предплечья

3. Переломы дистального отдела лучевой локтевой костей

А = Внесуставные переломы

- А1 Внесуставной перелом локтевой при интактной лучевой

- А2 Простой или вколоченный перелом лучевой кости внесуставной

- A3 Внесуставной многооскольчатый перелом лучевой кости

В = Частично внутрисуставные переломы

- В1 Частично внутрисуставной сагитальный перелом лучевой кости

- В2 Частично внутрисуставной перелом тыльного края лучевой кости(

- ВЗ Частично внутрисуставной перелом ладонного края лучевой кости

С = Полные внутрисуставные переломы

- С1 Полный внутрисуставной перелом лучевой кости: простой внутрисуставной, простой метафизарный

- С2 Полный внутрисуставной перелом .тучевой кости: простой внутрисуставной, многооскольчатый метафизарный

- СЗ Полный внутрисуставной многооскольчатый перелом лучевой кости

106. Переломы дистального отдела костей предплечья

При переломах лучевой кости «в типичном месте» обычно проводится консервативное лечение. При наличии смещения отломков под местной анестезией выполняется закрытая репозиция с последующей иммобилизацией. Срок иммобилизации 4–6 недель с последующим назначением восстановительного лечения (физиотерапевтических процедур, лечебной гимнастики). В ряде случаев показано назначение препаратов кальция и сосудистых препаратов. Переломы костей проксимального отдела предплечья без смещения также обычно не требуют выполнения хирургического вмешательства. Для сохранения функции локтевого сустава важно раннее начало лечебной гимнастики.

Хирургическое лечение переломов предплечья

Для стабильно-функционального остеосинтеза костей предплечья применяют пластины (узкие, желобоватые, реконструктивные и малые Т-образные), малые спонгиозные, кортикальные винты, а также 8-образный серкляж.

Остеосинтез стержнями часто не обеспечивает стабильной фиксации, а введение прямого стержня в лучевую кость приводит к выравниванию физиологической кривизны лучевой кости, что ведет к нарушению ротационных движений.

При переломах локтевого отростка прочная фиксация достигается при применении метода 8-образного серкляжа, при оскольчатых переломах в ряде случаев целесообразна дополнительная фиксация малым спонгиозным винтом.

Остеосинтез локтевого отростка методом 8-образного серкляжа.

При переломе венечного отростка остеосинтез выполняют 3,5 мм винтом. Для остеосинтеза перелома головки лучевой кости применяют фиксацию малым спонгиозным винтом.

Остеосинтез головки лучевой кости и венечного отростка локтевой винтами.

При переломах диафиза и метафиза обеих костей или изолированных переломах лучевой и локтевой костей остеосинтез производят прямыми узкими, желобоватыми пластинами.

Принципы экстракортикального остеосинтеза костей предплечья.

Остеосинтез при переломах дистального отдела лучевой кости производят редко, как правило, при неудаче консервативного лечения. Для остеосинтеза применяют малую Т-образную пластину (Рис. 140).

Первый винт вводят через продолговатое отверстие в проксимальный отломок, тем самым создавая опору для дистального фрагмента. Сам отломок фиксируют компрессионным спонгиозным винтом через отверстие пластины. Рану ушивают с тщательным восстановлением квадратного пронатора. Движения в лучезапястном суставе разрешают через 3–5 дней.

В некоторых случаях остеосинтез производят спицами или спонгиозным винтом.

Остеосинтез лучевой кости в дистальном отделе

Аппарат внешней фиксации применяют при открытых переломах костей предплечья, а также при переломах дистального отдела предплечья.

При диафизарных переломах предплечья внешний фиксатор применяют как временное устройство до заживления раны мягких тканей, после чего производят внутренний остеосинтез. При закрытом остеосинтезе в исключительных случаях для анатомической репозиции можно выполнить малый разрез над линией перелома.

Вешняя фиксация при переломе лучевой кости в типичном месте.

После стабильно-функционального остеосинтеза костей предплечья обычно иммобилизация в гипсовой повязке не требуется. С первых дней после остеосинтеза назначается лечебная гимнастика направленная на восстановление функции травмированной конечности.

Источник

Вопросы по специальности «Травматология и

ортопедия».

Травматология.

1. Травматизм как социальная проблема.

Виды травматизма. Краткая история развития травматологии и ортопедии.

Современные достижения травматологии и ортопедии.

2. Схема клинического обследования

пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной системы. Значение

жалоб, анамнеза, данных осмотра, перкуссии, аускультации, пальпации в

постановке диагноза.

3. Определение длины и окружности

конечностей. Значение этого исследования для диагностики повреждений и заболеваний

опорно-двигательной системы.

4. Определение объема движений в суставах

конечностей. Значение этого исследования для диагностики повреждений и

заболеваний опорно-двигательной системы.

5. Современные инструментальные методы

обследования пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательной

системы. Их возможности и значение для уточнения диагноза.

6. Достоверные и вероятные признаки

перелома и вывиха. Осложнения закрытых переломов и вывихов, их профилактика.

7. Стадии регенерации костной ткани, виды

костной мозоли, ориентировочные сроки в которые происходит сращение кости.

8. Факторы, влияющие на сращение кости

при переломе. Оптимальные условия для консолидации.

9. Основные методы лечения закрытых

переломов.

10. Виды гипсовых повязок, показания к их

применению. Возможные осложнения при наложении гипсовых повязок, их раннее

определение и профилактика.

11. Лечение переломов методом скелетного

вытяжения. Виды вытяжения, показания к применению. Определение величины груза.

Контроль за вытяжением, возможные ошибки и осложнения метода.

12. Лечение переломов методом

остеосинтеза. Виды остеосинтеза. Показания и противопоказания. Понятие о

стабильном остеосинтезе.

13. Замедленная консолидация перелома.

Ложный сустав. Факторы, способствующие их возникновению, клинические и

рентгенологические признаки. Общие принципы лечения.

14. Открытые переломы. Классификация А.В.

Каплана и. О.Н. Марковой.

15. Осложнения открытых переломов,

травматический остеомиелит: профилактика, диагностика и лечение.

16. Классификация травм груди. Изменения

механизма дыхания при нарушении каркасности грудной клетки. Травматическая

асфиксия.

17. Диагностика и лечение неосложненных

переломов ребер. Профилактика осложнений. Способы обезболивания.

18. Переломы грудины: диагностика,

лечение, возможные осложнения.

19. Повреждения лопатки: классификация,

диагностика, лечение. Переломы и вывихи ключицы: диагностика, лечение. Виды

иммобилизирующих повязок при повреждениях ключицы.

20. Вывихи плеча: классификация,

диагностика, лечение (способы вправления, последующая фиксация). Значение

артроскопии для диагностики и лечения данных повреждений.

21. Переломы проксимального отдела

плечевой кости: классификация, диагностика, лечение.

22. Переломы диафиза плечевой кости:

диагностика, возможные осложнения, лечение.

23. Переломы дистального метаэпифиза

плечевой кости: классификация, способы клинической диагностики, лечебная

тактика.

24. Переломы и переломо-вывихи

предплечья. Классификация, диагностика, лечение. Вывихи предплечья. Классификация,

диагностика, лечение, сроки иммобилизации.

25. Переломы локтевого отростка.

Классификация, диагностика, лечение. Показания к операции. Переломы головки и

шейки плечевой кости. Диагностика, лечение.

26. Переломы дистальных метаэпифизов

костей предплечья («бунтующие» переломы). Классификация, диагностика,

лечение.

27. Переломы и вывихи пястных костей и

фаланг пальцев кисти: диагностика, лечение.

28. Повреждения сухожилий сгибателей и

разгибателей пальцев кисти: диагностика, принципы лечения.

29. Переломы проксимального отдела

бедренной кости: классификация, анатомические особенности, клиническая

диагностика. Функциональное лечение переломов проксимального отдела бедренной

кости: показания, лечебные мероприятия, исходы.

30. Медиальные переломы шейки бедренной

кости: классификация, диагностика, выбор и обоснование лечебной тактики,

исходы. Латеральные переломы шейки бедренной кости: классификация, диагностика,

выбор и обоснование лечебной тактики.

31. Вывихи бедра: классификация,

диагностика, методы вправления, последующее лечение.

32. Переломы диафиза бедренной кости.

Клиника, диагностика, возможные осложнения. Консервативные и оперативные методы

лечения и их оптимальные сроки.

33. Гемартроз колейного сустава: причины,

клинические признаки, дифференциальная диагностика, лечение.

34. Повреждение менисков коленного

сустава: клинические признаки, лечебная тактика. Определение понятия «блок

коленного сустава». Значение артроскопии для диагностики и лечения данных

повреждений.

35. Повреждение связочного аппарата

коленного сустава: причины, клиническая и рентгенологическая диагностика,

принципы лечения. Роль артроскопии в диагностике и лечении данных повреждений.

36. Вывихи в коленном суставе: вывих

голени и надколенника. Диагностика, лечение.

37. Переломы мыщелков бедра и большеберцовой

кости: классификация, диагностика, лечение.

38. Внесуставные переломы костей голени,

механизмы повреждения, классификация, диагностика, варианты консервативного и

оперативного лечения — их достоинства и недостатки.

39. Классификация переломов лодыжек.

Механизм травмы. Механизм повреждений, при которых может произойти вывих или

подвывих стопы.

40. Диагностика и лечение наиболее часто

встречающихся переломов лодыжек (типа Дюпюитрена, типа Десто).

41. Переломы пяточной кости:

классификация, диагностика, лечение.

42. Переломы и вывихи таранной кости,

костей предплюсны, плюсневых костей: классификация, диагностика, лечение.

43. Повреждения позвоночника.

Классификация, механизмы повреждения. Возможные осложнения и исходы.

Определение стабильных и нестабильных переломов.

44. Способы лечения стабильных и нестабильных

переломов позвоночника.

45. Диагностика и принципы лечения

осложненных повреждений позвоночника. Клинические проявления осложненной травмы

позвоночника в различные периоды травматической болезни спинного мозга.

46. Переломы таза: механизм повреждений,

классификация, диагностика. Диагностика и лечение краевых переломов таза и

переломов тазового кольца без нарушения его непрерывности.

47. Диагностика и лечение переломов таза

с нарушением непрерывности тазового кольца. Возможные осложнения, их

дифференциальная диагностика.

48. Переломы вертлужной впадины:

диагностика и лечение.

49. Политравма. Сочетанные и

комбинированные поражения: определение, лечебная тактика. Травматическая

болезнь.

50. Показания к ампутации при

травматических повреждениях конечностей. Экспресс-протезирование, виды

протезов.

51. Организация травматологической помощи

в поликлинике (травмпункте), их структура, объем помощи. Возможные сроки

амбулаторного лечения. Порядок направления на КЭК и МСЭК травматологических и

ортопедических больных.

52. Особенности лечения переломов у

детей. Особенности лечения переломов у пожилых

Ортопедия

1. Общие принципы и методы лечения

ортопедических заболеваний.

2. Организация ортопедотравматологической

помощи в РФ.

3. Роль отечественных ученых в развитии

травматологии и ортопедии.

4. Контрактуры и анкилозы. Классификация,

этиология. Дифференциальная диагностика различных видов контрактур и анкилозов.

Лечение.

5. Применение компрессионно-дистракционных

аппаратов в ортопедии.

6. Причины минерального дисбаланса

костной ткани. Понятие остеопороза, классификация, профилактика, диагностика,

коррекция, лечение.

7. Патологические и сенильные переломы.

Диагностика, пути профилактики и лечение.

8. Врожденная мышечная кривошея. Диагностика,

принципы лечения.

9. Врожденный вывих бедра. Этиология, патогенез.

Ранняя диагностика.

10. Консервативное лечение дисплазии

тазобедренного сустава и врожденного вывиха бедра.

11. Оперативное лечение врожденного

вывиха бедра.

12. Отдаленные ортопедические последствия

врожденного вывиха бедра, их профилактика.

13. Врожденная косолапость и

плоско-вальгусная стопа. Клиника и принципы лечения.

14. Статические деформации стоп. Виды

плоскостопия. Принципы диагностики и лечения.

15. Вальгусное отклонение I пальца стопы.

Молоткообразная деформация пальцев стоп. Диагностика, консервативное лечение,

показания к оперативному лечению.

16. Врожденные деформации верхних

конечностей: косорукость, синдактилия, полидактилия, эктродактилия. Клиника,

диагностика, принципы лечения.

17. Остеохондропатии. Этиология и

патогенез. Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь

Легг-Кальве-Пертеса) диагностика, принципы лечения.

18. Остеохондропатия бугристости большеберцовой

кости (болезнь Осгуд-Шлаттера), рассекающий хондрит коленного сустава (болезнь

Кенига) — диагностика, принципы лечения.

19. Остеохондропатии. Этиология и

патогенез. Остеохондропатия позвонков (болезнь Шойермана-Мау) — диагностика,

принципы лечения.

20. Врожденные системные заболевания

скелета: хондродисплазия, спондило-эпифизарная дисплазия.

21. Врожденные системные заболевания

скелета: экзостозная хондродисплазия, дисхондроплазия (болезнь Олье).

22. Дегенеративно-дистрофические

заболевания позвоночника. Этиология и патогенез остеохондроза позвоночника.

23. Клиническое течение остеохондроза

позвоночника, принципы диагностики каждого периода.

24. Особенности клинической картины

шейного остеохондроза.

25. Особенности клинической картины

грудного остеохондроза.

26. Особенности клинической картины

поясничного остеохондроза.

27. Дифференциальная диагностика

вертеброгенных болевых синдромов.

28. Комплексное лечение остеохондроза

различной локализации.

29. Спондилолистез. Клинико-рентгенологическая

картина, лечение.

30. Патологическая осанка. Ее виды и

факторы, способствующие возникновению.

31. Сколиотическая болезнь. Этиология,

патогенез. Классификация сколиозов.

32. Принципы клинической и рентгенологической

диагностики сколиоза. Прогнозирование.

33. Комплексное консервативное лечение сколиоза.

Оперативное лечение.

34. Принципы ортопедического лечения ревматоидного

полиартрита.

35. Анкилозирующий спондилоартрит

(болезнь Бехтерева). Этиопатогенез, классификация, диагностика, принципы

лечения.

36. Варусная деформация шейки бедренной

кости. Этиология, клиника, лечение.

37. Дегенеративно-дистрофические

заболевания суставов. Классификация, этиология, патогенез.

38. Клинико-рентгенологическая диагностика

дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов. Особенности ранней

диагностики дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного и коленного

суставов.

39. Консервативное лечение остеоартроза

крупных суставов. Методики кафедры.

40. Показания и варианты оперативного

лечения остеоартроза крупных суставов. Методики кафедры.

41. Асептический некроз головки бедренной

кости у взрослых. Ранняя диагностика и лечение. Методика кафедры.

42. Эндопротезирование крупных суставов

при заболеваниях и повреждениях. Показания к эндопротезированию, типы

эндопротезов.

43. Доброкачественные опухоли костей. Классификация,

принципы лечения.

44. Злокачественные опухоли костей. Классификация,

принципы лечения.

45. Виды операций при злокачественных

новообразованиях костей. Современные взгляды на тактику оперативного лечения.

46. Центральные спастические параличи.

Классификация, этиология, патогенез.

47. Клиническая картина, принципы лечения

центрального спастического паралича.

48. Вялые параличи. Клиническая картина.

Ортопедическое лечение на ранних сроках.

49. Хирургическое лечение вялых

параличей. Лечение последствий полиомиелита.

50. Способы ампутации конечностей.

Показания и противопоказания к протезированию. Болезни ампутационной культи.

51. Центры реабилитации. Протезно-ортопедическое

предприятие.

52. Диспансеризация

ортопедотравматологических больных.

Источник